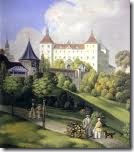

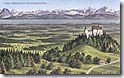

Schloss Wolfegg

Autor: Franz-Karl | Kategorie: Burgen und Schlösser in Baden-Württemberg

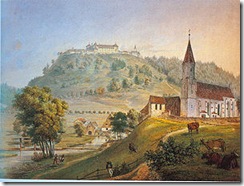

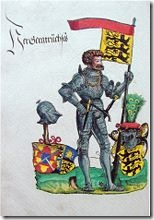

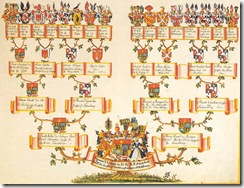

Schloss Wolfegg ist der Hauptwohnsitz der Familie Waldburg-Wolfegg. Eberhard von Tanne-Waldburg 1170-1234 gilt als Stammvater des Hauses Waldburg. Er war Ministeriale der Welfen. Nach dem Tod von Welf VI. 1191 wurde die Familie zu Ministerialen der Staufer. Sie stellten lange Jahre den Protonotar des Kaisers, was einem Statthalter entspricht. Ab 1214 verwalteten sie das Reichstruchsessenamt. Ab 1419 wurde es Bestandteil des Namens. Ab 1525 waren sie Reichserbtruchsess von Waldburg-Wolfegg bis 1806. Bis 1578 stand dort wie die Zimmersche Chronik vermerkt ein “unwirriges Gebäude aus Holz-und Riegelwerk” . Dieses wurde durch einen Kaminbrand zerstört und Truchsess Jakob (1546-1549) ließ das Schloss in seiner heutigen Form errichten. Allerdings hatte das Gebäude nicht allzu lange bestand. 1648 steckten es die im Oberland umherziehenden schwedischen Truppen des Generals Wrangel in Brand. Die Not der Nachkriegszeit verzögerte den Bau bis ins Jahr 1651. 1691 – 1700 war dann die entscheidende Phase der Neugestaltung der Repräsentationsräume. Die Federführung hatte der Stukkateur und Bildhauer Balthasar Krimmer (1653-1702) aus Wangen. Eine Reitertreppe führt zum 52 m langen Rittersaal, in dem 24 überlebensgroße in dem 24 überlebensgroße Figuren aus Holz und Stuck stehen. Zum Schloss gehört die von Johann Georg Fischer 1733-1736 innen umgestaltete Pfarrkirche St. Katharina. 1742 war sie fertiggestellt. An der Kirche arbeitete auch der Wessobrunner Stukkateur Johannes Schütz. Das hochaltarbild stammt von dem Rubensschüler Caspar de Crayer.

Neugestaltung der Repräsentationsräume. Die Federführung hatte der Stukkateur und Bildhauer Balthasar Krimmer (1653-1702) aus Wangen. Eine Reitertreppe führt zum 52 m langen Rittersaal, in dem 24 überlebensgroße in dem 24 überlebensgroße Figuren aus Holz und Stuck stehen. Zum Schloss gehört die von Johann Georg Fischer 1733-1736 innen umgestaltete Pfarrkirche St. Katharina. 1742 war sie fertiggestellt. An der Kirche arbeitete auch der Wessobrunner Stukkateur Johannes Schütz. Das hochaltarbild stammt von dem Rubensschüler Caspar de Crayer.

Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1806 wurde das Haus Wolfegg-Waldburg mediatisiert. Wolfegg kam ans Königreich Württemberg und wurde dort dem Oberamt Waldsee zugeordnet.

Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1806 wurde das Haus Wolfegg-Waldburg mediatisiert. Wolfegg kam ans Königreich Württemberg und wurde dort dem Oberamt Waldsee zugeordnet.

Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Automobilmuseum von Fritz B. Busch, der 2010 verstorben ist sowie das Bauernhausmuseum des Landkreises Ravensburg mit 15 historischen Gebäuden.

10 Jan. 2011