Berthold II. Tutz

1358–1373 (Rücktritt)

In Adelsreute, einem Ortsteil von Taldorf, das heute zur Stadt Ravensburg gehört

wollte Ritter Guntram von Adelsreute seinen Besitz, der aus verschiedenen Dörfern und Weilern im

dicht besiedelten Linzgau am nördlichen Bodensee befand, 1123 in ein Zisterzienserkloster investieren.

1134 wandte er sich deshalb an den Abt von Kloster Lützel, das im äußersten Süden des Elsaß direkt an der Grenze zur Schweiz liegt.

Er bat Abt Christian (1131 ?- 1175 ?) einen Gründungskonvent in das von ihm geplante Kloster zu schicken.

Guntram hatte noch einen weiteren Besitzkomplex, der sich im Tal der Aach befand.

Darin lag der Ort Salmannsweiler, ein kleines Dorf mit einer Pfarrkirche, die der heiligen Verena und dem heiligen Cyriakus geweiht war, umgeben von einigen kleinen Weilern.

Dort sollte das neue Kloster entstehen.

Der Abt sandte den Salemer Cellerar Frowin mit 12 Mönchen nach Salmansweiler. Nach der Cistercienser Chronik Nr. 3 vom 1.Januar 1891, S. 2, war er Mönch in Bellevaux, der dem Mutterkloster von Lützel

geschickt wurde,und gehörte vielleicht dem Gründungskonvent an, der von dort nach Lützel geschickt wurde.

Das Kloster erhielt den Namen Salem. Im Alten Testament war das der Sitz des Königs Melchisedek-Im Mittelalter wurde das biblische Salem als der ältere Name von Jerusalem gedeutet.

Nach ihrer Ankunft begannen die Mönche sofort mit dem Kloster-und Kirchenbau.

Auch die rechtliche Absicherung wurde schnell vorangetrieben.

Papst Innozenz II. (1133-1143) bestätigte am 17. Januar 1140 die Schenkung Guntrams von Adelsreut und nahm Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex Salamiticus 2, S 2).

und erklärte dessen Vogtfreiheit.

Im gleichen Jahr stimmte Herzog Friedrich II. von Schwaben (1105-1147) der Gründung des Klosters zu.

König Konrad III. (1138-1152) bestätigte am 19. März 1142 in Konstanz die Gründung des Zisterzienserklosters Salem durch Guntram und bestätigte seinen Besitz.

Außerdem sicherte er als dessen alleiniger Vogt gegen alle Eingriffe Dritter. Konrad III. – RI IV,1,2 n. 234

Die Staufer förderten die weitere Entwicklung von Kloster Salem tatkräftig und nutzten ihre Vogtei als Instrument ihrer Territorialpolitik.

Da auch das Mutterkloster Lützel den Staufern verbunden war, ergänzte sich das natürlich.

Am 20, Februar 1146 bestätigte Papst Eugen III. (1145-1153), der erste Zisterzienserpapst, die Schenkung Guntrams für Salem und nahm das Kloster in seinen Schutz. (Codex Salamiticus 4, S 7 ff).

Das junge Kloster erfreute sich sofort eines regen Zulaufes und schon 1147 konnte Kloster Salem seine erste Tochter gründen, nämlich in Raitenhaslach an der Salza, nahe bei Burghausen.

Die Besiedelung durch Salemer Mönche ist zwar nicht direkt dokumentiert, aber durch das stets unangefochtene Visitationsrecht ausreichend belegt.

(Zu Kloster Raitenhaslach, Tennenbach, Wettingen und den unter Abt Eberhard gegründeten Zisterzienserinnenklöstern sie he das jeweils betreffende Kloster in Mei Büchle)

Am 25. August 1152 nahm Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) nur knapp fünf Monate nach seiner Wahl zum deutschen König Kloster Salem in seinen Schutz und bestätigte seine Güter im einzelnen. Friedrich I. – RI IV,2,1 n. 130

Kurz nach seiner Kaiserkrönung nahm Friedrich Kloster Salem wieder in seinen Schutz und bestätigte die Güter des Klosters, die aus dem Erbe des Guntram von Adelsreute zuerst in die Hand des Abtes Christian von Lützel und später durch König Konrad

an Abt Frowin übergeben wurden. Friedrich I. – RI IV,2,1 n. 370

In der Cistercenserchronik Nr.3 , S 3ff wird berichtet, dass Abt Frowin Bernhard von Clairvaux (* um 1090-1153) auf dessen Reise 1146 durch Deutschland, auf der er für die Kreuzzüge warb, begleitete.

Ebenfalls mit dabei der Konstanzer Bischof Herrmann von Arbon (1138-1165), der Bernhard von Clairvaux nach Konstanz eingeladen hatte und ihn auf dessen Reise durch die Diözese Konstanz begleitete.

Es spricht schon einiges für diese Darstellung, denn Frowin war der Abt des bis dahin einzigen Zisterzienserklosters der Diözese Konstanz und dürfte Bernhard auch persönlich vom Besuch des Generalkapitels von 1146,

bei dem er wohl dabei war, gekannt haben.

Die Klosterkirche wurde zischen 1150 und 1160 fertiggestellt. Die Kirche hatte nach der Salamitaner Chronik 8 Altäre, von denen Bischof Herrmann 2 weihte.

Abt Frowin tritt noch ein mal als Schiedsrichter in einer Streitsache zwischen den Klöstern St. Blasien und Allerheiligen in Schaffhausen zusammen mit Abt Christian von Lützel und Abt Frowin (1143–1178,) am 14. Oktober 1164 auf (S. 7)

1160 stellt Friedrich eine weiter Schutzurkunde für Kloster Salem aus. Friedrich I. – RI IV,2,2 n. 844

Abt Frowin starb am 27. Dezember 11 65.

Der zweite Abt von Salem war Godefridus (1166–1168

Auf ihn folgte Abt Erimbertus (1168–1175 )

Am 4. Januar 1178 nahm Papst Alexander III.(1159-1183) Kloster Salem und seine Besitzungen in seinen Schutz, bestätigte diese und verlieh dem Kloster verschieden in der Urkunde genannten Begünstigungen. (Codex Salamiticus 21, S 34 ff).

Abt war nach der Biographia cisterciensis Christian (1175–1191)

1180 bestätigte der Einsiedler Abt Wernher II. von Toggenburg (1173 –1192 ) den Verkauf des Gütleins Maurach an das Kloster Salem (Codex 23, S. 37)

Das war ein wichtiger Ort für das Kloster, denn er lag direkt am Bodensee und sicherte so den Zugang zur Güterschiffahrt auf dem Bodensee. Zunächst war Maurach Getreidelager, Umschlagsplatz mit Schiffanlegestelle,Dann wurde dort die Sommerresidenz

der Äbte von Salem gebaut.

1180 unterstellte der Abt von Lützel Archenfried (1179-1181) das ihm unterstellte Kloster Tennenbach Abt Christian von Kloster Salem, das damit Tochterkloster von Salem wurde.

(tennenbacher Urkundenbuch S. 6)

Tennenbach war nicht von Salem gegründet worden, sondern von Frienisberg, war aber Lützel unterstellt, da Frienisberg ein Tochterkloster von Lützel war.

Am 20. Juni 1183 nahm Kaiser Friedrich Kloster Salem mit seinen näher bezeichneten Schutz und nahm es in seinen unmittelbaren und ausschließlichen Schutz. (Codex 26, S. 41 ff.)

Salem war nun Reichskloster.

Am 4. März 1184 beauftragte Papst Lucius III. (1181-1185) Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, Prioren, Archidiakone, Dekane, Priester und Prälaten , das Privileg der Zisterzienser der Zehntbefreiung zu beachten, und dafür zu sorgen, dass niemand von dem Abt

und Brüdern von Salem Zehnt verlangt und das bei Zuwiderhandlung mit Exkommunikation zu bestrafen. (Codex 28, S. 45 ff.)

Am 4. März 1185 nahm Papst Lucius Abt Christian und seine Brüder von Kloster Salem in seinen Schutz und bestätigte seinen Besitz. (Codex 34, S 53 ff)

Damit hatte Abt Christian neben dem ausschließlichen Schutz des Kaisers auch die Zehntbefreiung bekommen und einen päpstlichen Schutzbrief erhalten.

Am 18. 11 1190 bestätigte Papst Clemens III. (1187-1191) Abt Christian den Zehnten von Maurach. (Codex 43, S 67 f.)

Christian regierte bis 1191.

Sein Nachfolger wurde Abt Eberhard I. von Rohrdorf (1191–1240), der bedeutendste Abt Salems im Mittelalter.

Der Vater von Eberhard war Graf Gottfried von Rohrdorf (+ 1191) Die Familie zählte zu einem der führenden Hochadelsgeschlechter im Bodenseeraum.

Sie hatten Besitz um Messkirch, in Oberschwaben,im Hegau und im Linzgau. Die erste Rheinbrücke in Konstanz soll von ihnen errichtet worden sein.

Eberhard wurde um 1160 geboren. Um 1180 trat er in das Kloster Salem ein.

Am 12. Juni 1191 wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Abtes Christian gewählt. Über seine Klostertätigkeit vor seinem Abbatiat ist nichts bekannt.

Zu Beginn seiner Amtszeit konnte er Streitigkeiten wegen der Grangie Madach mit dem Reichsministerialen Ulrich von Bodman beenden. Der Konstanzer Bischof Diethelm von Krenkingen (1189 –1206 )

beurkundete dazu eine Sühne. (Coidex44, S. 68 ff.)

Am 7. Juni 1192 nahm Kaiser Heinrich VI. (1191-1197) auf Bitten Abt Eberhards Kloster Salem mit seinen Besitzungen in seinen Schutz. (Codex 45, S. 70 ff.)

Am 6. November 1194 bestätigte Papst Cölestin III. (1191-1198) dem Kloster Salem allen Besitz, den es vom Bistum Konstanz und vom Kloster Reichenau erworben hatte (Codex 51, S. 78 f.)

Auch setzte Cölestin in dieser Urkunde fest, dass wenn der jeweilige Bischof von Konstanz sich weigern sollte, dem Abt von Salem die Benediktion zu erteilen oder andere bischöfliche

Geschäfte auf Ersuchen nicht vornimmt, das Kloster berechtigt ist, einen anderen Bischof anzugehen. Codex 54, S. 81 ff)

Nach dem plötzlichen Tod Kaiser Heinrichs VI. am 26. September 1197 gab es 1198 zwei Königswahlen. Gewählt wurden Philipp von Schwaben (1198-1208), aus der Familie der Staufer und

Otto IV. von Braunschweig (1198-1218) aus dem Hause der Welfe. Beide beanspruchten den Thron für sich. Es kam zum “deutschen” Thronstreit.

Abt Eberhard stellte sich auf die Seite Philipps und war auch oft in seiner Umgebung.

Er nahm 1201 am Reichstag in Ulm teil, an dem er den Salzburger Erzbischof Eberhard II. von Regensberg (1200–1246 ) kennen lernte.

Eberhard unterstellte sein Kloster formell dem Erzbischof von Salzburg. Das starke Wachstum Salems hatte zu Konflikten mit dem umliegenden Adel und auch dem Bischof von Konstanz geführt.

Eine tatsächliche Abhängigkeit von Salzburg hatte die Unterstellung nicht geführt. Für Salem war es aber eine Absicherung. Sie war auch finanziell lukrativ, denn der Salzburger Erzbischof

schenkte Kloster Salem am 16. Dezember 1201 eine Salzgrube mit Salzpfanne in Wallbrunn bei Hallein verbunden mit dem Recht, das dazu nötige Holz in den Wäldern schlagen zu dürfen.

(Codex 61, S. 91)

Papst Innozenz III. bestätigte diese Schenkung am 15. März 1202 (Codex 62, S. 93)

König Philipp bestätigte diese Schenkung am 3. August 1207 ebenfalls und nah in dieser Urkunde auch Kloster Salem und seine Besitzungen in seinen Schutz. (Codex 67, S. 98 ff)

Geschickt abgerundet wurde dies durch Verhandlungen mit den Pfalzgrafen bei Rhein und den Herzögen von Bayern, die für die Salztransporte Zoll- und Mautfreiheiten einräumten,

so dass Salem dieses Salz lukrativ am Bodensee verkaufen konnte.

Der Salzhandel dauerte für Salem bis 1530, als es zusammen mit dem Erzstift Salzburg seine Saline für 888 Florentiner Gulden, das sind etwa 235.124,00 €. an den bayrischen Herzog Ludwig X. (1514 -1545) verkaufte.

(Franz Xaver Conrad Staiger Salem oder Salmannsweiler-ehemaliges Reichskloster, Salem 1862, S. 83) Salem besaß auch ein Haus in Salzburg, das es nach Staiger bedingt durch die Kriegsfolgen des 30-jährigen Krieges 1651

für 1200 fl., das sind ungefähr 953.207,00 €., an das Domkapitel Salzburg verkaufte.

1201 reiste Abt Eberhard zusammen mit Erzbischof Eberhard von Salzburg im Auftrag Philipps von Schwaben zu Papst Innozenz III. nach Rom, um diesen zur Anerkennung der Nachfolge Philipps auf dem deutschen Thron zu gewinnen,

was ihnen aber nicht gelang.

Am 3.07 1207 bestätigte König Philipp die Schenkung der Saline durch Bischof Eberhard von Salzburg und nahm dabei gleichzeitig Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex 67, S. 98 ff.)

1207 vermittelte Abt Eberhard nochmals zwischen König Philipp und Papst Innozenz.

Vor 1208 gestattete König Philipp sowohl mit Kirchen als auch geistlichen und weltlichen Personen Güter zu tauschen.

Als Philipp am 21.06.1208 in Bamberg ermordet wurde, erkannten Abt Eberhard und der Salemer Konvent die Königsherrschaft Ottos IV. an.

Otto IV: stellte dem Kloster mehrere Urkunden aus. In einer undatierten Urkunde nahm er Kloster Salem in seinen Schutz. (Codex 71, S. 102 f.)

Am 14. Juli 2009 stellte er in Ulm eine weitere Schutzurkunde aus und gab in dieser Urkunde dem Abt auch das Recht, sich in den Geschäften des Klosters durch einen bevollmächtigten Bruder des Klosters

vertreten zu lassen. (Codex 73. S.103 f.)

Schon am 27. Januar 1209 hatte er dem Kloster ein Urkunde ausgestellt, in der er dem Kloster gestattete, von seinen Dienstmannen und anderen Personen, Geschenke anzunehmen. (Codex S. 72, S. 105 f.)

Trotz dieser Anerkennung des Königtums von Otto hielt Eberhard insgeheim weiter Kontakt zu Philipps Neffen Friedrich II., der ab 1198 König von Italien war.

Schon 1210 bestätigte Friedrich von Catania aus Kloster Salem alle seine Rechte und Besitzungen. (Codex 75, S. 107 ff). Sicher hat das Kloster dies nicht an die große Glocke gehängt.

Dass die Zeiten direkt nach dem Tod Philipps ein bisschen unsicher waren, zeigt auch eine Schutzurkunde von Papst Innozenz vom 7. November 1209, in der der Papst dem Erzbischof von Mainz, das war 1209

Siegfried II. von Eppstein (1200 –1230 ) und seinen Suffraganen sowie dem Basler Bischof Lüthold von Aarburg (1191- 1213) sowie Äbte und Prälaten beider Diözese befahl, Abt und Brüder des Klosters Salem

vor ihren Verfolgern zu schützen. (Codex 74, S.107)

Friedrich setzte sich ab 1212 zuerst in Süddeutschland und dann in Norddeutschland gegen Otto durch.

Am 5. Dezember 1212 wurde Friedrich in Frankfurt zum deutschen König gewählt und am 9. Dezember in Mainz von Erzbischof Siegfried II. gekrönt.

Die Beziehungen Eberhards zu Friedrich II. bleiben in der Folge immer eng, ebenso wie zu Friedrichs Sohn Heinrich VII. (1220-1235).

Schon am 31. März 1213 bestätigte er in Konstanz die 1210 in Catanis ausgestellte Urkunde. (Codex 84, S. 121 f)

Mit demselben Datum bestätigte er auch die von Erzbischof Eberhard von Salzburg getätigte Schenkung der Saline in Mühlbach. (Codex 85, S. 123 )

In dieser Zeit bestätigt Friedrich auch eine ganze Reihe von Besitzungen.

Vor 1220 befahl Friedrich allen Schultheissen in Schwaben, falls in den dortigen Städten für ihn Gelder erhoben werden, von den Häusern, welche Salem gehören,

nichts zu fordern. (Codex 109, S. 149 f)

Noch weiter ging die Urkunde von Heinrich VII. vom 9. August 1231, in der er den Reichsbeamten mitteilte, dass die Besitzungen von Kloster Salem

“im ganzen reich frei von ieder steuer und abgabe sein sollen.” Heinrich (VII). – RI V,1,2 n. 4215

Abt Eberhard baute die wirtschaftliche Grundlage seines Kloster gezielt aus. Das Stiftungsgut um Adelsreute war schon 1198 in eine Grangie umgewandelt worden.

Die ausgedehnte Grangienwirtschaft produzierte rasch Überschüsse konnten in den umliegenden Städten verkauft werden und verschafften ausreichende Mittel, die gezielt zum Grunderwerb genutzt werden konnten.

So entstand die Grangie Runstal bei Schwenningen durch eine gezielt von Eberhard verfolgte Besitzpolitik. Das gilt auch für die Grangie Altmannshausen bei Zwiefalten.

1250 besaß Kloster Salem 22 Grangien. Diese wurden von Konversen bewirtschaftet, die wiederum Lohnarbeiter beschäftigten.

In den Grangien wurde Getreide, Obst und Gemüse angebaut.Auch Viehzucht und Fischfang spielte eine Rolle,

Wichtigstes Produkt in Salem war der Wein. Zwischen Lindau und Stockach wurde am Bodensee in 28 Orten Wein angebaut.

Das Kloster besaß Stadthöfe in Ulm, Esslingen, Konstanz , Überlingen, Reutlingen und an 20 kleineren Orten.

Am 24. April 1222 beurkundete König Heinrich VII., dass sein Notar Marquard Pleban ein Haus mit Kapelle und Hof an Abt Eberhard und das Kloster Salem geschenkt hat. (Urkunde 27 Ulmer Urkundenbuch S. 39)

Es ist das älteste Steinhaus von Ulm. 1267 überließ es Abt Eberhard II. von Wollmatingen (1241–1276) dem Reichenauer Konvent und Abt Albrecht von Ramstein (1260–1294)

gegen ein Grundstück am Bodensee.

1309 erwarb Kloster Salem ein anderes Haus in Ulm.

Ab 1505 hatte Salem einen anderen Pfleghof in Ulm. 1794 wurde der Hof abgerissen und neu erbaut und war bis 1803 Pfleghof des Klosters Salem. Er befindet sich in der Frauenstraße 2 in Ulm.

In Konstanz hatte Kloster Salem einen Pfleghof am Seeufer. Schon 1217 hatte das Kloster das Recht, dort Gelände aufzuschütten und ein Haus zu errichten. Die ersten Gebäude sind ab 1238 nachweisbar. Das Hauptgebäude

wurde 1317 erbaut.Das Gut mMudach war über den See aus gut mit dem Schiff zu erreichen. Das Kloster konnte seine Güter als einfach nach Konstanz bringen, um dort Handel zu betreiben.

In Krisenzeiten konnten so auch Gegenstände und natürlich Personen in Sicherheit gebracht werden. Die sogenannte Herberge wurde 1866 abgerissen und befand sich in der Salmannsweilergasse in Konstanz.

Möglicherweise hatte der Salmannsweiler Hof schon einen Vorgänger, das sogenannte Hospitiium. Da war dann wohl auch Bernhard von Clairvaux auf seiner Kreuzzugspredigtreise 1146/7 zu Gast gewesen.

Während des Konstanzer Konzils hatte Kaiser sigismund (1411-1437) 1414 sein Quartier Ein Jahr später kam der Salzburger Erzbischof Eberhard III. von Neuhaus (1403–1427) zum Konzil und war ebenfalls im Salmannsweiler Hof untergebracht.

Er kam zu Schiff an. Seine 170 Pferde wie der Chronist des Konzils Richental berichtet waren aber in Kloster Salem und Umgebung untergebracht.

Neben den auf den Grangien erzeugten Gütern wurde das Salz aus der Salemer Saline bis nach Lindau gebracht, dort verladen und über den Bodensee nach Konstanz gebracht, im Salmannsweiler Hof gelagert und von dort verkauft.

Der Salmannsweiler Pfleghof in Überlingen wurde 1231 erstmals urkundlich erwähnt, Das Grundstück wurde aber wohl schon 1211 erworben. Der Hof in Überlingen besteht einem barocken Südflügel, das mit einem mittelalterlichen Torhaus mit spätgotischem Erker und Zinnen verbunden sind. Im Hof Dahinter befanden sich die Wirtschaftsgebäude des Pfleghofes. Nach der Säkularisation wurde der Hof als Brauerei und Gaststätte benutzt.

In Eslingen hatte Kloster Salem seit 1229 einen Pfleghof.(Codex 161, S.195) Die Zisterzienser waren in Esslingen gut vertreten, den die Kloster Bebenhausen, Kaisheim und Fürstenfeld hatten in Esslingen ebenfalls Pfleghöfe.

Alle 4 Klöster betrieben auch Weinbau in Esslingen.

Das Gebäude des Pfleghofs war möglicherweise schon vor sein er Nutzung als Pfleghof Teil der früheren Stauferburg, die um 1200 zu einer Pfalz der Staufer umgebaut wurde.

Unter den Äbten Johannes II. Scharpfer (1494–1510 ) und Jodocus II. Necker( 150-1529) wurden zwischen 1508 und 1515 zahlreiche bauliche Veränderungen vorgenommen.

Trotz der Reformation blieb der Pfleghof weiter im Besitz von Kloster Salem. Allerdings gab es jetzt oft erhebliche Reibereien.

Bis 1682 blieb der Pfleghof im Besitz von Kloster Salem. Dann wurde er an Württemberg verkauft.

1305 wurde erstmals der Pleghof von Salem in der Reichsstadt Reutlingen erwähnt.

1419 überließ Kloster Salem den Pfleghof der Bürgerschaft der Stadt.

Seit 1271 hatte Kloster Salem den Salemer Hof in Ehingen. Graf Ulrich III. (+1319) befreite diesen von allen Diensten und Steuern. Von hier ausverwaltete das Kloster die zahlreichen Güter des Klosters in der Umgebung der Stadt.

Dieser Hof diente also kaum als Handelshof des Klosters.

In Nürtingen erwarb Kloster Salem 1284 von Graf Berthold IV von Neuffen (+1292) dessen gesamten Nürtinger Besitz. Es war wohl die ehemalige Reichsdomäne, die Kaiser Heinrich III. (1039-1056)

am 07. September 1046 dem Domkapitel Speyer schenkte.(Heinrich III. – [RIplus] Regg. Heinrich III. n. 169 )

Diesen Besitz entwickelte das Kloster zu einem Pfleghof. 1482/83 baute das Kloster dort einen neuen repräsentativen Pfleghof.

Nürtingen war 1299 an Württemberg gekommen. Nach der Reformation in Württemberg hatte der katholische Pfleghof unter Repressalien seitens der württembergischen Grafen und Herzöge zu leiden: Der Salemer

Hof hatte u. a. dessen Jagdhunde zu halten und die großen gräflichen Jagdgesellschaften zu bewirten, was in gewaltigen Gelagen ausartete und zum (un-)wirtschaftlichen

Faktor wurde. Im Jahr 1645 erfolgte schließlich die unentgeltliche Übergabe an Württemberg. In dem Anwesen installierte Württemberg eine herzogliche „Kellerei“.

1307 kaufte Kloster Salem in Biberach ein Haus und errichtete auf diesem Grund den Salmannsweiler Hof. Der Hof hatte ein eigens Tor mit einer Brücke über den Stadtgraben.

Er hatte eine eigene Hauskapelle, die 1502 geweiht wurde. Am 4. August 1516 brach dort ein Feuer aus, das sich zum großen Stadtbrand entwickelte und dann über 106 Häuser abbrannten.

Der Wiederaufbau verwickelte das Kloster in einen langen Rechtsstreit mit der Stadt. 1739 verkaufte das Kloster den Hof und Fischrechte in der Riss für 4500 fl, das sind ungefähr 3.558.293,00 € an

den Biberacher Spital. (Beschreibung des Oberamtes Biberach, Stuttgart 1837,S..69)

Das Hoch-und Spätmittelalter erlebte eine regelrechte Stadtgründungswelle. Landesherren erhoben Ortschaften, die häufig aus kleineren Marktsiedlungen entstanden waren, zu Städten, indem sie ihnen Rechte verliehen. Mit Stadtgründungen erhofften sich die Herrscher, ihr Gebiet zu stärken und Einnahmen zu erzielen. Durch besondere Rechte unterschied sich die Stadt vom Umland. Viele Städte lagen verkehrsgünstig an Flussübergängen oder alten Römerstraßen.

Die Ansiedlung vieler Menschen auf kleiner Fläche bedeutete natürlich einen hohen Bedarf an Nahrung der Markt war also vorhanden.

Zwar sollten Klöster in erster Linie für den eigenen Bedarf produzieren. Da aber Mönche und Nonnen enthaltsam zu leben und sich nicht den Genüssen der Speisen hingeben sollten, blieb es nicht aus, dass sie Überschüsse erwirtschafteten.

Es ergab sich eine win win Situation für Städte und Klöster.Die Klöster sorgten für die Ernährung der Stadtbevölkerung und hatte einen Absatzmarkt für ihre Produkte.

Der französische Historiker Duby, Georges (1991) “Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser “ Frankfurt am Main fasst die wirtschaftliche Tätigkeit der Zisterzienser so zusammen:

“Von all den Fellen, Häuten, Balken, Roheisenbarren, Schuhen, verwendeten sie nur einen winzigen Teil für sich. Den Rest verkauften sie. Die Regel des heiligen Benedikt untersagte das nicht. Die vom Generalkapitel des Ordens erlassenen Bestimmungen erlaubten den Ordensleuten, auf die Märkte zu gehen, um Salz und andere unentbehrliche Waren zu kaufen, vor allem aber, um dort den Überschuss an Erzeugnissen gegen Geld zu tauschen. Die Zisterzienserabteien konzentrierten sich mehr und mehr auf den Handel, ersuchten ab 1140 die Herren der Straßen, Flüsse und Brücken wiederholt um Befreiung vom Wegegeld und gründeten Lagerhäuser an den Umschlagplätzen”

Diese Lagerhäuser waren Höfe in Städten mit gut etablierten Märkten, wo die Klöster ihre Produkte anbieten konnten. Solche Klosterhöfe in den Städten besaßen in der Regel mehrere Gebäude: Neben einem Wohnhaus auch Speicherbauten. Bei diesen Höfen war jedoch vor allem wichtig, dass sie sich durch besondere Freiheiten von den sonstigen städtischen Wohnplätzen unterschieden. Von städtischen Abgaben und der städtischen Gerichtsbarkeit waren sie befreit. Auch von ständigen Pflichten wie einem Beitrag zur Wache auf den Mauern und an den Toren der Stadt waren diese Höfe befreit. Dafür musste aber an die Stadt oft ein pauschaler Beitrag geleistet werden. Für die Klöster der Zisterzienser waren Stadthöfe oft lebensnotwendig: »Sie dienten ihnen nicht wie die Stadthöfe mancher anderen kirchlichen Institutionen nur oder vorzugsweise als Absteigequartiere (für Bischof oder Abt), sondern sie waren vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht nahezu unentbehrlich. Angesichts der großen Zahl von Zisterzienserklöstern, die im 12. und 13. Jahrhundert gegründet wurden, bildete zu Beginn des 14. Jahrhunderts der zisterziensische Klosterhof einen üblichen Bestandteil einer großen bis mittelgroßen deutschen Stadt.«

Um die Höfe herum konnte weiteres wirtschaftliches Leben erblühen. Die Höfe konnten Schankrechte besitzen: Wein und Bier gab es hier. Weil die Klöster zwar Tiere für Transportleistungen und wegen ihrer Häute und Felle benötigten, andererseits aber durch die Gebote der Enthaltsamkeit kaum Fleisch verzehrt wurde, kamen vielfach auch Fleischerzeugnisse auf den Markt. In manchen Städten unterhielten Zisterzienser eigene Fleischbänke (so in Hannover und München), um Geschlachtetes auf dem Markt anbieten zu können.Abt Eberhard hat die meisten Pfleghöfe von Kloster Salem

anlegen lassen und auch das zeugt für seine wirtschaftliche Weitsicht.

Er ließ 1215 den Codex diplomaticus Salemetinaus anlegen, ,ein Kopialbuch (Chartular) mit Urkundenabschriften und einer Klostergeschichte von der Gründung der Mönchsgemeinschaft bis zum Jahr 1210 (Historia brevis monasterii Salemitani, auch De fundatione claustri Salemitani).

Salem hatte schon seit den 1160-er Jahren ein eigenes Skriptorium. Unter Abt Eberhard entwickelte dieses eine rege Tätigkeit.

Das Gros der in dieser Zeit entstandenen Handschriften ist auf die für den Zisterzienserorden festgelegte Liturgie abgestimmt Nach den Ordensstatuten waren folgende Bücher notwendig: Psalterium, Hymnar, Kollektar, Antiphonar, Graduale, Regel und Missale.

Die meisten dieser Bücher wurden in Salem geschrieben. Meist wurden Vorlagen kopiert oder imitiert. Oft wurden renommierte Schreibmeister und Miniatoren von anderen Orten hinzugeholt.

Im Skriptorium arbeitete auch der Mönch und Schreiber Johannes Gallus. Er verfasste die Gedichte Planctus und Titulus novi Banaye id est Ottonis qui duos occidit leones

(Denkmal für den neuen Banaias, d.h. Otto, der zwei Löwen getötet hat) Er verfasste zudem ein Gedicht auf den Konstanzer Bischof und Wohltäter Diethelm von Krenkingen (1189-1206), der in Salem starb, und über die Ermordung des staufischen Königs Philipp,.

So um 1240 waren wohl die meisten notwendigen Handschriften vorhanden. Das Skriptorium wurde daher eingestellt. Nur vereinzelt wurden Bücher ersetzt

Die Neuanschaffungen dieser Zeit wurden vor allem aus anderen Skriptorien bezogen,

Erst in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde das Skriptorium wieder tätig. Abt Ludwig  Oschwald

Oschwald

(1458/59-1471) ließ neue Gradualien anfertigen.

Schreibmeister Leonard Wagner (1453-1522) aus der Benediktinerabtei St. Afra in Augsburg Leonhard Wagner ist der bedeutendste Kalligraf der deutschen Spätrenaissance und Schöpfer der Deutschen Fraktur.

Auch Nikolaus Bertschi ( + 1541/42) war auch kurz in Salem. Er war kein Mönch und ist zwischen 1511 und 1541 in Augsburg belegt und war als Iluminator und Formenschneider tätig.

Leonhard Wagner unterrichte die Salemer Mönche auch im Notenschreiben und befähigte sie so, die Antiphonare eigenhändig fertig zu schreiben.

Ein weiterer Aspekt der Tätigkeit Eberhards muss erwähnt werden. Er war so etwas wie ein Pionier bei der Anerkennung der Zisterzienserinnen.

1132 wurde zwar schon 1132 in der heutigen französischen Gemeinde Tart-l’Abbaye in Burgund Kloster Tart als erstes Frauenkloster der Zisterzienser gegründet, aber die Männerklöster taten sich lange sehr schwer mit den Frauen.

Der Orden weigerte sich lange, Frauenklöster in den Klosterverband aufzunehmen. Erst 1228 ist die erste Aufnahme eines Frauenklosters in den Orden durch Quellen zu belegen.

Zwischen 1200 und 1270 entstanden über 800 Frauenkonvente in ganz Europa, mehr als es je Männerklöster gegeben hat, die sich im Sinne von Citeaux zusammenschlossen.

Viele hielten zwar zisterziensische Regeln und Konventionen bei, schlossen sich dem Orden aber nicht an. Der Grund lag vielleicht auch darin, dass die Frauenklöster beim Beitritt zum Orden ihre Unabhängigkeit verloren und sich dem Vaterabt eines Männerklosters unterordnen mussten.

Ware n sie aber in den Ordensverband aufgenommen, achtete der Vaterabt auf die Einhaltung der Gebräuche und regelte die wirtschaftlichen Belange. Gleichzeitig erhielten die Frauenkonvente Unterstützung durch Konversen des Ordens für ihre Güter und wurden durch Beichtväter seelsorgerlich betreut.

Im oberschwäbischen Raum gab es Reihe von Frauengemeinschaften, meist Beginen, die von Eberhard tatkräftig unterstützt wurden

Eberhard wurde sowohl vom Papst als auch von den Staufern hochgeschätzt und er nutzte seinen Einfluss auch bei der Unterstützung der Frauengemeinschaften.

Er begleitete die Frauengemeinschaften von ihrem Entstehen bis zur Aufnahme in den Ordensverband und half ihn meist schon beim Landerwerb.

So war er bei Kloster Wald schon in den Kauf mit eingebunden. Er genehmigte den Platz für die Klostergründung. Er erwirkte die päpstlichen Privilegien und er er übermittelte das Inkorporationsverlangen der Frauen an das Generalkapitel.

Kloster Wald wurde 1212 gegründet.

Der Grund für Kloster Rottenmünster hatte ursprünglich den Chorherren in Konstanz gehört. Dort lebte eine Schwesterngemeinschaft unter ihrer Meisterin Williburgis.

Diese Gemeinschaft gab den Grund nun an Eberhard weiter. Rottenmünster wurde dann 1221 gegründet

In Altheim bei Riedlingen gab es eine Schwesterngemeinschaft. Diese übersiedelte 1227 nach Wasserschapf. Diese Gemeinschaft sollte dem Zisterzienserorden zugeführt werden.

Abt Eberhard stand der Schwesterngemeinschaft bei. Er war behilflich beim Erwerb von Land in Wasserschapfen aus dem Besitz Konrads von Markdorf (1227) und beurkundete den Vorgang.

Dort entstand das nach einer Kreuzreliquie benannte Kloster Heiligkreuzthal. Schon 1231erhielt es das päpstliche Schutzprivileg („Privilegium Cisterciense“).

Nach der Aufnahme in den Orden war Eberhard als Aufseher und Vaterabt in Kloster Heiligkreuztal tätig und leistete seelsorgerische Dienste bei den Nonnen.

1227 gründete Abt Eberhard mit Kloster Wettingen in der Nordschweiz das zweite eigene Tochterkloster von Salem.

In Maselheim hatten zwei adlige Familien eine Beginenklause gegründet. Als “Heggbacher Geburtsurkunde” gilt die am 16. April 1231 in Salem ausgefertigte Urkunde. Sie wurde von dem Konstanzer Bischof Konrad von Tegerfelden (1231-1233) ausgestellt. Darin gewährt der Bischof den Schwestern die Wahl des Priesters der Pfarrkirche und auch die Einkünfte der Kirche, damit das Kloster mit notwendigsten ausgestattet werden kann.

Bereits 1233 oder 1234 wurde das Kloster dem Zisterienserorden inkorporiert.

In Gutenzell hatten um 1230 zwei Schwestern um 1230 ein Kloster gegründet.

Abt Eberhard setzte Mechthildis von Aichheim zur Äbtissin ein, die als 1. Äbtissin in der Abtsliste geführt wird. 1238 bestätigte Papst Gregor IX. (1227-1241) die Inkorporierung Gutenzells in den Zisterzienserorden. Gleichzeitig nahm er das Kloster in seinen Schutz.

Im Gegensatz zu den sonstigen oberschwäbischen Zisterzienserinnengründungen nahm Gutenzell nur Adlige auf.

In Seefelden am Bodensee lebte 1237 eine Frauengemeinschaft

unter geistlicher Aufsicht und Leitung von Eberhard von Rohrdorfe in klösterlicher Gemeinschaft

nach der Regel der Zisterzienser. Dann wurde das Kloster nach Boos bei Saulgau verlegt.

1231 hatten hier Mengener Beginen von dem Edelfreien Adelbert von Bittelschieß und seinen Söhnen für 48 Mark Silber, das sind ungefähr 30.339,00 €,

ein Gut mit Kirche gekauft. Wohl ebenfalls auf Abt Eberhards Betreiben bestätigte im Jahr 1236 Papst Gregor IX. (1227-1241) die Gründung der jungen Gemeinschaft als Zisterzienserkloster Boos und nahm sie unter seinen Schutz..Im selben Jahr erhalten die Äbte von Tennenbach Rudolf I. von Zähringen (1226–1256) und Wettingen Konrad (1227-1256) den Auftrag, das finanziell schlecht gestellte Kloster in Augenschein zu nehmen, es dem Orden anzugliedern und Salem zu unterstellen. Das

Votum der Äbte fiel allerdings nicht sehr günstig aus.

Dann erwarb der Reichsprokurator für Schwaben, Schenk Konrad von Winterstetten († wahrscheinlich 1242/43) von den Grafen Bertold und Konrad von Heiligenberg den Weiler Baindt mit dem Patronatsrecht der örtlichen Pfarrkirche als Platz für das wenige Jahre zuvor in Boos errichtete Zisterzienserinnenkloster. Auch hier war Abt -Eberhard vermittelnd tätig.

!240 wurde Baindt in den Zisterzienserorden aufgenommen.

Neben den oberschwäbischen Zisterzienserinnenklöster nahm Salem auch das Patronatsrecht für Kloster Feldbach beim thurgauischen Städtchen Steckborn wahr. Feldbach wurde 1253/54 von 20 nichtregulierten Konstanzer Schwestern besiedelt und 1260/61 in den Zisterzienserorden inkorporiert . Salem übte die Paternität aus.

Kloster Kalchrain in der thurgauischen Gemeinde Hüttwilen wurde zwischen 1324 und 1331 gegründet. Vaterabt war bis 1603 der Abt von Salem, dann der Abt von Wettingn. Das Kloster wurde 1848 aufgehoben.

Abt Eberhard trat 1240 wohl alters- und krankheitsbedingt zurück.

Nach der Klosterüberlieferung verstarb er am 10. Juni 1245. Da er nur kurze Zeit in Salem wirkte, prägte er die dortige Mönchsgemeinschaft kaum.Sein Nachfolger wurde

Auf ihn folgte Berthold von Urach. Er war der Sohn von Graf Eginos IV. von Urach (1180–1230), Bruder des Grafen Egino V. (1230–1236/37) und des Zisterzienserabts, Kardinalbischofs und Kardinallegaten Konrad von Urach (†1227). Konrad war ab 1217 Abt von Citeaux und damit Generalabt der Zisterzienser.

Seinen Bruder Berthold förderte er nach Kräften.

Dieser war von 1207 – 1221 Abt von Kloster Tennenbach

. Von 1221-1224 ist er als Abt von Lützel bezeugt. Dort trat er 1224 zurück.

1240-1241 war er dann Abt von Kloster Salem, Da er nur zwei Jahre in Salem wirkte, prägte er die dortige Mönchsgemeinschaft kaum.

Sein Nachfolger wurde Abt Eberhard II. von Wollmatingen (1241–1276).

Er erhielt am 6. Oktober 1241 , also schon kurz nach Regierungsantritt eine Urkunde vom letzten Stauferkönig Konrad IV. (1237-1254) in der er sich auf Satzungen seines Vaters Friedrich II. bezieht, dass

sie hörige Leute des Klosters Salem, die sich in den Städten finden möchten, auf Verlangen des Abts herausgeben und künftig nicht zu Bürgern aufnehmen sollen. (Generallandesarchiv Karlsruhe D Nr. 67)

Eine letzte Stauferurkunde stellt Konradin (Herzog von Schwaben 1254-168) Am 8. Juli 1264 schenkte dieser Kloster Salem Fischereien an angegebenen Orten bis zum Bodensee. (Generallandesarchiv Karlsruhe D Nr. 69)

Konradin wurde am † 29. Oktober 1268 in Neapel hingerichet.

Schon mit dem Tod Friedrichs II. 1250 und dem Tod Konrads IV.1254 fiel der Rückhalt der Staufer für Kloster Salem weg.

Dass die Zeiten für Kloster Salem rauer geworden waren, zeigt sich auch in einigen Papsturkunden.

So ermahnte Papst Innozenz IV. am 12. Mai 1250 den Bischof von Konstanz Eberhard II. von Waldburg (1248 –1274 ) , das Kloster Salem in dessen Privilegien und Freiheiten zu schützen. (Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 131)

Am 18. Januar 1258 bestätigte Papst Alexander IV- (1254-1261) Kloster Salem die Privilegien und Indulgenzen, das ist der Nachlass zeitlicher Sündenstrafen und verwies auf “mancher demselben in letzter Zeit widerfahrenen Unbilden”.

(Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 233)

Benachbarte Adlige nutzten im Interregnum die Gunst der Stunde und griffen das Kloster an. Das Kloster erlitt Verluste und musste sich verschulden.

Erst die Wahl Rudolfs von Habsburg am 1.Oktober 1273 zu deutschen König beendete das Interregnum. Geordnete Zustände und Rechtssicherheit kehrten zurück.

Die Reichsvogtei nahm nun die neugeschaffene Vogtei Schwaben war.

Rudolf stellte einige Urkunden für Salem aus. 1274 bestätigte er auf Bitten der Grafen von Heiligenberg die Schenkungen,, die ihr Vater dem Kloster Salem gemacht hatte. Rudolf – RI VI,1 n. 294

Am 4. November 1274 befahl er den Bürgern von Esslingen Kloster Salem von Abgaben zu bewahren, wie das schon vor der Absetzung von Friedrich II. gegolten hat. Rudolf – RI VI,1 n. 253

Rudolf von Habsburg unterstützte Kloster Salem, da die Reichsklöster eine wichtige Rolle in seinem Vorhaben spielten, das Herzogtum Schwaben wieder herzustellen.

Für Salem war die Verbindung zu den Habsburgern die Möglichkeit, das Überleben zu sichern, ja zu alter Größe zurück zu finden.

Abt Eberhard II. resignierte im Jahr 1276.

Er starb 1284 in Kloster Salem.

Auf ihn folgte Abt Ulrich I. Gräter (1276–1282 )

Im Oberbadischen Geschlechterbuch von Kindler von Knobloch, Heidelberg 1898, Bd. 1 wird Ulrich 1264 als Mönch in Kloster Salem genannt und ab 1277 als Abt.

Die Familie Gräter wird dort als altes Geschlecht in der Reichsstadt Biberach bezeichnet S. 464.Er regierte nur 6 Jahre. Er war ein guter Haushälter und konnte wieder 1200 Mark Silber, das sind etwa 258.448.—€

an Klosterschulden abtragen, de in der Zeit des Interregnums entstanden waren.

Unter Abt Eberhard II. und Ulrich I. gelangte Kloster Salem nicht nur weitgehend wieder in seinen alten Besitz.

Abt Ulrich erwarb auch wieder neuen Besitz und er erhielt das Patronatsrecht der Kirche von Herzogenweiler, heute der kleinste Ortsteil von Villingen-Schwenningen, die der Konstanzer Bischof Rudolf II. von Habsburg-Laufenburg (1274 ´-1293 )

Kloster Salem inkorporierte.

Abt Ulrich verstarb am 6. Juli 1282 an Wassersucht.

Sein Nachfolger wurde Abt Ulrich II. von Seelfingen (1282-1311).

Er war nach Eberhard der zweite bedeutende Abt von Salem. Er arrondierte den Klosterbesitz.

Der Konvent war unter ihm beträchtlich angewachsen mit Mönchen und Konversen zusammen lebten 310 Menschen im Kloster.

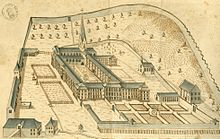

Abt Ulrich ließ deshalb die alte Klosterkirche abreissen. Das unter ihm begonnene Münster zählt zu den richtungsweisenden Bauten der Hochgotik im deutschen Südwesten und zeichnet sich durch seine neuartigen Raumbildungen, die qualitätvolle Bauskulptur und die innovativen Maßwerkfigurationen aus. Der Bau wurde überwiegend von eigenen Klosterangehörigen geschaffen. Es gab in Salem keine eigene Bauhütte.

Neben dem Münster wurden viele weitere Bauten in Angriff genommen. So wurde das gesamte Kloster von einer Mauer umgeben. Im Osten wurden ein hoher Wall und Schutzwerke errichtet.

Eine große Scheuer und Stallungen wurden errichtet, ein Speicher für den Ökonomiebedarf, ein Pferdestall und eine Mühle wurde gebaut.

Im Klosterbereich gab es besondere Wohn-und Arbeitshäuser für, Maler, Schneider und Kürschner sowie für Glaskünstler. Da Kranken-und Siechenhaus wurde vergrößert.

Ein Betsaal kam dazu und für den Küster wurde eine eigenes Mesnerhaus gebaut. In 18 Jahren wurde das alles fertiggestellt.

Aber auch der Kirchenschatz, die Bibliothek und die Kunstsammlung wurden vergrößert.

1302 stiftete König Albrecht I. (1298-1308) Kloster Königsbronn, heute im Landkreis Heidenheim, als eines der letzten Zisterzienserklöster im mittelalterlichen Deutschland.

Es wurde von Mönchen aus Salem besiedelt. 1552 wurde es von Truppen des Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach, Albrecht Alcibiades Abt Konrad von Ensingen (1311- niedergebrannt und völlig dem Erdboden gleichgemacht.

Im Bodensseraum und in Oberschwaben wurden viele Güter erworben.

Im Bodensee und am Rhein wurden für 193 Mark Silber, das sind etwa 41.567,00 €, erworben Fischereirechte erworben.

1307 war das Münster soweit fertiggestellt, dass es mit 11 Altären versehen zum Gottesdienst gebraucht werden konnte.

Der Bischof von Eichstätt Philipp von Rathsamhausen (1306 –1322), vorher Abt im Zisterzienserkloster in Pairis, nahm die Weihe vor.

Am 3. April 1282 bestätigte Papst Honorius IV. (1285-1287) Kloster Salem dessen Freiheiten, Immunitäten und Exemtionen. Generallandesarchiv Karlsruhe E Nr. 289

Am 18. April 1302 bestätigte Pfalzgraf bei Rhein Rudolf I. (1294-1317) Kloster Salem von seinen Vorfahren bewilligte Zollfreiheit an allen Mauten seines Landes für Salz, Wachs und Feile. Rudolf I. – RIplus Regg. Pfalzgrafen 1 n. 1475

Am 10. Juni 1309 billigte, erneuerte und bekräftigte König Heinrich VII. (1308-1312 König, dann bis zu seinem Tod 1313 Kaiser) verschiedene Privilegien, die Kloster Salem bis dahin erhalten hatte. Heinrich VII. – RI VI,4,1 n. 185

Am 12. Juli 1309 befreite König Heinrich VII. das Haus, das Kloster Salem in Ulm besaß, von allen Diensten und Abgaben. Heinrich VII. – RI VI,4,1 n. 217

Abt Ulrich II. verstarb am 20. Juni 1313.

Auf ihn folgte Abt Konrad von Ensingen (1311-1337) Er stammte aus dem Niederadel.

Er war ein Studienkollege des späteren Papstes Benedikt XII. (1334-1342) am Collège St. Bernard in Paris, wo er Theologie studierte.

1311 wurde er Abt von Kloster Salem. Er war sehr gastfreundlich und freigiebig, aber auch sehr ehrgeizig.

Von 1337 bis 1338 schrieb ein Salemer Mönch den “Traktat über den Zustand des Klosters Salem von 1134-1337” Das als “Chronik von Salmannsweiler bezeichnete Geschichtswerk ist ein Lobgesang auf die “gute alte Zeit”

und eine unbarmherzige Kritik an Abt Konrad von Enslingen. Seinem Lebensstil sei es zu zu schreiben, dass in Kloster Salem weltliches Denken und Verhalten Platz ergriff.

Er haben sich einen kostbaren Abtspalast errichten lassen, zum Schaden des Konvents seine adlige Verwandtschaft begünstigt und einen aufwendigen Reit-und Pferdeluxus betrieben.

Eklatante Regelvergessenheit habe den Salemer Konvent um seien Anziehungskraft gebracht und die Zahl der Mönche und Konversen sei deutlich geschrumpft.

Aber auch bei Franz Xaver Conrad Staiger Salem oder Salmannsweiler, Salem 1863 kommt Abt Konrad nicht besonders gut weg. Er war zu nachsichtig, zu gut. Er verstand es nicht die Zügel in der Hand zu halten.

Die Folge: Klosterordnung und Zucht lockerten sich.

Abt Konrad war aber auch Beichtvater von König Friedrich dem Schönen (1314-1330) und setzte ihn mehrfach als Gesandten ein. In Friedrichs Auftrag reiste er mehrmals an den päpstlichen Hof nach Avignon.

Seine Tätigkeit schlug sich auch in Urkunden nieder. Am 18. April 1315 bestätigte er nach dem Vorbild seiner Vorgänger Albrecht und Heinrich inserierte Privilegien. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 189

Nur 4 Tage später bestätigte er alle Privilegien Kloster Salems. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 192

In der Folgewoche verlieh er das dem Reich zustehende Patronatsrecht über die Kirche in Pfullingen. Friedrich der Schöne – [Regesta Habsburgica 3] n. 193. Dafür sollten Messen für seien Vorgänger Rudolf und Albrecht

sowie für seine Mutter Elisabeth von Görz und Tirol (*um 1250-1313) gelesen werden.

Auch Ludwig IV. (1314-1328, dann Kaiser-1347), der seit 1314 zusammen mit Friedrich dem Schönen als König regierte, stellte Kloster Salem eine Urkunde aus. Er bestätigte am

2. Dezember 1322 die Maut-und Zollfreiheit von Kloster Salem in Bayern und nahm das Kloster in seinen Schutz. Ludwig – [RI VII] H. 2 n. 42

Nach der strittigen Königswahl von 1314 stand Kloster Salem fest auf der Seite Habsburgs. Während der Herrschaft Ludwigs IV. war Kloster Salem ganz auf Eigenschutz angewiesen.

Benachbarte Adlige boten Salem zwar immer wieder an, die Vogtei zu übernehmen. Das war aber immer mit Besitz-und Herrschaftsansprüchen verbunden. So lehnte das Kloster die

Vogteiangebote immer ab. Besonders hartnäckig waren die benachbarten Grafen von Heiligenberg,

Anfang 1337 reiste Abt Konrad nach Avignon, um dort Papst Benedikt zu treffen. Aber noch auf dem Gebiet der Konstanzer Diözese wurde er von Wegelagerern gefangengenommen und seiner Habe beraubt.

Auf dem Gebiet der Churer Diözese wurde er sechs Wochen in Kerkerhaft gehalten und erst nach erzwungenem Eid auf Straffreiheit freigelassen.

Papst Benedikt forderte nun den Konstanzer Bischof Nikolaus von Frauenfeld (1334 –1344 ) und den Bischof von Chur Ulrich V. von Lenzburg (1331–1355 ) zur Befreiung Konrads und zu Wiedergewinnung seines Gutes das

ihrige zu tun. Es ist nicht klar, ob Konrad nach Avignon weiter reiste oder nach Salem zurückkehrte.

Am 5. August 1337 starb der Bischof von Gurk Lorenz I. von Brunne (1334–1337) in Avignon. Das Bistum war dem Papst zur Wiederbesetzung reserviert. Er ernannte Abt Konrad zum Bischof von Gurk,

Abt Konrad reiste nun mit großem Gefolge nach Avignon, fiel aber zum zweiten Mal Wegelagerern zum Opfer. Er wurde verletzt und wieder ausgeraubt. In Martigny wurde er gefangen gehalten, konnte aber von dort entkommen.

Durch diese Umstände verzögerte sich die Weihe Konrads zum Bischof von Gurk, die Papst Benedikt am 28. April 1338 selbst vornahm

(Kassian Haid in Cistercienser-Chronik 1907, S. 353 ff. Die Reiseabenteuer des Abtes von Salem und nachherigen Bischofs von Gurk, Konrad von Enslingen)

Abt Konrad war in Salem 1337 zurückgetreten. Die Besetzung des Salemer Abtsstuhl stand nun dem Papst zu.

Aus der Zeit Konrads stammt das “Handbüchlein des Pfisters zu Salem” im Generallandesarchiv Karlsruhe mit dem Archivtitel “Handbüchlein des Pfisters 1341-42”

Diese Bezeichnung wurde ihm wohl erst im 19. Jahrhundert bei der Übersiedlung der Archivunterlagen nach Karlsruhe gegeben.

Aber 120 verfasste Stephan von Lexington, Abt von Kloster Savigny (1229–1243) und Clairvaux (1243–1256) eine Wirtschaftsordnung für Kloster Savigny um der Misswirtschaft zu begegnen.

Zu Beginn eines Jahres wurde festgelegt, wie viel Getreide jeweils zum Brotbacken und Bierbrauen gebraucht wurde.

Zweimal pro Jahr wurde der Gesamtvorrat des Hauses überprüft und zwar in Bezug auf Nahrungsmittel, Stoffe und Arbeitsgeräte.

Diese regelmäßige Kontrolle wurde auf allen von Mönchen geleitetet Klosterämtern durchgeführt. Genauso aber wurden die auf den Grangien arbeitenden Konversen überprüft. Diese mussten regelmäßig Rechnung erstellen.

Es sollten möglichst keine Verluste entstehen, sei es bei der Ablieferung von Naturalien, durch falsches Maß und Gewicht, sei es durch Diebstahl beim Transport von der Grangie zum Kloster oder zum Markt.

Einmal pro Jahr, meist im Herbst musste dem Abt eine Gesamtrechnung vorgelegt werden, bei der eine Kosten-Nutzenanalyse angestellt werden musste.

Das Generalkapitel legte fest, dass alle Zisterzienserklöster solche Wirtschaftsordnungen führen mussten

Das Handbuch des Pfisters scheint wahllos zusammengestellt zu sein, was möglicherweise daran liegt, dass bei der Neubindung viele Seiten verloren gegangen sein könnten.

Es kann auch sein, das das Handbuch eine Art Notizbuch für den im Amt befindlichen Pfister war und als eine Art Gebrauchsanweisung oder Arbeitsanleitung war.

Anzumerken bleibt zum Schluss noch,dass 1320 ein Mönch Otto Gräter, auch aus der Familie von Abt Ulrich I. Gräter stammend in Kloster Salem vermerkt ist, der 1388 Pfister in Salem war und 1318 ein Johannes Gräter aus der Biberacher Familie, der Großkeller und Pfister war. (Knobloch I, S.464)

Als Konrad von Enslingen Bischof von Gurk wurde, ernannte Papst Benedikt Ulrich III. von Werdenberg-Sargans (1337–1358 ) zum Abt von Salem.

Aber der Konvent hatte ihn auch schon zum Abt gewählt. Er war vermutlich ein unehelicher Sohn des Grafen Rudolf II. von Werdenberg-Sargans. Er hatte vielleicht 1313 in Bologna studiert . 1329 war er Domherr in Chur und schon am 7. März 1330 Advokat der Kurie Konstanz.

Am 16, Juni 1338 erscheint er als Prior von Kloster Salem.

Gleich zu seinem Regierungsantritt mühte er sich, die klösterliche Zucht wieder herzustellen.

Die politische Situation war schwierig. Zum einen hatte man sich nicht auf einen König verständigen können. Zwischen 1325-1327 einigte man sich auf eine Doppelherrschaft von Friedrich dem Schönen und Ludwig IV.

Zum andern gab es die Auseinandersetzung zwischen Papst Johannes XXII. (1316-1334) und Ludwig IV. Der Konflikt entzündete sich am Anspruch des Papstes, dass erst ein erst ein vom Papst anerkannter römischer König Herrschaftsrechte ausüben könne. Der Papst exkommunizierte

am 23. März 1324. Der König ließ sich nicht einschüchtern und hielt dagegen. Der Papst dürfe nicht über die Befugnisse des Königs urteilen, wenn schon, dann müsse das ein Konzil tun.

Ludwig brach im Januar1327 zum Zug nach Italien auf und ließ sich am 17. Januar 1328 ließ er sich ohne Mitwirkung des m Kaiser krönen. Am 18. April 1328 ließ der Kaiser den Papst absetzen.

Da Salem sowohl auf der Seite des Papstes als auch der Habsburger stand, bedeutete die Regentschaft Ludwigs für das Kloster neue Angriffe, Schäden und Schulden.

Nach Staiger tötete Graf Gottfried von Wartenstein salemische Gotteshausleute in Lausheim, heute ein Teilort von Ostrach und Schemmerberg und hauste dort mit “Feuer und Schwert” (S. 107)

1347 ging zudem die Pest um. Aber selbst nach dem Pestjahr hatte Kloster Salem immer noch 100 Mönche und 80 Konversen.

Karl IV. wurde am 11. Juli 1346 in Rhens von den drei Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier sowie mit der sächsischen und böhmischen Stimme gewählt und am 26. November „am falschen Ort“ – in der Bonner Münsterbasilika – zum König gekrönt.

Kaiser Ludwig starb am 11. Oktober 1347 in Puch bei München.

Die Lage besserte sich nun auch für Kloster Salem wieder. Nicht sofort, denn König König Karl IV. versuchte 1347 sogar das Kloster vollständig den Heiligenbergern zu überschreiben. Am 2. Dezember 1347 übertrug er die Vogteiüber Kloster Salem

an den Grafen Albrecht von Heiligenberg ( + um 1365) Karl IV. – RI VIII n. 6490 musste diesen Schritt jedoch nach Protest aus Salem im folgenden Jahr rückgängig machen.

Am 30. Januar widerrief er diese Urkunde in Ulm “weil er erfahren, daß dies sowohl dem Reiche als auch dem Kloster schädlich ist. Er setzt daher fest , dass die darüber gegebenen Urkunden . ungültig sein sollen und kraft dieser Urkunde. widerrufen werden.

Karl IV. – RIplus URH 6 n. 29 Am 1.Februar stellte er eine weitere Urkunde aus, in der er erklärte, dass Kloster Salem keinen anderen Schutzherren habe als den König. Karl IV. Nachträge. – RI VIII n. 5991

Karl IV. nahm sogar nicht nur diese Überschreibung an das Haus Heiligenberg zurück, sondern garantierte Salem noch weitere Privilegien: Zunächst eine Urkunde, die sich direkt gegen die Grafen von Heiligenberg richtete Karl IV. – RI VIII n. 6737.

Darin heißt es, dass “dass die grafen von Heiligenberg das Kloster Salem verderben und beschädigen”

Eine Urkunde von 1354 verpflichtete die umliegenden Städte und den Adel zum Schutz des Klosters und gewährte diesem die niedere Gerichtsbarkeit über seine Bürger, womit sein Status als Reichsstift abgesichert blieb.

Abt Ulrich III. verstarb am 10. Februar 1358.

Als in Kloster Wettingen Abt Sitti (1343–1351) am 17. Januar 1352 verstorben war, hatte der Konvent dort Johann Murer zu dessen Nachfolger gewählt.

Papst Innozenz VI. (1352-1362) setzte aber den Salemer Mönch Berthold Tutz als Abt in Wettingen ein, wobei die Gründe dafür nicht klar sind.

Nach Will (Chronist von Kloster Wettingen)hatte sich Berthold Tutz sich Berchtold Tutz das Ernennungsdekret vom päpstlichen Stuhl erschlichen. Der Konvent hatte aber nach dem Tod Abt Heinrichs den Konventualen Johann Murer gewählt und diesen

auch vom Mutterabt Ulrich III. von Werdenberg-Sargans (1337–1358 ) von Kloster Salem bestätigen lassen. Allerdings fühlte sich Abt Berthold in Wettingen nicht glücklich und er war dort auch nicht sonderlich erfolgreich.

Als Abt Ulrich in Salem verstarb, nutzte Papst Urban VI( 1378–1389) die Gelegenheit und ernannte den in Wettingen umstrittenen Berthold II. Tutz (1358–1373 (Rücktritt) in Salem eine ruhige und unangefochtene Stellung zu verschaffen.

Die Salemer Mönche hatten ihn auch schon als Abt gewählt.

Abt Berthold hatte Theologie studiert und war vor seiner Wettinger Zeit als Abt Professor. In Salem regierte er glücklicher. Er er warb einiges an Gütern.

1369 wurde die Kapelle Beata Mariae Virginis, die keiner Pfarrkirche unterstand, von Papst Urban V. (1362–1370 ) Kloster Salem inkorporiert.

Am 5. April 1373 resignierte Abt Berthold Tuz

Sein Nachfolger wurde Abt Wilhelm Schrailk (1373-1395) Er wurde aus Kloster Raitenhaslach berufen, wo er von 1367-1373 als Nachfolger von Andreas Pfarrkircher (1364–1367) war.

Dort hat er allerdings keine Spuren hinterlassen. Es gibt keine Urkunden aus seinem Raitenhaslacher Abbatiat.

Papst Gregor . (1370-1378) bestätigte ihn am 11. Mai 1373. Er entband ihn von der Reise an die Kurie und beauftragte Die Bischöfe von Konstanz Heinrich III. von Brandis (1357 –1383 ) und Chur

Friedrich II. von Erdingen (1368–1376 ), ihm den Treueid abzunehmen. Auch in der Folge hatte der Konvent durchgesetzt, dass die von ihm gewählten Äbte vom Papst providiert wurden.

Am 19.Juli 1378 inkorporierte Papst Gregor XI. die Pfarrei Schemmerberg mit Ihren Einkünfte dem Kloster Salem. (Staiger S. 111)

Am 16.10. bestätigte König Wenzel (1376-1400) die von seinem Vater Karl erteilten Privilegien für Salem Wenzel – [RIplus] Regg. Wenzel [n. 760] und nach Staiger auch alle Rechte, Freiheiten und Privilegien des Klosters (S.111)

Am 30. Januar 1384 erteilte Papst Urban VI. (1378-1389) Abt Wilhelm und seinen Nachfolgern das Recht, die Pontifikalien zu tragen, also Inful, Ring und Stab.

1390 kaufte er von Ulrich von Hörningen (um 1400) und seiner Frau, der Schenkin von Ittendorf das Dorf Bermatingen für 7000 Pfund Heller, das sind etwa721000 €, mit Leuten,Gut,Gericht, Bann, Vogtrecht und allem was dazu gehört.

samt der Kirche mit Patronatsrecht. Mit Genehmigung von Papst Bonifaz IX. (1389-1404) inkorporierte sie der Konstanzer Bischof Burkard I. von Hewen (1387 –1398 ) 1391 dem Kloster Salem.

Abt Wilhelm verstarb am 21. Mai 1395.

Auf ihn folgte Abt Jodok I. Senner (1395–1417 (Rücktritt) . Er stammte aus einem alten Ravensburger Bürgergeschlecht.

In Salem war er Großkeller.

Am 15. Juni 1395 wurde er einstimmig zum Abt gewählt.Der Konvent zählte 100 Konventuale und etwa 80 Konversen.

Am 15. August 1401 bestätigte König Ruprecht I. 1400-1410) Kloster Salem seine Privilegien und Freiheiten. Pfalzgraf Ruprecht III. – [Regg. Pfalzgrafen 2] n. 1479.

Am 21. Juni 1403 befahl König Ruprecht den Reichsstädten Konstanz, Ulm, Esslingen, Reutlingen, Überlingen, Ravensburg, Rottweil, Biberach und Pfullendorf den Abt und Konvent des Klosters Salmansweiler von Reichs wegen zu schirmen und zu handhaben vor unrechter Gewalt.

Pfalzgraf Ruprecht III. – [Regg. Pfalzgrafen 2] n. 3014

14 11 bestieg Sigmund (1411-1419 König, dann Kaiser bis 1437) den deutschen Thron. Am 22. August 1413 bestätigte er die Urkunden Karls IV. und Wenzels für Salem. Sigmund – RI XI,1 n. 648

Abt Jodok setzte den Bau des Münsters fast bis zur Vollendung fort.

Auf Betreiben König Sigmunds wurde das Konzil in Konstanz einberufen, dass am 5. November 1414 begann.

Abt Jodok nutzte die Anwesenheit des Salzburger Erzbischofs Eberhard III, (1406-1427) auf dem Konstanzer Konzil diesen einzuladen die Weihe vorzunehmen. Sa sein Amtsvorgänger Eberhard II.Kloster Salem rund 200 Jahre vorher

in Schutz genommen hatte, sahen das wohl beide Seiten als guten Anlass an.

Die Kirchweihe fand am 23. Dezember 1414 statt. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch König Sigmund daran teilgenommen hat, den dieser übernachtete am Vorabend in Überlingen und traf am 24. Dezember auf dem Konzil ein.

Mit Salem als Vorreiter hat die gotische Baukunst ihren Weg von Straßburg an den Bodensee gefunden. Fast gleichzeitig ließ das Bistum Konstanz das dortige Münster in gotischem Stil modernisieren.

Abt Jodok resignierte am 12. Mai 1417. Die Gründe sind nicht bekannt. Er starb am 16. Januar 1420.

Auf ihn folgte Abt Petrus I. Ochsner (1417–1441 ) Er stammte aus der Familie der Ochsner in Ravensburg

Er verwaltete das Amt des Großkellers in Salem.

Er wurde am 12. Mai 1217 einstimmig zum Abt gewählt.

Dem Konstanzer Konzil wohnte er bis zum Ende bei.

Er vollendete den Bau des Salemer Münsters und schmückte ihn aus.

Papst Martin V. (1417-1431) gestattete das Fest der Kirchweih in Salem, die ja direkt vor Weihnachten stattgefunden hatte, am Sonntag vor Mariä Geburt zu feiern.

Am 4. Dezember 1433 bestätigte Kaiser Sigmund alle Privilegien von Kloster Salem und nahm es in en Schutz des Reiches. Sigmund – RI XI,2 n. 9853

Am 26. Februar 1434 erlaubte Kaiser Sigmund Kloster Salem in seinem Dorf Unterelchingen Gericht über Erbschaftsstreitigkeiten, Geldschulden und Unzucht zu halten

und das Gericht zu besetzen. Sigmund – RI XI,2 n. 10093

Am 21. März 1434 befreite Kaiser Sigmund das Kloster von allen durch Reichsgesetz vorgeschriebenen Dienstleistungen, Steuern u. Einquartierungen. Sigmund – RI XI,2 n. 10171

Abt Peter vermehrte den Ruf von Kloster Salem und auch den Wohlstand.

Er starb plötzlich am ganz plötzlich am 19. Mai 1441.

Zu seinem Nachfolger wurde Abt Georg I. Münch (1441–1458 (Rücktritt) aus Konstanz unter dem Vorsitz von Abt Conrad Holzacker (Holziker) (1409–1443Von Kloster Lützel gewählt.

gewählt . Er entstammte einer reichen Konstanzer Bürgerfamilie.

Er befolgte die Klosterregeln streng weil er seinen Mönchen einfach Vorbild sein wollte

Er errichtete 1441 eine größere Orgel im Salemer Münster, deren größte Pfeife nach Staiger (S.117)28 Fuß, das entspricht 826 Zentimeter, lang gewesen sein soll.

Im Zusammenhang mit Abt Georg steht auch die Anekdote vom Salemer Fass. Auf seine Veranlassung soll das Fass errichtet worden sein

und eine Füllmenge von rund 40 Fuder (= 60.000 l) aufgewiesen haben soll. Stets mit den besten Weinen befüllt, schöpfte man nur an hohen Festtagen aus diesem Fass und der Kellermeister trug die Kellerschlüssel stets achtsam bei sich. Als er jedoch einmal fest eingeschlafen war, stibitzte ihm ein besonders trinklustiger Mönch den Schlüssel. Nach der Abendmesse schlich der Mönch sich oft in den Weinkeller und schöpfte aus dem Fass, bis eines Abends der Kellermeister den Zapfhahn ausgetauscht hatte. Also stellte der durstige Mönch eine Leiter auf, stieg auf das Fass und öffnete die Tür des riesigen Spundlochs. Er trank gierig so viel Wein, dass ihm schwindlig wurde, er in das Fass hineinfiel und dort ertrank. Als der Kellermeister mit einer Stange den Füllstand des Fasses prüfen wollte, stieß er auf den Körper des ertrunkenen Mönchs. Der Kellermeister erzählte nichts von seinem Fund, da er befürchtete, der Wein könnte durch den Leichnam bei seinen Mitbrüdern als verunreinigt gelten. Daher zog er den ersoffenen Trunkenbold aus dem Fass und begrub ihn heimlich bei Nacht. Erst kurz vor seinem Tod gestand der Kellermeister sein Vergehen, starb aber, ehe er das heimliche Grab verraten konnte.

Zurück zu den Fakten.

Am 19. Juli 1442 bestätigte König Friedrich III. (1440.1452 König, dann bis 1493 Kaiser) auf Bitten Abt Georgs die Rechte und Privilegien von Kloster Salem und nahm Kloster und Konvent in seinen besonderen Schutz. Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 54

Am 14. August n1442 erließ er in Frankfurt die Reformation Friedrichs III, das war ein Reichslandfriede und enthielt Bestimmungen zum Fehderecht, auch über den Schutz von Geistlichen, von Kirchen.

Für Kloster Salem war das auch interessant, denn es gab ihm mehr Sicherheit in seinen Rechten und Besitzungen.

Am 17, Februar 1448 schloss Friedrich III mit Papst Nikolaus V. (1447-1455) das sogenannte Wiener Konkordat .Friedrich III. – [RI XIII] H. 13 n. 60

Es regelte vor allem die Rechte des Papstes bei der Pfründenbesetzung. Für Bistümer und exemte Klöster forderte es die päpstliche Bestätigung von Wahlen. Ferner erlaubte es dem Papst, Koadjutoren zu bestellen und Postulationen vorzunehmen.

Am 10. März 1454 gestattete Papst Nikolaus Abt Georg und seinen Nachfolgern seinen jungen Priestern die vier niederen Weihen zu erteilen. In untergebenen Klöstern durfte er die Subdiakonatswürde erteilen.

Auch durfte er entweihte Kirchen, Friedhöfe und andere Orte wieder weihen.

Im November 1455 leitete er als Vaterabt die Wahl von Johann Wagner als Abt von Wettingen.

Abt Georg resignierte 1458 und starb am 21, Februar 1479

Sein Nachfolger wurde Abt Ludwig Oschwalt (1458–1471)

Er stammte aus Überlingen. Er hatte in Paris studiert und dort mit dem Doktor abgeschlossen.

1459 stifteten Berthold von Stein und Ulrich von Schynen in Ingerkingen im Kreis Biberach eine Kaplanei. Ingerkingen gehörte zur Pfarrei Schemmerberg. Abt Ludwig genehmigte die Stiftung, behielt sich aber das Patronat und die Administration der Kaplanei-Güter vor.

Albrecht( (1453-1463) Erzherzog von Österreich schenkte Kloster Salem 1461 die Hälfte des Kirchensatzes von Griesingen, heute Alb-Donau Kreis, mit der Verpflichtung eines Jahrtages für sich und sein Haus.

Einige adlige Salemer Mönche verließen ohne Erlaubnis des Abtes das Kloster, begaben sich irgendwo hin und “führten nicht das beste Leben” (Staiger S. 121). Um die klösterliche Zucht und Ordnung aufrecht zu halten, erteilte Papst Paul II. (1464-1471)

am 4. Februar 1467 die Erlaubnis, solche plichtvergessene Mönche gefangen zu nehmen, sie ins Kloster zurückzubringenund mit verdienten Bußen zu bestrafen.

In Kloster Heggbach führte Äbtissin Elisabeth Kröhl (1454-1480) 1467 eine Konventsreform durch und führte mit nachdrücklicher Hilfe des Vaterabtes Ludwig die Klausur wieder ein.

Abt Ulrich kaufte mit Zustimmung des Konvents 1469 für 3.800 fl., das sind etwa 1.040.571,00 € das Dorf Äpfingen im Kreis Biberach.

Abt Ludwig resignierte wegen Krankheit 1471 und starb im selben Jahr.

Auf ihn folgte Abt Johannes I. Stantenat (1471–1494 )

Er stammte aus dem elsässischen Uffholtz. Erstmals ist er in der Verwaltung des Zisterzienserinnenklosters Rheintal belegt. In Lützel war Johannes Prior.1466 wurde er zum Abt erwählt, wo er allerdings nur wenige Jahre wirkte.

Er schloss gleich nach Regierungsantritt schloss er mit der Stadt Biberach wegen Umgeld, Zoll und Bürgerrecht der salemischen Gütern in Äpfingen, Baltringen, Brunnen ,und Aigendorf (heute Attenweiler Landkreis Biberach). (Staiger S. 122)

Ende des 15. Jahrhunderts versuchte Kloster Salem die Rechtsstellung der Untertanen zu verschlechtern. Dies lehnten sich dagegen auf. Eine Schiedskommission legte die Streitigkeiten bei.

Die Wissenschaft bezeichnet diese Verträge als Agrarverfassungsverträge, die Beziehungen zwischen Grundherren, in dem Fall den Klöstern und den Untertanen regelte.

Sie regelten de dinglichen und personalen Rechte und Pflichten gegenüber dem Kloster fest. Solche Verträge gab es z. B.in Salem 1473, Ochsenhausen 1502, Steingaden, Rot an der Rot , Ottobeuren und Weingarten.

Für Ochsenhausen, Weingarten und Salem hatte das die Spätfolge, dass sie im Bauernkrieg von Plünderungen weitgehend verschont blieben und nicht in Flammen aufgingen.

Am 14. August schloss Graf Eberhard VÍ. (1480-1498) von Württemberg mit Koster Salem wegen der salemischen Gütern in Württemberg, also den Pflegen Nürtingen und Esslingen

auch der Zollbefreiung von Salem für Wein und Korn. Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 135 Bü 6, 7

Salem war immer wider Gastgeber für Kaiser und Könige. So am 20. August 1485. Da kam Kaiser Friedrich III. mit 400 Pferden (Staiger S. 123) nach Salem zu Besuch.

Am 5. Mai 1486 wurde in Kloster Wettingen unter Vorsitz von Abt Johannes Johann V. Müller (1486–1521) zum Wettinger Abt gewählt.

Die Besuche zahlten sich aus. Am 26. Mai 1487 bestätigt Friedrich III. dem Kloster in drei Urkunden den Status einer Reichsabtei. Friedrich III. – [RI XIII] H. 15 n. 400 , Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 675 und Friedrich III. – [RI XIII] H. 37 n. 676

Diese Freibriefe gestatteten dem Kloster von seinen Untertanen Steuern zu erheben und säumige Zahler selbst zu bestrafen. Zusätzlich durfte Salem nun seinen Schutzvogt selbst wählen und wieder absetzen. Damit hatte Salem die volle Reichsunmittelbarkeit mit den meisten Privilegien eines Reichsstands erlangt. Das Kloster hatte jetzt die größtmögliche Autonomie erreicht.

Eine Reihe von Papstbullen im 15. und 16. Jahrhundert nahmen das Kloster ganz aus der Gewalt und dem Territorium des Bischofs von Konstanz heraus. Es war in vollem Umfang exemt und eine gefreite Abtei geworden.

Nicht nur für die politische Stellung des Klosters leistete Abt Johannes Beachtliches.

1493/94 gab er das Salemer Abtbrevier für den persönlichen Gebrauch in Auftrag. Im Nachwort nennt sich ein Scheiber Amandus Schäffler. Er Er berichtet, dass er 1493 von einem Kloster aus einem Vorort Straßburgs nach Salem flüchtete und dieses Brevier mit eigener Hand unentgeltlich als Dank für sein Asyl geschrieben habe. Johannes Stantenat, der kunstsinnige Abt, habe das bei seinem Tod unfertige Brevier mit verschiedenen geheimnisvollen Figuren und Farben an den Rändern und Initialen illuminieren und sein Nachfolger Johannes Scharpfer habe es für 200 Rheinische Gulden,

das sind etwa 54.300,00 € vollenden lassen. Der Buchschmuck wurde von einem Nürnberger Buchmaler geschaffen.

Zum Sakramentshaus im Münster hat er ebenfalls Aufträge vergeben. Die Steinfiguren am Sakramentenhaus stammen aus der Werkstatt des Hans von Savoi,Mitglied einer verwandtschaftlich mit den Parlern verbundenen Steinmetzfamilie.

Die Holzfigurensind aus der Schnitzwerkstatt des Michael Erhards(1440-1523) aus Ulm. Auch den Tabernakel mit der übergroßen Hostie hat Abt Johannes in Auftrag gegeben.

Außerdem Ließ er er viele Wirtschaftsgebäude bauen.

Auch die Johanneskapelle in Mimmenhausen, einem Teilort von Salem, ließ er erbauen.

Am Juni 1494 bestätigte Maximilian der letzte Ritter (1486-1508 König, dann bis 1519 Kaiser) die Privilegien von Kloster Salem. Maximilian I. – RI XIV,1 n. 773

Abt Johannes starb am 5. Dezember 1494.

Auf ihn folgte Abt Johannes II. Scharpfer (1494–1510 )

Er wurde am 15. Dezember 1494 im Beisein von Abt Ludwig Jäger (1471–1495 ) aus Lützel zum 19. Salemer Abt gewählt.

Er stammte aus Mimmenhausen, heute ein Ortsteil von Salem.

Von den Edlen von Obersulmetingen kaufte er 1496 mit Einwilligung des Konvents den Burgstall Schemmerberg, die Mühle und weitere Gütern für 4000 fl, das sind etwa 1.084.586,00 €.

Damit besaß Kloster Salem das ganze Dorf.

Am 7. Februar gestattete König Maximilian ein Gericht für Erbschafts-,Eigentums-,Schuldsachen und Frevel einzurichten. (Staiger S. 124) 1742 erhielt Salem die hohe Gerichtsbarkeit für Schemmerberg.

Zwischen 1498 und 1515 nahmen die Äbte Johannes und Jodokus bauliche Veränderungen am Esslinger Pfleghof vor. Über den spätromanischen und frühgotischen Baukörpern wurden zwei weitere Geschosse errichtet. Zudem wurde ein Erker an die Westseite des Turms angebaut. Auf dem Erker selbst ist die Jahreszahl 1509 eingemeißelt. Unterhalb des Erkers befinden sich vier Wappenschilde. Diese Wappenschilde zeigen die Wappen des Abtes Johannes II., des Erzbischofs Eberhards II., des Gutram von Adelsreute, als Klosterstifter und das Wappen des heiligen Bernhard von Clairvaux.

Er ließ die Marienkapelle in Kloster Salem einrichten und stattete sie reich aus. Mit dem Meimminger Maler Bernhard Strigel (um 1460-1528), der damals Hofmaler von Maximilian war, schloss er einen Vertrag ab, nach dem der Maler bis zum 16.10. 1507

den Marienaltar zu liefern hatte. Als Bezahlung waren 150 Gulden, das sind ungefähr 122.016,00 € und außerdem 5-6 Wagenladungen mit insgesamt 10.000 Liter Wein.

Eine Bezahlung mit Wein war damals nicht ungewöhnlich.

Auf der rechten Tafel ist auch Maximilian verewigt al Einer der Weisen aus dem Morgenland, eine besondere Huldigung Salems, dem reichsunmittelbaren Kloster, das nur den Kaiser als weltlichen Herrn über sich anerkannte.

Auf die Kapelle ließ er die Bibliothek bauen.

Seit 1470 besuchten die Salemer Äbte den Reichstag regelmäßig.

Der Reichstag von Worms 1495 verabschiedete 4 Reformordnungen nämlich

- Ewiger bzw. unbefristeter Landfrieden

- Ordnung über das Reichskammergericht

- Exekutionsordnung (bekannt als ‚Handhabung Friedens und Rechts‘)

- Ordnung über die auf vier Jahre befristete Erhebung des ‚gemeinen Pfennigs‘

Diese “maximilaneische Reichsreform“ ebnete den Weg zum Reichsregiment, das 1500 auf dem Reichstag von Augsburg verabschiedet wurde.

Dieses setzte sich aus dem Kaiser und 20 Vertretern der Reichsstände zusammen.

!500 und 1521 wurde dazu auch der Abt von Salem berufen.

Die Äbte Johannes II. und Judokus II. waren im Reichsregiment vertreten.

Am 4. Oktober 1510 starb Abt Johannes II.

Sein Nachfolger wurde Jodok II. Necker (1510–1529) als 20. Abt von Salem.

Er stammte aus Überlingen, hatte in Pais studiert und dort seinen Baccalaureus in Naturwissenschaften und Theologie abgeschlossen.

1503 hatte er die Lizenz zur Abhaltung von Vorlesungen über die Heilige Schrift am Collège St. Bernard erhalten.

Kurz nach seinem Regierungsantritt bestätigte Kaiser Maximilian am 10. November 1510 die Rechte und Privilegien von Salem- (Staiger S. 126)

Papst Julius II. (1503-1513) ernannte ihn zusammen mit Abt Franz von Gaisberg (1504–1529) von St. Gallen zum Konservator, Beschützer und Schirmer der Rechte, Privilegien und

Besitzungen von Kloster St. Ulrich und Afra in Kreuzlingen, einem Augustinerchorherrenstift.

1517 erneuerte Papst Leo X. (1513-1521) das Recht von Kloster Salem, zur Benediktion seines Abtes sich einen Bischof zu wählen.

Am 31 Oktober 1517 schlug Martin Luther seine Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg an, was wohl eher Legende ist, aber seine Stellung zum Ablasshandel.

Aber die Verbreitung seiner Thesen vor allem über Druck und die anschließenden Diskussionen bringen die Reformation in Gang.

Gegenüber der Reformation zeigte man in Kloster Salem keine Sympathien.

In Salem kam es zu keinem wirtschaftlichen und keinem disziplinarischen Niedergang.

Am 23. Mai 1521 bestätigte Karl V. (1520-2530 König, denn bis 1555 Kaiser) alle Privilegien und Freiheiten und nahm das Kloster in seinen Schutz.

Schon im 13.und 14. Jahrhundert gab es eine Reihe von bäuerlichen Aufständen und Widerstandsaktionen.

Die Standpunkte der Reformation ließen die dörflichen Bevölkerung die mit dem „Willen Gottes“ gerechtfertigten Ansprüche von Adel und Klerus zu hinterfragen. Für die eigene erbärmliche Lage „durch Erbteilung zerstückelte Höfe“ fanden sie keine biblische Begründung.

1524 brachen die Konflikte aus. Die erste Erhebung war im Wutachtal bei Stühlingen.

In der Reichsstadt Memmingen deren Bürgerschaft mit den Bauern sympathisierte, sammelten die drei oberschwäbischen Bauernhaufen. Im Februar/März wurden die 12 Artikel verfasst.

Das waren die Forderungen, die die Bauern gegenüber dem Schwäbischen Bund erhoben.

In Kempten wehrte sich 1523 die Untertanen gegen die Versuche des Abtes , sie weiter in die Leibeigenschaft zu drücken. Mitte Februar befand sich das ganze

Allgäu im Aufstand und bildete am 24. Februar den „Allgäuer Bund“.

Im nördlichen Oberschwaben berieten seit dem Dezember 1524 einige Bauern im Wirtshaus zu Baltringen, wie

sie ihre Beschwerden durchsetzen könnten. Anfang Februar begannen sie, um Zuzug zu werben, und Mitte des Monats war auch hier die ganze Landschaft südlich der Donau im Auf-

stand und schloß sich zum Baltringer Haufen zusammen.

Im Bodensee raum schlossen sich die Bauern zu den Seebauern zusammen Im Linzgau bildete sich ein eigener Abteilungshaufen, der Bermatinger Haufen.

Dort hatte er sein Standquartier und sein Hauptmann wurde der Oberteuringer Müller Eitelhans Ziegelmüller.

Anfang März hatten sich die Seebauern bereits mit den Allgäuern verbündet.

Die erste große Schlacht fand am 4. April 1525 bei Leipheim statt.

Am 17. April 1525 schlossen der Allgäuer Haufen und der Seehaufen unter ihrem Führer Eitelhans Ziegelmüller den Weingartner Vertrag mit Georg III. Truchsess von Waldburg (1488-1531) den Weingartner Vertrag.

Eitelhans Ziegelmüller ist zwischen 1485 und 1490 geboren . Sein Todestag steht fest, nämlich der 15. Dezember 1545.

Ziegelmüllers Aktionen richteten sich zunächst gegen Kloster Salem. Mit nur etwa 20 Personen kam der Hauptmann Ziegelmüller ins Kloster.

Alle Bediensteten mussten ihm huldigen und schwören,, das göttliche Recht zu beachten und nichts gegen den Haufen zu unternehmen.

Am 2. April 1525 forderte Ziegelmüller den Salemer Konvent auf, ihm zu huldigen Auf Rat von Abt Jodok, der sich nach Überlingen geflüchtet hatte, geschah das am 3. April.

Die Aufständischen waren auf Verpflegung aus Klostervorräten angewiesen.Die Führung hatte angeordnet, dass aus besetzten Schlössern und Klöstern nur Essen und Trinken genommen wird und nichts zerstört wird.

Im Bereich des Seehaufens ging kein Kloster in Flammen auf und keine Gebäudeschäden wurden gemeldet.

Kloster Salem erlitt im Vergleich zu den anderen Klöstern die geringsten Verluste. In Salem selbst hielten sich in Grenzen, wie er Abt selbst feststellte :”Nicht ein Heller Schaden ist uns geschehen als an Wein

und Brot° Nur im Klosterbesitz Schemmerberg überfiel der Balteinger Haufen am 26. März 1525 das Schloss und zerstörte es.

Dass Salem so glimpflich davon kam, lag zum einen an Abt Jodok, er verhielt sich taktisch klug. Er beteiligte sich nach den Aufständen auch nicht an den Verurteilungen der Bauern. Den Grund für die bäuerliche Erhebung sah er vor allem in der Reformation.

Das andere war sein Gegenspieler, Eitelhans Ziegelmüller. Er war schon vor den Aufständen Ammann des Gerichts der Landvogtei um Ailingen und behielt dieses Amt bis an sein Lebensende.

1529 und 1530 wählten ihn die Bauern im Linzgau zum Abgeordneten der „Landschaft“, der Untertanenvertretung der Landvogtei, zu österreichischen Landtagen in Innsbruck und Linz.

Gleich nach dem Bauernkrieg senkte Kloster Salem die Steuern, um weiteren Aufständen vorzubeugen. Es hatte bis dahin weit strengere Auflagen als in anderen süddeutschen Territorien .

Nach dem Bauernkrieg wirtschaftete Abt Jodokus sehr sparsam und konnte die erlittenen Schäden rasch ersetzen und auch neu Güter Erwerben.

1526 erwarb er von der –Reichsstadt Überlingen ein Haus mit Hofstatt und Stadel für 450 fl.,das sind ungefähr 372.924,00 €. Es handelte sich um angrenzende Gebäude an ein Haus wo Salem schon seit 1231 begütert war.

In den Jahren zwischen 1530 bis 1535 wurde der Hof in seiner heutigen Ansicht erbaut. Ob die alten Gebäude teilweise integriert oder abgerissen wurden, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen.

Einen Höhepunkt bedeutete sicher der Besuch von Kaiser Ferdinand (1558-1564), der dort 1563 übernachtete.

Abt Jodokus verstarb am

Auf ihn folgte Abt Amandus Schäffer (1529–1534 )

Er Stammte aus Straßburg Er war Mönch in Kloster Baumgarten und legte dort auch seine Profess ab. 1593 brannte das Koster ab und wurde völlig zerstört. Die Mönche begaben sich in benachbarte Klöster. Amandus ist wohl nach Salem gekommen.

Bei seiner Wahl war er schon alt Anwesend war der Abt von Lützel Theobald Hillweg (1495–1532), von Bebenhausen Johann von Fridingen (1493–1534 ) und Melchior Ruf von Königsbrunn (+ 1539)

Als das Erzstift Salzburg seine Salzpfannen in Hallein an an den bayrischen Herzog Ludwig X. verkaufte, verkaufte auch Abt Amandus seine Salzpfanne in Wallbrunn bei Hallein, die Salem von dem Salzburger Erzbischof Eberhard II. geschenkt bekommen hatte, an den

bayrischen Herzog.

Zwischen 1530 und 1535 ließ Abt Amandus den Salmannsweiler Hof in Überlingen neu und aus festem Stein erbauen.

Abt Amandus war ein vertrauter Freund des Ingolstädter Theologen und Professor Johannes Eck (!586- 1543) und Luthergegner.

Abt Amandus starb am 27. Juni 1534 im Salmannsweiler Hof in Überlingen. Er wurde in der Franziskanerkirche in Überlingen begraben.

Sein Nachfolger wurde Abt Johannes III. Fischer (1534–1543 )

Er stammte aus Mimmenhausen und wurde am 6. Juli 1534 zum 22. Salemer Abt gewählt.

Nach seiner Wahl ging er nach Überlingen zu den Barfüßern und hielt einen Jahrtag für seinen Vorgänger ab. Er ordnete an, dass der Salemer Hofmeister in Überlingen

immer am Jahrtag von Abt Amandus zwei Kerzen auf dessen Grab stellte.

Der Sommer 1540 war sehr heiß und bescherte einen vorzüglichen Wein. Aber die Hitze sorgte auch dafür, dass mancherorts die Pest ausbrach.

Abt Johannes III. errichtete zu deren Abwendung die Sebastiansbrüderschaft,.

In Dänemark war Johannes von Weeze 1522 nominierter Erzbischof von Lund und 1530 Bischof von Roskilde bzw. Seeland geworden. Da Dänemark

protestantisch war, musste er Dänemark verlassen. Er stand bei Kaiser Karl V. in hohem Ansehen

Bei den Friedensgesprächen von Großwardein 1538 wirkte er als persönlicher Gesandter der Kaisers Karls V

Der Friede wurde dann zwischen Ferdinand I. , Bruder Karls und damals Erzherzog von Österreich und Johann Zápolya (1526-1540) geschlossen und beendete den ungarischen Bürgerkrieg.

1538 wurde er Bischof von Konstanz und 1540 vom Papst bestätigt.

1540 übergab der Reichenauer Abt Markus von Köringen (1521-1540) Kloster Reichenau als Priorat an den Konstanzr Bischof. Dieser wurde der erste Reichenauer Kommendatarabt von Kloster Reichenau und nannte sich dann auch

Abt von Reichenau.

Der Amtskollege von Abt Johannes III Melchior von Königsbrunn informierte ihn über die möglichen Pläne von Bischof Johannes von Weeze, die Abtei Salem um ihre Selbstständigkeit zu bringen und sie zu Besitz des Bistums Konstanz zu machen.

Er wandte sich an Kaiser Karl V.. Dieser bestätigte am 1.Juli 1541 alle Privilegien und Verbriefungen von Salem.

Kloster Salem sollte bei all seinen Rechten und Herkommen verbleiben.

Außerdem wurde es vom kaiserlichen Hofgericht in Rottweil eximiert. Streitsachen sollten nur noch vom Reichskammergericht und vom Hofrat geschlichtet und entschieden werden. (Staiger S. 129 f.)

Damit konnte der Bischof das Stift nicht mehr zur Kommende machen. Er verfolgte dies auch nicht mehr weiter.

Das scheint ihn wohl viel Kraft gekostet zu haben. Er verstarb am 4. November 1543.

Auf ihn folgte Abt Johannes IV. Precht (1543–1553).

Er stammte aus Tübingen und wurde am 16. November 1543 zum 23. Abt von Salem gewählt.

Das Abbatiat wurde weniger durch die Aktivitäten des Abtes geprägt al durch Ereignisse im Reich.

Am 13. März 1545 eröffnete Papst Paul III. (1534-1549) das Konzil von Trient. Auch Abt Johannes war eingeladen.

Da er aber kränklich war schickte er einen Vertreter nach Trient.

!546 brach der Schmalkaldische Krieg aus, ein Krieg zwischen Kaiser Karl V. und dem Schmalkaldischen Bund, ein Bündnis protestantischer Landesfürsten und Städte unter der Führung von Kursachsen und Hessen.

Nach der Gefangennahme des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich (1532-1547) und des hessischen Landgrafen Philipp(1518-1567), der beiden Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes, endete der Krieg für den Kaiser erfolgreich.

Die Reichsstadt Konstanz wurde von Karl V. erst 1548 erst im Oktober militärisch unterworfen. Karl bestrafte die Stadt mir dem Verlust der Reichsfreiheit.