Pirminkloster Hornbach

Autor: Franz-Karl | Kategorie: Klöster in Rheinland-Pfalz

Das letzte Kloster das der Wanderbischof Pirmin gründete war 742 das Kloster Hornbach, an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Saarland 11 Kilometer von Zweibrücken entfernt.

Pirmin wird in den Legenden als Westgote, Iroschotte oder als von romanischer Herkunft bezeichnet. Er wurde um 690 geboren und es werden verschiedene Geburtsorte genannt.

Einmal ist Irland angegeben, was für die iro-schottische Herkunft sprechen würde, aber auch Narbonne oder Paris werden genannt.

Er wurde um 720 – möglicherweise in Meaux im im Département Seine-et-Marne zum Wanderbischof geweiht. Er wurde zur Mission nach Nordwest-Frankreich und an den Oberrhein gesandt.

Er gründete viele Klöster und noch mehr werden auf ihn zurückgeführt. Sichere Pirmingründungen sind Kloster Mittelzell auf der Reichenau, Pfäfers in der Schweiz, Murbach im Elsass,

möglicherweise Amorbach im Odenwald und als letztes eben Kloster Hornbach.

Nach der Gründung von Kloster Murbach 727 kam Pirmin um 740 nach Gamundias am Zusammenfluß von Saar und Blies. Der Ortsname Gemünd (Gamundias) deutet darauf hin, denn Gemünd heißt nichts anderes als confluens.

Dort gab es zunächst eine keltische, später römische Besiedlung, was zahlreiche Münzfunde aus der Römerzeit belegen.

Auch ein Bergheiligtum war auf dem Gelände, auf dem später das Kloster gebaut wurde.

In Hornbach stiftete Graf Warnharius (um 760/65- 814) aus dem Geschlecht der Widonen, einer fränkischen Adelsippe und Vorfahren der Salier. das Kloster Hornbach. Warnharius war der Stammvater der Salier.

Warnharius war Mitbesitzer von Hornbach.

Die Schenkungsurkunde erscheint in den Regesten des ehemaligen Bendiktinerklosters Hornbach, abgedruckt in Miteilungen des Historischen Vereins der Pfalz Bd. 27 Speyer 1904 ab V, als Urkunde 1.

Sie ist ausgestellt vor 737. Warnharius übergibt hier seinen Ort Gamundias mit allem Zubehör an Bischof Pirmin und stellt den Platz unter den Schutz von Majordomus (Hausmeier)Karl (Martell)(zwischen 688 und 691-741) und seiner Nachfolger.

Gleich in der nächsten Urkunde vor 741 befreite Karl Pirmin und seine Mönche von der Gewalt jede Bischofs und verlieh ihnen Immunität und das Recht auf freie Abtswahl. Urkunde 2( beide in Regesten S. 1)

Der Bischof von Metz Sigibald (etwa 716-741) unterschrieb auf der Stiftungsurkunde und bestätigte das Kloster. Die Abtei Hornbach gehörte zum Bistum Metz.

Pirmin war der erste Abt von Kloster Hornbach. Er nahm dort seinen Sitz, reiste aber in der Umgebung herum, um die Menschen dort zu christianisieren.

Er reiste auch in andere Klöster, um diese zu reformieren. So war er auch in Kloster Weissenburg.

Warnharius beschenkte Hornbach reichlich, so in den Vogesen. In der Nähe von Hornbach wurde ein Klosterhof betrieben mit dem Namen Pirminiseusna, aus dem sich die Stadt Pirmasens entwickelte.

Als Eigenkloster der Salier hatte Kloster Hornbach weitreichende Privilegien.

Pirmin starb am 3. November 753 und wurde in Kloster Hornbach bestattet.

Nachfolger von Pirmin war Jakob, der zugleich Bischof von Trul war (Kalender für katholische Christen, Sulzbach 1893, S. 65). Er nahm auch an der Synode von Attigny 765 teil. Dort ging es um Gebetsverbrüderungen.

Abt Jakob unterschrieb hier als Jacobus Episcopus de monasterio Gamundias.

Schon in einer Handschrift Ende des 8. Jahrhunderts wurde Pirmin als Heiliger bezeichnet. Abt Wyrund, Pirmins 3. Nachfolger, ließ 814 Pirmins Gebeine erheben und in der von ihm neu erbauten Kirche bestatten. 827 wurde Pirmin erstmals als deren Titelheiliger genannt.

Bald entwickelte sich eine Wallfahrt.

Die Nonne Attala (auch Adela) war Tochter des Bodolus, Enkel des Herzogs Etticho(ab 673) im Elsass war im Elsass begütert und sie schenkte 754 dem Kloster Hornbach ihre Dörfer Wasselnheim und Esphenweiler

mit Land, Zehnten, Häusern, Leibeigenen , Wäldern, Weiden und Wiesen.

Adela ist wohl identisch mit der Äbtissin Adala von Eschau.

Nachfolger von Abt Jakob wurde Abt Amalrad. Die Regesten( S 2) nennen allerdings noch eine Abt Doto in der Urkunde 5 zwischen 762 und 786

Unter ihm erhielt Kloster Hornbach im Jahre 796 von den Grafen Warnharius II. und Wido, den Enkel von Warnharius reiche Schenkungen im Bliesgau und zwar die Dörfer Mimbach,heute ein Stadtteil von Blieskastel, Ransbach,später Bliesransbach, heute in Kleinbittersdorf aufgegangen, Diedelfingen be heute Wüstung im Saarland und Wallershofen mit allem Zubehör und Rechten geschenkt.

Auf Abt Amalrad folgte Abt Wyrund.

Unter Abt Wyrund zeigten sich einige Bedränger. Deshalb wandte sich der Abt ab an Kaiser Ludwig den Frommen (813-840). Dieser hatte schon 814 zwei Urkunden für Kloster Gamundias oder Hornbach ausgestellt. In der einen

Ludwig der Fromme – RI I n. 534 bestätigte er auf Grund der vorgelegten Urkunden seines Großvaters Pippin und Vaters Karl auf Bitten von Abt Wyrund den rechtmässigen und von Abgaben freien Besitz des Klosters.

In der nächsten Urkunde vom 1. September 814 Ludwig der Fromme – RI I n. 533 bestätigte er dem Kloster Zollfreiheit zu Wasser und zu Lande, wobei er sich ebenfalls auf die vorgelegten Urkunden von Pippin und Karl bezog.

Am 7. August 819 restituierte Ludwig der Fromme dem Kloster widerrechtlich entrissenen Besitz und das war wohl die Reaktion auf Abt Wyrunds Eingabe. Ludwig der Fromme – RI I n. 699

Auch eine Klage gegen einen Steuerbeamten des Kaisers Nantcar hatte Erfolg und der Kaiser restituierte den Klosterbesitz. mit der Urkunde vom 8. Januar 823. Ludwig der Fromme – RI I n. 770.

Interessant sind die drei Urkunden, die Lothar I.(823-850) in Mainz für Kloster Hornbach ausstellte. Laut Text hatte Abt Wyrund die Urkunden erbeten, aber eigentlicher Empfänger war Lambert von Nantes (+ 836/37).Sie wurden alle in Mainz

ausgestellt. Lothar I – RI I n. 1039 vom 18. Dezember 833 bestätigte die Abgabenfreiheit von Kloster Hornbach. Die am selben Tag ausgestellte Urkunde Lothar I – RI I n. 1040 ist auch wie die letzte Urkunde auch vom 18.03. wortgleich mit den Urkunden Ludwigs des Frommen.

Der Empfänger war Graf Lambert, Eigenkirchenherr von Kloster Hornbach. Lambert hatte schon 818 an einem Feldzug Ludwigs des Frommen teilgenommen. Beim Aufstand Lothars I. 833 gegen seinen Vater stellte sich Lambert auf die Seite Lothars und wurde zu seinem treuen Gefolgsmann.

Aus Sicht Lothars konnte Kloster Hornbach durchaus ein Gegengewicht zu Kloster Weissenburg und damit ein Gegengewicht zu seinem Bruder Ludwig dem Deutschen (nannte sich ab 833 König im östlichen Frankenreich) bilden.

Beide Klöster hatten Besitz im Elsass und Weissenburg hatte großen Einfluss im Elsass. 833 setzte Ludwig den Weissenburger Abt Grimald als Kanzler ein.

Ludwig der Fromme hatte 833 zunächst abgedankt. Es war durchaus üblich, bei Herrschaftschaftswechsel neue Bestätigungen auszustellen und so das Verhältnis zwischen Herrschenden und Privilegierten zu erneuern und zu festigen.

827 erhielt das Kloster von einem Adelbert In Dittelsheim und Heßloch, damals Hesinloh im Wormsgau einen Freihof.

826 schenkte Wilgarda, die Enkelin der Mitstifterin von Kloster Hornbach das Dorf Wilgartswiesen mit Kirche, Gütern und einem großen Waldbezirk.

Wohl durch die Bemühungen von Abt Wyrund kamen die Reliquien des Märtyrers und Papstes (236) Fabian nach Hornbach.

In unmittelbarer Nähe zum Kloster wurde das Fabianstift eingerichtet. Der kleine, einschiffige, kreuzförmige Bau stammt im Wesentlichen aus dem 12.Jh. Errichtet hat man den romanischen Memorialbau für den Märtyrerpapst Fabian.

In dem Stift lebten 12 Chorherren, die der Abt von Hornbach ernannte. Der Stiftsvorstand oder Dechant war immer der Älteste des Konvents.

Beim Stift wurde auch eine Schule errichtet, angeblich auf Anregung von Bonifazius, die eine wichtige Ausbildungsstätte im Bliesgau wurde.

Um 850 wurde karolingischen Basilika mit drei Apsiden im Osten und einer Westapsis erbaut.

865 erscheint ein Abt Richard in einer Urkunde von Lothar II. (855-869). Der Abt erhält den Pechzehnten in Rimlingen. Lothar II – RI I n. 1307

Nach Kalender für katholische Christen S. 66 ordnete Graf Werner V. ( um 899-+935) 887 die äußeren Verhältnisse von Kloster Hornbach.In einem besonderen Statut, das er von Rom erhielt und dass er sich von Karls dem Dicken (885-887)

in Ingelheim bestätigen ließ. Zeitlich passt das allerdings nicht ganz, denn laut den Stammtafeln ist

Werner erst um 899 geboren. Über seine Lebensdaten und verwandtschaftlichen Beziehungen gehen die Annahmen allerdings weit auseinander. Von seiner Funktion her würde es auch passen, denn er war Vogt von Kloster Hornbach

Werner V. ist der erste historisch fassbare Salier.

Nach diesem Statut sollte der jeweils Älteste in der Familie Werners die herrschaftlichen Rechte über Grund und Boden des Klosters besitzen.

Der Abt des Kloster sollte über die Untergebenen des Klosters im ganzen Bliesgau das Aufsichts-Straf-und Begnadigungsrecht ausüben und darin von keinem Bischof oder Vogt beeinträchtigt werden.

Die Staturen sind in der in Ingelheim am 13. Mai 887 ausgestellten Urkunde abgedruckt (Regesten 20, S. 8)

Am 8. Juni 90 erscheint ein Abt Walaho in den Urkunden Ludwigs IV. das Kind (900-911) Ludwig IV (das Kind) – RI I n. 1989 . Es geht um eine Schenkung von zwei Hufen in Brunheim nordwestlich von Speyer, heute Bornheim.

(Regesten 23, S. 9)

Laut Kalender für katholische Christen war Walaho ein Sprößling aus der Familie des Stifters. Er hatte als Weltlicher das Amt des Abtes inne.

Abt Theotwin erhielt am 2. Februar 960 eine Schenkung von einem Mann namens Diuring. (Regesten 24, S. 10)

In einer weiteren Urkunde vom 8.10. 900 Adalpero 887-909 – RIplus Regg. B Augsburg 1 n. 73 erhält ein Mönch namens Wenilo aus Kloster Hornbach zwei Hufen geschenkt, die nach seinem Tod an das Kloster fallen sollen.

In der ersten Urkunde von Otto dem Großen (935-ab 962 Kaiser-973) bestätigt dieser noch als König dem Abt Rodwig die Privilegien, die die Könige Lothar und Karl erteilt hatten. Otto I. – RI II,1 n. 181 vom 18. Januar 950.

Als Kaiser schenkt Otto I. Kloster Hornbach den Fleischmarkt in Urbach bei Kaysersberg heute Fréland mit allen Erträgnissen. Otto I. – RI II,1 n. 558 vom 1. Dezember 972. Als Abt ist Adalbert genannt.

Schon um 850 unterstand das Stift Zell bei Worms dem Kloster Hornbach. Dort besass es auch mehrere Eigenkirchen und Liegenschaften. Der in der Urkunde genannte Abt Adalbert wandelte die in Zell bestehende Klerikergemeinschaft

975 in ein Kollegiatsstift um, das Kloster Hornbach unterstellt war. Er erneuerte das wegen Alter zerstörte Kloster.

Mit Erlaubnis des Mainzer Erzbischofs Ruprecht (970-975) ließ er den Leib des Heiligen Philipp suchen und fand ihn.(Regesten 26 S.11) Philipp von Zell war einer der frühen Glaubensboten in der Pfalz. Nach seinem Tod wurde Zell Kloster Hornbach unterstellt.

Um 850 wurden Philipps Gebeine erhoben und die Salvatorkirche errichtet, wo bald eine Wallfahrt entstand. Bei den Ungarneinfällen im 10. Jahrhundert wurde die Kirche verwüstet.

Auf Befehl Otto von Worms (um 948- 1004) Sohn des Saliers Konrad des Roten (um 922-955) wurde die Kirche wieder errichtet. Darauf bezieht sich wohl auch die in der Urkunde genannte Suche nach dem Leichnam Philipps.

953 Das Hornbacher Sakramentar ist ein bedeutendes Werk ottonischer Buchmalerei. Es ist vor 983 auf der Reichenau für die Benediktinerabtei Hornbach (Pfalz) geschaffen worden. Nach ihrem Schreiber wird die Handschrift auch Eburnant-Codex genannt.

Ottos Sohn, Otto II. (973-983) schenkte Kloster Hornbach sechs Hufen in Quirnbach mit allem Zubehör und dem Recht auf Schweinemast sowie die Holznutzung im dort gelegenen königlichen Forst. Otto II. – RI II,2 n. 842

Die Schenkung geschah auf Intervention des Herzogs Otto von Kärnten (+1004), der Graf im Speyergau war.

Otto III. bestätigte im Mai 993 die Urkunden seines Vaters und Großvaters. Außerdem bestätigte er die Immunität des Klosters. Otto III. – RI II,3 n. 1092.

1008 stirbt Abt Garoman von Kloster Hornbach (Regesten 29, S. 12)

1009 bat Abt Willemann von Hornbach Heinrich II. (1004-1014, dann Kaiser –1024) für sein Kloster um Schutz, als dieser gegen Bischof Dietrich von Metz (1005-1047) zog. Der Bischof sagte sich vom König los, worauf dieser gegen ihn zog.

Es kam zu einem neunjährigen harten Krieg, der die ganze Moselgegend schwer in Mitleidenschaft nahm. Die Bitte um Schutz war wohl eine durchaus begründete Furcht vor Schäden für Kloster Hornbach. (Regesten 30, S. 12)

Erst unter Kaiser Heinrich IV. (1056-1105) sind wieder Urkunden und Nennungen von Äbten für Kloster Hornbach überliefert. Am. 1. Januar 1072 stellt Heinrich folgende Urkunde aus:

“Heinrich bestätigt dem Kloster Hornbach auf Bitten Abt Winithers das eingerückte (angebliche) Privileg Kaiser Karls (Karl Martells ?), mittels dessen dieser das von Pirmin gegründete Kloster von bischöflicher Gewalt befreite, indem er demselben Immunität und das Recht der freien Abtswahl verlieh, behält sich die Vogtei auf Lebenszeit vor und bestimmt, daß kein Archidiakon oder Vogt mit Ausnahme des salischen Geschlechtsältesten dort Gericht halten dürfe, es sei denn auf Geheiß des Abtes” Heinrich IV. – RI III,2,3 n. 592

Das ist die erste urkundliche Erwähnung Abt Winithers. Er stammte aus der Familie der Saargaugrafen. 1077 wird er auch in Kloster Lorch zum Abt gewählt. 1088 wurde er Gegenbischof von Bischof von Bischof Adalbert II. (1070-1107). Dieser war ein entschiedener Anhänger

von Papst Gregor VII. (1073-1085)Zunächst hatte er ein gutes Verhältnis zu Kaiser Heinrich, gehörte aber bald der Fürstenopposition an. Er wurde aus Worms vertrieben und konnte erst nach der Entmachtung Heinrichs nach Worms zurückkehren.

Man kann annehmen,dass der Kaiser großen Anteil daran hatte, dass Abt Winither auf den Wormser Bischofstuhl kam.

1072 kommt Kaiser Heinrich zu Besuch nach Hornbach. Da das ja ein kaisertreues Kloster war, war es für ihn sicher wichtig, diese Kontakte zu pflegen.

Im 11. Jahrhundert entstand eine monumentale, 72 Meter in der Länge messende Pfeilerbasilika, die neben den zwei Apsiden fünf Türme und einen Westbau aufwies.

1087 schenkte Heinrich IV. auf Bitten seiner Gemahlin Bertha (12051-1087) und seines Sohnes Konrad (deutscher König von 1087-1098) Kloster Hornbach der Kirche von Speyer. Das geschah auf Bitten von Bischof Rüdiger Huzmann (1074-1090)

Heinrich IV. – RI III,2,3 n. 1225

Bischof Rüdiger war in Speyer von Heinrich IV. als Bischof eingesetzt worden und sein Parteigänger. Wegen seiner königstreuen Aktivitäten war er zweimal von Papst Gregor gebannt worden.

Bischof Rüdigers Königstreue wurden weiter belohnt. Im Januar 1086 bekam ere von Heinrich IV. ein Gut in der “Villa Lutera) (Lauterburg?, Kaiserslautern ?) geschenkt. Heinrich IV. – RI III,2,3 n. 1225

Kloster Hornbach schenkte Heinrich der Kirche von Speyer im August 1087 noch einmal, dieses Mal mit leicht geänderter Maßgabe.

“die im Bliesgau in der Grafschaft Gottfrieds gelegene Abtei Hornbach (abbaciam . . . Hornbach in pago Blisengowe in comitatu Godefridi) nebst allem Zubehör und allen Einkünften zu freiem Eigen mit der Maßgabe, daß dieselbe nicht unter die ritterlichen Lehnsträger der Speyerer Kirche aufgeteilt werden soll.” Heinrich IV. – RI III,2,3 n. 1263

Eine letzte Urkunde stellte Heinrich im Jahr seiner Abdankung am 15. Februar 1105 aus. Heinrich IV. – RI III,2,3 n. 1509. Er bestätigte der Kirche von Speyer den Besitz von Kloster Hornbach.

Bischof war zu der Zeit Johannes (1090-1104). Er stammte aus der Familie der Grafen von Zeisolf-Wolfram, die eng mit den Saliern verbunden war. Er war 1090 von Heinrich als Bischof von Speyer eingesetzt worden.

Mit der Urkunde schenkte Heinrich dem Bischof auch die vogteilichen Rechte von Hornbach.” Angesichts der in der Vergangenheit aufgekommenen Streitigkeiten in Wiederholung der Rechtsverleihungen seiner Vorgänger die Vogtei über dieselbe und bestimmt hinsichtlich der Rechte des Vogtes, daß derselbe die Vogtei vom Bischof von Speyer erhält, über das zur Vogtei gehörende Lehen hinaus keine Ansprüche auf die Abtei Hornbach geltend macht und dem Abt oder dessen Beauftragten (villicus) die Entscheidung über Streitigkeiten vorbehalten bleibt “

Es folgten zwei Äbte nämlich Albert und Ernst.Beide kümmerten sich um das Stift Zell bei Worms.Abt Albert gründete nach Michael Frey, Versuch einer geographisch, historisch,statistischen Beschreibung des bayrischen Rheinkreises, Speyer 1837, S. 221 in Zell eine von

Kloster Hornbach abhängige Propstei indem er den vorhanden Besitz um den Zehnten der Kirche von Harrheim und eine Mühle erweiterte. Außerdem sorgte er dafür, dass in Zell eine neue Kirche gebaut wurde. (Kalender für katholische Christen S.66)

Sein Nachfolger Abt Ernst gab der Propstei den Kirchensatz von Bubenheim samt Zehnten und noch einen Zoll in Zell

Im Oktober 1119 verlieh Kaiser Heinrich V. (1106-1125) bei einem Besuch von Kloster Hornbach dem Kloster das Münzrecht. Heinrich V. – [RIplus] Regg. Heinrich V. n. 221 . Das Kloster übte dieses Recht bis etwa 1230 aus.

In der Urkunde nicht die in RI sondern Regesten 36 S. 14 steht “Heinrich verleiht das Recht mir dem Bildnis des Abtes zu schlagen. Als Abt ist Hilderich genannt.

1141 gründete Graf Friedrich L. von Saarwerden (*um 1110-+etwa 1131) das Kloster Wörschweiler, heute Ortsteil von Homburg/Saar. Es wurde von Mönchen aus Kloster Hornbach unter einem Prior besiedelt.

Das Kloster wurde aber schon 1171 von dem Zisterzienserkloster Villers-Bettnach in Lothringen übernommen und diesem als Tochterkloster unterstellt

Abt Ludolf folgte auf Ernst. Er schenkte das Dorf Rohrbach mit Kirche und allen Zugehörigkeiten der Propstei Zell. Es ist nicht ganz klar um welches Rohrbach es sich handelt. Frey plädiert für Rohrbach-Wartemberg, weil dieses im 13. Jahrhundert Kloster Hornbach gehörte und die Kirche

bis zur französische Revolution unter Kurpfälzer Schutz stand und wie die Propstei Zell zur Diözese Speyer gehörte.Es könnte sich aber auch um den Rohrbacher Hof in der Gemarkung Friesenheim handeln.

Der Mainzer Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken (1138-1141) bestätigte 1135 die Schenkung.(Regesten 37, S. 15) In den Regesten erscheint Abt Ludolf noch in zwei weiteren Urkunden 38 und 39

Am 20 Mai 1139 erschien Abt Ludolf noch als Zeuge in er Urkunde von Konrad III.(1138-1152) einer Schenkung an Kloster Frankenthal. Konrad III. – RI IV,1,2 n. 130

Sein Nachfolger war Abt Gregor. 1155 tritt er in einer Urkunde für Zisterzienserkloster Stürzelbronn auf. (Regesten 40, S. 15)

1163 übergab Abt Gregor dem Zisterzienserkloster Eußerthal 4 Hofstätten. Außerdem gestattete er dem Kloster ohne Zehnten zu verlangen, den Wald zu roden, dort Häuser erstellen und das Land urbar zu machen. Auch gestattete er dem Kloster,

seine Herden überall weiden zu lassen. (Regesten 41 S. 16). Da Eußerthal da noch ein sehr junges Kloster war,dDie Gründung war erst 1148 erfolgt, kann man das vielleicht als Entwicklungshilfe sehen.

Im 12. Jahrhundert wurde der Bau erneuert.

Am 11.November 1167 bestätigte Papst Paschalis III (1164-1168) Abt Gregor das Patronat über die Kirche von Wazzelnheim, heute das elsässische Wasselone. Der Trierer Erzbischof Hillin von Falmagne (1152-1169) hatte als Schiedsrichter den Streit

darüber mit dem Straßburger Bischof zugunsten von Kloster Hornbach entschieden. (Regesten 42 S.16)

Papst Paschalis III. war von der kaiserlichen Partei 1164 als Gegenpapst zu Papst Alexander II. (1159-1181) gewählt worden.

Die klösterliche Zucht scheint etwas in Verfall geraten zu sein, weshalb die Ordensoberen aus Kloster Hirsau 12 Mönche nach Hornbach beriefen. Sie erschienen dort um 1179. Einer von ihnen,

Konrad, wurde zum Abt von Hornbach bestimmt.(Kalender für katholische Christen S. 67). Er tritt als Zeuge in Urkunden auf (44), siegelt eine Urkunde für Kloster Wörschweiler (45),

schenkt das Klostergut in Rohrbach dem Abt Godefried von Wadgassen (1171–1201,) (46) und einigt sich mit Abt Albert von Kloster Eußerthal wegen eines Zehnten. (47)

(alle Urkunden in Regesten S. 17 f.)

Nach dem Kalender für Katholische Christen folgte Abt Hilderich aus Abt Konrad. In seiner Zeit besuchte Kaiser Hinrich VI. (1191-1197)Kloster Hornbach. Bei seiner Anwesenheit verlieh er dem Kloster auch das Münzrecht, wobei das wohl nur ein Bestätigung war,

denn Kaiser Heinrich V. hatte dieses Recht ja schon 1119 verliehen.

Nachfolger Hilderichs war Abt Adelo. Von beiden Äbten sind keine Urkunden überliefert. In der Zeit war der Medelsheimer Zehntstreit.

Nun wurde Werner Abt von Hornbach. Er überließ Graf Heinrich I. von Zweibrücken (+1228) im Tausch gegen einen Hof in Käshofen heute Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gegen 4 Berge, damit der Graf darauf Burgen errichten konnte.

(Regesten 48, S. 18)

Graf Heinrich I. von Zweibrücken erbte die Vogtei über Kloster Zweibrücken.

Sein Nachfolger wurde Wolfram, der seit 1195 Abt in Kloster Weissenburg war. 1211 wurde er auch Abt von Hornbach. Er verwaltete beide Ämter in Personalunion.In Hornbach legte er sein Amt 1219 nieder, blieb aber Abt in Weissenburg bis 1224.

1211 verkaufte Wolfram eine Hof in Freisdorfin Elsass-Lothringen , was Bischof Bertram von Metz(1180-1212) bestätigte. (Regesten 51, 52 S. 20)

Wolfram folgte dem Kreuzzugsaufruf von Papst Innozenz III. und legte das Kreuzzugsgelübde ab.Mit Hilfe des Abtes Heinrich von Kloster Eußerthal konnte er sich aber von dem Gelübde wieder lösen. Kloster Eußerthal erhielt dafür

eine jährliche Gilt von 15 Unzen. (Regesten 55, S. 21)

Abt Gottfried von Hornbach tritt erstmals1219 als Zeuge in einer Urkunde Friedrichs II. (1212-1250) für Kloster Otterberg auf Friedrich II. – RI V,1,1 n. 1038. Es geht um die Rechte von Kloster Otterberg in Erlenbach.

Er regierte wohl nur kurz.

Sein Nachfolger war Siegfried I. Bischof Konrad von Scharfenberg (1212-124) Bischof von Metz und Speyer beurkundete Abt Siegfried und all seinen Nachfolgern, das der jeweilige Abt von Hornbach

sich innerhalb der Stadt der Macht eines Archidiakons erfreut. ( Regesten 57, S. 21). Der Archidiakon hatte im zugewiesen Amtsbezirk die Funktion eines Stellvertreters eines residierenden Bischofs. (Regesten 57 S. 21)

Anfang des 13. Jahrhunderts geriet Kloster Hornbach in Vermögensverfall. Um Abhilfe zu schaffen inkorporierte Bischof Konrad dem Klosterunter Vorbehalt der päpstlichen Zustimmung die Pfarrei Godramstein. (Regesten 58 S. 21)

1221 war Eberhard Abt von Kloster Hornbach. Er wurde aus dem Kloster St. Matthias als Abt in Hornbach berufen. Er beklagte,, dass die Abtei durch die Härte ihrer Schirmvögte, sie Sorglosigkeit der Äbte und die Ungebundenheit der Mönche gefährdet sei.

(Kalender für katholische Christen S.68

Das Domkapitel von Speyer stimmte der Inkorporation von Godramstein zu (Regesten 60) und Papst Honorius III. (1216-1227) bestätigte die Inkorporation am 7. Juni 1222. (Regesten 61 S.22)

In Godramstein wurde dann eine Propstei mit einigen Mönchen eingerichtet.

Am 16. Mai 1225 inkorporierte der Bischof von Metz Johann I. von Apremont (1224 – 1238)Kloster Hornbach die unter seinem Patronat stehende Kirche von Pirmasens. Die Einkünfte sollten für die

Errichtung und den Unterhalt eines Siechenhauses für kranke Brüder in Hornbach verwendet. Denn Abt Eberhard hatte weder Zellen für kranke Mönche noch ein Siechenhaus vorgefunden, als er von Trier

nach Hornbach berufen worden ist. Das Domkapitel von Metz stimmte der Inkorporation zu und Abt Eberhard bestätigte den Beschluss seine Konvents, die Einkünfte von Pirmasens für ein Siechenhaus in Hornbach

zu verwenden. (Regesten 64-66 S. 23)

Auch um das Stift Zell kümmerte sich Abt Eberhard. Am 7.Juli 1230 gaben Abt Eberhard und der Konvent von Hornbach auf Bitten der Kanoniker des Stiftes Zell diesem Statuten. (Regesten 69. S. 24)

Nachfolger von Abt Eberhard wurde Abt Rudolf. Er schloss mit dem Zweibrückener Grafen Heinrich II. (1237-1282) einen Vertrag, der die Vogteirechte zwischen Grafen und Klöster regelte.

Den Vertrag beurkundete der Trierer Erzbischof Theoderich von Wied (1212 bis 1242 ) sowie der Metzer Bischof Johann I. von Apremont (1224 –1238) und der Speyrer Bischof Konrad V. von Eberstein (1237 –1245 )

Die bisherigen Schultheissen von Hornbach wurden abgelöst. Der Abt konnte nun einen Schultheissen bestimmen und zwar einen einfachen Bauern, der in der Vogtei des Grafen sitzen sollte.

Das Kloster zahlte dem Grafen dafür 48 Taler, um dieses Amt dem bisherigen Inhaber abzukaufen. Der Graf gab noch 12 Taler dazu, erhielt dafür den Zoll in Zweibrücken. Die Gerichtsgelder von Horrnbach wurden zwischen Graf und Kloster geteilt.

Der Graf versprach, von den Gütern und Leuten des Pirminius, über die er die Vogtei besitzt, nichts zum Nachteil des Klosters zu versetzen oder zu verkaufen.

Zur Sicherstellung dieses Vertrages sollte der jeweilige Abt, der Graf und seine Nachfolger, jeder Vogt des Grafen und der Schultheiss diesen Vertrag beschwöre. (Regesten 73, S. 25 f)

Schon 1241 erscheint ein Abt Arnold. Am 27.April 1241 vertrug er sich mit Werner IV. von Bolanden (1192-1258) über Buteil und Besthauptsrechte in Froschau. (Regesten 76, S. 26) Buteil ist ein vom Grundherrn beanspruchter Teil des Nachlasses eines Verstorbenen

und Besthaupt ist das beste Stück Vieh. Die Einkünfte sollten in Anwesenheit beider Meier gleichmäßig verteilt werden. Werner von Bolanden hatte dort die Vogtei und Kloster Hornbach besaß eine Grundherrschaft in Froschau.

Im März 1242 bestätigten und erneuerten Abt und Konvent von Hornbach dem Stift Zell die Schenkung Der Kirche und und des zugehörigen Zehnten in Biedesheim (busenzem).(Regesten 77 S.27)

Am 23. März 1243 bestätigte Abt Arnold, dass die Einkünfte der Kirchen von Pirmasens und Godramstein zum Nutzen der Brüder zu verwenden sei.(Regesten 79, S.28)

Auf Arnold folgten die Äbte Theoderich und Johannes I. Die Zeiten des Amtsantritts und Ableben sind nicht bekannt. Theoderich ließ sich von dem Mainzer Erzbischof Siegfried III. von Eppstein (1230 –1249 )

die Rechte von Kloster Hornbach über Stift Zell bestätigen. (Regesten 81, S, 28)

1258 war Hugo Abt von Kloster Hornbach

Es gab gleich Probleme mit dem Grafen Heinrich II. (1237-1282) von Zweibrücken. Er hatte im unteren Teil von Gamundias auf Klostergrund ein Mühle gebaut.

Man einigte sich im September 1258 so, dass Graf Heinrich jährlich am Pirminstag einen Malter Frucht ans Kloster lieferte. Das Malter war ein Getreidehohlmaß, von Region zu Region sehr verschieden, so zwischen 130 und 167 Liter.

(Regesten 87, S. 30) lieferte.

Im Dezember 1261 regelte Abt Hugo in einem Vertrag mit der Gemeinde Godramstein, dass die Gemeinde das Kirchendach decken lässt. Da Godramstein von Stift Zell betreut wurde, traf das natürlich auch das Stift Zell

Wegen der Entfernung zur Mutterkirche Godramstein, wurde die eingepfarrte Gemeinde Damheim (heute Dammheim) auf Veranlassung von Abt Hugo von einem eigenen Pfarrer versorgt. (Regesten 92, S. 31)

Am 28. Mai1266 bestätigte Papst IV. (1265-1268) dem Stift Zell die ihm von geistlichen und weltlichen Fürsten bewilligten Freiheiten. (Regesten 93 S. 31).

Im September 1271 verkaufte Ritter Eberhard, Vogt in Osthofen sein am Hornbacher Klosterhofe haftendes Lehen wieder an Kloster Hornbach zurück. (Regesten 102, S. 34)

Hornbach hatte in Osthofen einen Klosterhof und ist seit 1153 als Besitzer von Fronhöfen urkundlich belegt. Aber das Kloster hatte wohl schon früher Besitz in Osthofen. Gemeinsam mit dem Liebfrauenstift in Mainz hatte es die Gerichtshoheit

in Osthofen.Ab 1401 begann das Kloster seinen besitz in Osthofen zu verkaufen. 1435 gelangte so der Klosterhof mit seinen Leuten und Kirchensatz in Osthofen in den Besitz des Pfalzgrafen Ludwig III (1401-1436).

Am 9. Juni 1275 bestätigte Papst Gregor X. (1271-1276) den jetzigen und künftigen Besitz von Kloster Hornbach. Er nahm es in päpstlichen Schutz. Außerdem willigte er in die vom Bischof von Worms

vollzogene Inkorporation der Pfarrei Osthofen ein. (Regesten 111, S. 36)

Abt Hugo verlieh mit Zustimmung seines Konventes die Pfarreien Froschau und Mauwenheim an Stift Zell. (Regesten 114 und 115, S. 37)

Ab 1279 urkundete Abt Isenhard für Kloster Hornbach

Am 13. Februar 1279 bestätigte ihm auf seine Bitte Papst Nikolaus III. (1277-1280) die von Päpsten, Kaisern und Fürsten verliehenen Freiheiten. (Regesten 121, S. 38)

Im Januar 1280 bezeugten der Dechant und der Konvent Zell an, dass der Abt von Hornbach ihr Oberherr sei und alle erledigten Ämter und Pfründen besetzen dürfe,

dass sie ihm zu Gehorsam verpflichtet seien und dass bei Übertretungen der Dechant sich nur an ihn und an keinen anderen Richter wenden dürfe.

In einer weiteren Urkunde wurde das Versprechen gegeben an Abt Isenhard und seine Nachfolger jährlich 40 Malter Korn nach Worms zu liefern. (Regesten 123,124, S. 39)

Am 10.März 1287 erklärte König Rudolf (1273-1291), dass er die Stadt Godramstein gleich anderen Reichsstädten gefreit habe, dass daraus aber Konvent und Abt von Hornbach kein

Nachteil erwachsen solle.Aber auf Fälle (Besthaupt) und Buteil von den dortigen Einwohnern sollen sie verzichten. (Rudolf – RI VI,1 n. 2061)

Nachfolger wurde laut Kalender für katholische Christen S.69) Abt Sigelo, der nur einmal namentlich in einer Urkunde für Kloster Wörschweiler als Mitsiegler am 18. Oktober 1298 erscheint.

(Regesten 156, S. 46) Allerdings gibt es in den Regesten am 23.Dezember 1295 eine Urkunde (Regesten 147, S. 46), in der ein Abt Siegfried von Hornbach den Mönch Johannes von Zweibrücken,

Kellerer in Hornbach beauftragt, vor dem Archidiakon von Straßburg Johanes von Flörchingen,dass das Patronatsrecht über die Kirche von Wasselnheim alternierend der Domkirche in Straßburg

und dem Kloster Hornbach zustehe.

Am 6. September 1303 nimmt Abt Johannes II. vom Bistum Worms eine beim Hornbacher Klosterhof bei Osthofen eine Mühle in Erbpacht. (Regesten 161, S. 48)

Er ist Anfang des 14. Jahrhunderts Abt in Hornbach. Nach Kalender für Katholische Christen nannte sich sein Bruder Bertram einen Ritter von Zweibrücken.

Auf Bitten von Abt Johannes inkorporierte der Metzer Bischof Reginald von Bar (1302–1316) Kloster Hornbach zwei Kirchen des Bistums, in denen das Kloster das Patronat innehatte, z.B Contwich (Regesten 172)

Der Wormser Bischof Emmerich von Schöneck (1307 – 1318 ) inkorporierte dem Kloster die Pfarrei Mölsheim (Mylnesheim). Der Versuch, die Inkorporationen zu erhalten, war eine Antwort darauf, dass “Kardinäle,

Bischöfe, Fürsten und Grafen versuchten, Präbenden der Abtei, also Einkommen aus einem geistlichen Amt zu erlangen. So vermehrte sich die Zahl der Konventualen, die Einkommen vom Kloster bezogen.

Abt Johannes beklagte sich über diesen Mißstand, der dem Kloster zu schaffen machte. 1318 versammelte er den Konvent und fasste mit ihm den Beschluss, dass die Zahl der Konventualen für die nächsten 40

Jahre auf 24 begrenzt wurde.Keine Anwartschaft auf Pfründe sollte vergeben werden. Jeder neu Aufzunehmende sollte sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits adliger Abkunft sein. Außerdem mussten 5 Mark Silber entrichtet werden. das entspricht

einer Kaufkraft von ca. 36.000 € (Kalender S. 70)(Regesten 193 vom 22. April 1318, S. 55)

In dieser Zeit brannte die Kirche in Pirmasens ab. Das Kloster musste das gesamte Holz, 57.600 Heller, das sind etwa 19.710,00 € sowie 8 Malter Korn zum Wiederaufbau beitragen.

Allerdings hatte der Abt nicht sofort in die Zahlung des Brandschadens eingelegt. Erst eine schiedsrichterliche Entscheidung der Gräfin Agnes von Zweibrücken (*1284)

Abt Johannes legte sein Amt kurz nach seiner Regelung für den Konvent nieder.

Auf ihn folgte Abt Rudolf II.. Er erscheint in einer Urkunde vom 19. Mai 1332, in der eine Urkunde seines Vorgängers Kloster Disibodenberg betreffend siegelte. (Regesten 21, S.62)

Am 20. Februar 1333 verkaufte Raugraf Heinrich Herr zu Neu- Bamberg das Dorf Münchweiler mit der niederen und hohen Gerichtsbarkeit, Land und Leuten und allem Zubehör für 1400 Pfund Heller

an Kloster Hornbach.(Regesten 221 S. 63)

Abt Rudolf hatte durchaus auch ein Auge auf seine Chorherren in Stift Zell. Das zeigt auch, das er den damaligen Dechanten Gyso wegen Ausschweifungen seines Amtes enthob und dafür

den Kanoniker Emich einsetzte, was er dem Domprobst von Worms Friedrich von Leiningen, dem Kantor Johannes zu Zell und dem Pfarrer von Zell Eberhard zu Einzeltem mitteilte. (Regesten 228 vom 9. Dezember 1339, S. 64 f.)

Kurz danach verstarb Abt Rudolf. Auf ihn folgte Abt Gerhard I. Er belehnte am 21. Juli 1342 den Grafen Friedrich III. von Leiningen (1237-1287) mit dem Dorfe Osthofen samt Gericht. (Regesten 230, S. 65)

Am 12. August 1342 bestätigte Kaiser Ludwig der Bayer (1314-1347) Kloster Hornbach die Urkunden Kaiser Heinrichs IV aus den Jahren 1075 und 1105. (Regesten 232)

Sein Nachfolger wurde Abt Walther. Er war von Papst Clemens VI. (1342-1352) von Kloster Glandernin Longeville-lès-Saint-Avold (Lothringen) 1345 zur Leitung von Kloster Hornbach berufen worden.

(Regesten 234 S. 66). In dieser Urkunde verfügte er, dass die erste Pfründe, die er nach Herkommen als erste Bitte verleihen konnte, den Armen zugute kommen solle. In dieser Urkunde wird auch gesagt, dass der Abt aus Glandern berufen wurde.

Er war ein sehr frommer und haushälterischer Abt. Dem Stift Zell gab er am 25. Februar 1346 Stauten (Regesten 237,S. 67)

Im Dezember 1347 verfügte er für die Kanoniker von St.Fabian, dass sie ihre Pfründe nur genießen konnten, wenn sie ihre Residenzpflicht erfüllten Regesten 242, S. 68)

Im Januar 1348 nahmen der Dompropst von Worms Friedrich von Leiningen und sein Bruder Emich Abt Walter Kloster Hornbach mit seinem gesamten Eigentum in ihren Schutz. (Regesten 243,S. 68 f.

Sein Nachfolger wurde Abt Johann III. auch er wurde von Papst Clemens als Abt nach Hornbach berufen. Er nannte sich in Urkunden auch Johann, Abt von Gottes und des Stuhles von Roms Gnaden.

Von ihm sind nur zwei Urkunden überliefert. Ab Abt Johann musste jeder Abt von Hornbach um eine Bestätigung von Rom nachsehen.

Am 16. April 1352 bekam die Siedlung Hornbach zusammen mit Zweibrücken unter Graf Walram II. von Zweibrücken (um 1298-1366) von Karl IV. (1346-1378) das Stadtrecht verliehen.

“thut dem grafen Walram von Zweibrücken die gnade, dass er dessen städten Zweibrücken und Hornbach dieselben rechte und freiheiten verleiht, wie Hagenau hat” Karl IV. – RI VIII n. 1480

Geholfen hat da vielleicht auch, dass Walram kaiserlicher Statthalter in Lothringen war.

Auf ihn folgte Abt Hugo II. Er erscheint im Jahre 1363. Er erneuerte die Ordnung des Fabianstiftes

Die Vermögenslage von Kloster Hornbach scheint ordentlich gewesen zu sein, denn am 30. Juni 1387 konnte Abt Hugo von einem Wormser Bürger noch100 Morgen Ackerland in Osthofen kaufen. (Regesten 312 S. 86)

Abt Hugo hatte sich unter den Schirm des Pfalzgrafen Rupprecht des Älteren (1325-1398) begeben. Abt Hugo lieferte dem Trifels 3 Fuder Wein und 20 Malter Korn. Dieses tat er nicht von Rechts wegen oder von Gülte wegen

sondern so lange er unter dem Schutz des Pfalzgrafen war, wie dieser erklärte. (Regesten 304 S. 84)

Als Abt Hugo verstarb, folgte ihm Abt Anton. Er vorher Prior von Hornbach und wurde von Papst Clemens VII.(1378-1394) bestätigt. Dieser war Gegenpapst von Papst Urban VI. (1378-1389) (Regesten 314 S. 87) Er scheint knapp bei Kasse gewesen sein,

denn in seiner 1. Urkunde bittet er die päpstliche Kammer sein Servitium mit 166 Gulden zu bezahlen und falls eine größere Taxe erforderlich sei, auch diese zu bezahlen, allerdings in zwei Raten (Regesten 315)

Von ihm gibt es nur noch eine weitere Urkunde, in der es um eine Lehenssache geht.

Auf Abt Anton folgte Abt Gerhard II. Winterbecher. Abt Anton hatte resigniert. Gerhard war vorher Kämmerer von Kloster Hornbach. Er zahlte seine Servitien wie auch die seines Vorgängers Anton.

Pfalzgraf Ruprecht nahm am 24. November 1394 das Klostergut in Osthofen und das Gericht in seinen Schutz. (Regesten 324, S.89)

Im September 1407 werden Finanzprobleme des Kloster Hornbachs aktenkundig. Kriegsnot, Brand und eine große Schuldenlast hatten das Kloster gezwungen, den halben Frucht- und Weinzehnten an das Domkapitel von Worms zu verkaufen.

Bischof Raban von Helmstatt (1396 –1430) Hatte den Offizial von Worms als seinen Unterkommissar beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Bischof Raban bestätigte Papst Innozenz VII. (Regesten 337,S. 92 f.)

1415 erscheint Johannes Dankert als Abt von Hornbach. Er wurde als Nachfolger des verstorbenen Abt Gerhard gewählt. Er wurde von Papst Johannes XXIII.(1410-1415) bestätigt. (Regesten 20. Februar 1415 344, S.94)

Er war sicherlich kein guter Wirtschafter und wurde letztlich abgesetzt, weil er über 30.000 Gulden an Schulden angehäuft hatte.

Schon 1417 verkaufte er eine Gült von 2O Gulden in Osthofen für 400 Gulden an das Domstift von Worms und nahm Verpfändungen von Zehnten vor. (Regesten 348 S. 95)

1417 nahm er am Konstanzer Konzil teil (Regesten 34)

Es gibt eine ganze Reihe von Verkäufen. 1428 überließ Abt Johannes dem Stift Zell die Kirche von Diedelsheim.

Herzog Stefan von Pfalz-Zweibrücken hatte 1410 nach dem Tod von Pfalzgraf Ruprecht, nach dem die Pfalzgrafschaft bei Rhein unter die 4 Söhne geteilt wurde, Pfalz-Simmern-Zweibrücken erhalten und war damit für Kloster Hornbach zuständig.

Er kümmerte sich um eine gute Ordnung in den Klöstern in seinem Herrschaftsbereich. Er war im Gefolge von Kaiser Sigismund (1411-1437), als dieser das Konstanzer Konzil besuchte.

Die Klosterzucht hatte überall spürbar nachgelassen. Vom Konstanzer Konzil erhoffte sich Herzog Stefan dabei Hilfe. Er war in Begleitung von

Abt Heinrich von Kloster Wörschweiler (1392-1425) in Konstanz unterwegs. Zusammen mit Herzog Stefan wollte er strengere Regeln erreichen. Das aber stand nicht auf der Tagesordnung des Konzils.

Der Trierer Bischof Werner von Falkenstein (1388 – 1418) wurde beauftragt, sein Ansehen zu gebrauchen, um Besserung zu erwirken. Herzog Karl der Kühne von Lothringen (1390-1430) versprach ihm Beistand und Hilfe.

Sein Nachfolger Erzbischof Otto von Ziegenhain (1418 – 1430 ) 1422 berief er eine Generalversammlung der Benediktiner von den Bistümern Trier und Köln ein. Es wurde eine festere Regel beschlossen und von allen Äbten unterzeichnet.

Große Wirkung zeigte das allerdings noch nicht. Erst die Reformen der Bursfelder Kongregation verschafften Abhilfe.

Am 29. November 1418 nahmen Herzog Stefan und seine Ehefrau Anna alle Personen die zum Fabiansstift gehörten in seinen Schutz und bestätigte alle erteilten Freiheiten. (Regesten 354, S. 96)

Die schlechte Haushaltsführung von Abt Johannes Dankart führte dazu, dass Herzog Stefan die Absetzung des Abtes betrieb. Abt Johannes von St. Matthias in Trier (1421-1439)

war als Visitator des Bistums Trier und auch als Reformator in Kloster Hornbach tätig. (Regesten 377 S. 102). Abt Johannes war einer der führenden Vertreter der benediktinischen Reformbewegung seiner Zeit.

Das Kloster wurde nun von Reichard von Hembach verwaltet. Herzog Stefan veranlasste das Konzil von Basel Kloster Hornbach zu reformieren. Das Konzil setzte den Verwalter Reinhard als Abt von Hornbach ein.

(Regesten 380,S.104) Eine Reihe von Verkäufen, wohl mit Rückendeckung von Abt Johannes von St. Matthias waren nötig, um das Kloster über Wasser zu halten.

Der abgesetzte Abt Dankart lebte 1440 wohl noch.

Abt Reichard erscheint letztmals am 29. Januar 1450 wegen einer Lehensverleihung in einer Urkunde. (Regesten 399 S.109)

Sein Nachfolger wurde Abt Blicker von Rottenburg. Er war vorher Stiftsschaffner in Klingenmünster, wie aus einer Urkunde von Klingenmünster von 1Regesten 400451 hervorgeht, wo er bereits als erwählter

Abt von Hornbach bezeichnet wird. (Regesten 400, Anmerkung)

Am 30, November 1453 wird er vom Speyrer Bischof Reinhard von Helmstatt (1438 –1456 )mit der Abtei Hornbach belehnt. (Regesten 401, S 110)

In seinen ersten Regierungsjahren gab es Probleme mit den Stiftsherren in Zell wegen der Pfarrei Dittelsheim sowie über die Scholasterie(Stiftsschule) in Zell und deren Einkünfte.

Der Schirmherr Graf Hesso von Leiningen (+1467), vermittelte in dem Streit. (Regesten 406, S.110)

Am 25. Januar 1457 legte Abt Blicker fest, dass jeder eintretende Kanoniker in Zell 22 Gulden, das sind etwa 5.017,00 €. zu entrichten hatte.(Regesten 413, S.113)

Abt Blicker konnte auch wieder Käufe tätigen. so kaufte er in Worms ein Haus “zum alten Ebertz”, um die Früchte und den Wein des Klosters aus dem Gau dort hin zu führen. (Regesten 441, S. 120)

1483 erscheint Blicker noch in einer Urkunde. Er regierte in Hornbach mehr als 30 Jahre.

Sein Nachfolger wurde Abt Ulrich. Er leistet 1484 dem Speyrer Bischof Ludwig von Helmstatt (1478- 1504)die lehensherrliche Huldigung.

Im Oktober 1497 erstellt Abt Ulrich seine letzte Urkunde (Regesten 574)

Auf ihn folgt Abt Andreas Stumpf von Simmern.In den Urkunden wird er Endris genannt. Am 28. Juli 1498 erscheint in den Regesten eine Urkunde, in der sich Andreas erwählter Abt von Hornbach nennt (576 S. 145)

In der nächsten Urkunde 577 bestätigt Georg von Gemmingen (1488-1511), Dompropst in Speyer, dass Papst Alexander VI. (1492-1503) Andreas am 20. April 1498 als Abt in Hornbach bestätigte.

Er war vorher Mönch in Hornbach und er wurde nach dem Amtsverzicht von Abt Ulrich einstimmig zum Abt gewählt. (S, 145 f.) Er entstammte der Adelsfamilie der Stumpf von Simmern.

Am 17.Oktober 1498 wurde er von Bischof Ludwig von Helmstatt mit der Abtei Hornbach belehnt.

Er hatte einen Bruder Johann Stumpf von Simmern, bezeugt 1483,dem er am 17. August 1499 das Lehen des Walter von Thane verlieh. (Regesten 589, 590 S. 148) Dieses Lehen hatte er schon am

14. Januar 1489 von Abt Ulrich verliehen bekommen (Regesten 504, 505). An diesem Tag verlieh Abt Andreas auch das Lehen, das vorher Wilhelm von Simmern innehatte (588)

Abt Andreas regierte zwar nur zwei Jahre. Aus dieser Zeit stammen aber viel Urkunden. Er verlieh Lehen, besetzte Pfarrstellen und schlichtete einige Streitfälle.

Abt Andreas verstarb am 3. Juli 1501. (Regesten 617, S. 152)

Zu seinem Nachfolger wurde Johannes von Kindhausen gewählt. Nach dem Kalender für Katholische Christen trug er zwar “die Kleidung eines Mönches, war aber kein Ordensmann” und

folgert, dass Johannes überhaupt gewählt werden konnte, belegt, dass es zu dieser Zeit keine geeigneten Persönlichkeiten für die Leitung einer Abtei mehr gab. (S. 72)

Tragisch für das Kloster mit langer Geschichte,dass Abt Johannes sich über ein langes Leben erfreute und das ausgerechnet mit der von Martin Luther ausgelösten Reformation zusammen fiel.

Abt Johannes wurde von Bischof Ludwig am 16. März 1503 mit der Abtei Hornbach belehnt.

Am 5. Dezember 1514 beauftragte Papst Leo X. (1513-1521) den Straßburger Probst zu St. Peter und Dr. jur. über den als Abt gewählten adligen Benediktinermönch Johannes Kindhausen Erkundigungen einzuziehen und falls

diese günstig ausfallen, den Gewählten zu konfirmieren. (Regesten 648,S. 158). Das scheint positiv ausgefallen zu sein. Am 10. März 1514 übergab Propst Böcklin die Abtei Hornbach an Abt Johannes und empfahl, Dechant, Konvent,

Vasallen und Untertanen, den Abt innerhalb von ach Tagen anzuerkennen. (Regesten 649)

Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther seine These n an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen.

Am 15. Juni wurde die Bulle Exsurge Domine ausgefertigt. Das war die Antwort auf die 95 Thesen Luthers und räumte ihm 60 Tage Frist zum Widerruf ein. Bei Weigerung sollte der Kirchenbann ausgesprochen werden.

Beim Reichstag von Worms 1521 weigerte sich Luther zu widerrufen. Die Reichsacht wurde über ihn verhängt und er für vogelfrei erklärt. Als Junker Jörg getarnt hielt er sich dann auf der Wartburg auf.

Reformatorische Ideen und auch evangelische Gottesdienst verbreitetet sich rasch.

Abt Johannes widersetzte sich den neuen Ideen nicht, sondern leistete ihnen Vorschub. Im Fabiansstift in Hornbach setzte er der neuen Lehre offene Prediger ein wie Hieronymus Bock.

Dieser heiratete schon 1523, erhielt aber 1533 von Abt Johannes 1533 als verheirateter Laie eine bezahlte Pfründe im Stift St. Fabian angeboten. Bei Bock ging es Johannes wohl auch darum, einen renommierten

Botaniker an das Stift zu bekommen. Er wurde am 8. August 1533 als Stiftsherr angenommen. (Regesten 802, S.186)

Der Konvent war durch solche Maßnahmen aber gespalten. Die Konventualen, die am alten Glauben festhielten standen hinter Johann von Bonn von Wachenheim.

Als sich auch Abt Johannes verheiratete, ebenso ein weiterer Konventuale, war das Maß für Johann von Bonn und seine Anhänger voll. Er flüchtete sich mit einigen Briefen und Kostbarkeiten nach Landau und die

Güter der Abtei in Godramstein. Pfalzgraf Ludwig der Friedfertige (1478-1544) nahm in theologischen Streitfragen nicht einseitig Partei. Auf Reichsebene setzte er sich seit 1521 für eine friedliche Lösung des Religionsproblems.

Johann von Bonn fand bei ihm Unterstützung. Am 2. Dezember 1535 erreichte er eine Entscheidung der Pfalzgräfin Elisabeth (1503-1563) und Ruprecht Graf Veldenz (1506-1544).

Abt Johannes sollte Religion und Zeremonien nach göttlicher und christlicher Ordnung führen. Abt Johannes sollte sich leichtfertiger Personen enthalten und sein Regiment und sein Verhalten so anstellen, wie es sich einem Prälaten gebührt.

Für die Verwaltung des Klostervermögens sollte ein Schaffner bestellt werden, der dem Konvent und dem Herzog rechnungspflichtig war. (Regesten 814 S. 188 f.)

Von Kaiser Karl V. (1519-1555) erhielt Johann von Bonn eine vollmacht und kehrte 1540 nach Hornbach zurück. Allerdings lebten 1548 nur noch 3 Mönche in Kloster Hornbach.

Auftrieb hatte Johann von Bonn noch das Augsburger Interim von 1548 erhalten, das für eine Übergangszeit die kirchlichen Verhältnisse regeln sollte. So wurden Hieronymus die Gefälle entzogen, wogegen er beim Herzog klagte.

Am 4. August 1550 erkrankte aber Johann und verstarb einen Tag später. Herzog Wolfgang von Zweibrücken (1532-1589) übertrug die Verwaltung der Pfarrei den gerade in Hornbach anwesenden Pfarrer von Zweibrücken

Johann Meissenheimer als vorläufigen Verwalter von Hornbach. Er sollte unterstützt vom Hornbacher Landschreiber Jost von Nassau das Vermögen der Abtei aufnehmen.

Die Abtei wurde nun als von vielen Seiten begehrenswerte Pfründe angesehen.

In Kloster Gengenbach war Graf Anton von Salm (*um 1530 + vor 1564) 1543 Graf Wilhelm von Fürstenberg ohne Rechtsgrundlage als Koadjutor an der Seite von Abt Friedrich eingesetzt worden, wohl um Einfluss auf Kloster Gengenbach zu gewinnen um es möglicherweise zu säkularisieren.

Er versuchte weiter seine Ansprüche durchzusetzen, unterlag aber endgültig, als Gisbert zum Gengenbacher Abt gewählt wurde.

Etwa gleichzeitig bewarb er sich um den Abtsstuhl in Kloster Hornbach Dort wurde er 1554 mit einer päpstlichen Bulle bestätigt.

1554 kam er zu den Räten von Herzog Wolfgang, die von ihm verlangten die Abtei gegen ein Jahresgeld dem Herzog zu überlassen.

Darauf ließ sich der designierte Abt nicht ein. Nach langen Verhandlungen unterschrieb der Abt im September 1544 einen Vertrag mit einer Reihe von Bedingungen.

1555 konnte er die Abtei übernehmen.

Am 10. Januar 1556 belehnte ihn der Speyrer Bischof Rudolf von Frankenstein (1552-1560)mit Kloster Hornbach. (Regesten 904, S. 208)

Abt Anton zeigte sich aber nicht so willfährig, wie der Herzog wohl erwartet hatte. Erließ den Abt nun überwachen und ohne seine Erlaubnis durfte niemand den Abt besuchen.

Der Herzog wollte in dem Kloster eine protestantische Schule einrichten und die Gebäude nach eigenem Gutdünken verwenden.

Abt Anton nahm den in einem Schrein befindlichen Leib des Heiligen Pirminius aus seinem Grab und flüchtete 1557 heimlich, unter Mitnahme von silbernen Kirchengeräten und wichtigen Archivalien.,

zunächst nach Landau und von dort nach Speyer wobei er den Leib des Heiligen Pirmins und die Kirchengeräte dort dem Bischof übergab. Von dort gelangten sie weiter nach Innsbruck, wo sie sich noch

heute in der dortigen Jesuitenkirche befinden.

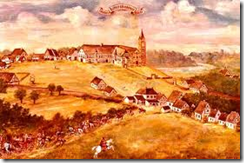

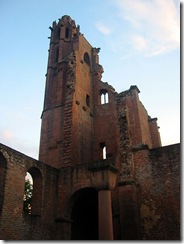

1557 wurde das Kloster Hornbach – im Zuge der Reformation – endgültig aufgehoben. Das Klostervermögen, die laufenden Einkünfte und die Klostergebäude wurden zur Errichtung einer fürstlichen Landesschule benutzt, die für die Ausbildung des in Pfalz-Zweibrücken benötigten Nachwuchses an Pfarrern und höheren Beamten zuständig war bzw. auf das Studium an einer Universität vorbereiten sollte. 1631 wurde die Schule nach Zweibrücken verlegt. Danach verfiel das Kloster.

2000 wurden die Reste des Klosters in ein Hotel integriert. Im Keller des Gebäudes wurde ein Klostermuseum „Historama Kloster Hornbach“ eingerichtet, das die Geschichte des Klosters vermittelt.

Das Originalgrab Pirmins wurde wieder entdeckt und ein Die Grabstätte gilt als ältestes bekanntes Zeugnis kirchlicher Baukunst in der Pfalz.Teil der Gebeine von Insbruck zurück. Sie werden heute in Hornbach, Speyer und Pirmasens aufbewahrt.

1957 wurde über dem Grab eine Kapelle errichtet. Die Grabstätte gilt als ältestes bekanntes Zeugnis kirchlicher Baukunst in der Pfalz.

29 März 2024