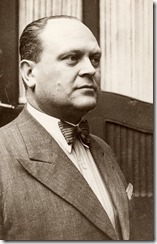

Am 30. März 1895 wurde Josef Bürckel in Lingenfeld als Sohn des Bäckermeisters Michael Bürckel und dessen Ehefrau Magdalena geboren. Er war das jüngste von vier Kindern. In Lingenfeld

besuchte er die Volksschule. Danach ging er auf die Realschule in Karlsruhe. Von 1909 bis 1914 war er in Speyer an der Lehrerbildungsanstalt. Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo der österreichische

Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau seine Frau Sophie Chotek ermordet. Das führte zur Julikrise und mündete in den 1. Weltkrieg, der am 28. Juli begann. In Deutschland befahl Kaiser Wilhelm am 1. August

die Mobilmachung. Am 3. August 1914 rief der Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Speyer seine Schüler auf, freiwillig in die Truppe einzutreten. Die Schule würde dem keine Hindernisse

in den Weg legen, sondern die Anstalt würde sich als Ehre anrechnen, wenn auch ihre Schüler nicht hinter den Gymnasien und Hochschulen zurückstünden. Josef Bürckel war im wehrfähigen Alter und meldete

sich bereits am Mobilmachungstag beim 17b Infanterieregiment freiwillig. Am 3. November 1914 rückte er als Rekrut beim Feldartillerieregiment 12b ein. Eine erste Not-Abschlussprüfung konnte er wegen seines Heeresdienstes

nicht ablegen. Er legte sie gegen Ende des Jahres 1915 ab. Er bestand mit Erfolg. Wegen eines Herzleidens wurde er am 12. August 1915 in das Kriegslazarett in Péronne (Département Somme) eingeliefert.

Am 4. Dezember 1915 wurde er zum Unteroffizier befördert. Am 17. Mai 1916 wurde er für den Schuldienst zurückgestellt. Er begann seinen Praxisdienst als Schuldienstanwärter an der katholischen Volksschule in Lingenfeld.

Er wurde dann weiter nach Bellheim und dann nach Minfeld versetzt, wo er bis zum Ende des Schulanwärterdienst am 28. Juli 1919 blieb. Danach fand die Prüfung zur Lehreranstellung auf Lebenszeit statt.

Nach seiner Anstellung als Hilfslehrer unterrichtete er bis zum 31. Januar 1920 in Bobenheim – Roxheim. Dann wurde er nach Rodalben versetzt und dort am 1. April 1921 zum Lehrer auf Lebenszeit ernannt.

Er hatte schon am 11. Juni 1920 in Lingenfeld Hilde Spies geheiratet. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war sie noch nicht 21. Am 21. August 1921 kam Josef Artur zur Welt. Josef Artur war während des Krieges Mitglied der Leibstandarde Adolf Hiltler.

Er fiel am 01. August 1944.

Durch Bürckels Anstellung auf Lebenszeit war die materielle Basis für die Familie des Lehrers gesichert. Am 10. März 1925 bekam die Familie nochmals Nachwuchs. Der zweite Sohn Hermann Jakob wurde geboren.

Über Bürckels Familienleben ist sonst nichts bekannt.

Auch zu seinen außerschulischen Aktivitäten, Kontakte zu Kollegen usw. gibt es kaum Informationen. Aber er war Chorleiter im Gesangverein in Rodalben und das lässt darauf schließen, dass er doch einiges Ansehen in Rodalben genoss.

Vermutlich schon 1921 trat er in die NSDAP ein. Es lässt sich nicht nachweisen, ob er in Rodalben schon parteipolitisch tätig war. Er hatte sich aber einseitig positioniert in seiner antiseparatistischen Tätigkeit und war sowohl von deutschen als

auch französischen Behörden verfolgt.

Die separatistische Bewegung setzte in der Pfalz unmittelbar nach Kriegsende ein. Am 11. November 1918 war das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne abgeschlossen worden und ab dem 1. Dezember 1918 besetzte

die französische 8. Armee unter General Augustin Grégoire Arthur Gérard (1857-1926) die Pfalz. Bis zum Ende des Ruhrkampfs unter Reichskanzler Gustav Stresemann waren rund 60.000 Mann in der Pfalz stationiert.

In der Pfalz regten sich nun separatistische Bestrebungen. Sie gingen von bürgerlichen Kräften bis weit in die Zentrumspartei hinein aus. Man hatte Angst vor einer ungewissen Zukunft in einem womöglich bald sozialistischen

Deutschland. auch versprach man sich durch eine Anlehnung an die Sieger bei der Reparationsfrage glimpflicher davon zu kommen. 1919 war in München der bayrische und sozialistische Ministerpräsident ermordet worden.

Ab 1920 rückte Bayern nach rechts und entwickelte sich unter dem Ministerpräsidenten Gustav von Kahr zur nationalistischen “Ordnungszelle” Deutschlands. In München sammelten sich militante Rechtsradikale.

Der innenpolitische Kampf zwischen Bayern und dem Reich erfuhr in dieser Zeit eine scharfe Zuspitzung. Die Pfalz als Teil Bayerns wurde so in die Auseinandersetzung hineingezogen. Auch das ein Grund für die starke separatistische Bewegung.

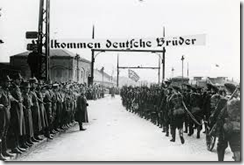

Das Ende des Ruhrkampfes und die Einführung der Rentenmark und damit das Stoppen der Inflation entzogen der separatistischen Bewegung schließlich den Boden. Es gab noch zwei gewalttätige Aktionen. Am 5. November 1923 hatte Franz-Josef Heinz in Speyer die “Autonome Pfalz” ausgerufen und eine Regierung gebildet. Das war wenige Tage vor dem Hitlerputsch in München.Heinz und zwei seiner Mitarbeiter wurden am 9. Januar 1924 in Speyer erschossen. Die Kommandomitglieder stammten aus den rechtsradikalen Kampfbünden in München (Bund Wiking, Bund Oberland, SA). Das Attentat wurde mit Billigung und Geldern der bayrischen Staatsregierung ausgeführt.

Am 17. Oktober fand in Pirmasens der Sturm auf das bayrische Bezirksamt statt. Das Gebäude war in Brand gesteckt worden. 12 Separatisten, die sich in dem Gebäude befunden hatten, kamen ums Leben. Von den Angreifern starben 6 und es gab

zwölf Schwerverletzte. Bei diesem Sturm war Bürckel beteiligt. In Münchweiler und Rodalben war er so etwas wie der geistige Führer des Abwehrkampfes. Am 7. Januar 1924 musste er nach Heidelberg fliehen. Er ging dann weiter nach Niederbayern

Die Regierung von Niederbayern übertrug ihm am 24. März 1924 eine erledigte Hilfslehrerstellung. Mittlerweile war die Separatistenbewegung zusammen gebrochen und Bürckel kehrte am 9. Mai 1924 in die Pfalz zurück und nahm am nächsten Tag seinen Schuldienst in Rodalben wieder auf.

Im März und April war die selbständige Partei NSDAP der Pfalz wiedergegründet worden, nachdem die NSDAP im Juli 1923 von der interalliierten Rheinkommission (IARK) verboten worden war. Man hatte eine eigene Satzung und eigene Mitgliedskarten.

Diese Taktik der Distanzierung von München hatte Erfolg. Am 27. März 1925 erfolgte die Aufhebung des Parteienverbots für die pfälzische NSDAP durch die IARK. Am 13. März 1926 fand der erste Gautag des Jahres in Kaiserslautern statt. Unter der Leitung des Ortsgruppenleiters Richard Mann wurde Bürckel in “demokratischer Versammlung” zum Gauleiter gewählt. Er hatte sich durch ”bahnbrechende Vorarbeit die Anwartschaft” verdient. (zitiert nach Josef Bürckel: Gauleiter Reichsstatthalter Krisenmanager Adolf Hitlers , von Lothar Wettstein S. 68) Am 26. März informierte Bürckel die Reichsleitung von seiner Wahl. Allerdings war Bürckel nicht in den amtlichen Parteiunterlagen als Mitglied geführt. Deshalb forderte die Parteileitung umgehend zur Anmeldung auf. Bürckel meldete sich am 9. April 1926 an und erhielt die Mitgliedsnummer 33979. In einem von der Parteikanzlei verfassten Lebenslauf Bürckels heißt es “Der Aktivist Josef Bürckel entschied sich bereits im Jahre 1921 für den “Aktivisten” Adolf Hitler” (Wettstein S. 69)

Ein publikumswirksames Ereignis hatte Bürckel für den September 1926 geplant. Es sollte der erste Gauparteitag mit Adolf Hitler als Hauptredner werden. Der bayrische Ministerpräsident Heinrich Held hatte dies aber wegen der zu erwartenden

Auseinandersetzungen verboten. Die Besorgnis war durchaus berechtigt. Bei einer Kundgebung mit Gregor Strasser am 7. September 1926 in Kaiserslautern verhinderte nur beherztes Einschreiten der Polizei ein Blutvergießen. Strasser war in dieser Zeit bis 1928

als Reichspropagandaleiter der NSDAP tätig. Die Auseinandersetzungen mit den politischen Gegner veranlassten Bürckel den Aufbau der pfälzischen SA-Formationen voranzutreiben. Er beauftragte Fritz Schwitzgebel damit, vor allem weil dieser absolut

loyal war. Er war 1926 in die NSDAP eingetreten und wie Bürckel auch Lehrer, allerdings an der Oberrealschule (in Zweibrücken).Das zahlte sich auch für ihn aus, 1929 war er bereits SA-Standardenführer, das entspricht einem Oberst. Ab 1935 war er Führer der SA-Brigade 51 Saar-Pfalz und wurde schließlich bis zum General befördert. Bürckel hatte in seiner gesamten Laufzeit alle Parteigenossen, die irgendwie Einfluss ausüben konnten, bewusst nach seinen eigenen Kriterien ausgewählt und so sich in seinem

Umfeld eine “Hausmacht” geschaffen.

1926 hatte Bürckel auch “Der Eisenhammer” gegründet und war dessen Herausgeber. Hauptschriftleiter war zunächst Fritz Hess. Es war eine nationalsozialistische Kampfzeitung, die wohl den Stürmer von Julius Streicher zum Vorbild hatte und diesem Pamphlet in nichts nachstand. Populistische Hetze, Verleumdungen und pauschale Diskriminierungen gehörten zum Instrumentarium des Blattes.Vom 5.5. 1926-30.11. 1932 war Heinrich Förster Schriftleiter. Sowohl Hess, als auch Bürckel und Förster hatten mehrere Verurteilungen sowohl von deutschen als auch französischen Militärgerichten, meist wegen Verleumdung oder übler Nachrede, Hess auch wegen Angriffen gegen separatistisch eingestellte Beamte und jüdische Richter. Allerdings bereiteten die Prozesse vor allem die von Förster Bürckel allmählich Probleme. Führende Mitglieder aus der pfälzischen NSDAP hatten Förster vorgeworfen, dass sein allzu rüder Ton in den Artikeln immer wieder zu Prozessen führten, die sehr wohl zu vermeiden gewesen wären

und meist verloren gingen. Das verursachte immer höhere Kosten. Der Angriff richtete sich auch direkt gegen Bürckel, da dieser Förster gewähren lasse und nicht einschreite, obwohl dieser seiner Aufgabe als Redakteur nicht gewachsen sei. Damit sei

Bürckel letztlich für das finanzielle Desaster verantwortlich. Nun erklärte Förster um den Monatswechsel Februar/März herum, dass er mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt als verantwortlicher Redakteur ausgeschieden sei. Bürckel ernannte Hess als

Stellvertreter in seinem Amt als Gauleiter und erklärte, er lege seinen Posten bis zur Klärung der Vorwürfe nieder. Das war aber kein Rücktritt sondern lediglich ein “Ruhenlassen”. Es blieb so ohne Wirkung. Bürckel fuhr unvermindert mit seiner populistischen

Parteiarbeit fort. In Pirmasens und Neustadt sollten am 20. April pompöse Feiern zu Hitlers Geburtstag stattfinden. Für den 30. April berief er den Gauparteitag nach Landau. Eingeladen waren Hans Dietrich, der für die Nationalsozialistische Freiheitspartei

den Wahlkreis 26 Franken vertrat. Die NSDAP war ja nach dem Hitlerputsch verboten worden war. Dietrich hatte 1928 auch am Eisenhammer mitgearbeitet. Dann Gottfried Feder, der sich ab 1927 zum Wortführer der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik gemacht hatte. Der dritte geladene Reichstagsabgeordnete war Georg Strasser. Er hatte den revolutionären Sozialismus geprägt, den ja auch Bürckel vertrat. Strasser vertrat allerdings demokratische Grundsätze, die Bürckel radikal ablehnte.

Auch drei bayrische Landtagsabgeordnete waren eingeladen. Auch Hitler sollte an diesem Gauparteitag teilnehmen. Ob das aber nur ein geschickter Werbetrick war, lässt sich nicht feststellen. Denn die ganze Veranstaltung fand gar nicht statt. Der Stadtrat von Landau lehnte es nämlich ab, den Großen Festhallensaal zur Verfügung zu stellen. Das Reichsbanner, die 1924 gegründete “überparteiliche Schutzorganisation der Republik und der Demokratie im Kampf gegen Hakenkreuz und Sowjetstern” wie der SPD-Politiker Otto Hörsing, der sie ins Leben gerufen hatte, sie 1931 charakterisierte kündigte für 1927 ebenfalls eine Maifeier in Landau an. Da waren Zusammenstöße zu erwarten. Bürckel hatte zwar persönlich beim Stadtrat vorgesprochen, hatte aber keinen Erfolg.

Diese Schlappe war aber wohl einkalkuliert. Er schlachtete das auch sofort aus. Vor allem jüdische Stadträte hatten sich gegen die Überlassung der Stadthalle aus. Natürlich setzte Bürckel seine antijüdischen Hasstiraden fort und im Eisenhammer orakelte

er “Auch für Landauer Juden wird kommen der Tag”.

Er forcierte nun die Parteiorganisation. Er Bezirksgruppen, zuerst in Zweibrücken, Neustadt und Kusel und Ludwigshafen, danach in Landau und Frankenthal. Unabhängige propagandistischen Eigeninitiativen wurden von der Gauleitung nicht mehr geduldet.

Jede geplante Aktion und Tätigkeit musste von ihm gebilligt werden. Natürlich führte er den wachsenden Erfolg auf seine straffe Parteiführung zurück

Im Jahr 1927 hatte die NSDAP in der Pfalz ein deutliches Wachstum und auch einen Machtzuwachs verzeichnet.

Am 1. Juli 1927 wurde die Gauleitung von Lambrecht nach Neustadt verlegt. Ein ehrenamtlicher Geschäftsführer wurde eingestellt, der Bürckel entlasten sollte. Ein Untersuchungs-und Schlichtungsausschuss wurde als Parteigericht eingesetzt.

Er ließ sich zwar beraten. Aber die letzte Entscheidung behielt sich Bürckel immer vor. In seinem Gau galt das Führerprinzip auf Gauebene uneingeschränkt. Gehorsam und Unterordnung waren für Bürckel wichtiger als Eigeninitiative.

Die Querelen mit Förster gingen aber auch 1927 weiter. Er hatte sich mit der französischen Besatzungsmacht angelegt. Er wurde mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilt , vor allem aber drohte die Interalliierte Rheinkommission ein

Verbot des Eisenhammer an. Nun musste Bürckel einschreiten. Er schränkte den redaktionellen Verantwortungsbereich Försters stark ein und nahm die propagandistische Leitung des Verlags selbst in die Hand. Als seinen Stellvertreter

setzte er Ernst Ludwig Leyser ein. Dieser hatte NSDAP-Ortsgruppe in Neustadt und der SA-Sturm-Ortsgruppe Neustadt gegründet. Leyser stand Bürckel, wie alle, die von ihm auf irgendwelche Posten gesetzt wurden, loyal zur Seite.

Das Jahr 1928 war ein wichtiges Jahr für die NSDAP in der Pfalz. Am 28. Mai 1928 fand die Reichstagswahl statt und bei dieser Wahl trat die pfälzische NSDAP erstmals mit einer eigenen Liste an.

Mit enormem Aufwand startete die Partei. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, Flugblätter und Tausende von Plakaten brachten aber einen kaum nennenswerten Mitgliederzuwachs. Bürckel erkannte,dass es taktisch falsch

war, sich mit der Propaganda auf die städtische Mittelschicht zu konzentrieren, die ländliche Bevölkerung, auch als Wählerschicht, aber zu vernachlässigen. Das ländlichen Gebiete der Nordpfalz wurden nun in verstärkte Werbeaktionen einbezogen

und diese waren erfolgreich. Bürckel sah sich bestätigt. In den Städten hatte die Partei bereits Fuss gefasst. Sie war in allen Städten vertreten nur in der Kreishauptstadt Speyer noch nicht. Am 10. März 1928 veranstalte Bürckel eine große Veranstaltung in Speyer mit dem

Reichstagsabgeordneten Friedrich. Nur wenige Tage später wurde die Speyrer Ortsgruppe sowie ein SA-Sturm gegründet. Die Ortsgruppe hatte Rudolf Trampler gegründet, der von Joseph Goebbels später am 21. August 1933 zum Landeskulturwart

der Reichspropagandastelle Rheinpfalz ernannt wurde. In den letzten beiden Kriegsjahren bekleideter er das Amt des Oberbürgermeisters von Speyer.

Am 28. Mai 1928 fand die Reichstagswahl statt. Für die NSDAP verlief sie enttäuschend. Sie hatte 2,6 % der Stimmen erzielt, 0,4 weniger als bei den letzten Wahlen. Sie verlor auch 2 Abgeordnete und hatte im Reichstag jetzt 12 Sitze.

Zugewonnen hatte dagegen die SPD mit 3,8 % Zuwachs und 22 Mandaten mehr. Auch die KPD verzeichnete Gewinne und zwar 1,7 % und 9 Mandate mehr. Noch etwas mehr konnte die Reichspartei des deutschen Mittelstandes dazu gewinnen,

nämlich 2,2% Stimmenzuwachs und 11 Mandate mehr. Es war eigentlich ein gefährliches Ergebnis, denn die bürgerlichen Parteien schlossen daraus, die NSDAP habe ihren Zenit bereits überschritten. Bürckel konnte aber mit “seinem”

Ergebnis mehr als zufrieden sein. Die NSDAP hatte in der Pfalz 5,7 % der Stimmen geholt, mehr als doppelt soviel wie auf Reichsebene und das Ergebnis der Wahlen von 1924 hatte er verdreifacht. 1924 entfielen auf die NSDAP 1,9 % der Stimmen.

Das machte natürlich Bürckel innerhalb der NSDAP stark. Bei Hitler stand er ohnehin in hohem Ansehen. Die NSDAP erhöhte ihre Werbeanstrengungen in den Bezirken Landau und Bergzabern. Das zahlte sich bereits ein Jahr später bei den Kommunalwahlen aus.

Zwei Monate nach den Wahlen fand auch der erste Gauparteitag in Pirmasens statt. Auch ein publikumswirksamer Marsch von 300 SA-Leuten durch Pirmasens wurde durchgeführt. Die bürgerliche Presse berichtete darüber nichts.

Sie hatte sich ohnehin für “Totschweigen” entschieden. Die weitere Entwicklung zeigt, dass da nicht unbedingt der richtige Weg war.

Bürckel schliff weiter an seiner Parteiorganisation. In seinem Führungskader sorgte er für rhetorisch besonders geschulte Parteiredner. Damit konnte er die Zahl seiner Veranstaltungen steigern. Der Zustrom potentieller Wähler nahm zu.

Er suchte die Auseinandersetzung mit den anderen Parteien auf seine Art. Öffentliche Kundgebungen ließ er oft -und zeitgleich mit Veranstaltungen der anderen Parteien abhalten. Er hoffte so, die Zuhörer für sich zu gewinnen.

Für das Jahr 1929 verlangte er von seinen Parteigenossen bedingungslosen und rücksichtslosen persönlichen Einsatz. Angst vor Straßenkämpfen oder Saalschlachten durfte es nicht geben. Nur dabei sein,

war nicht genug. Nur die KPD postulierte eine ähnliche Hingabe. Logische Folge war, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen hauptsächlich zwischen dem Roten Frontkämpferbund der KPD und der SA stattfanden.

1929 ließ er wieder prominente NS-Parteiführer auftreten. Goebbels sprach am 6. März 1929 erst in Zweibrücken und einige Stunden später in Pirmasens. Gottfried Feder trat drei Tage später in Speyer auf. Der Erfolg zeigte sich rasch.

In der Nordpfalz entstanden neue Ortsgruppen, in Frankenthal erhöhte sich die Mitgliederzahl um 40 %.

Nach den Kommunalwahlen war die Partei fast in allen Gemeinden vertreten. In Landau hatte die Partei erstmals kandidiert und hatte bei ihrer ersten Wahl sofort mit der SPD gleichgezogen.

1930 scheiterte die letzte parlamentarische Regierung der Weimarer Republik im März 1930. Hindenburg ernannte nun den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning, der zunächst mit der Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen

regierte. Als auf Antrag der SPD diese gemäß Artikel 48 in der Weimarer Verfassung das Parlament von seinem Recht Gebrauch machte, die Notverordnung wieder aufzuheben, bat Brüning Hindenburg den Reichstag aufzulösen.

Die Neuwahlen wurden für den 14. September 1930 festgelegt. Bei der NSDAP gab es eine Premiere. Erstmals organisierte Joseph Goebbels den Wahlkampf der Nationalsozialisten zentral. Man verzichtete weitgehend auf antisemitistische Parolen.

Man prangerte den Verfall Deutschlands im “System Weimar” an, beschwor die Volksgemeinschaft. Wichtiges Thema war natürlich die Weltwirtschaftskrise, die als Komplott gegen Deutschland dargestellt wurde. Hitler engagierte sich in diesem Wahlkampf enorm. Zwischen dem 3. August und dem 13.September trat er in mehr als 20 Großveranstaltungen als Hauptredner auf. Für Bürckel war diese Wahl in doppelter Hinsicht bedeutsam. Erstens wollte er natürlich ein beeindruckendes Ergebnis erzielen. Vor allem aber kandidierte er erstmals in einer Listenverbindung mit dem Wahlkreis Franken erstmals als Abgeordneter für die pfälzische NSDAP, und das mit ausdrücklicher Billigung Hitlers. Hitler unterstützte Bürckel auch persönlich. Auf einer der Großveranstaltungen

trat er am 26. August 1930 in der Eberthalle in Ludwigshafen auf. Das war das erste offizielle Auftreten Hitlers in der Pfalz. Am 30. Juni 1930 war Frankreich aus Mainz und der Pfalz abgezogen, nachdem Deutschland am 21. August 1929 den Youngplan angenommen

hatte, der die deutschen Reparationsverpflichtungen neuregelte. Darin war auch der Abzug Frankreichs festgelegt worden.

Es war ein blutiger Wahlkampf mit Zusammenstößen, Straßenschlachten und auch mit Toten. Am 14. September wurde gewählt, mit einer Wahlbeteiligung von 82,0 %, man vergleiche das mal mit der Wahlbeteiligung von heute!

Die NSDAP erzielte erdrutschartige Erfolge. Sie bekam 18, 3 % der Stimmen, was gegenüber der letzten Wahl einen Zuwachs von 15,7 % der Stimmen bedeutete. Mandate erhielt sie 107, also 95 mehr als 1928 und war hinter der SPD zweitstärkste

Kraft. Die SPD hatte 10 Sitze verloren, war aber mit 143 Sitzen immer noch stärkste Kraft. Nur die KPD (+ 2,5 %) und die Christlich-Nationale Bauern-und Landvolkpartei (+ 1,3 %) konnten Zugewinne erzielen.

Die pfälzische NSDAP lag auch bei dieser Wahl mit 22, 8 % der Stimmen deutlich über dem Reichsschnitt und auch über Bayern, wo die Nationalsozialisten 17,9 % errangen. In der Pfalz hatte die NSDAP sogar die SPD mit 0,4 % hinter sich gelassen

und war die stärkste Kraft geworden. Sie hatte 2, die SPD dagegen nur 1 Mandat errungen. Das 4. Pfälzer Mandat erhielt die Bayrische Volkspartei, die mit 12,8 % knapp vor dem Zentrum (12,1 %)

Eine Sonderstellung nahm das Dorf Darstein ein. Es war die erste Gemeinde deutschlandweit mit 100 % Stimmen für die NSADAP. Das Dorf hatte bei 156 Einwohnern 106 Wähler. Natürlich bejubelte die nationalsozialistische Presse dieses Ergebnis.

Der Eisenhammer schrieb in seinem Artikel “Ein rein nationalsozialistisches Dorf” Darstein sei Vorbild für das ganze Reich. Als die Nazis an der Macht waren, wurde es zum Ehrendorf der NSDAP ernannt,. 1936 wurde in Köpenick sogar eine Straße nach Darstein benannt. Den “Darsteiner Weg” gibt es heute noch, er überdauerte sogar den Sozialismus. Darstein war übrigens protestantisch, die Konfessionsgrenzen waren damals sehr scharf. In katholischen Gemeinden waren meist halb so hoch wie in protestantischen Gemeinden. Auch die Gemeindegröße spielte eine Rolle. Je kleiner der Ort, desto größer die Chance für die Nationalsozialisten. So hatte sich die Strategie, in ländlichen Gegenden zu agitieren, als richtig erwiesen.

Neben Bürckel kam Wilhelm Frick für die Pfalz in den Reichstag. Er war 1930 Innenminister in Thüringen und damit der erste nationalsozialistische Minister überhaupt in Deutschland. Er hatte am Hitlerputsch teilgenommen und Hitler

schätzte ihn als “durchgekochten Nationalsozialisten”.

Für Bürckel war die Wahl voll aufgegangen. Seine parteiinternen Gegner verstummten. Nun war er plötzlich über seinen Gau hinaus bekannt geworden. Er wurde öffentlich wahrgenommen.

Ab 1930 hatte Bürckel außer dem Eisenhammer auch die NSZ-Rheinfront herausgegeben. Sehr schnell wandelte er diese in eine GmbH um, die finanziellen Schwierigkeiten des Eisenhammers, die er ja erlebt hatte, hatten ihn zu diesem Schritt gebracht.

Mit Billigung Hitlers hatte er diese Mitte der 30-iger Jahre in die “Josef-Bürckel-Stiftung “ eingebracht. Sie umfasste ein großes Verlagssystem. Seine Pfälzer Parteigenossen trieb er zur ständigen Abonnentenwerbung an. Außerdem erhielten alle Parteigenossen

die Anweisung, nur in der NSZ-Rheinfront zu inserieren. Außerdem wurden alle Parteigenossen mit Parteiausschluss bedroht, wenn sie eine nicht nationalsozialistische oder neben der NSZ-Rheinfront noch eine Nicht-NS-Zeitung abonniert hatten.

Außerdem war es ihnen verboten, in anderen Zeitungen zu inserieren. Gegen die anderen Pfälzer Presseorgane wurde recht hemdsärmelig vorgegangen. Amtliche Bekanntmachungen oder Anzeigen wurden ohne Rücksicht auf bestehende

Verträge entzogen.Dann wurden oft polemisch-verleumderische Vorwürfe gegen Redakteure und Verlagsleitungen erhoben. Man machte den Zeitungen also das Leben schwer, wo es nur ging. Bald war die NSZ-Rheinfront das auflagenstärkste

Presseorgan der Pfalz. Erstaunlich aber ist, dass sich Bürckel mit seinem Verlag, dessen Reichweite sich weit über die Pfalz hinaus erstreckte, über Metz, Nancy,Riga, Kiew, Athen bis nach Tromsoe, der Zentralisierung der regionalen Parteizeitungen

durch die Parteileitung widersetzen konnte. Max Amann war seit 1933 Präsident der Reichspressekammer, einer Unterabteilung der von Goebbels geleiteten Reichskulturkammer. Er kontrollierte praktisch die gesamte deutsche Presse. In diesem Dreigestirn

um die Macht im Pressewesen war noch Dr. Otto Dietrich, der am 30.April 1933 zum Vorsitzenden des Reichsverbandes der Deutschen Presse gewählt wurde. Goebbels setzte sich erst Ende März 1945, kurz vor seinem Selbstmord endgültig durch.

Bürckel hatte aber die Stellung seines Presseimperiums wahren können.

1927 hatte sich in Berliner Großbetrieben so etwas wie eine nationalsozialistische Arbeitnehmervertretung gebildet, die sich an der betriebsbezogenen Organisationstruktur der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition der KPD orientierte.

1928 wurde daraus die NSBO, die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation. Die sich verschärfende Weltwirtschaftskrise hatte auch die NSBO mehr und mehr in ein sozialistisches Fahrwasser gleiten lassen. Die Reichsleitung der NSDAP

konnte sich daher mit der NSBO zunächst nicht anfreunden. Die Reichstagswahlen vom September 1930 hatten aber gezeigt, dass die NSDAP auch bei Arbeitern immer mehr Anklang fand. Bürckel, der ja ohnehin für die sozialistische Ausrichtung

seiner Partei ähnlich wie Georg Strasser stand, erkannte sofort die Chancen, die sich daraus ergaben. Und wie er einige Jahre zuvor dafür gesorgt hatte, dass sich die NSDAP mit ihrer Werbung auf ländliche Bereiche konzentriert hatte, nahm er nun

die Arbeiterschaft ins Visier.

Ende Januar wurde in Kaiserslautern die “NSBO-Pfaff” gegründet. Pfaff war damals die zweitgrößte Nähmaschinenfabrik in Europa.Die Arbeit übernahm für ihn vor allem Claus Selzer. Er war seit 1930 in Ludwigshafen und dort Ortsgruppen und Kreisleiter

der NSDAP. Ab 1932 war er Reichstagsabgeordneter und 1934 war er Stellvertretender Leiter der NSBO. Seine Karriere beendete er als Generalkommissar von Dnjepropetrowsk, wo er 1944 angeblich an einer Fischvergiftung starb.

Bis Mitte 1931 hatte Selzer bereits 11 NSBO gegründet und mit großem Tempo ging es weiter. Im September gab es bereits 31 Betriebszellen, unter anderem in Ludwigshafen bei der IG Farben, der heutigen BASF.

Organisatorisch vereinfacht wurde die Arbeit durch die Umsiedlung de Gaubetriebszelle nach Neustadt in die Räume der Gauleitung, mit Erfolg wie die Zahlen belegen. Zum Jahresende gab es 48 Zellen mit über 1000 organisierten Mitgliedern.

Ein halbes Jahr später gab es 320 Zellen mit 6.698 organisierten Mitgliedern. Eine wichtige Etappe dahin waren die Betriebsratswahlen im März 1931. Diese wurden von der Gauleitung so konzentriert angegangen, als ob es sich um eine Reichstagswahl handelte.

Öffentliche Großveranstaltungen wurden abgehalten. Die Redner waren eigens für die Auseinandersetzung mit den gewerkschaftlichen Gegnern geschult worden. Die NSBO Kandidaten sollten über Kenntnisse verfügen, die es ihnen ermöglichte,

die Aufgabe eines Betriebsrates für alle Arbeitnehmer erfüllen zu können. Er selbst hielt sich bei diesen Veranstaltungen völlig zurück. Es gelang, der breiten Öffentlichkeit den Eindruck zu vermitteln, die NSBO sei eine von der NSDAP unabhängige

und nicht von ihr gesteuerte Organisation. Wieder hatte Bürckel sein politisches Gespür bewiesen, der Partei schon vor 1933 eine neue Zielgruppe zugeführt und sich selbst als fähigen Gauleiter gezeigt und sein persönliches Ansehen beim Führer gesteigert.

Die erste Amtszeit des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg endete am 25. April 1932. Brüning hatte vorher versucht, die Amtszeit Hindenburgs verlängern zu lassen. Das aber hätte eine Verfassungsänderung bedurft, zu der eine Zweidrittelmehrheit

notwendig war. Um diese Mehrheit zu bekommen, brauchte Brüning aber die Stimmen der Rechten. DNVP und NSDAP lehnten Brünings Vorschläge ab, obwohl er vor allem Hitler weitreichende Zugeständnisse gemacht hatte. Hitler schlachtete dies sofort aus

und spielte sogar den Hüter der Verfassung. Eine vom Gesetz vorgesehene Volkswahl musste also abgehalten werden. Ein “Hindenburgausschuss” wurde ins Leben gerufen, der den bisherigen Präsidenten zur erneuten Kandidatur bewegen sollte.

Schließlich erklärte sich Hindenburg bereit, noch einmal zur Wahl anzutreten. Die Harzburger Front war auseinander gebrochen. DNVP und Stahlhelm. Sie wollten Hitler nicht den Sprung ins Präsidentenamt ermöglichen. Sie stellten mit Theodor Duesterberg einen

eigenen Kandidaten auf. Hitler hatte seinen Hut schon in den Ring geworfen. Göring hatte das schon in einer Rede im Sportpalast angekündigt. Allerdings war Hitler zu der Zeit staatenlos, konnte also gar nicht kandidieren. Ein Kunstkniff machte es

möglich. Im Freistaat Braunschweig regierte eine NSDAP-DNVP-Koalition. Der Freistaat ernannte ihn zum Schein zum Gesandten bei der Landesvertretung in Berlin.Das war ein Staatsbeamter und damit war automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft

verbunden. Für die KPD stand Ernst Thälmann zur Wahl. Außerdem trat noch Gustav A.Winter für die Inflationsgeschädigten an.

Die Wahlbeteiligung war mit 86,2 % hoch. im ersten Wahlgang erreichte aber keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit, so dass ein zweiter Wahlgang erforderlich war.

Jetzt genügte die einfache Mehrheit. Hindenburg gewann mit 53,1 %. Hitler kam auf 36,7 % der Stimmen. Das war zwar ein deutlicher Zuwachs gegenüber der Reichstagswahl, 5 Millionen Stimmen mehr. Aber mit der eigenen Propaganda hatte man die Erwartungen so hoch geschraubt, dass das Ergebnis als Niederlage empfunden wurde. In der Pfalz hatte man gegenüber der Reichstagswahl 90.000 stimmen dazu gewonnen. Man war zwar enttäuscht aber doch stolz auf den Zugewinn. Bürckel erklärte seinen Anhängern “Die Schlacht ist aus, der Krieg geht weiter”

Hindenburg hatte seinen Sieg hauptsächlich den Sozialdemokraten und Katholiken zu verdanken, was er als Schmach empfand. Sein Groll richtete sich aber gegen Brüning, der sich im Wahlkampf wie kein anderer für ihn eingesetzt hatte.

Das Reparationsproblem stand kurz vor seiner endgültigen Lösung. In der vom 16. Juni bis 9. Juli tagenden Konferenz aller betroffenen Staaten hatte man sich auf völlige Streichung der Reparationsschuld Deutschlands geeinigt. Zuvor aber hatte sich Brüning

die Sympathie der Präsidentenberater verscherzt, vor allem, weil er sich nicht als Marionette benutzen lassen wollte. Das war einmal Otto Meissner, der sowohl Mitarbeiter von Friedrich Ebert als auch von Hindenburg war. Er war engster Mitarbeiter

der Präsidenten Ebert und Hindenburg und arbeitete als Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten. Er war aber auch Chef der Präsidialkanzlei des Führers und das von 1933-1945. Dann ist Hindenburgs Sohn Oskar der in dieser Zeit als Adjutant seines Vaters gearbeitet hat. Tucholsky sagt über ihn. Es sei der “in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn des Reichspräsidenten”. Der Stuttgarter Historiker Wolfram Pyta schreibt in seiner umfassenden Hindenburgbiographie allerdings, dass Hindenburg sehr wohl gewusst habe, was er tue und nicht von “einer Kamarilla” gesteuert gewesen sei.

Brüning hatte auf Wunsch vieler Länder, auch Bayerns und Preussens beim Reichspräsidenten ein Verbot der SA und SS erwirkt, die er als Hauptursache der politischen Gewalt sah. Das war der Hauptgrund, der Brüning zu Fall brachte.

Brüning wollte den ostelbischen Gütern im Mai 1932 eine kräftige Finanzspritze zukommen lassen. Allerdings sollte der Staat nicht mehr sanierungsfähige Güter aufkaufen bzw. ersteigern und diese in Bauernstellen für Arbeitslose aufteilen.

Das wurde beim Präsidenten als “Agrarbolschewismus” denunziert. Der Entlassgrund war gefunden. Hindenburg entzog am 29. Mai dem Kanzler das Recht auf die Anwendung der Notverordnung (Artikel 48 der Weimarer Verfassung).

Brüning musste zurücktreten “hundert Meter vor dem Ziel”, wie er das selbst empfand. Im Vorfeld hatte es Geheimverhandlungen zwischen Schleicher und Hitler gegeben. Hitler hatte zugesagt, eine neue Regierung parlamentarisch zu tolerieren,

wenn das SA-Verbot aufgehoben würde und Neuwahlen durchgeführt wurden. Brüning wurde also entlassen. Am 31. Juli wurden die Wahlen zum 6. Reichstag festgelegt.

Die Zeit für den Wahlkampf war nun äußerst knapp.

Die NSDAP hatte schon gleich nach der Wahl des Reichspräsidenten ihre Taktik geändert. Sie hielt ihre Versammlungen oft in von Linken bevorzugte Kneipen und nahm bewusst gewalttätige Auseinandersetzungen in Kauf. Außerdem spulte sie ein enormes

Auftrittspensum in der Öffentlichkeit ab. Täglich wurden Kundgebungen, Aufmärsche und öffentliche Versammlungen abgehalten. Das vermittelte den Eindruck großer Tatkraft und man konnte daraus den Schluss ziehen, dass die NSDAP in der Lage sein

werde, die großen Probleme, die anstanden, zum Wohle aller lösen zu können. Auch Anlässe, die nicht mit den Wahlen zusammenhingen, wurden benutzt, Aufmerksamkeit zu erregen.

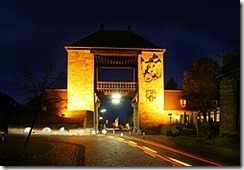

1932 jährte sich zum Beispiel das Hambacher Fest zum 100. Mal. Reichsinnenminister Dr. Josef Wirth plante zum Jubiläum eine große gesamtdeutsche Feier. Die pfälzische Presse organisierte das Fest und wollte es frei von parteipolitischen

Aspekten halten. Festredner war Theodor Heuss, Mitglied des Reichstages von 1924 bis 1928 und 1930-1933. Bürckel sprach von einem demokratischen Rummel. Er erklärte, es sei das Fest eines ersterbenden Systems. Die 1832 beteiligten

Juden, z.B. Ludwig Börne überschüttete er mit antisemitischen Hasstiraden. Verstärkt wurde das durch Berichte in der nationalsozialistischen Presse, die sich gegen die Demokratie überhaupt wandte. Gleichzeitig wurden die Veranstalter des Festes von 1832 zu

Vorkämpfern für ein Drittes Deutschen Reichs hochstilisiert.

Zu schaffen machte der NSDAP das SA und SS-Uniformverbot, das ja Brüning durchgesetzt hatte. Zwar hatte von Papen gemäß den zwischen Schleicher und Hitler abgemachte Aufhebung des Verbotes am 16. Juni 1932 aufgehoben. Nun setzte der Straßenterror wieder ein. Die bayrische Regierung hatte aber gestützt auf ihre Polizeihoheit das Verbot bis 30. September 1932 verlängert. Für die NSDAP wirkte sich das noch verschärfend aus, da die bayrische Regierung alle Aufmärsche und Versammlungen unter freiem

Himmel verboten hatte und bei Zuwiderhandlung mit Gefängnisstrafe gedroht hatte. Daraufhin erschienen die bayrischen nationalsozialistischen Abgeordneten in Uniform im Landtag. Trotz mehrfacher Aufforderung verließen sie den Saal nicht.

Daraufhin ließ der Landtagspräsident den Saal von der Polizei räumen. Von Papen war nun gezwungen, das Verbot aufzuheben. Bürckel wurde von der Aufhebung des Verbots noch vor der öffentlichen Verkündigung informiert und organisierte sofort

einen Demonstrationszug von mehr als 300 uniformierten SA und SS Männer.Da die Aufhebung noch nicht bekannt war, wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, diese Männer seien bereit, für ihre politische Überzeugung auch ins Gefängnis

zu gehen. Punktsieg für Bürckel.

Am 31. Juli wurde schließlich gewählt. Die Wahlbeteiligung war mit 84,1 % wieder sehr hoch. Klarer Sieger war die NSDAP. Sie hatte 37,2 % der Stimmen errungen, gegenüber 1930 also nochmals ein Zuwachs von 19 % und auch die Zahl ihrer Abgeordneten

hatte sie mehr als verdoppelt. Statt 107 Sitze erhielt sie nun 230, also 123 Mandate mehr als 1930. In der Pfalz aber hatte die NSDAP ein geradezu triumphales Ergebnis erzielt. Sie erzielte 43, 7 % der Stimmen. Sie war stärkste Partei in der Pfalz, lag aber auch in ganz Süddeutschland an der Spitze. Nur Hessen-Nassau kam mit 43,6% ganz knapp an das Pfälzer Ergebnis. Württemberg erzielte 30,3 %, Baden 36,9 % Franken 39,9 %. Nur im Osten hatten einige Wahlkreise noch besser abgeschnitten. Reichsweit das beste Ergebnis für die NSDAP holte Schleswig-Holstein mit 51,0 %. Bürckel hatte mit diesem Resultat die Gunst Hitlers voll erworben und konnte sich nun ständig der Rückendeckung des Führers sicher sein.

Trotz dieses beeindruckenden Wahlergebnisses reichte es nicht zur Übernahme der Regierungsgewalt. Zur absoluten Mehrheit hatte es für die NSDAP nicht gereicht. Hitler beendete nun die Tolerierung von Papens. Von Schleicher bot Hitler eine Regierungsbeteiligung an. Das lehnte dieser aber ab und forderte eine Neubildung der Regierung unter seiner Führung. Aber nur mit BVP und Zentrum zusammen hätte Hitler genug Sitze für eine Regierungsbildung gehabt. Einen Reichstagspräsidenten

Hermann Göring trug das Zentrum mit, mehr aber nicht. Auf eine Regierung Hitler ließ sich Hindenburg nicht ein. Das hielt er für nicht verantwortbar. Also ernannte er nun Franz von Papen zum Reichskanzler. In der einzigen regulären Sitzung des Reichstags erlitt von Papen zwar eine schwere Niederlage, blieb aber zunächst im Amt. Der Reichstag wurde aufgelöst und Neuwahlen für den 6. November 1932 angesetzt.

In den vorausgegangenen Wahlkämpfen hatte sich die NSDAP völlig verausgabt und auch kräftemäßig war man bis an die Grenzen gegangen.

Für den nun folgenden Wahlkampf setzte die Pfälzer NSDAP eigens hergestellte Tonfilme über Auftritte von Hitler, Göring und Straßer und anderen Parteigrößen ein. Das war ein völlig neues Werbemittel.

Am 6. November 1932 wurde gewählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 80,6 % deutlich niedriger als noch im Juli. Die Nationalsozialisten mussten Verluste hinnehmen. Sie verlor 4,2 und erhielt 33,1% was auch einen Verlust von 34 Sitzen gegenüber

den Juliwahlen bedeutete. In der Pfalz hatte es immerhin noch für 42,5 % gereicht. Sie lag also mit nur 1,2 % Verlust deutlich unter dem Reichsschnitt. Nur die KPD und die DNVP konnte Zugewinne erzielen. Bemerkenswert sind die Zugewinne der DNVP . Sie hatte nämlich die Regierung von Papen unterstützt. Man kann das also durchaus auch für eine Zustimmung der Regierung von Papen werten. Allerdings hatte die Wahl keine rechnerisch mehr mögliche Mehrheit von NSDAP, BVP und Zentrum mehr ermöglicht. Nur die klar antiparlamentarischen Parteien NSDAP, KPD und DNVP verfügten zusammen über eine Mehrheit.

Von Schleicher hoffte, den gemäßigten Flügel der NSDAP um Gregor Strasser für eine Regierungsbeteiligung zu gewinnen, was der NSDAP auch innerparteiliche Schwierigkeiten bereitet hätte, zumal da ja der Machtkampf zwischen Strasser und Hitler stattfand.

Auch glaubte er, die freien Gewerkschaften ins Boot holen zu können. So hätte er eine Regierung quer durch alle Lager mit parlamentarischer Mehrheit zustande gebracht. Das Konzept überzeugte von Hindenburg. Er entließ von Papen und beauftragte von

Schleicher mit der Regierungsbildung. Die Gewerkschaften zögerten aber. Von Schleicher hatte Strasser die Vizekanzlerschaft und den Posten des preussischen Ministerpräsidenten. Strasser aber fühlte sich Hitler immer noch verbunden und informierte ihn über

die Gespräche mit von Schleicher. Gleichzeitig beschwor er ihn, von der “Alles oder Nichts” Politik abzugehen und die Vizekanzlerschaft anzunehmen. Dazu fühlte sich aber Hitler zu stark und lehnte ab. Enttäuschte legte Strasser am 8. Dezember alle

Parteiämter nieder und reiste nach Italien ab. Hitler übernahm die meisten Ämter selbst, den Rest teilte er unter Goebbels, Darré und Hess auf. Er rief alle Reichstagsabgeordneten der NSDAP ins Palais des Reichspräsidenten und ließ sich dort ein “Gelöbnis

unwandelbarer Treue zum Führer und Schöpfer der Bewegung” geben. Auch die Gauleiter und Landesinspektoren gaben eine öffentliche Treueerklärung ab. Ein möglicher Putschversuch war so im Vorfeld abgeblockt. Von Schleichers Plan war der zweite wichtige Baustein weggefallen. Strasser zog sich nach dem 30. Januar 1933 ins Privatleben zurück und übernahm bei der Firma Schering Kahlbaum mit Hitlers Genehmigung eine Direktionsstelle in Berlin. Im Zuge des Röhmputsches wurde er aber am 30. Juni 1934

von der Gestapo verschleppt und ermordet.

Im gesamten Reich wurden insgesamt 18 Gautagungen durchgeführt, bei denen die Parteigenossen über die Ereignisse informiert wurden. Die Pfälzer Gautagung fand am 11. Dezember 1932 in Neustadt statt. Hauptredner war Dr. Robert Ley, der am

8. Dezember von Hitler zum Reichsorganisationsleiter der NSDAP ernannt worden war. Für die Pfälzer NSDAP sprachen Willy Schmelcher, der bis 1934 Fraktionsvorsitzender der NSDAP im Stadtrat von Neustadt war, dann Schwitzgebel, der ja schon mit dem Aufbau der SA-Formationen von Bürckel betraut worden war. Dann sprach natürlich auch Bürckel, der sich aber immer wieder auf die Gedanken von Gregor Strasser berief.

Nachdem von Schleicher mit seiner Kabinettsbildung nicht vorwärts kam, hatte von Papen sich zwei Mal mit Hitler getroffen und zwar am 4. und 10.Januar, ohne dass das von Schleicher wusste. Am 15. Januar war die NSDAP in Lippe bei der

Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Am 18. Januar sprach von Papen nun mit einem größeren Kreis. Auch Himmler und Röhm waren dabei. Am 28. Januar trat von Schleicher zurück, da seine Verhandlungen zur Unterstützung seiner Regierung erfolglos geblieben waren.

Von Hindenburg aber lehnte von Schleichers Staatsnotstandplan ab. Am 29. Januar einigten sich von Papen und Hitler. Von Papen legte Hindenburg eine Kabinettsliste vor. Am 30. Januar ernannte der Reichspräsident Hitler zum Reichskanzler.

Die NSDAP und Hitler waren am Ziel. Zunächst waren nur zwei Nationalsozialisten im Kabinett. Wilhelm Frick war Innenminister und Hermann Göring war Minister ohne Geschäftsbereich. Am 10. Februar hielt Hitler seine erste große öffentliche

Rede, nachdem er zum Reichskanzler ernannt worden war.

“Deutsches Volk! Gib uns vier Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns vier Jahre, und ich schwöre dir: So wie wir, und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen.“

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler war der Reichstag am 1. Februar aufgelöst worden. Deshalb waren Neuwahlen notwendig geworden, die am 5. März 1933 abgehalten wurden.

Die veränderte Lage hatte auch die Parteikassen wieder prall gefüllt, vor allem die Industrie hatte jetzt finanziert. Bürckel setzte bei seinem jetzigen Wahlkampf auch den Rundfunk als neues wirksames Medium ein. Auch neu in der Gaugeschichte,

er band jetzt die Frauen der Parteigenossen aktiv in den Wahlkampf ein.

Vom 27. auf den 28. Februar brannte der Reichstag. Schon am 4. Februar war Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des Deutschen Volkes des Deutschen Volkes erlassen worden. Sie schränkte die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit

stark ein und wurde vor allem genutzt, den politischen Gegner der NSDAP zu bekämpfen. Am Tag nach dem Reichstagsbrand wurde die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat erlassen, fast gleichlautend wie die Verordnung

vom 4. Februar. Sie setzte die Bürgerrechte der Weimarer Republik weitgehend außer Kraft. Sie war auch als Reichstagsbrandverordnung bezeichnet worden. Die Strukturen der KPD wurden praktisch zerschlagen. Trotz des rigorosen Einetzens dieses Instrumentes

schaffte die NSDAP die absolute Mehrheit nicht. Die Wahlbeteiligung war mit 88,74 % enorm hoch. Die NSDAP legte nochmals enorm zu, kam aber “nur” auf 43,9 %. Die KPD hatte 4,6 % verloren und kam auf 12,3 %. Wenn man aber bedenkt, welch enormem Terror die KPD ausgesetzt war, ist das gerade unter diesen irregulären Bedingungen ein ganz starkes Ergebnis. In der Pfalz wählten 46,5 % die NSDAP. Einen Sitz gewann man wieder dazu und hatte damit wie bei der Wahl vom Juli 1932 wieder 4 Mandate.

Bürckel hatte wieder mehr Stimmen als im Reichsdurchschnitt eingefahren. In 11 pfälzischen Amtsbezirken war die absolute Mehrheit geschafft worden.Ein total aus dem Rahmen fallendes Ergebnis sei aber auch noch erwähnt. War Darstein bei der Wahl von 1930

“ein rein nationalsozialistisches Dorf” geworden, so wählte das nur wenige Kilometer entfernt gelegene Hauenstein im März 1993 mit 92,6 % aller Stimmen die gemeinsame Liste von BVP und Zentrum. Es war damit reichsweit das höchste Ergebnis einer nicht nationalsozialistischen Partei. Die NSDAP kam in Hauenstein nur auf 4,8 %.

In Ludwigshafen, der “marxistischen Hochburg” wurden 34,3 % erreicht. Das waren zwar gut 10 % unter dem Reichsdurchschnitt. Aber Bürckel ließ das natürlich von einem Fackelzug durch Ludwigshafen feiern. Dem aus Parteiorganisation bestehende

Demonstrationszug schlossen sich Beamtenorganisationen, Militärvereine und berittene Landespolizei an (Wettstein S. 141). Auch forderte er “die Auflösung des bayrischen Landtages und sämtlicher Selbstverwaltungskörper und unverzügliche Ausschreibung von

Neuwahlen” (Wettstein ebda). Schließlich entsprächen sie nicht mehr der Mehrheit des bayrischen Volkes. In Bayern ging das sehr schnell, wobei Bayern das letzte Land war, in dem die Landesregierung abgesetzt wurde.

Den Anfang machte Hamburg noch am Abend der Reichstagswahl. Am nächsten Tag folgten Lübeck Bremen und Hessen. Am 8. Mai waren Württemberg, Baden, Sachsen und Schaumburg-Lippe dran.Am 9. März 1933 übertrug Innenminister Frick die vollziehende Gewalt in Bayern auf Franz Ritter von Epp. Sein Freikorps war schon 1920 an der blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik beteiligt. Noch am 9. Mai kamen Adolf Wagner, der Gauleiter von München, Ernst Röhm, Heinrich Himmler und Ritter von Epp den bayrischen Ministerpräsidenten Heinrich Held auf und erklärten ihn für abgesetzt. Am 10. März wurde Ritter von Epp zum Reichskommissar ernannt. Am 15. März legte Held sein Amt nieder und zog sich nach Regensburg ins Privatleben zurück.

Der legislative Teil der “Gleichschaltung der Länder” war mit den beiden Gesetzen vom 31. März und 7. April 1933 abgeschlossen. Nachdem die Länder praktisch ausgeschaltet waren begann die Nazifizierung. In Städten und Dörfern wurden Nationalsozialisten eingesetzt. Kaiserslautern setzte Bürckel persönlich den ständigen Stellvertreter des Vorstandes der Polizeidirektion Kaiserslautern Dr. Johannes Beck (Personalangabe nach Joachim Lilla: Staatsminister, leitende Verwaltungsbeamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945) ab. Vermutlich wurde er kurzzeitig in Schutzhaft genommen. Was hatte Bürckel erzürnt? Dr. Beck hatte bei einer Wahlversammlung am 20. Februar den Gastredner und ehemaligen Reichskanzler Brüning eigenhändig in seinem Dienstwagen

zum Versammlungsort in Kaiserslautern gefahren, was Bürckel zu Rachedrohungen veranlasst hatte, die er nun nur ein paar Wochen später in die Tat umsetzen konnte. Am 10. März wurde auch schon das ein so genanntes Schutzhaft- und Arbeitslager in Neustadt in der ehemaligen Turennekaserne eingerichtet. Es war eines der ersten Lager dieser Art in Deutschland. In Neustadt wird am 10. März Dr. Forthuber seines Amtes als Oberbürgermeister enthoben und in Schutzhaft genommen. Er wurde durch RA Rudolf Hamann ersetzt. Dieser war seit 1927 niedergelassener Rechtsanwalt in Kaiserslautern. Am 1. 3. 1932 war er in die NSDAP eingetreten. Er war dann als Gauredner und Schulungsredner tätig. Von 1932-1935 war er SA-Rechtsberater bei der Brigade 151.

Mit Dr. Forthuber hatte sich Bürckel eine regelrechte Prozessfehde geliefert, die im Jahr 1926 anfing und die sich über Jahre erstreckte (s.o. den Streit um Förster, Redakteur des Eisenhammer.)

Am 17. März ordnete er Säuberungen an. Gleichzeitig forderte er alle jüdischen Bürgermeister und Stadträte auf, ihre Ämter niederzulegen.Und als Drohung schob er nach, dass wer sich weigere, in Schutzhaft und ins Arbeitslager Neustadt gebracht würde.

Natürlich gab es auch in der Pfalz Bücherverbrennungen, schon am 26. März in Kaiserslautern, dann am 10. Mai 1933 in Landau, am 13. Mai in Oppau, am 14. Mai in Neustadt.Gaukulturwart war Kurt Kölsch.Er hatte seine Lehrerausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Kaiserslautern gemacht. Er hatte Bürckel kennengelernt, war von diesem 1930 in die NSDAP –Rheinpfalz und in den Nationalsozialistischen Lehrerbund eingeführt worden. Schon im Dezember wurde er von Bürckel zum Leiter der Abteilung Rasse und Kultur ernannt. Dann war er Gaukulturwart der Westmark.

Am 21. März wurde das Parlament feierlich eröffnet. Der Tag ist als “Tag von Potsdam” in die Geschichte eingegangen. Die Abgeordneten mit Ausnahme der SPD und KPD nahmen an einem Festakt teil an dem auch der Reichspräsident anwesend war.

Hitler – in Cut und Zylinder !- verneigte sich vor von Hindenburg und gab ihm die Hand. “Der Gefreite und der Feldmarschall”. Goebbels hatte das alles sehr publikumswirksam inszeniert. Selbst das Datum war mit Bedacht gewählt worden.

Am 21. März 1871 hatte sich nämlich der erste deutsche Reichstag konstituiert. Auch der Ort war mit Potsdam sehr bewusst gewählt worden. Potsdam, die Residenzstadt Friedrichs des Großen. Man versuchte also eine Linie zu ziehen von Friedrich

über Bismarck und dann zu Hitler. Am nächsten Tag fand die konstituierende Sitzung des Reichstages in der Krolloper statt, die Ausweichquartier war, weil der Reichstag wegen des Brandes nicht benützt werden konnte.

Am 22. März wurde das erste Konzentrationslager in Dachau in Betrieb genommen. Der nächste Tag aber ebnete den Weg in die Diktatur. Am 23. März wurde nämlich über das “Ermächtigungsgesetz” abgestimmt,

das “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”. Hitler wurde ermächtigt, Gesetze zu erlassen ohne Mitwirkung der Legislative. Das galt auch für Verträge mit dem Ausland. Die so beschlossenen Gesetze konnten von der Verfassung

abweichen. Weder ein Reichstagsausschuss noch der Reichsrat konnten Kontrolle ausüben oder nachträglich die Aufhebung beantragen. Das Gesetz sollte 4 Jahre gelten. Die Abgeordneten der KPD waren bereits alle inhaftiert oder wie Innenminister Frick das süffisant kommentierte “durch nützliche Arbeiten in den Konzentrationslagern” am Erscheinen gehindert. Alle 81 Abgeordneten waren entweder inhaftiert, geflohen oder untergetaucht. Auch von den 120 SPD Abgeordneten konnten nur noch 94 an der Abstimmung teilnehmen. Von der SPD waren 26 Abgeordnete entweder in Haft oder geflohen. Während der Abstimmung waren illegal bewaffnete SA und SS Angehörige im Reichstag anwesend. Otto Wels, Reichstagsabgeordneter und SPD-Vorsitzender,

wandte sich in seiner Rede gegen die Annahme des Gesetzes. Es war praktisch die letzte freie Rede im Parlament. Wels stand dann auch im August 1993 prompt auf der ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reiches und erhielt die deutsche Staatsangehörigkeit

aberkannt. Zentrum und BVP hatten für ihre Partei Fraktionszwang für die Abstimmung durchgesetzt und stimmte, wenn auch nach langen innerparteilichen Debatten dem Gesetz zu. Der Reichstag hatte sich damit selbst entmachtet.

Der Terror hatte schon seit dem 10. März in Bayern und der Pfalz eingesetzt. Bis zum 13. März waren schon 2000 Menschen in “Schutzhaft” genommen worden. Im April waren es 5000. (Zahlen nach Matthias Becker in Geschichte von unten.de)

Die Gewalt um den 10. März war auch Bürckel aus dem Ruder gelaufen, so stark dass sich der Münchner Gauleiter Adolf Wagner und bayrische Innenminister gezwungen sieht, einen Funkbefehl absenden zu lassen, der besagt “Eigentum und Freiheit der Person

gegen ungesetzliche Eingriffe durch Dritte zu schützen (bei Wettstein S. 145). Mit der Errichtung des KZ Dachau wurde Heinrich Himmler, der Reichsführer SS zum politischen Polizeikommissar in Bayern ernannt.Das beendete die willkürlichen Verhaftungen von

Regimegegner und solche, sie man dafür ansah nicht, sondern brachte sie lediglich in geordnete Bahnen. Bürckel ordnete nach Rundfunkansprachen von Hitler an, dass die gesamte SA und SS, soweit sie nicht in die Hilfspolizei eingegliedert sind, ihrer gewohnten Tätigkeit wieder nachzugehen hätten. auch sollten wachen vor Bezirksämtern eingezogen werden, Gewerkschaftshäusern wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt werden und Zeitungsgebäude geräumt werden.

Damit die geplanten Säuberungsmassnahmen im Sinne de Nazis laufen konnten, hatte Reichskommissar Ritter von Epp angeordnet, dass jedem der bayrischen Regierungspräsidenten ein Sonderkommissar der SA beigeordnet wurde. Die ernannte

SA-Chef Ernst Röhm. Für die Pfalz war das Fritz Schwitzgebel, ein wie oben schon gezeigt ein Bürckel loyal ergebener SA-Führer, der natürlich sein volles Vertrauen besass. Bürckel hatte es immer verstanden, alle wichtigen Schaltstellen mit seinen Gefolgsleuten zu

besetzen, was ihm half, seine Macht innerhalb des Apparates zu sichern. An ihm ging nichts vorbei und er behielt sich immer die letzte Entscheidung vor, obwohl laut Röhm der Sonderkommissar der “Herr in seinem Bezirk sein soll, dem sich alles unterordnen soll”

(nach Wettstein S. 150)

Ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Gleichschaltung war das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das Wilhelm Frick gedeckt durch das Ermächtigungsgesetz am 7. April 1933 erließ. Das Gesetz legte fest, dass “Beamte nach Maßgabe

der folgenden Bestimmungen aus dem Amt entlassen werden (können), auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.” §1. § 3 sagte, “Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Nur Frontkämpfer aus den Jahren 1914-1918 waren davon ausgenommen. Dieses “Frontkämpferprivileg” hatte der Reichspräsident von Hindenburg von Hitler eingefordert. Zum Erstaunen er Nazis erfüllten diese Bedingung eine erstaunliche hohe Zahl

von Beamten so dass noch gut die Hälfte der rund 5000 jüdischen Beamten im Amt bleiben konnten. Erst die Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 schuf die Voraussetzung alle jüdischen Beamten zu entlassen, da sie den Beamtenstatus von

einer neugeschaffenen Reichsbürgerschaft knüpfte. Es gab nun eine gesetzliche Grundlage und bürgerliche Kreise begrüßten, dass die Judenfrage geregelt war, zumal es eine durchaus herrschende Meinung war, dass ein “übermächtiger Einfluss der jüdischen Fremdkultur” herrsche, und dass es durchaus in Ordnung war, wenn dieser beschnitten wird. Auf Druck der NSDAP wurde der “Arierparagraph” schnell auf nahezu alle Organisationen, berufsständische Vereinigungen und Verbände ausgedehnt.

Ebenfalls am 7. April wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlassen, allerdings auch mit der Einschränkung des Frontkämpferprivilegs.

Das Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ vom 25. April 1933 begrenzte die Neuzulassung jüdischer Schüler entsprechend dem jüdischen Bevölkerungsanteil auf 1 1/2 % Im September wurde

die Reichskulturkammer gegründet, das bedeutete dass Juden aus der Presse sowie aus künstlerischen und freien Berufen ausgeschlossen wurden.

Am 29. September 1933 folgte das Erbhofgesetz. Der Besitz eines vererbbaren Hofes war nun an arische Abstammung gebunden. In einem Dreivierteljahr nach der Machtergreifung waren die Juden aus allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen

per Gesetz verdrängt worden.

Beim Kampf gegen Warenhäuser in “jüdischem Besitz” war man in der Pfalz schneller als bei der Ausgrenzung der Juden per Gesetz aus dem öffentlichen Leben. Der reichsweite “Judenboykott” ab 1. April 1933 begann in Ludwigshafen schon am 13. März.

die 4 (jüdischen) Kaufhäuser Wronker, Rothschild, Brandt und Tietz mussten ihre Erfrischungsräume, also heute die Restaurants schließen. Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Fritz Ecarius schildert das in einem Brief so

„Die Schließung der Erfrischungsräume der hiesigen Warenhäuser erfolgte nicht auf amtliche Anordnung. Es bestand die Gefahr, dass die Geschäfte dazu durch die erregten Volksmassen gezwungen worden wären. Die Geschäftsinhaber haben dann auf eigenen Antrieb die Erfrischungsräume geschlossen.“ (zitiert bei Matthias Becker in Geschichte von unten.de) Der Ludwigshafener OB war zwar kein Parteigenosse. Er galt als unpolitischer Technokrat und zeigte sich in der Öffentlichkeit immer als loyal gegenüber dem nationalsozialistischen Staat. er wurde erst 1937 in den Ruhestand versetzt, nachdem er sich mit Gauleiter Bürckel über die Einführung der Gasfernversorgung von Ludwigshafen überworfen hatte. Der Boykott wurde in Ludwigshafen nicht nur begonnen, er dauerte auch am längsten. Die Warenhäuser wurden schon 1934 “arisiert” und schon Ende März 1933 durften Hermann und Max Wronker die Geschäftsräume ihres Unternehmens nicht mehr betreten. Der Gründer der Kette wurde Ende 1942 zusammen mit seiner Frau in

Auschwitz ermordet, nachdem sie vom französischen Internierungslager in Gurs nach Auschwitz deportiert worden waren.

Natürlich gab es auch Reibereien mit der katholischen Kirche. Anders als sein Württemberger Kollege Gauleiter Murr (siehe diesen Blog) ging Bürckel den pfälzischen Klerus nicht so direkt an. Murr ließ den Rottenburger Bischof Johannes Baptista Sproll

und mehrere Pfarrer des Landes verweisen. Bürckel bestritt im Jahr 1933 das katholische Priester verhaftet worden seien. Auch Misshandlungen hätten nicht stattgefunden. “Wir greifen keine Religion und keine Priester an , sondern nur Parteimenschen in Uniform”

(zitiert bei Wettstein S. 167) In der Nacht vom 26 auf 27. Juli 1933 war in Rheingönnheim der katholische Priester Wilhelm Caroli überfallen und schwer verletzt worden. Caroli war von 1928-1933 Schriftleiter des „Katholischen Kirchenblattes“ in Ludwigshafen

und hatte schon seit 1930 sehr kritisch zum Nationalsozialismus Stellung bezogen. Er verstarb übrigens 1942 nach einer halbjährigen Lagerhaft im KZ Dachau. Geradezu zynisch hört es sich an, wenn nach dem Überfall die Gauleitung zur Ergreifung der

Täter eine Belohnung von 500 Reichsmark aussetzte. Als Täter wurden übrigens 3 SA-Männer ermittelt. Diese wurden dann parteiintern gemaßregelt. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden aber nach der Verordnung vom 7. August 1933 eingestellt,

weil es sich um ein Vergehen zur Durchsetzung des NS-Staates aus politischer Überzeugung gehandelt habe. (zitiert bei Wettstein S. 167).

Die gespannten Beziehungen der katholischen Kirche hatten sich nach dem Ermächtigungsgesetz etwas entspannt. Zentrum und katholische Kirche waren eng verflochten. Nach dem Ermächtigungsgesetz gab Kardinal Adolf Bertram, der seit 1919 Vorsitzender

der Fuldaer Bischofskonferenz war, seelsorgerliche Anweisungen an die Mitglieder der Bischofskonferenz. Die ablehnende Haltung der kath. Kirche gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung sollte nach der Erklärung Hitlers korrigiert werden. So hob die Kirche das Verbot von Katholiken in die NSDAP einzutreten stillschweigend auf. Auch der Ausschluss von den Sakramenten und das Uniformverbot bei Gottesdiensten wurde revidiert.

Im Gemeinsamen Hirtenbrief vom 8. Juni 1933 heißt es unter anderem :”daß kein Gemeinwesen ohne Obrigkeit gedeiht,und nur die willige Einfügung in das Volk und die gehorsame Unterordnung unter die rechtmäßige Volksleitung die Wiedererstarkung der

Volkskraft und Volksgröße gewährleisten.” (zitiert bei Hans Müller: Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Dokumente, S. 163)

Schon vorher hatte Adolf Hitler erklärt, wie seine “ nationale Regierung” die Rolle der Konfessionen sah. In seiner Regierungserklärung vom 23.03 1933 sagte er: “Die nationale Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlossenen Verträge respektieren; ihre Rechte sollen nicht angetastet werden. Sie erwartet aber und hofft, daß die Arbeit an der nationalen und sittlichen Erhebung unseres Volkes, die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird allen anderen Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegenübertreten. “ Etwas überraschend schloss der Vatikan dann am 22.Juli 1933 das Konkordat

mit der neuen Reichsregierung ab. Die katholische Kirche hoffte damit, die deutschen Bischöfe, ihre Bistümer und die Strukturen und die katholischen Verbände vor dem Zugriff des Regimes bewahren zu können. Der Schutz der Verbände schien dringend erforderlich, zumal der Straßenterror gegen die Verbände zunahm. So musste zum Beispiel der Gesellentag des Kolpingswerkes am 11. Juni 1933 in München nach tätlichen Übergriffen der SA abgebrochen werden.

Die Verhandlungen kamen auf Wunsch der Reichsregierung wieder in Gang. Franz von Papen betont, der in dieser Regierung Vizekanzler war, dass das vor allem seiner Initiative zu verdanken war. Hitler wollte vor allem den Klerus von parteipolitischer

Tätigkeit fernhalten. Am 22.6.1933 hatte Innenminister Frick die SPD mit der Begründung, sie sei “volks-und-staatsfeindlich”, aufgelöst. Am 4. Juli gaben die BVP und am 7. Juli das Zentrum auf Druck ihre Selbstauflösung bekannt. Nun musste der Heilige Stuhl

keine Rücksicht mehr auf den politischen Katholizismus nehmen.Am 8. Juli erfolgte die Paraphierung durch Regierungsvertreter und Vertreter der katholischen Kirche.

Das Konkordat umfasste 34 Artikel. Es regelte die wechselseitigen Rechte und Pflichten des Deutschen Reiches und der katholischen Kirche im Reichsgebiet und wird noch heute für die Bundesrepublik Deutschland als gültig betrachtet.

“Art. 1 Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen.

Art. 5 Geistliche erhalten den gleichen Schutz des Staates wie Staatsbeamte

Art. 21 Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. … “

(zit. nach: Das Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen, herausgegeben von Martin Greschat und Hans-Walter Krumwiede (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen; V), Neukirchen-Vluyn 1999, 75])

Damit waren für die Kirche wichtige Punkte festgeschrieben. Noch am selben Tag hob Adolf Hitler mit einer Verordnung Zwangsmaßnahmen gegen Geistliche und katholische Organisationen auf und bestätigte so die Hoffnungen, die die katholische

Kirche in den Vertrag gelegt hatte.

Nach der Reichstagswahl vom März hatte auf allen Feldern die “Nazifizierung” begonnen. Schnell richtete sich der Terror gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Am 13. März waren dem Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

aus über 20 Orten gewaltsame Übergriffe und Besetzungen von Gewerkschaftshäusern gemeldet worden. Im März waren noch Betriebswahlen angesetzt worden. Es zeichnete sich eine Niederlage der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation ab.

sie kam nur auf 11,7 % der Stimmen, die freigewerkschaftlichen Listen erzielten 73,4 %. so wurden die Wahlen einfach ausgesetzt.

Der 1. Mai war erstmals zum gesetzlichen Feiertag mit Lohnfortzahlung worden erklärt worden. Am 2. Mai begann die Zerschlagung der Gewerkschaften. Um zehn Uhr wurden reichsweit alle Häuser des ADGB und des Allgemeinen freien Angestelltenbundes AfA

und ihrer Mitgliedgewerkschaften besetzt. Führende Funktionäre wurden in Schutzhaft genommen. Das Vermögen der Gewerkschaften wurde eingezogen. Die Gewerkschaften waren zerschlagen.

Zurück zu Bürckel. Ludwig Siebert war am 12. April 1933 von Ritter von Epp zum bayrischen Ministerpräsidenten ernannt worden.Beide wollten die bayrischen Gauleiter, vor allem aber Bürckel in die Verwaltungshierarchie einbinden und so eine Einheit zwischen Regierung und Partei herstellen. Ludwig Osthelder hatte erst im September 1932 das Amt des Regierungspräsidenten übernommen. Nach Angriffen aus der NSDAP Bezirkstagsfraktion im Juli 1933 verzichtete er auf eine weitere Geschäftsführung und ließ

am 1. Oktober 1933 in den Einstweiligen Ruhestand versetzen. Siebert bot nach dem Verzicht Ostfelders Bürckel das Amt des Regierungspräsidenten an. Bürckel lehnte dies umgehend ab, hätte es doch für ihn bedeutet sich den beiden Gauleitern

Adolf Wagner, München zugleich bayrischer Innenminister und Hans Schemm, Oberfranken und zugleich bayrischer Kultusminister unterzuordnen und Weisungen entgegen zu nehmen. Das deckte sich nicht mit seinem Machtbewusstsein, gestärkt durch das

Ansehen, das er bei Hitler genoss. Obwohl ihn auch Ritter von Epp inständig bat, ein Regierungsamt in Bayern anzunehmen. Er konnte sich nur eine eigenverantwortliche Staatsführung im Regierungsbezirk Pfalz vorstellen und war nur bereit, sich dem

Führer unterzuordnen. Am 8. Februar 1934 fand in München eine Gauleitertagung statt, bei der alle Gauleiter aufgefordert wurden, ein Ministeramt zu übernehmen.Nach langen Verhandlungen kam am 10. April das Ergebnis zustande, dass alle Gauleiter

als Sonderbeauftragte der Staatsregierung ernannt wurden, ohne Beamtenstatus und ohne jegliche Verwaltungstätigkeit aber mit Sitz und Stimme. Dem stimmte auch Bürckel zu. Am 24. April 1934 wurden die Gauleiter vereidigt, was Bürckel zunächst nicht

wollte-er habe bereits dem Führer den Treueid geleistet- musste aber dann doch nachgeben. Am 1. Mai übernahm Bürckel dann sein Amt als Sonderbeauftragter in Speyer. Auch hier testete er die Grenzen seiner Macht voll aus. Er schlug dem bayrischen Ministerpräsidenten Siebert Richard Imbt, den Kreisleiter und Bürgermeister von Kaiserlautern als kommissarischen Regierungspräsidenten für die Pfalz vor und ernannte ihn kraft seiner Amtsvollmacht auch gleich. Als er Imbt dann auch zu seinem

Stellvertreter als Sonderbeauftragten ernannte, wurde es dem Innenminister Frick zu viel. Er wies Siebert an, Bürckel sofort Imbt von diesem Posten abzuberufen zu lassen. Und Frick forderte Bürckel ultimativ auf, entweder das Amt des Regierungspräsidenten anzunehmen

oder das des Sonderbeauftragten niederzulegen. Bürckel verzichtete. Er hatte aber doch gewonnen. Das Amt des Regierungspräsidenten wurde nicht mehr besetzt. Stellvertretender Leiter der Kreisregierung wurde Oberregierungsrat Wemmer im Innenministerium. Die Zeit der Interimsverwaltung nutzte er, die Kreisbehörde in eine Parteibehörde umzuwandeln und mit ihm ergebenen Mitarbeitern zu besetzen. Er war dort der unangefochtene Chef. Seinen Weisungen wurde bedingungslos Folge geleistet.

Am 14. Oktober folgte ein Paukenschlag Hitlers. Der Deutsche Reichsrundfunk meldete, dass die deutschen Vertreter die in Genf tagende Abrüstungskonferenz verlassen hatten. Delegationsleiter war Rudolf Nadolny.Deutschland war auch aus dem Völkerbund

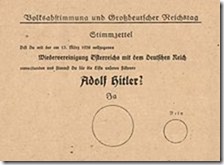

ausgetreten. Am Tag zuvor hatte Hitler in einer Kabinettssitzung erklärt, das Kabinett aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben und diese mit einem Volksentscheid zu seiner Friedenspolitik zu verbinden.Wahlen ist eigentlich nicht richtig ausgedrückt, denn seit

dem 14. Juli 1933 gab es in Deutschland keine Parteien mehr außer der NSDAP. An diesem Tag wurde nämlich das “Gesetz gegen die Neubildung von Parteien” erlassen.

“§ 1. In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.” war der erste Paragraph. (Quelle: Reichsgesetzblatt 1933 I S. 479)

Ein enormer Wahlfeldzug wurde trotzdem gestartet mit dem üblichen Szenario, Massenaufmärsche, Apelle, Plakatkrieg. Auch Intellektuelle warben für das “Ja”, so der Philosoph Martin Heidegger, der ohnehin nicht durch Distanz zum Nationalsozialismus aufgefallen ist, aber auch Gerhart Hauptmann, Ferdinand Sauerbruch. Auch die deutschen Bischöfe forderten zum Ja auf.Kardinal hatte in einer Wahlstellungnahme gesagt:”Reichskanzler Adolf Hitler hat das deutsche

Volk zu einer Abstimmung am 12. November aufgerufen,um vor der ganzen Welt den Friedenswillen des deutschen Volkes und seine Zustimmung zu den Friedensreden des Reichskanzlers

zu bekunden. Die deutschen Bischöfe, die von jeher in ihren Predigten und Hirtenbriefen für den Völkerfriedeneingetreten sind, begrüßen dieses öffentliche Bekenntnis zum

Frieden. Darum werden die Katholiken aus vaterländischem und christlichem Geist ihre Stimme für den Völkerfrieden, für die Ehre und Gleichberechtigung des deutschen Volkes erheben.

[…] Die Katholiken bekennen damit aufs neue ihre Treue zu Volk und Vaterland und ihren Dank für die weitschauenden und kraftvollen Bemühungen des Führers, dem deutschen

Volk die Schrecken eines Krieges und die Greuel des Bolschewismus

zu ersparen, die öffentliche Ordnung zu sichern und den Arbeitslosen Arbeit zu beschaffen.“ (in Entwurf III Faulhabers, 6.11.1933, in: Volk, Akten Faulhabers 1, S. 800.)

Bürckel forderte auf zur Abstimmung zu gehen und drohte, wer nicht zur Wahl ginge, würde als Separatist betrachtet. Auf den Einsatz einer großen Zahl von Rednern verzichtete er. Er setzte auf “private Gespräche”. Vor Ort

und in den Betrieben sollten die notwendigen Stimmen gesammelt werden. Auch setzte er auf die “Volksgemeinschaft”, diese beschwor er immer wieder. Am 8. November gab er eine Bekanntmachung heraus, die so nur im Gau Pfalz, nicht

aber in anderen Gauen zu finden war. “sämtlichen Bürgermeistern wird nach der Wahl eine Urkunde, unterzeichnet vom Kreiswahlleiter, ausgehändigt, aus welcher ersichtlich ist, wie die Bürger Gemeinde oder Stadt sich am 12. November zu

Deutschland und seinem Führer bekannten und wieviele sich dem Vaterland versagten” Außerdem hatte er ein Belohnungsangebot als Ansporn ausgearbeitet. “Die prozentuale Leistung am 12. November wird zur Grundlage genommen für die künftige

Nummerierung der Kreise, sodass der beste Kreis die Nummer 1 erhält, der zweitbeste die Nummer 2 usw. Die gleiche Nummerierung wird durchgeführt für die Ortsgruppen und Zellen innerhalb der Kreise.” (zitiert bei Wettstein S. 181)

Natürlich spornte das die Parteigenossen zu höchster Leistung an, den keiner wollte nach der Wahl als Versager gebrandmarkt werden. Damit hatte Bürckel auch über die Grenzen der Pfalz Aufsehen erregt.

Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps unterhielt den ganzen Tag eine Fahrbereitschaft, um Alte, Gebrechliche und Kranke zur Wahl zu bringen. Außerdem wurde auf perfide Art ein Grund gegeben, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen.

Es wurde die Anordnung erlassen, dass die Wähler gleich nach der Stimmabgabe ein Wahlabzeichen offen zu tragen hatte. Das wurde ihnen aber erst im Wahllokal zum sofortigen Anstecken ausgehändigt.

Das Ergebnis war dann auch sehr eindeutig. 95,1 % billigten die Außenpolitik mit ihrer Zustimmung und in der gleichzeitigen Reichstagswahl erreichte die allein zur Wahl stehende NSDAP 92,2 %. Bürckel konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Der Gau Pfalz hatte wieder die Spitzenposition eingenommen. In der Pfalz hatten 97,0 % bei der Volksabstimmung mit Ja gestimmt und 96,87 % bei der gleichzeitigen Reichstagswahl für die NSDAP. Neinstimmen wurden keine verzeichnet.

Natürlich war das Ergebnis auch für Adolf Hitler wichtig. Zeigte es doch dem In-und dem Ausland, dass Hitler die große Mehrheit des deutschen Volkes hinter sich wusste.

Ein gravierendes Problem stand aber an. Es war die Rolle, die die SA im Reich spielen sollte. 1921 hatte Adolf Hitler die Gründung eines Wehrverbandes der NSDAP angeordnet. Die Sturmabteilung war eine auf Hitler eingeschworene

Kampforganisation der Partei. 1922 hatte er Hermann Göring, der auch 1922 in die NSDAP eingetreten war, mit der Führung der im Aufbau befindlichen SA beauftragt. Sie beteiligte sich am gescheiterten Hitlerputsch.

Nach dem Putsch verbot der Chef der Reichswehr Hans von Seeckt die NSDAP aber auch rechtsextreme Wehrverbände. Als Auffangorganisation gründete Ernst Röhm den Frontbann im Mai 1924. schon im September soll er 30.000 Mitglieder

gehabt haben. Hitler wurde Ende 1924 aus der Haft entlassen. Im Februar 1925 wurde die NSDAP neugegründet. Auch die SA wurde wieder aufgestellt, diesmal in die Partei eingegliedert. Nach der Wiedergründung der Partei

war Hitler mit Röhm über die Rolle der SA in Streit geraten. Hitler vertrat jetzt die “Legalitätstaktik”. Da passte die Zusammenarbeit mit paramilitärischen Verbänden nicht mehr ins Konzept. Hitler brauchte keinen Wehrverband mehr,

sondern lediglich einen Saalschutz. Franz Pfeffer von Salomon übernahm auf Wunsch von Hitler den Posten des Obersten SA-Führers (OSAF). Er war Jurist und war am Ende des 1.Weltkrieg Hauptmann und Bataillonskommandeur. Er entwickelte die bis zum Ende des „Dritten Reichs“ gültige organisatorische und regionale Gliederung der SA und schuf mit vormilitärischer Ausbildung, einheitlichen Uniformen und militärischer Disziplin eine schlagkräftige Parteimiliz. Außerdem unterstanden ihm auch die HJ und der NS-Studentenbund. Provozierende Aufmärsche, zur Schau gestellte Stärke sollte die nationalsozialistische Geschlossenheit zeigen und waren auch ein Instrument der NS-Propaganda. Gewalttätige Übergriffe auf den politischen Gegner, also vor allem Mitglieder

der KPD und SPD zählten zu ihrem Repertoire, aber auch Juden und christliche Gruppen wurden Ziel von Angriffen. Eine weitere Krise zeichnete sich im Vorfeld der Reichstagswahlen von 1930 ab. Aus der SA war die Forderung laut geworden, führenden Mitgliedern einen sicheren Listenplatz bei der Wahl zu garantieren. Hitler lehnte das ab. Auch Pfeffer von Salomon bejahte die Trennung von SA-Führerschaft und Mandat. Die Berliner SA trat daraufhin in Streik. SA Männer besetzen am von 30. auf 31. August 1930 sogar die Gaugeschäftsstelle und die Redaktionsräume der Gauzeitung der Berliner NSDAP “Der Angriff” unter dem stellvertretenden OSAF Ost Walter Stennes. Es kam zu einer wilden Prügelei zwischen SA und SS-Männern, erst die herbeigerufenen Polizei konnte die Ordnung wieder herstellen. Pfeffer von Salomon trat zurück. Hitler eilte nach Berlin und übernahm selbst den Posten des OSAF .Zum Ausgleich wurde Pfeffer von Salomon bei der Septemberwahl 1932 als Reichstagskandidat aufgestellt. Für die tägliche Arbeit wurde der Posten des Stabschef neu eingerichtet. Hitler besetzt ihn mit seinem alten Kampfgefährten Ernst Röhm, der schon beim Putsch am 9. November 1923 dabei war. Röhm war nach Südamerika gegangen, hatte 1928 als Militärinstruktor in Bolivien gearbeitet.

Er war 1930 aus Südamerika zurückgekehrt und trat wieder in die NSDAP ein. Im Januar 1931 trat er den Posten des Staatschef der SA an. Der Konflikt zwischen Stennes und der SA-Führung war aber nicht ausgestanden. Zum einen lehnte er die unter Röhm gerade begonnene Umorganisation der SA ab. Hauptgrund der Ablehnung durch die NSDAP-Spitze war aber die aktionistische Ausrichtung von Stennes und seiner Leute. Mit der Notverordnung vom 28. März 1931 zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen ,

deutete die Regierung an, dass sie in Zukunft energischer gegen politische Gewalt vorgehen wolle. Das gefährdete die Erfolge, die die NSDAP mit der Reichstagswahl von 1930 errungen hatte. Der Umkreis um Stennes warf der “Hitler-Fraktion” vor, sich von den

alten Idealen des Nationalsozialismus abgewandt zu haben. Die SA weigere sich, sich “auf dem Altar der Legalität opfern” zu lassen. (Flugblatt »Pg., S.A.-Kameraden! Nationalsozialisten!«, 8.4.1931, BArch Bln, NS26) Hitler setzt Stennes schließlich ab, worauf es zum

zweiten “Stennes-Putsch” kam. Mehrere hundert SA-Leute besetzten das NSDAP Parteigebäude in der Berliner Hedemannstraße. Stennes wurde dann aus der Partei ausgeschlossen.

Er und seine Gefolgsleute bemühten sich die Nationalsozialistische Kampfbewegung Deutschlands (NSKD)auf zubauen. Aber schon im Dezember hatten Geldnot und schwindende Mitgliederzahlen für das aus der NSKD gesorgt.Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam Stennes im Mai 1933 zunächst in Haft. Aber Göring, der ihn noch aus gemeinsamen Kadettenzeiten in Berlin kannte,unterstützte ihn. Auf Rat Görings wurde Stennes in China als Mitglied einer deutschen Militärmission Berater Tschiang Kai-scheks . Er befehligte dort die Leibgarde des Nationalistenführers und schulte Polizeioffiziere. (zur weiteren Geschichte von Stennes siehe siehe Spiegel online Eines Tages SA-Führer Stennes Von Hitlers Haudrauf zu Stalins Spion).

Unabhängig von diesen inneren Auseinandersetzungen wuchs die SA beständig und rasch an. Weltwirtschaftskrise und Wahlerfolge der NSDAP trugen ihren Teil dazu bei. Der Straßenterror nahm zu und führte 1932 zu und führte 1932 zum SA und Uniformverbot.

(s.o.) Im Vorfeld der Reichstagswahl von 1932 kam es zu 300 Toten und über 1000 Verletzten. Bis Ende 1932 waren 92 SA-Leute bei Saal- und Straßenschlachten ums Leben gekommen. Am 14. Januar 1930 wurde Horst Wessel, ein SA-Führer, angeschossen.

Am 23. Februar starb er im Krankenhaus. Eigentlich war es um eine private Auseinandersetzung gegangen. Es ging um Streit mit Mietzahlungen in einer Wohnung wo Wessel zur Untermiete wohnte. Goebbels, damals Berliner Gauleiter, griff das unter anderen Vorzeichen auf und nutzte den Tod Wessels zur hemmungslosen Agitation. Er stilisierte ihn zum “Märtyrer” der Bewegung. Er nannte ihn einen “Christussozialisten”, einen, der durch Taten rufe: »Kommt her zu mir, ich will Euch erlösen “

Zitiert nach R. G. Reuth, Goebbels S. 162. Goebbels gestaltete ein pompöse Trauerfeier, bei der auch Göring, der SA-Führer von Pfeffer sowie Prinz August Wilhelm von Preußen anwesend waren. Nach der Machtübernahme gab es Horst Wessel Plätze.

Das Krankenhaus, in dem er gestorben war, wurde in “Horst Wessel Krankenhaus” umgetauft. Horst Wessel hatte irgendwann zwischen 1927 und 1929 einen Liedtext gedichtet, der zur offiziellen Parteihymne der NSDAP wurde. Nach der Machtübernahme

wurde es auf Anordnung von Innenminister Frick immer im Anschluss an die erste Strophe der Nationalhymne gesungen.

Nach der Machtübernahme war Göring Minister ohne Geschäftsbereich. Außerdem trat er am 30. Januar in die Kommissariatsregierung von Preussen als Innenminister ein. De jure regierte in Preussen zwar immer noch die Regierung Braun.

Von Papen hatte im Juli 1932 nach dem “Preussenschlag” die Regierung Braun abgesetzt. Doch das war vom Staatsgerichtshof für ungültig erklärt worden. Die Notverordnung „Zur Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen“ vom 6. Februar 1933

übertrug kurzerhand alle der Regierung Braun noch verbliebenen Befugnisse auf die Kommissariatsregierung von Papens. Es gab keine Neuwahlen. Das war ein zweiter Staatsstreich in Preussen. Per Erlass vom 23. Februar 1933 gründete

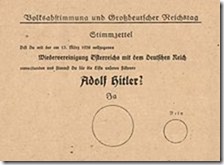

Göring die “Hilfspolizei”. Sie war 50.000 Mann stark und setzte sich überwiegend aus SA und SS- Einheiten zusammen. In Preussen galt ein Verteilerschlüssel, nach dem jeder 5. Hilfspolizist noch aus den Reihen des Stahlhelms kommen musste.