Ottobeuren wurde um 550 als Rodungssiedlung gegründet, der Sage nach von einem Uot und nach ihm Uotbeuren genannt. Im 8. Jahrhundert wurde der Ort zu einem fränkischen Reichshof und Sitz des wohl von Karlmann eingesetzten Zehentgrafens Silach. Dieser fränkische Adlige hatte mehrere Söhne, unter ihnen Tagebert, Gauzibert, der Bischof in Vienne war und Toto der erste Abt und Selige von Ottobeuren. Er war verheiratet mit Erminswint. Diese Familie ist auf dem Ottobeurer Stiftungsbild, einem Fresko über der Marienorgel dargestellt. Sie stiftete 764 das Kloster, das den zwei Heiligen Alexander von Rom und Theodor von Sitten geweiht wurde.

Zur Klostergründung wurden die Reliquien des Märtyrers Alexander erworben, eines der beiden Kirchenpatrone. Das Kloster wurde mit Mönchen aus den Klöstern St. Gallen und Reichenau besiedelt. Am 21. Mai 769 stellt Karl der Große eine Urkunde für Ottobeuren aus“nimmt auf bitte seiner gemahlin Hiltigard (vermählt ende 771 oder beginn 772) abt Toto mit dem kloster Ottobeuren in seinen schutz, verleiht freie wahl des abts, der zur unentgeldlichen investitur bei hof sich einzufinden hat” (RI I N. 135). Diese erste Königsurkunde ist wohl ebenso wie die von Otto dem Großen eine Fälschung. Der erste Abt Toto starb 815 und wurde später als Seliger verehrt (Gedenktag 19.November) Auch die übernächsten beide Äbte Neodegar (864–869) und Witgar (869–902) galten als heiligmäßig. Beide waren sie nach ihrer Abtswürde Bischof in Augsburg. Witgar war wohl Kanzler König Ludwigs, der ihn dann als Abt in Ottobeuren einsetzte. Sein Amt gab er auf, als er 867 Bischof in Augsburg wurde. Bischof Ulrich von Augsburg, der durch die Schlacht auf dem Lechfeld bekannt wurde, war von 972-973 auch Abt von Ottobeuren. Seinem Einfluss ist es wohl zu verdanken, dass Otto I. das Kloster 971 zur Reichsabtei erhob. RI 2 N.557 “verleiht dem kloster Ottobeuern auf bitte der bischöfe Oudalrich von Augsburg der zugleich abt des klosters ist, und Conrad von Konstanz, des Schwabenherzogs Purchard und der grossen Alemanniens sowie nach ausspruch der reichsfürsten befreiung von hof- und heerfahrt und von allem reichsdienst, freie abtwahl, schutz wie ihn schon Karl d. Gr. verliehen “

Abt Dangolf (1000-1012) belehnte Rupert von Ursin mit der Vogtei von Ottobeuren. Da das Kloster über zahlreiche Güter verfügte, gewannen die Herren von Ursin erheblichen Einfluss und eine Macht, die sie weit über die regionalen Freiherren hinaushob.

Das Amt wurde später an Ruperts Sohn Reginbert von Ursin übertragen. Dieser erwarb sich die Gunst des Kaisers und hatte beste Beziehungen zu den Herzogen von Schwaben und Bayern, den Welfen und dem Bischof von Augsburg und dem Abt von Kempten

Abt Eberhard (1050-1069)gleichzeitig auch Abt in Füssen wurde Abt in dem Regensburger Kloster St. Emmeran und Tegernsee. St.Emmeran wiederum war das Kloster Wilhelms von Hirsau (1069-1091), der im Kloster Reformen durchsetzte und es damit zum Reformkloster machte (Hirsauer Reform)

Unter Abt Adalhelm (1082–1094) begann ab 1086 der Neubau von Kloster und Kirche. Allerdings wurde Ottobeuren nun in die Auseinandersetzungen des Investiturstreits hineingezogen, was der Abtei schwer zu schaffen machte.

Abt Heinrich I. (1100–1102) scheint wenig durchsetzungsfähig gewesen zu sein. Ottobeuren war, wenn man der Überlieferung folgt, ein zerrissener Konvent. Das Kloster lag darnieder. Nach dem Tod Heinrichs I erbat der Klostervogt Rupert III. von Ursin vom

Kloster Sankt Georgen im Schwarzwald den dortigen Prior Rupert als Abt für Ottobeuren. Rupert hatte wohl verwandtschaftliche Beziehungen zu den Herren von Ursin, worauf auch der Name Rupert deutet, denn bei der Familie von Ursin kommt Rupert als Leitname vor.

Rupert I. (1102-1145) war vor seiner Zeit als Prior in St. Georgen ebenso wie sein Abt Theoger zuvor Mönche in Hirsau unter dem dortigen Abt Wilhelm. Dieser hatte die von Cluny ausgehende Reformbewegung in seinem Kloster eingeführt. Hirsau wurde nun zum wichtigsten cluniazensischen Reformkloster in Deutschland.Theoger nahm die Hirsauer Reformbewegung nun für St. Georgen auf und strahlte auf weitere Klöster aus, indem 1. St. Georgener Mönchen als Äbte zu reformierender Klöster eingesetzt wurden,

2. St. Georgen an der Gründung von Klöstern mitwirkte, 3. diese Gründungen u.a. als Priorate unter die St. Georgener Mönchsgemeinschaft unterstellt wurden.

Ottobeuren seinerseits beeinflusste Ellwangen und das neue Kloster Marienberg in Südtirol.

Nach seiner Wahl zum Abt ordnete Rupert Kloster und Klosterleben nach Hirsau-St. Georgener Grundsätzen. Die neue klösterliche Disziplin zog auch eine wirtschaftliche Gesundung des Klosters nach sich. Denn hauptsächlich adlige bedachten das Kloster wieder reich mit Schenkungen, so dass sie Mönchsgemeinschaft ihren Grundbesitz massiv ausweiten konnte. Grundbesitz und besondere Rechte, dazu gehörte auch freie Vogtswahl und freie Abtswahl machten im Mittelalter die wirtschaftliche Grundlage

eines Klosters aus. Abt Rupert füllte den Konvent mit Mönchen aus anderen Reformklöstern auf. Neben die Vollmönche stellte er die Laienbrüder und er gründete in Ottobeuren eine Frauengemeinschaft. Die wirtschaftliche erweiterte Grundlage führte dazu, dass der unter Abt Adalhalm begonnene Neubau von Kloster und Kirche vollendet werden konnte. 1121 wurde die Kirchweihe durch die Bischöfe Ulrich I. von Konstanz (1110–1127) und Hermann von Augsburg (1096–1133) vorgenommen. Die Schreibschule wurde ausgebaut und die Buchproduktion erreichte unter Ruperts Nachfolgern Nachfolgern Isingrim (reg. 1145-80) und Bernold (reg. 1180-94) ihren Höhepunkt.

Das Zusammenspiel zwischen Abt und Vogt, wohl erleichtert durch verwandtschaftliche Beziehungen scheint funktioniert zu haben. Mit seinem pragmatischen Reformkurs war er im Kloster Ottobeuren erfolgreich. Er starb nach über 40 Jahren Regierungszeit in heiligmäßigem Ruf.

Sein Nachfolger wurde Abt Isingrim (1145–1180). Er war mit dem Geschichtsschreiber und Bischof Otto von Freising (1138–1158) befreundet. Er begann die Ottobeurer Chronik zu verfassen. In seiner Regierungszeit entstanden auch kostbare liturgische Handschriften wie das Isingrim Missale, das Kollektar des Mönches Reinfrid und das Ottobeurer Graduale. Unter Isingrim muss auch die verloren gegangene Vita seines Vorgängers geschrieben worden sein. Er begleitete 1152 Bischof Konrad von Augsburg nach Rom. Dort bestätigte ihm Papst Eugen III. alle Privilegien und Besitzungen des Klosters. Während seines Romaufenthalts brannte das Kloster und die Kirche nieder. Er ließ den Neubau bald beginnen. 1171 bestätigte Kaiser Friedrich I. die Privilegien des Klosters. Zwei Jahre vor seinem Tod fiel Abt Isingrim in geistige Umnachtung. Prior Gernod übernahm die Amtsgeschäfte.1180 starb Isingrim. 1204 wurden unter Abt Konrad (1194 – 1229) die wieder errichteten Klostergebäude von Bischof Otto von Freising eingeweiht.Abt Konrad erhielt 1205 auch das Recht, die Inful zu tragen. Das erst 1204 wieder geweihte Kloster brannte schon 1217 wieder ab. Das Feuer griff auch auf den Markt Ottobeuren über. Im Kloster wurden viele Kostbarkeiten und Handschriften vernichtet. Das Kloster wurde umgehend wieder aufgebaut. Das Frauenkloster scheint auch vernichtete worden zu sein. Es wird nun nicht mehr erwähnt. Trotz zweier Brände blühte das künstlerische Leben im Kloster. Um 1220 entstand das Gnadenkreuz. 1212 war die Familie von Ursin-Ronsberg im Mannesstamm ausgestorben. Die Vogtei kam dann an Gottfried von Marstetten und 1217 an die Staufer. Auf Konrad folgte Berthold I. (1227–1246) Seine Weihe fand in Geislingen statt.Er erlangte 1238 die Pontifikalien. Aus gesundheitlichen Gründen resignierte er.

Konrad II. (1296–1312) wurde von König Albrecht 1299 als Fürst bezeichnet. Allerding verloren die Äbte den Fürstenrang im 15. Jahrhundert wieder. Bei Pater Magnus Bernhard wird Abt Konrad in seiner kleinen Schrift “Beschreibung des Klosters und

der Kirche zu Ottobeuren” Ottobeuren 1883 nicht besonders gut bewertet. Unter ihm “kam die Klosterzucht in Verfall” (S.9). Die Vogtei war mittlerweile (1356) als Pfand an den Bischof von Augsburg gelangt. Da die Fürstbischöfe eine Ausdehnung ihres Einflusses im

Ottobeurer Gebiet anstrebten, beanspruchten sie die weltliche und geistliche Obrigkeit. für das Kloster bedeutete dies eine zeitweilige Verkümmerung seiner eigenen Territorialhoheit. Und es kam immer wieder zu Eingriffen in innerklösterliche Angelegenheiten.

das führte schließlich zu jahrhundertelangen Rechtsstreitigkeiten. Auch wirtschaftlich hatte das Kloster zu kämpfen. die Nachfolger Konrad, vor allem Abt Johann II. von Hocherer (1378–1390) versuchten die Lage durch Verkauf und Verpfändung namhafter Ortschaften und Besitzungen zu verbessern. So wurde zum Beispiel das Dorf Günz, mehrere Güter in Egg verkauft. Abt Eggo Schwab (1404–1416), der letzte adlige Abt, schaffte dauerhaftere Erleichterung. Er erreichte auch mit dem Bischof Eberhard von Augsburg und dem Augsburger Domkapitel einen Vergleich, der 1411 geschlossen wurde. Er nahm am Konstanzer Konzil (1414-1418) teil. Er verteidigte die Rechte des Stiftes, was ihm den erbitterten Hass des umliegenden Adels zu zog, so sehr, dass ein erfolgreiches Mordkomplott gegen ihn durchgeführt wurde. Seinen Einsatz für sein Stift zahlte er 1416 mit seinem Leben. Sein Nachfolger Johann Schedler (1416 –1443) nahm am Abschluss des Konzils teil. Er konnte den Konsolidierungskurs des Kloster fortsetzen und einige

Dörfer wie Wolfertsschwenden und Ollarzried für das Kloster erwerben.Der nächste Abt JodokNiederh0f starb nach 10-jähriger Regierungszeit an einem Schlaganfall. Auf ihn folgte Abt Johann VI. Kraus (1453–1460).Er unterließ nichts “was man je von einem emsigen

Abte zu erwarten befugt war” wie der Ottobeurener Chronist Maurus Feyerabend in “Des ehemaligen reichsstiftes Ottenbeuren Benediktiner ordens in Schwaben Jahrbücher” im 2. Band erschienen in Ottobeuren 1814 auf Seite 671 schreibt. Dann wurde er Opfer einer üblen Verleumdung, als Verschwender von Klostergütern bezeichnet, gefangen genommen und seines Amtes enthoben. Er lebte nach seiner Absetzung noch 15 Jahre in Kempten. Auch das Klosterarchiv wurde gewaltsam nach Dillingen verlagert. Für die Rechte des Stifts wichtige Urkunden wurden diesem so entzogen.Obwohl Ottobeuren auf dem Recht auf freier Abtswahl bestand, setzte Kardinal Peter aus Augsburg Propst Wilhelm von Lustenau aus Roth bei Dinkelsbühl als Abt ein. Roth war eine Propstei des Klosters Hirsau. Er verfügte über eine große Beredsamkeit, war ein guter Geschäftsmann und galt als guter Vermittler und Schlichter in Streitsachen und wurde oft besucht, um sich in schwierigen Angelegenheiten Rat einzuholen. Er war aber, wie ihn Feyerabend beschreibt “mehr ein gefälliger Welt-als ein guter Ordensmann” (S.679 ebda) Schon kurz nach beginn seiner Amtszeit in Ottobeuren häufte er dort Schulden auf. Die Ordensdisziplin ließ schnell nach, da er mit schlechtem Beispiel voranging. Außerdem ließ er eine Reihe unnötiger und zweckloser Gebäude errichten. Um das zu finanzieren verkaufte er grundeigene Höfe, Waldungen, Wiesen und andere Besitzungen. Das für das Kloster gefährlichste war, dass er sich seinem Gönner Kardinal Peter immer erkenntlich zeigte, nicht auf die Einhaltung der Rechte des Stiftes pochte und widerrechtliche Eingriffe einfach hinnahm. Dies gefährdete die weltliche Unabhängigkeit des Stiftes enorm. Die Vergabe bedeutender Rechte an den Augsburger Kardinal, es ging um die Erhebung einer Kriegssteuer, wurde nur durch das standhafte Benehmen des Ottobeurer Vogtes Konrad von Werwang, des Fleckenammanns Jos Hildebrand und der übrigen Hauptleute der untergebenen Dorfschaften verhindert. 1465 kam im nahegelegenen Eldern eine Wallfahrt auf, weil dort ein Gnadenbild gefunden worden war. Ein Bauer ließ dort eine hölzerne Kapelle errichten, die Abt Wilhelm mit einer kleinen Kirche überbauen ließ. Sein Nachfolger Abt Nikolaus Röslin ließ diese dann 1487 zu einer geräumigen Kirche ausbauen. Eldern entwickelte sich dann zum meistbesuchten Wallfahrtsort im Bistum Augsburg.

1467 entsagte Abt Wilhelm für sechs Jahre auf alle Regierungsgeschäft und legte alle zeitlichen Verwaltung in die Hände des Kardinals. Darüber fertigte er eine Urkunde aus, in der er den Augsburger Bischof ausdrücklich als in allen geistlichen und weltlichen Sachen ausdrücklich als “obergnädigsten Herrn “ bezeichnete. (Feyerabend S. 692)

Kardinal Peter von Augsburg verstarb 1469. Sein Nachfolger Johann von Werdenberg verfolgte in Ottobeuren aber die gleiche Politik weiter. Schon nach dem Amtsverzicht war der Prior weg versetzt worden. Viele Mönche wurden aus anderen Klöstern nach Ottobeuren gebracht. Diese kannten die rechte des Stiftes natürlich nicht. Der Klostergemeinde beließ man nur “die Ehre und das Verdienst des Gehorsams” (Feyerabend S. 693)Die Unruhe im Kloster war dem neuen Augsburger Bischof auch nicht verborgen geblieben. Im Herbst kam er selbst nach Ottobeuren. Er setzte Abt Wilhelm, der ja nur auf sechs Jahre seine Regierungsgeschäfte abgelegt hatte, nun ab und ging nach Augsburg zurück. Seinen Schreiber Johann Kurwang hatte er mit der Verwaltung beauftragt.

Die Ordensgeistlichen sahen für die künftige Verwaltung des Stiftes Schlimmes voraus und stellten ihre Sicht in einem Schreiben an den Fürstbischof dar. Als sie erfuhren, dass der Bischof mit starker Begleitung anreiste, packten die noch vorhanden Schriftstücke, Kirchengerät, Inful und Abtsstab und flohen zum Landvogt von Schwaben Johann Truchsess von Waldburg und stellten sich unter dessen Schutz. Auf Befehl des Bischofs wurden nun sechs Mönche aus St. Afra und sechs aus Elchingen in das verwaiste Kloster entsandt. Nun griffen auch die benachbarten geistlichen und weltlichen Stände ein, um die verworrene Lage zu entspannen. Die Klostergemeinde wandte sich nun direkt an Rom.Von dort wurden der Abt von St.Gallen und von Salem beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Abt Wilhelm war schon vorher wieder eingesetzt, weigerte sich aber, den abgereisten Mönchen, ihre Kosten zu ersetzen, wie es die Schiedskommission entschieden hatte. Auch ein Kirchenbann von der Kommission über den Abt verhängt, änderte nichts. die Lage war noch verworrener. Abt Wilhelm hatte sich beim Augsburger Bischof beschwert. Dieser unterstütze ihn und nun wandten sie sich beide an Rom. Eine neue weitere Untersuchung wurde eingeleitet. In der Sache passierte zwei Jahre nichts.

Schließlich sicherte der Augsburger Bischof eine gute Aufnahme der ausgewanderten Mönche zu und auch Papst Sixtus IV. hatte die Rückkehr ausdrücklich angeordnet. Die Mönche kehrt also zurück. Abt Wilhelm, wieder in Amt und Würden, zeigte sich weniger als

Vater, sondern rachsüchtig und kleinlich. Es gab eine neue Beschwerde in Rom. Die Äbte von St. Gallen und Salem wurden nochmals tätig und belegten Abt Wilhelm nun öffentlich mit dem Kirchenbann. Der gab immer noch nicht klein bei. Schließlich schickte der Papst den Dompropst von Brixen als seinen Legaten nach Ottobeuren. Alle Klostergeistlichen wurden auf andere Klöster verteilt.Abt Wilhelm verstarb 1479. Die verbliebene Ordensgemeinde, die nur aus auswärtigen Mönchen bestand,überließ die Benennung

eines Nachfolgers dem Fürstbischof von Augsburg und den Äbten von Elchingen und Wiblingen. Diese ernannten den bisherigen Prior von Elchingen Nikolaus Rösslin zum Nachfolger von Abt Wilhelm. Als die auf diese Klöster verteilten Mönche von Ottobeuren davon erfuhren, versammelten sie sich in Isny und wählten dort Wilhelm Steudlin zum Abt. Nun hatte Ottobeuren plötzlich zwei Äbte. Abt Nikolaus (1479-1472) aber setzte sich schließlich durch. 1488 erhielt er für Ottobeuren das Recht zwei Jahrmärkte im Jahr und zwar zu St. Urban und zu Michael abzuhalten. Auf ihn folgte Abt Matthäus Ackermann (1492 –1508). In seiner Regierungszeit besuchte Kaiser Maximilian das Stift im Jahre 1497 und 1507.1498 erlaubte Maximilian neben den beiden Jahrmärkten noch einen Wochenmarkt jeweils am Donnerstag, auch heute noch markttag in Ottobeuren.

Der am 18.3. 1481 in Biberach geborene Nikolaus Ellenbogen trat nach seinen Universitätsstudien in Heidelberg (1497), Krakau (1501), Montpellier (1502/3) 1504 in das Kloster Ottobeuren ein. Er verwaltete hier verschiedene Ämter wie Prior, Ökonom und Novizenmeister. Er war Humanist. Die Reformation lehnte er entschieden ab,

ohne die Reformbedürftigkeit der Kirche zu verkennen. Er stand mit vielen Gelehrten seiner Zeit wie Erasmus, Reuchlin, Peutinger, Eck, Jakobus Locher Philomusus, Johann Altenstaig in schriftlichem Gedankenaustausch. Im Kloster leitete er die 1509 errichtete Klosterdruckerei. Er sorgte für die Bereicherung der Klosterbibliothek. Die in Ottobeuren gegründete, wenn auch kurzlebige Universität der schwäbischen Benediktinerabteien begrüßte er begeistert.

Nach Pater Magnus Bernhard ( s.o. S.10) war Abt Matthäus Ackermann ein “übler Haushälter”. Er resignierte 1508.

Sein Nachfolger wurde Leonhard Wiedemann (1508 –1546).Vom zufällig in Ulm anwesenden Kaiser Maximilian ließ er sich die hergebrachten Stiftsrechte und vor allem den Blutbann über den Marktort bestätigen.

1509 errichte er in Ottobeuren eine eigene Buchdruckerei. Bis auf einen Mönch aus Füssen arbeiteten nur Mönche aus Ottobeuren in der Druckerei. Das erste Buch, das gedruckt wurde, war ein Werk Alkuins, des Leiters der Hofkapelle in Aachen,

über die Heiligste Dreieinigkeit und der Menschwerdung Jesu Christi. Es war die erste Buchdruckerei in Schwaben. Wie oben erwähnt war Nikolaus Ellenbogen der Leiter der Buchdruckerei. Erst der Bauernkrieg im Jahre 1525 unterbrach die Tätigkeit,

da die Formen zerstört worden waren.

1517 schlug Martin Luther seine Thesen in Wittenberg an der Schlosskirche an. Was zunächst eher ein Schulstreit war,weitete sich zur Reformation und Kirchenspaltung aus. Obwohl nahe an der Reichstadt Memmingen gelegen, die wie die meisten Reichstädte evangelisch wurden, blieb von der Reformation praktisch unberührt.

Im Bauernkrieg 1525 wird die romanische Klosterkirche schwer beschädigt. Das Kloster wurde geplündert, die Druckstöcke der Druckerei zerstört. Der Vater von Nikolaus Ellenbogen, Ulrich Ellenbogen, soll eine reichhaltige Bibliothek gehabt haben, die Nikolaus nach Ottobeuren mitnahm. Sie wurde im Bauernkrieg ebenfalls zerstört. Der Abt hatte sich in Ulm in Sicherheit gebracht, die meisten Mönche entweder in die Schweiz oder nach Bayern in die Klöstern Scheyarn, Thierhaupten und Tegernsee. Truchsess

Georg von Waldburg, der Bauernjörg, besiegte die Bauern in mehreren Schlachten, zuletzt in Leubas. Dem Kloster Ottobeuren war ein Schaden von 20.000 Gulden entstanden.

Aber unter dem 30-jährigen Krieg leidet das Kloster. Es wird beschädigt und geplündert. Von seinen Untertanen verlangte Abt Leonhard keine Entschädigung.

1534 kaufte Abt Leonhard Rebgüter zu Immenstaad und Sipplingen am Bodensee. Für die aus Memmingen vertriebenen Klosterfrauen ließ er 1537 in Eldern eine Wohnung bauen.

1541 wurde in Ottobeuren eine Lehranstalt für morgenländische Sprachen in Zusammenarbeit der schwäbischen Benediktinerklöster errichtet.Das sollte der Grundstock zur Benediktineruniversität werden. 1543 wurde sie feierlich eröffnet, aber schon 1544 nach

Elchingen verlegt.

1546 brach der Schmalkaldische Krieg aus. Das Kloster verlor einen Teil seiner wertvollsten Handschriften, beste Habseligkeiten und Gerätschaften sowie 100 Malter Getreide, die nach Füssen geflüchtet waren, aber dort den Schmalkaldischen Truppen in die Hände fielen. Außerdem musste der Markt und das Kloster 7000 Gulden Brandschatzung zahlen. Abt Leonhard zog sich nach Sipplingen zurück, wo das Kloster ja Weinberge und auch eine “anständige Behausung” (Feyerabend, III S. 158)erbaut hatte. Dort starb 1546 nach 39-jähriger Regierungszeit. In Ottobeuren vertrat in sein Amtsgehilfe Kaspar Kindermann. Er ist in Stegen im Kanton Zürich geboren. In St. Gallen besuchte er die Klosterschule, ging aber wegen der sehr unsicheren Lage zu Beginn der Reformation nach Ottobeuren, wo er eine gute Aufnahme erfuhr. Seine weitere Ausbildung erfolgte unter Nikolaus Ellenbogen . 1536 wurde er zum Priester geweiht. Er wurde später Ökonom. In der neuerrichteten Schule wurde er Präfekt und Direktor. 1547 wurde er zum Abt (1547–1584) gewählt.

Schon ihm erstem Regierungsjahr erfolgte die Belehnung mit dem Blutbann für Ottobeuren durch Karl V. Er begann auch gleich mit dem Neubau der im Bauernkrieg zerstörten Stiftskirche. Sie hatte eine Orgel,die Jörg Ebert mit 5 Gesellen erbaut hat. Ebert war ein sehr bekannter Orgelbauer seiner Zeit und hat unter anderem die Orgel der Innsbrucker Hofkirche erbaut, die im Prager Dom fertig gestellt. Die nun im Renaissance-Stil errichtete Kirche wurde wurde 1558 vom Augsburger Fürstbischof Otto Truchsess von Waldburg geweiht. Sie hatte 20.000 Gulden gekostet.

Der Sieg Karls V. bei Mühlberg im Schmalkaldischen Krieg hatte nur eine Atempause gewährt. Im Fürstenaufstand von 1551 verschwor sich Moritz von Sachsen mit anderen Fürsten gegen Kaiser Karl. Als diese sich mit dem französischen König Heinrich II. verbündeten, musste Karl V. fliehen. Für Schwaben und Ottobeuren hatte das zur Folge, dass wieder ein sächsisches Heer im Anmarsch war. Im Mai 1552 ritten sächsische Reiter in Ottobeuren ein und forderten sofort 8000 Gulden und drohten, alles zu zerstören und zu verbrennen. Abt Konrad musste fliehen. Chorgesang wurde verboten, Messen abgeschafft. Der Bürgermeister von Memmingen ließ einen Leiterwagen voll Lutherbibeln auf den Marktplatz von Ottobeuren fahren. Durch den Kirchenbau war das Stift ohnehin klamm. Abt Konrad konnte sich das Geld beschaffen und so die Soldaten zum Abzug bewegen. Anfang Juli konnte der Abt nach Ottobeuren zurückkehren. Er ließ die Lutherbibeln einsammeln und im Klosterhof verbrennen. Der Passauer Vertrag vom 2. August 1552

brachte die formale Anerkennung des Protestantismus. Erst der 30-jährige Krieg ab 1618 brachte wieder einen Religionskrieg über das Land. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 schrieb die formale Anerkennung des Protestantismus dann auch reichsrechtlich fest.

Außer der Stiftskirche baute Abt Konrad die St. Sebastianskapelle auf dem Gottesacker. Auch profane Gebäude ließ er errichten so die untere und obere Mühle in Ottobeuren sowie die Riedmühle bei Beningen.

Kaiser Karl V. starb am 21. September 1558 . Ferdinand nahm schon ab 1532 die Stellvertretung für Karl V. Auch der Passauer Vertrag und der Augsburger Religionsfrieden wurden von ihm ausgehandelt. nach dem Tod Karls V. wurde Ferdinand 1558 in Frankfurt zum Kaiser gewählt.Am 5. Januar 1559 ließ sich Kaiser Ferdinand in Augsburg huldigen. Auch Abt Konrad war zugegen und nutzte die Gelegenheit, um die Bestätigung der gesamten Stiftsrechte zu erbitten. Diese erfolgte einige Monate später.

1563 erteilte Kaiser Ferdinand dem Kloster das Recht auf alle Schenkweine die 13. Maß als Umgeld fordern zu dürfen. (das Umgeld war eine Art Umsatzsteuer) 1565 konnte Abt Konrad die Dörfer Rumoltshausen und Altusried wieder in Besitz des Stiftes bringen.

Im Dezember 1565 brannte der Abteistock nieder. Dabei verbrannte ein altes auf Pergament geschriebenes Buch und ein in Silber gefasster Arm des heiligen Abts Gall.

1578 entsandte Papst Gregor VIII. Felizian Ninguarda als päpstlichen Nuntius nach Süddeutschland. In Ottobeuren setzte dieser 1579 eine Rosenkranzbruderschaft ein. Schon im dritten Jahr nach der Einsetzung zählte sie 1540 Mitglieder.

In Frechenrieden drohte der Kirchturm einzustürzen. 1558 ließ Abt Konrad in neu erbauen. Im Folgejahr kaufte er einen einträglichen Hof in Wolfertschwenden und einen anderen in Altusried. In diesem Jahr wurde auch der Gregorianische Kalender eingeführt,

was in katholischen Gegenden problemlos war, in protestantischen aber nicht ohne widerstände vonstatten ging. 1584 wollte Abt Konrad abdanken. Er verstarb aber bereits am 5. Januar 1584.

Der Stiftsprior Peter Schmid hatte versäumt, dem Fürstbischof in Augsburg Marquard vom Berg eine Todesanzeige zukommen zu lassen, wie es seit einiger Zeit üblich war. Das hatte Folgen. Kurz nach der Beerdigung des Verstorbenen erschien der fürstbischöfliche Hofrat in Ottobeuren, verlas einen schriftlichen Auftrag vor dem Konvent und verlangte die Abreise zweier Abgeordneter nach Dillingen. Eigenmächtig ernannte der Fürstbischof die für das Wahlgeschäft assistierenden Prälaten, nämlich Abt Gall aus Elchingen, Abt Christoph von Donauwörth uns Abt Thomas von Irsee. Am Wahltag erschien der Fürstbischof selbst. Der Weibischof eröffnete die Wahl mit dem Hinweis, dass der Fürstbischof dem Konvent gnädigst das Recht und die Befugnis gewähre, einen Abt zu wählen, obgleich es in der Macht des Herrn Ordinarius stünde,einen anderen beliebigen, ja sogar aus einem anderen Kloster kommenden dem Konvent zum Abte geben könne. Das widersprach dem Recht des Stiftes auf freie Abtswahl, den mit dem Augsburger Fürstbischof Peter von Schaumburg (1424 –1469) und sogar der Ordensregel. Pater David Aicheler, der auch in Dillingen war, erhob Einspruch im Namen des Konvents.

Gewählt wurde schließlich Abt Gallus Memminger (1584–1599). Er ist 1535 in Ochsenhausen geboren und legte in Ottobeuren die Ordensgelübde 1556 ab. Er war einige Zeit für den Fruchtkasten in Ottobeuren und die Ökonomie zuständig.

Adam von Stein holte die Bestätigung der Regalien und die Bestätigung der stiftsrechte bei Kaiser Rudolf II. in Prag ein. Dies wurde am 1.09. 1584 in Prag beurkundet. Abt Gallus nahm als erstes die Wiedererbauung der St. Nikolauskapelle in Angriff, die Abt Kaspar noch zu bauen vorhatte. 1594 kaufte er das Dorf Ungerhausen und die Schlosskapelle von Konrad Vöhlin, dem ehemaligen Augsburger Bürgermeister für 65.000 Gulden verteilt auf drei Jahresraten. Um das zu finanzieren musste er die ergiebigsten Nutzungen und Renten des Stifts auf mehrere Jahre verpfänden. Er baute auch das Rat-und Kornhaus am Markt.Er war nicht sehr firm in Rechtssachen, was zum Beispiel die Fürstbischöfe sehr wohl nutzten. Auch war er ein sehr schlechter Wirtschafter, was schließlich dazu führte, dass er 1599 abdanken musste.Er war kein Verschwender, aber einfach ökonomisch unfähig. Nach seiner Resignation lebte er noch sechs Jahre in der alten Abtei. Er hatte eine Pension von 200 Gulden jährlich, die er noch zum Großteil unter seinen bedürftigen Verwandten verteilte.

Als Nachfolger von Abt Gallus wurde am 25. Januar 1600 Abt Alexander Sauter (1600 – 1612) gewählt. Er war bis 1596 Hausökonom in Ottobeuren. Dann wurde er Abt in Kloster Andechs, wo er dem verstorbenen Abt David Aicheler nachfolgte. Abt David war von den Herzögen von Baiern 1588 aus Ottobeuren angefordert worden und war da bis zu seinem Tode 1596 Abt. Die Baiernherzöge waren mit diesem Abt so zufrieden, dass der Nachfolger ebenfalls aus Ottobeuren kommen sollte. So wurde David Sauter angefordert und in Andechs zum Abt gewählt. 1600 sollte er also auf den Abtsstuhl nach Ottobeuren wechseln. Seine Amtszeit war geprägt durch eine ständige Auseinandersetzung mit dem Fürstbischof von Augsburg und die Verteidigung der Stiftsrechte. Als erstes erbat er bei Kaiser Rudolf II. die Bestätigung der alten Stiftsrechte für die alten Besitzungen aber auch das neu angekaufte Ungerhausen. Gleich zu beginn seiner Regierung entbrannte ein heftiger Rechtsstreit. Ein mindelheimer Untertan erlitt tödliche Verletzungen. Wegen der unmittelbaren Landesherrlichkeit-die Oberherrlichkeit lag damals bei der Landvogtei Schwaben- klagte Abt Alexander beim kaiserlichen Reichskammergericht in Speyer. Dagegen ging der Mindelheimer Prätendent vor mit der Argumentation, Ottobeuren wäre als ein mittelbares Stift dem jeweiligen Bischof von Augsburg unterworfen, dürfe also gar nicht vor dem Reichskammergericht klagen sondern in Augsburg.

1603 schrieb Rudolf II. eine Türkensteuer aus. Da Augsburg ja die Schutzvogtei für Ottobeuren ohne Rechtsgrundlage für sich beansprucht hatte, hätte es jetzt das Stift bei dessen uralten Freiheiten eigentlich gegen jegliche derartige Reichsabgabe verteidigen müssen. Aber zwei bischöfliche Beamte erschienen in Ottobeuren und forderten diese Steuer nicht als einen wie bisher freiwilligen Beitrag, sondern als Pflichtabgabe.Abt Alexander lehnte das rundweg ab. In Sachen Fugger vs. Ottobeuren rieten die Augsburger Beamten zu einem Kompromiss, um einen Prozess in Speyer auszuweichen. In Sachen Reichsunmittelbarkeit würde Augsburg diese aber nicht aus den Händen geben. 1610 zog Kaiser Rudolf das Schutzvogteirecht für Ottobeuren wieder an sich, das ja nur lehensweise an Augsburg gekommen sei und entzog es dem Fürstbischof. Aber die Sache war noch nicht zu Ende. Am 11. Januar ließ der Fürstbischof Heinrich von Knöringen Abt Alexander im Otterwald überfallen und gefangen nehmen. er wurde nach Dillingen gebracht und blieb dort immerhin 8 Wochen inhaftiert. Nach einigen Zugeständnissen wurde er schließlich entlassen “wornach man ihn zu Hause als einen unerschütterlichen Vertheidiger der theuersten Stiftsrechte mir aller Ehrfurcht und Freude empfing”.

(Pater Magnus Bernhard ,a.O. S.12) Abt Alexander konnte die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten nur durchsteh, weil er in seinem Prior Gallus Sandholzer einen treuen Gefährten zur Seite hatte, der ihm in der Abtei den Rücken frei hielt. Das Stift genoss einen ausgezeichneten Ruf . So schrieb nach Feyerabend Fürstbischof Konrad von Eichstädt an Abt Alexander “in Hinsicht auf die Klosterzucht, auf ökonomische gute Verwaltung,Fleiß und Emsigkeit seiner Bewohner” ( III, S. 304) und erbat sich einen Mönch aus Kloster Ottobeuren für den Abtstuhl von Blankstetten. Abt Alexander von den vielen Leiden und Mühen zermürbt und gesundheitlich angeschlagen legte am 29. März 1612 sein Amt nieder. Er lebte noch bis 1631.

In seiner Regierungszeit hatte den Hof Lerchenberg gekauft. In Immenstadt ließ er einen neuen Keller errichten, in Sipplingen eine Gartenmauer. Die Stiftskirche erhielt eine große Monstranz und in der Wallfahrtskirche von Eldern zwei Altäre.

Noch eine Nachwirkung der Gefangennahme. Ottobeuren zeigte sich als großer Verfechter und Unterstützer der Benediktiner-Universität in Salzburg. Mönche aus Ottobeuren wurden nur noch wenige an die Universität in Dillingen geschickt. Schließlich saß dort Abt Alexander im Gefängnis.

Der Konvent wählte Gregor Reubi (1612 bis 1628) zu seinem Nachfolger . Er ist im Jahr 1572 in Sonthofen geboren. 1592 legte er die Ordensgelübde in Ottobeuren ab. Dort war er zunächst als Ökonom tätig. Er folgte dann Prior Gallus Sandholzer nach, der vom Bischof nach St. Mang in Füssen als Prior geschickt worden war.

Abt Gregor erbat und erhielt die Bestätigung der Rechte des Stiftes Ottobeuren von Kaiser Matthias (1612-1619). In Erkheim konnte er den vierten Teil eines adligen Guts für 12.000 Gulden kaufen. Da es sich sowohl bei dem Gut als Erkheim um kemptisches Lehen handelte, verglich er sich mit Kempten, um spätere Mißhelligkeiten zu vermeiden. Darüber wurde auch ein Schriftstück angefertigt.

Das Konzil von Trient hatte gefordert, dass Priesterseminare, bzw. Bildungsanstalten für den Klerus eingerichtet werden. In Salzburg konnte Fürsterzbischof Markus Sittikus den Benediktinerorden für das Projekt, eine Landesuniversität zu errichten, gewinnen.

Vor allem bei Abt Joachim von St. Peter in Salzburg fand er ein offenes Ohr. Am 20. September 1617 wurde von Abt und Fürstbischof das “1. Fundationsinstrument” unterzeichnet. Abt Joachim reiste dann nach Schwaben, erfuhr aber von dortigen Benediktinerabteien kaum Unterstützung. Aber Abt Gregor von Ottobeuren war der Meinung, dass man diese Chance, die für den ganzen Orden wichtig sei, auf jeden Fall nutzen soll. Er sagte zu, Lehrer aus Ottobeuren nach Salzburg zu schicken und er wollte auch andere Äbte zur Zusammenarbeit ermuntern. Im November 1517 nahm die Lehranstalt ihren Betrieb auf. Ottobeuren hatte fünf Mönche als Lehrer nach Salzburg entsandt, Irsee einen. Den weg zur Volluniversität schaffte man ab 1619. 33 vor allem süddeutsche Benediktinerklöster hatten sich u einer Benediktinerkonkregation zusammen geschlossen und sie sollte das Universitätsprojekt mittragen. Das 2. Fundationsinstrument gab den rechtlichen Rahmen. Als dann Fürsterzbischof Paris Reichsgraf von Lodron (1621 – 1653)

zusagte, das erhebliche Stiftungskapital aufzubringen und er außerdem versprach, die erforderlichen kaiserlichen und päpstlichen Privilegien einzuholen, stand der Universitätsgründung nichts mehr im Wege. Kaiser Ferdinand II. erhob das bisherige benediktinische Gymnasium am 05.10 1622 zur Universität. Die Privilegien beeinhalteten das Recht der Verleihung von akademischen Graden bis zum Magisterium aber nur in den „freien Künsten und philosophischen Studien“. Der 1. Rektor der neuen Universität

wurde Albert Keuslin aus Ottobeuren. Er war einer der 5 von Abt Gregor nach Salzburg entsandten 5 Ottobeurer Mönche. Von 1626–1657 war er Abt von St. Peter in Salzburg.

Abt Gregor wurde für die Bemühungen um die Ausbildung seines Ordensnachwuchses von Papst Paul V. in einem apostolischen Breve ausdrücklich gelobt und erhielt die “Kassinensischen Privilegien”

1617 machte Gallus Sandholzer, der nach zwei Jahren als Prior in St. Mang wieder nach Ottobeuren zurückgekehrt war, eine wichtige Entdeckung. Die Augsburger Erzbischöfe hatten ihre Ansprüche gegen die Reichsunmittelbarkeit und Steuerfreiheit Ottobeurens bisher immer mit einer Schenkungsurkunde Kaiser Heinrich V. begründet. 1116 soll dieser das Stift Ottobeuren an den Bischof von Augsburg geschenkt haben. Nun entdeckte Gallus Sandholzer, dass sich diese Schenkung nicht auf Ottobeuren, sondern auf Benediktbeuren bezog. Augsburg hatte also 150 Jahre die falsche Urkunde gegen Ottobeuren als Argument vorgebracht. “Daß der Abt von dieser Entdeckung den entscheidenden Gebrauch gemacht habe, versteht sich von selbst” sagt Feyerabend (III,S.339) dazu.

1624 wurde dem Stift vom Reichskammergericht die Reichsunmittelbarkeit und Steuerfreiheit zugesprochen. Augsburg wurde nur die Schutzvogtei überlassen. Mit all seinen Ansprüchen wurde es zurückgewwiesen und musste außerdem die aufgelaufenen Gerichtskosten bezahlen.

1618 brach mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg aus.In den ersten 5 Kriegsjahren wurde der Krieg hauptsächlich in Böhmen und der Kurpfalz ausgetragen. (Böhmisch-Pfälzischer Krieg 1618-1623). Dann wurde im im Dänisch-Niedersächsischen Krieg

(1623-1629) vor allem Niedersachsen zum Kriegsschauplatz. Die Niederlage der Dänen bei Lutter führte dazu, dass sie ihre deutschen verbündeten verloren. In der Folge schieden sie aus dem Krieg aus. Die protestantische Sache schien verloren und Kaiser Ferdinand konnte 1629 das Restitutionsedikt erlassen, das die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer vorsah. Aber 1630 griff Schweden in den Krieg ein und nun erreichte er auch Süddeutschland.

1628 trat Abt Gregor zurück. Er konnte ein gut aufgestelltes Haus hinterlassen. Obwohl er viele kostspielige Rechtsstreite führen musste, konnte er 97.188 Gulden an Schulden tilgen. Er baute die Schule, die Walk, die Bräustatt, den Hof zu Schachen samt Fischteich,

einen Salzstadel in Ottobeuren und das Klostertor mit Zugbrücke. In Sipplingen und Schachen errichtete er je eine Torkel. Für Kirchenparamente und die Verzierung der Altäre gab er viel Geld aus. Von den Ottobeurer Äbten war er der erste, der vom Kaiser zum kaiserlichen Rat ernannt wurde. Nach Niederlegung der Abtswürde lebte er noch 9 Jahre. Er starb 1637.

1628 wurde der neue Abt Andreas Vogt (1628 – 1633) gewählt. Er ist in Markdorf geboren. 1610 legte er in Ottobeuren seine Ordensgelübde ab. er war 1617 bei den ersten Lehrern aus Ottobeuren in Salzburg dabei und 1622 promovierte er dort als erster Doktor der Theologie. Einen zweiten Doktortitel erwarb er dort 1627 als Doktor beider Rechte. Ab 1627 war er auch Professor in Salzburg für kanonisches Recht. Mit dieser Professur erhielt er auch das Amt des Prokanzlers der Universität Salzburg.

Nach der Wahl von Abt Andreas lebten gleichzeitig 4 Äbte in Ottobeuren, der neugewählte, dazu die beiden resignierten Alexander und Gregor. Außerdem war der resignierte Abt aus Plankstetten Matthias Millmayr, 1603–1607, den Vorgänger des aus Ottobeuren postulierten Abtes Jakob Petri nach Ottobeuren gegangen.

Abt Andreas hatte sich gleich nach seiner Wahl mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass der Krieg nun auch in Ottobeuren angekommen war. Oberschwaben war nun teils durchzugsgebiet, teils Standquartier der kaiserlichen Truppen. Nun wurden Lieferungen

von den umliegenden Klöstern und den in der Umgebung ansässigen Adligen angefordert. Obwohl Ottobeuren ja aufgrund der Befreiung durch Kaiser Otto (s.o.) zu keinen Kriegslieferungen verpflichtet war, erhob man wegen der allgemeinen Notlage keinen Einspruch. Allerdings war Ottobeuren auf der angeforderten Lieferliste dem Kloster Ochsenhausen gleichgestellt, was als unverhältnismäßig empfunden wurde. 1631 erhielt Ottobeuren eine und eine dreiviertel Kompanie zur Verpflegung angewiesen. Abt Andreas

bot dem Generalstab wöchentlich 500 Gulden sowie 165 Gulden für die Kompanie an. Als Gegenleistung forderte er Schutz für das Stift und seine Untertanen. Das wurde akzeptiert. Trotzdem musste Ottobeuren darüber hinaus noch 8 Pferde nach Lindau liefern, 200 Malter (= Hohlmass, etwas mehr als 1 Hektoliter) Getreide nach Biberach und noch Nachzügler der italienischen Armee verpflegen.

Nach der verlorenen Schlacht bei Breitenfeld 17.September 1631 war der Weg für die Schweden nach Süddeutschland frei. Nach der Schlacht bei Rain am Lech konnten die Schweden den Lech überqueren. Im April 1632 rückten die Schweden in Memmingen ein. Gustav Adolf war am 25. Mai für einen tag in Memmingen. Der schwedische General Ruthwin,Kommandant in den Städten Ulm und Memmingen, hatte dem Stift Ottobeuren und der Umgebung seinen Schutz angeboten. Dafür mussten Lieferungen aller Art gestellt werden. Als kurz danach kaiserliche Truppen unter Wallenstein bis Erkheim vorrückten, halfen diese ebenfalls die Vorräte mit zu verzehren, wie Feyerabend schreibt. (III S. 399)

An Weihnachten eroberten die kaiserlichen Truppen Memmingen. Der schwedische General Horn war noch in der Gegend. Er schickte eine kleine Schutztruppe nach Ottobeuren. Diese wurde aber von den Kaiserlichen von Memmingen her angegriffen und gefangen genommen. General Horn witterte Verrat und verlangte vom Abt, den Verdacht des Verrats auszuräumen und die schwedische Abteilung zurück zu bringen. Das lag natürlich nicht in der Macht des Abtes. Da Kempten zu der Zeit auch schon von den kaiserlichen erobert war, flüchtete er nach Kempten und erledigte dort seine Regierungsgeschäfte. Allerdings war Kempten wieder bedroht. Deshalb floh er nach Lindau weiter. dort aber wurde er von einem Fieber befallen, an dem er am 5. März 1633 starb.

Sein Leichnam wurde nach Mehrerau überführt und dort bestattet.

Die Wahl des neuen Abtes erwies sich als nicht ganz unproblematisch. einmal musste ein sicherer Wahlort bestimmt werden. Die wahlberechtigten Stiftsangehörigen waren wegen der unsicheren Lage weit verstreut. Einige waren in Salzburg, andere in der Steiermark, einige in Kärnten oder sonst wo in Österreich und noch an anderen Orten. In Ottobeuren hielten sich nur noch sechs Mönche auf. Man traf sich dann am 10. und 11. April in Füssen als einem einigermaßen sicheren Ort. Gewählt wurde der damalige Prior Maurus Faber (1633 – 1655). Wegen der Zeitumstände wurde auf eine feierliche Einsegnung verzichtet. Maurus Faber ist 1581 in Gmünd in Schwaben geboren. Die Ordensgelübde legte er 1602 in Ottobeuren ab. Dort durchlief er verschiedene Klosterämter und war zuletzt Prior. Feyerabend sagt von ihm, er sein ein “standhafter und unerschrockener Karakter, mit Klugheit und Einsicht verbunden” (III S.406), genau der richtige Mann also für die schweren Zeiten. Er empfing die Regalien und Reichslehen von Kaiser Ferdinand. Er bemühte sich aber auch gleich um ein gutes Verhältnis zum Memminger Kaiserlichen Stadtkommandanten Franz von Mercy.

Bisher war Ottobeuren relativ glimpflich davon gekommen. Nur die beiden Weiler Langenberg und Halbersberg auf Stiftsgebiet waren geplündert worden. Der resignierte Abt Gregor war auf einer Reise nach Babenhausen von Schweden gefangen genommen worden und mußte gegen 100 Gulden ausgelöst werden. Auch zur Befestigung der gefährdeten Stadt Memmingen wurde das Stift zur Kasse gebeten. im Frühjahr 1634 eroberten die Schweden Kempten und Biberach. Ende März standen sie vor Memmingen,

belagerten die Stadt und nahmen sie am 4. April 1634 ein. Abt Maurus hatte sich nach Memmingen geflüchtet und erlebte Belagerung und Einnahme vor Ort. Die Schweden sahen all eroberten Gebiete als ihr Eigentum an und verkaufte oder verschenkte sie nach Belieben. So wurde Ottobeuren an den schwedischen Oberst Melchior Würmbrand verschenkt. Damit war es nicht allein. Schon 1632 hatte Karl Gustav das Kloster Obermarchtal seinem General, dem Grafen von Hohenlohe, der es säkularisierte. Nach der Schlacht von Nördlingen musste er dann wieder weichen (sieh Blog Obermarchtal). Oberst Würmbrand nahm seine Beute sofort in Besitz und versah das Kloster mit Beamten. Abt Maurus, der in Memmingen in seinem eigenen memminger Haus unter Bewachung stand,konnte für sein Kloster nichts tun. Er bat bei den beiden Stadtkommandanten in Memmingen und Kempten um Reisepässe. Diese wurden ihm bewilligt. Dann machte er sich mit zwölf Personen, darunter sieben Klostergeistlichen aus Ottobeuren auf den Weg über Füssen nach Salzburg, wo der ehemalige Ottobeurer Mönch Albert Keuslin in St. Peter Abt war. Nur Pater Jeremias Mayr ging von Füssen aus nicht mit nach Salzburg sondern zurück nach Ottobeuren, wo er sich in der Umgebung des Stifts versteckt hielt. Er hielt in verschiedenen Pfarrkirchen Messen. Die Priester waren zum Teil ermordet worden, zum Teil waren sie geflohen. Nacheinander wurde Niederdorf, Ungerhausen und dann Suntheim wurden geplündert, danach Grönenbach, Wolfartschwenden und dann Böhen.

Pferde wurden von den Weiden gestohlen. Bauernjungen und Knechte wurden zum Kriegsdienst gezwungen, Felder nicht mehr bestellt. Das unter schwedischer Verwaltung stehende Stift musste monatliche Barzahlungen an Memmingen und Kempten leisten, daneben verlangte der memminger Kommandant Lieferungen von 2-300 Malter Weizen, sowie 56 Malter Roggen. Falls das Stift nicht liefere, drohte er mit dem Verbrennen von Dörfern zu beginnen und damit so lange fortzufahren, bis die ganze Herrschaft Ottobeuren verbrannt ist. Am 25. August und 5. September 1634 kam es zur Schlacht von Nördlingen. Die Schlacht führte zu einer vernichtenden Niederlage der Schweden. Dies führte zum territorialen Verlust von Süddeutschland und Franken und im weiteren Verlauf zum Frieden von Prag am 30. Mai 1635. Allerdings beendete dieser Frieden den Krieg nicht, da nun Frankreich auf Seiten der Schweden in den Krieg eintrat und der Krieg ging noch blutiger weiter. Die Schlacht von Nördlingen brachte in Oberschwaben noch keine Erleichterung. Da die Kaiserlichen und Bayern sich nach Augsburg zurückgezogen hatten.Der Chronist dieser Tage, Jeremias Mayr,berichtet in seinen Schreiben an Abt Maurus in Salzburg schreckliche Einzelheiten. Die meisten Mühlen im Ottobeurer Gebiet waren zerstört. Überall herrschte Hungersnot. Die Sterblichkeit stieg stark an. In Memmingen starben in diesem Jahr dreitausend Menschen. Wer konnte wanderte aus. Nach Jeremias Mayr war das schon die Hälfte der Bewohner (bei Feyerabend III. S. 425) Erst der Prager Friede brachte nun auch für Oberschwaben bessere Tage, da die Schweden nun abzogen. Noch vor dem Abzug hattten die Schweden an allen Klostergebäuden, der Niklaskapelle und den Türmen der Stiftskirche alles Kupfer geraubt und die Orgelpfeifen der beiden Orgeln mitgenommen. 1636 kehrte Abt Maurus aus Salzburg zurück. Eine Zählung ergab, dass es im gesamten Klosterbereich noch 133 Pferde “der schlechtesten Gattung” gab, 181 stück Hornvieh und 66 Geißen. Abt Albert von St. Peter lieferte Pferde und für einen sehr billigen Preis Saatgut nach Ottobeuren. Abt Maurus rief nun alle seine Mönche nach Ottobeuren zurück. Das ging aber nicht so schnell. Zum einen waren sie zum Teil sehr weit entfernt zum Teil an ihrem jetzigen Platz so eingebunden, dass sie nicht sofort loskommen konnten. Andere kränkelten sehr, so dass zunächst nur zwei Mönche zurückkamen. Erst 1640 war das Stift komplett wieder vereint. In diesem Jahr fand auch erst die feierliche Einsegnung von Abt Maurus statt, obwohl er schon 1633 gewählt worden war. Am 2. Sonntag nach Ostern wurde er zusammen mit Fürstabt von Kempten Roman Giel von Gielsberg in Ottobeuren zum Abt geweiht. Die Stiftskirche in Kempten lag noch in Trümmern. In Oberschwaben mussten immer noch Lieferungen erbracht werden und Gelderpressungen waren die Regel. Es waren sehr viele Menschen in die Schweiz ausgewandert und kehrten sehr zögerlich zurück, da sie den Zeitumständen nicht trauten. Es herrschte Menschenmangel und viele Felder lagen brach.

Ab 1643 fanden Friedensverhandlungen in Osnabrück und Münster statt. Sie gingen aber nur sehr langsam voran. Der Abt von Ottobeuren wurde von dem Vizekanzler des Fürstbischofs von Konstanz Georg Köberlin vertreten. Aber die Lage verdüsterte sich für Oberschwaben nochmals. Der schwedische General Wrangel und der französische Marschall Turenne waren mit ihren Heeren in Bayern eingefallen. In der Folge flohen in Ottobeuren fast alle, sowohl die Mönche und ihr Abt als auch die Einwohner von Ottobeuren. Abt Maurus flüchtete mit seinem Prior Jakob Molitor, dem Großkeller Roman Troilus nach Rorschach, einige Mönche nach Memmingen oder Füssen oder noch weiter. Nur Jeremias Mayr harrte wie schon bei der ersten schwedischen Besetzung aus. Die Kaiserlichen quartierten sich in der Gegend von Ottobeuren ein und forderten natürlich wieder Lebensmittellieferungen. In Buxheim lag General Wrangel mit 20.000 Mann. Da die Truppen so dicht beieinander lagen, wurden Forderungen von beiden Seiten gestellt und mit Brandschatzungen gedroht, falls die Lieferungen nicht erfolgen sollten. Endlich wurden zwischen dem 15. Mai 1648 und dem 24. Oktober 1648 die Friedensverträge in Münster und Osnabrück geschlossen.

Noch 1649 aber musste Ottobeuren sein Kirchensilber einschmelzen, um Kontributionsgelder an die Schwedischen Truppen, die noch immer im Raum Ottobeuren lagerten, bezahlen zu können. Erst 1650 war auch in Oberschwaben wirklich frieden eingekehrt. Abt Maurus konnte wieder Ordensneulinge in seinem Kloster aufnehmen und verstorbene Konventsmitglieder ersetzen. Er brachte die alte Klosterschule wieder in Ordnung, die im Laufe des Krieges für mehrere Jahre ganz geschlossen war. 1653 ließ Abt Maurus in Memmingen das Ottobeurer Haus wieder errichten, das 1647 von den Schweden abgerissen worden war. Am 2. Dezember 1655 verstarb Abt Maurus nach 22 Regierungszeit.

Sein Nachfolger wurde der bisherige Stiftsökonom Peter Kimmicher (1656 – 1672). Abt Peter ist 1609 in Landsberg geboren. 1626 legte er die Ordensgelübde ab. 1637 wurde er zum Priester geweiht. Von Kaiser Ferdinand III. erhielt er die Regalien und die Bestätigung des Blutbannes, danach vom Kurfürsten von Bayern als damaligen Reichsvikar und 1660 von Kaiser Leopold I. Er konnte die Ordensgemeinschaft wieder vermehren durch die Aufnahme geeigneter Ordensneulinge. Auch in der Klosterschule nahm er viele neue Zöglinge auf, von den die meisten unentgeltlich verpflegt wurde. Schon in seinem ersten Regierungsjahr ließ er eine genaue Beschreibung aller Waldungen, der Fischteiche Flüsse und Bäche und des gesamten Forst-und Jagdbezirkes erstellen, was für die Zukunft zahlreiche Rechtsstreitigkeiten ersparte. Ebenso ließ er alle auffindbaren Urkunden und Rechte des Stiftes in einem Buch sammeln. Außer Gebrauch gekommene Sprachwendungen ließ er erläutern Im Jahre 1657 verstarb in Salzburg Abt Albert Keuslin, der in den Kriegsjahren ein treuer Helfer des Stifts war. Das Beninger Ried ließ er kultivieren und landwirtschaftlich nutzbar machen. Mit den Nachbarherrschaften wie dem Erbmarschall von Pappenheim schloss er wegen eines Weilers einen Vergleich, dem Grafen Fugger

von Kirchberg und Weissenhorn kaufte er seinen Anteil am Zehnten und allen damit verbundenen Gefällen und Zubehörden ab und beendete so bisher bestehende Mißhelligkeiten. Mit Memmingen verglich er sich wegen im Krieg aufgelaufenen und nicht entrichteten Zoll-und Wegebebühren mit einer einmaligen Barzahlung von 1000 Gulden. Für die Zukunft vereinbarte er eine immerwährende Zollfreiheit für das gesamte Stadtgebiet. Als Kaiser Leopold 1662 von den Reichsständen eine Türkensteuer verlangte,konnte Ottobeuren seine alte Exemtionsrechte so überzeugend belegen, dass das Stift nicht nur keine Kriegssteuer bezahlen musste, sondern dass empfohlen wurde, dies in der Kanzlei ausdrücklich zu vermerken, damit dies Befreiung auch in Zukunft beachtet würde.

Obwohl Abt Peter 1670 39.000 Gulden Kriegsschulden bezahlen musste, wendete er neben der Erbauung des Memminger Hauses noch 1.700 Gulden für Kunst und wissenschaftliche Zwecke auf.

Am 15. März 1672 verstarb er an einer heftigen Halsentzündung.

Sein Nachfolger war der damalige Novizenmeister Benedikt Hornstein (1672 – 1688). Er stammte aus Wasserburg. Er wurde vom Augsburger Fürstbischof Christoph von Freiburg zum Abt geweiht. Die Regalien erhielt er von Kaiser Leopold I. Im ersten Jahr seiner Regierungszeit hatten sich die Jesuiten aus Rottweil zurückgezogen. Dort hatten sie ein Lyzeum unterhalten.Die Stadt Rottweil fragte nun bei der oberschwäbischen Benediktinerkongregation an, ob diese bereit wäre, die Schule weiter zu führen. Die versammelten Äbte der Kongregation unter Vorsitz des Zwiefaltener Abts Christoph Raßler stellten einen ausreichenden Fonds zur Verfügung unter der Bedingung, dass die Stadt Rottweil diesen zurückerstatte, falls die Schule in Rottweil nicht zustande käme oder aufgelöst würde. Abt Benedikt sagte als erster 3000 Gulden zu. Die oberschwäbischen Benediktinerklöster stellten auch das Lehrpersonal. Aus Ottobeuren kam Kolumban Lother als Lehrer für Grammatik. 1673 konnte die Schule ihren Betrieb aufnehmen.

1676 starb Jakob Molitor. Er war 169 in den Benediktinerordne eingetreten. An der Universität Salzburg lehrte er 8 Jahre. Er verfasste viele Schriften. Für Ottobeuren verwaltete er das Amt des Konventspriors 43 Jahre lang. Daneben war er auch als Gehilfe des Augsburger Weibischofs und Generalvisitator tätig. 1681 entstand das Frauenkloster Wald in der Nähe von Ottobeuren, das schon 1152 von Papst Eugen als Besitz von Kloster Ottobeuren bestätigt worden war.

1686 ging die Pfarrwohnung in Ottobeuren in Flammen auf. Dabei verbrannten fast alle Pfarrbücher und Urkunden.

Unstimmigkeiten zwischen Konvent und Abt zwangen Abt Benedikt zum Resignieren. Er starb aber erst im Jahre 1711, also 23 Jahre nach seinem Rücktritt .

Zu seinem Nachfolger wurde Gordian Scherrich (1688 –1710) gewählt. Er wurde 1635 in Wangen als Sohn einer wohlhabenden Patrizierfamilie geboren. In Ottobeuren verwaltete er unter anderem das Amt des Klosterökonomen. Nach seiner Wahl 1688 wurde er vom Augsburger Fürstbischof Eustach Egolf von Westerheim zum Abt geweiht. Kaiser Leopold I. bestätigte ihm 1689 die hergebrachten Stiftsrechte und erteilte ihm die Regalien und dessen Nachfolger Joseph I. nochmals 1706. Im Jahre seiner Wahl begann der Pfälzer Erbfolgekrieg (1688-1697)Kurz darauf folgte der Spanische Erbfolgekrieg (1702-1713) Für Abt Gordian bedeutete das, dass er sich während seiner gesamten Regierungszeit immer mit Kriegslasten, also Einquartierungen, Forderungen des Kaisers und Schwäbischen Kreises zur Deckung der Kriegslasten auseinanderzusetzen hatte. Ottobeuren musste in der Zeit insgesamt 44000 Gulden aufbringen. 1702 wurde Memmingen belagert und eingenommen. Auch Dörfer und Weiler des Stifts wurden geplündert, in der Stadt Memmingen selbst das Ottobeurer Haus stark beschädigt.

Die 1673 in Rottweil in Betrieb genommene Schule lief nicht ganz nach den Vorstellungen von Abt Gordian. Die Stadt Rottweil “lieferte die versprochenen Geld-und Naturalienbeiträge nicht immer getreu” (Feyerabend III S.556). Die anderen Beteiligten stellten nicht wie verabredet die geeigneten Lehrkräfte. Die vorhandenen Lehrer wurden zusätzlich mit Beichthören, Predigen und Krankenbesuchen belastet. Fast alles musste nun Ottobeuren erbringen. Deshalb stellte Abt Gordian die Mitarbeit und die finanzielle Beteiligung an der Rottweiler Schule ein. Er hielt es für sinnvoller Geld und Kräfte auf die eigene Klosterschule zu verwenden. In diesen unruhigen kriegerischen Zeiten war es sicher ratsamer Geld und taugliche Männer vor Ort zu halten als an entfernte Schulorte zu senden. So endete Ottobeurens Mitarbeit an diesem Projekt nach 17 Jahren.

Trotz der hohen Kriegslasten kaufte Abt Gordian von der Stadt Feldkirch das Johanniterhaus, in dem vorher das Kloster Weingarten ein Priorat hatte und dieses dann an sie Stadt Feldkirch verkaufte. 22000 Gulden brachte Ottobeuren für diese Erwerbung auf.

In Erkheim kaufte Abt Gordian für 22300 Gulden Güter.

1702 ließ der Abt zunächst den Chor der Wallfahrtskirche Eldern abtragen. Da sich aber alles als ziemlich baufällig erwies, wurde die gesamt Kirche neu erbaut.

1703 wurde dort der Ottobeurer Mönch Heinrich Reichhardt, der dort als Prediger tätig war, von französischen Truppen nach Ulm entführt und erst gegen 16000 Gulden Lösegeld wieder freigegeben. Auch vorher waren der Prior und der Kanzler des Klosters öfters gefangen genommen worden und Lösegeld erpresst worden. Auf Grund dieser Vorkommnisse und weil die Zeiten immer gefährlicher wurden, ging ein Großteil der Mönche an sichere Orte wie Admont, Chur und in andere Klöster. Abt Gordian ging nach Feldkirch.

Gegen Ende des Jahres 1704 war der Konvent dann wieder komplett in Ottobeuren.

Die Ruhe währte nur 3 Jahre. 1707 fielen Franzosenwieder in Schwaben ein, erpressten und brandschatzten. So wurden die Klöster Wiblingen und Elchingen in Brand gesteckt, nach dem diese die geforderten Summen von 50000 bzw. 90000 Gulden nicht aufbringen konnten. Abt Gordian flüchtete sich mit Klosterkostbarkeiten wieder nach Feldkirch. Im August 1707 konnte er wieder zurückkehren. Die Franzosen hatten sich zwar in die Niederlande zurückgezogen und in Schwaben konnte man durchatmen, was aber nicht hieß, dass man von Einquartierungen und Truppendurchmärschen verschont blieb. Am 1. Januar 1710 konnte Abt Gordian feierlich sein 50-jähriges Priesterjubiläum feiern. Aber nur zwei Monate später am 8. März stürzte der Abt so unglücklich, dass er dabei zu Tode kam.

Abt Gordian wurde 75 Jahre alt und regierte 22 Jahre.

Sein Nachfolger Rupert Neß ist am24. November 1670 in Wangen geboren. Er besuchte die Klosterschule in Ottobeuren. Die Ordensgelübde legte er am 11. Juli 1688 ab. Er studierte an der Benediktiner-Universität in Salzburg. 1695 wurde er zum Priester geweiht. Dann wird er Seelsorger in Tisis in Vorarlberg. 1703 holte ihn Abt Gordian zurück nach Ottobeuren und betraute ihn mit dem Amt des Stiftsökonomen und Grosskellers. An der Klosterschule unterrichtete er Theologie, Philosophie und Kirchenrecht. Am 8. Mai 1710 wurde er als Nachfolger des Abtes Gordian als Rupert II. zum 52. Abt der Reichsabtei gewählt. Er war der wohl bedeutendste Abt von Ottobeuren und Feyerabend bezeichnet ihn als zweiten Gründer Ottobeurens. Am 30. Mai 1710 erhielt er von Kaiser Joseph I. die Regalien verliehen und die Bestätigung aller Stiftsrechte. Abt Rupert war der erste Abt Ottobeurens ein vollständiges Tagebuch wie Feyerabend rühmend bemerkt, in dem er alles was bemerkenswert ist, festhält und das am Ende 14 “ziemlich starke Folienbände”

(Feyerabend III S.627) umfaßte. Band II-XIV befinden sich heute im Klosterarchiv. Bd. I ist verschwunden. Bd. XV ist im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München liegt. Jeder Jahrgang zerfällt in die Teile: I. „Regularia, Ecclesiastica, Scholas-tica“; II. „Ordinaria, Politica, Civilia“ und III. „Oeconomica

Abt Gordian scheint seinem Nachfolger das Stift in bester Finanzlage hinterlassen zu haben. Er begann seine Regierungszeit sofort mit der für seine Zeit und für seine gesamte Regierung charakteristische Tätigkeit, die Baulust. Bei Sontheim baute er eine steinerne Brücke über die Günz.Bei Ottobeuren errichtete er eine Ziegelhütte die mit einem Brand 24000 Ziegelsteine lieferte. Auf dem Klosterhof Wolferts entstand eine Sennerei. In Erkheim kaufte er mehrere Güter und gegen Verschreibungen konnte bedeutende Geldsummen verleihen. In der Verwaltung setzte er eine neue Forst-und Holzordnung auf (Feyerabend. III S.623). Die größte und wichtigste Investition in diesem Jahr tätigte er kurz nach seinem Amtsantritt. Er löste die Abtei für eine Summe von 30 000 Gulden aus der Schutzvogtei der Augsburger Bischöfe. Er nutzte die Gunst der Stunde, denn Fürstbischof Alexander Sigismund konnte wegen einer schweren Gemütskrankheit die Geschäfte nicht führen. Das machte nun das Domkapitel und eine bevollmächtigte Stelle. Vorausschauend ließ er die geschlossenen Verträge vom Kaiser bestätigen. Ottobeuren war nun völlig unabhängig. Trotzdem blieb die Abtei in Dauerkonflikt mit dem Augsburger Fürstbischof.Zum Kaiser hatte er ein gutes Verhältnis.Dazu verhalf sicher auch die die finanziellen Unterstützung des unter steter Finanznot leidenden habsburgischen Kaiserhauses. Auch auf kulturellem Gebiete handelte er wie ein typischer Barockregent. Er schickte die zwei jungen Ordenspriester Honorat Reich und Benedikt Schmier in der Absicht nach Stuttgart, während der Herbstferien, bei dem damals berühmten Kapellmeister Herrn Böcken neben der weitern Vervollkommnung auf der Violine die Regeln der Tonsetzungskunst zu erlernen (Feyerabend, ebda)

Neben seiner vielfältigen Tätigkeit daheim fand Rupert II. oft Zeit zu Höflichkeitsbesuchen bei in der Nähe weilenden weltlichen Herrschern oder Nachbarn. Wenn nicht sofort

greifbare politische oder finanzielle Vorteile, erzielte er dabei mindestens gutes Einvernehmen und Nachbarschaft, die seinem Lande zunutze kamen.

Der wichtigste Besuch war 1711 der Besuch beim neugewählten Kaiser Karl V. in Füssen gewesen. Der Kaiser war aus Spanien gekommen, um sich zur Krönung zu begeben. Abt Rupert

hatte sich sofort eingestellt und den günstigen Erfolg davongetragen. 1712 verlieh Kaiser Karl VI. dem Abt und seinen Nachfolgern den Titel eines wirklichen kaiserlichen Rates und Erbhofkaplans.

1713 besuchte er Marlborough in Mindelheim. 1714 machte er Prinz Eugen, der vom Friedensschluß zu Rastatt 1714zurückkehrte, in Memmingen und im Gebietsort Sontheim als Landesherr seine Aufwartung.

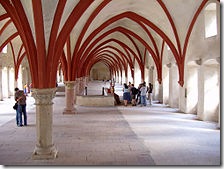

Trotz der Ausgaben von 40.000 Gulden im Jahr 1710 begann er 1711 mit dem völligen Neubau der Klosteranlage in barockem Stil. Schon von seinem Amtsantritt an, befasste er sich zusammen mit Pater Christoph Vogt «Architectus praeclarus» und“Hausarchitekt” von

Kloster Ottobeuren mit dem Klosterneubau.Von fünf Entwürfen kam seiner zum Zuge.

Pater Christoph Vogt wurde am 25. März 1648 in Dietenheim an der Iller geboren. In Ottobeuren besuchte er die Klosterschule und trat dort auch ins Kloster ein. Mit 21 legte er dort die Profess ab. Er studierte an der Benediktineruniversität Salzburg. Primiz feierte er 1674. Nach seiner Rückkehr nach Ottobeuren wurde er Beichtvater in den Benediktinerinnenklöstern Holzen und Wald. Dann wird er Prior in Fultenbach, das wegen Überschulung zunächst von Kloster Neresheim und dann von Ottobeuren verwaltet wurde. In Ottobeuren war er Ottobeuren Stiftsökonom, Prior und Subprior. Pater Christoph war ein barocker Universalmensch, studierter Theologe aber auch erfahren in allen Fächern der angewandten Mathematik. Er galt schon zu Lebzeiten als hervorragender, berühmter Architekt. Schon in Salzburg lernte er die dortigen neuen Bauten kennen. Er plante Kloster- und Kirchenneubauten detailliert, vergab die Ausführung aber an ihm bekannte Baumeister. Er war so einer der ersten Architekten im modernen Sinn. Als Architekt tauchte Pater Christoph erstmals 1695 auf. 1696 vergab das Kloster Holzen in Allmannshofen den Klosterneubau an Franz Beer. Die Pläne stammten von Pater Christoph. Dieser erläuterte sie 1695 beim Augsburger Bischof Alexander Sigmund und ließ sie genehmigen. Der Neubautyp , eine Vierflügelanlage mit vorgestellter Kirche, ist ihm nicht nur aus der Literatur sondern auch von Kempten und Obermarchtal bekannt. Er wendet diesen Typ nachher auf alle seine Klosterbauten an, auch auf Ottobeuren. Das neue Kirchenschiff der Wallfahrtskirche Eldern entstand 1702–1706, auch sie ein werk von Pater Christoph. die Bauausführung besorgte der Vorarlberger Klosterbaumeister Jodok Zünd. Pater Christophs Ruf als planender Architekt führte zu weiteren Planungsaufträgen von anderen Abteien der Bayrischen Kongregation und in befreundeten oder unterstellten Frauenklöstern. In Benediktbeuern war es der grosse Ökonomiehof. Für das Adelige Damenstift Edelstetten plante er die Stiftskirche.

Für die benachbarte Benediktinerabtei Ochsenhausen baute er die Neubauten der Pfarrkirchen von Ummendorf und Opferopfingen. Ausführender Baumeister ist Franz Beer I.

Der größte Teil seiner Bautätigkeit entfällt aber auf sein Heimatkloster Ottobeuren. Neben der Wallfahrtskirche Eldern errichtet er auch den Neubau des Benediktinerinnenklosters Kloster-Wald. Auf dem Burschel bei Ottobeuren, das ist eine alte Burgstelle, baute er den Zentralbau der Michaelskapelle. Für Niederdorf und Lachen baute er neue Kirchen. Sein Hauptwerk war die Planung und Durchführung der neuen Klosteranlage. Abt Rupert hatte ihm diese gleich nach seiner Wahl übertragen. Grundsteinlegung war 1711.

Für die Klosteranlage gab es heute nicht mehr vorhandene Konkurrenzentwürfe von Vorarlbergern und von Johann Jakob Herkomer. Von ihnen übernahm Pater Christoph sicher einiges. Aus einer Summe von Vorschlägen erstellte er die entscheidende Planung und setzte diese auch durch. Schon 1715 konnte ein Teilbezug der neuen Klosteranlage erfolgen. Pater Christoph starb 1725 mit 77 Jahren in Ottobeuren. Er erlebte noch die weitgehende Fertigstellung des Klosterneubaus.

Nicht nur als Architekt war Pater Christoph tätig. Er war auch ein guter Musiker und Orgelbauer und hat auch auf dem Gebiet des Orgelbaus bedeutende Werke hinterlassen. Neue Orgeln baute er in

Ottobeuren, im Oberhospital Memmingen, in Holzen und Eldern. In anderen Klöstern wie Weissenau, Kühbach und Zwiefalten reparierte er die Orgelwerke.

Das Kloster Ottobeuren hatte schon immer großes Gewicht auf die Ausbildung seiner Mönche gelegt und sich an Bildungseinrichtungen wie der Universität Salzburg beteiligt. An der Klosterschule von Ottobeuren lernten zur Zeit Abt Ruperts 240 Schüler.

Das erfordert natürlich einen entsprechenden Lehrkörper. Aber die Abtei stellte zusätzlich Professoren an der Benediktiner-Universität in Salzburg. Mit Franz Schmier war von 1713 – 1728 wieder ein aus Ottobeuren stammender Mönch Rektor der Salzburger Universität. 1714 kamen erstmals Lehrkräfte aus Ottobeuren ans Freisinger Lyzeum. Auch an die Akademie in Fulda wurden Lehrkräfte abgegeben. Das Engagement im Bildungsbereich wurde wahrgenommen und gewürdigt.

1718 wurde Abt Rupert II. aufgrund der Verdienste der Reichsabtei für die Förderung der Wissenschaften Präses der Salzburger Universitäts-Konföderation.

Der Konventneubau war voll und ganz aus Eigenmitteln bestritten worden. Gleichzeitig baute er neue Pfarrkirchen in Theinselberg, Hawangen, Benningen und Ungerhausen, errichteet die Buschelkapelle als barocken Zentralbau, baute in Attenhausen und Benningen einen neuen Pfarrhof und konnte trotzdem noch Erwerbungen tätigen. Ottobeuren verkraftet diese riesigen Aufwendungen dank einer hervorragenden Ökonomie unter der Leitung von Abt Rupert II. problemlos. Schon früh plante er den Kirchenneubau.

Beeindruckt war er von der Kollegienkirche in Salzburg und der Stiftskirche in Weingarten. Aber er ließ von von mehreren Baumeistern Entwürfe ausarbeiten. Aus allen zog er etwas und wählte das nach seiner Meinung beste daraus, wie er in seinem Tagebuch schrieb. Die Ausführungsplanung übertrug er dem Klosterbaumeister Simpert Kramer. Dieser war durch Pater Christoph in den Dienst Ottobeurens gekommen. Er hatte das Adelige Damenstift Edelstetten die Stiftskirche nach dem von Pater Christoph entworfenen Plan ausgeführt.1731 gab der Konvent aber kein grünes Licht zum sofortigen Baubeginn der Kirche zumal auch die Stiftswaldungen durch den Klosterbau stark belastet worden waren. Für zusätzliche Unsicherheit sorgte auch der Polnische Thronfolgekrieg (1733-1738) Man beschränkte sich nun bei Bauarbeiten auf das Notwendigste und entließ ausländische Steinmetze und Gipsarbeiter. 1736 genehmigte der Konvent die Neubaupläne. Am 27. 9. 1737 nahm Abt Rupert die feierliche Grundsteinlegung vor.

Zwei Jahre später wurde mit dem Bau des Gebäudes für die weltlichen Beamten begonnen. Am 20. Oktober 1740 starb Abt Rupert im 70.Lebensjahr.

Nachfolger von Abt Rupert wurde Anselm Erb, geboren am 29.1.1688 in Ravensburg. Er trat 1706 in das Kloster Ottobeuren ein. Am 15. August 1706 legte er das Ordensgelübde ab. 1712 wurde er zum Priester geweiht. Den größten Teiles der Amtszeit seines Vorgängers verbrachte er außerhalb von Ottobeuren. Ab 1720 lehrte er an der Universität Salzburg. 1723 erwarb er den Grad eines „Magister philosophiae“ und lehrte dann von 1723-25 als Professor für Philosophie in Salzburg. 1725 wurde er zum Doktor beider Rechte promoviert. Ab 1727 lehrte er Kirchenrecht am fürstbischöflichen Lyzeum Freising und war dort Regens sieben Jahre Rektor. Dann wechselte er an Akademie zu Fulda. Von dort wurde er nach Ottobeuren zurückgerufen, wo er am 23. November 1740 zum Abt gewählt worden war. Natürlich hatte ihm Abt Rupert ein gewaltiges und verpflichtendes Erbe hinterlassen. Am 25.11. 1741 konnte das Beamtengebäude bezogen werden. Nun stand die kostspielige Vollendung des Kirchenrohbaus und der Außenteile der Kirche an.

1748 berief Abt Anselm den in Zwiefalten tätigen 56-jährigen Johann Michael Fischer zur Kirchenneuplanung. Simpert Kramer ersuchte um Entlassung und ging zurück nach Edelstetten. Der Bau war schon deutlich über die Fundamente gewachsen und so mußte Fischer Grundriss und Basilika-Konzept Kramers übernehmen. Wesentliche Merkmale seiner Umplanung sind die Vergrösserung der Vierung und der definitive Verzicht auf die hochbarocke Tambourkuppel, den schon Abt Rupert kurz vor seinem Tod erwogen hatte.

Die Stuckarbeiten und die Bildhauerarbeiten vergab Abt Anselm an den Wessobrunner Stuckplastiker und Stuckateur Johann Michael Feichtmayr (1696–1772). Er erstellte den Hochaltar und die meisten Altäre. Die Figuren schuf der Riedlinger Bildhauer Johann Joseph Christian (1706–1777). Von Johann Jakob Zeiller (1708–1783) aus Reutte stammen die Kuppelfresken. Die Orgeln bestellte Abt Anselm bei dem aus Eldern stammenden und in Dijon lebenden Karl Joseph Riepp (1710–1775)

Am 28. September 1766 konnte schließlich die neue Kirche eingeweiht werden. Gleichzeitig wurde damit auch das 1000-jährige Bestehen der Abtei, das eigentlich schon zwei Jahre früher fällig war, feierlich begangen. Für die achttägigen Feierlichkeiten, ein richtiges barockes Fest wurden 22 000 Gulden ausgegeben. Einer der Festredner war Pater Sebastian Sailer aus dem nahen Prämonstratenserkloster Obermarchtal (siehe dort). Er galt als begnadeter Redner. Am Nachmittag las er einiges aus seiner “Schwäbischen Schöpfung”. In der Regierungszeit Abt Anselms gab es natürlich nicht nur den Kirchenneubau.

Ein Krieg belasteten die Amtszeit von Abt Anselm. Das war der österreichische Erbfolgekrieg von 1740-1748. Das bedeutete Kriegsabgaben an den Schwäbischen Kreis. 1742 waren das 9000 Gulden, 1743 6000 Gulden, 1545 6000 Gulden, wechselnde Einquartierungen.

Der Krieg hatte auch die Pläne „einer zwischen allen (deutschen) benediktinischen Abteien gemeinschäftIichen großen literarischen Anstalt“ mit dem Hauptsitze in der Fürstabtei Kempten zunichte gemacht. Unabhängig davon schickte Abt Anselm junge Ordensmitglieder der Tradition Ottobeurens entsprechend zur Ausbildung nach Salzburg und anderen benediktinischen Bildungseinrichtungen. Auch Erwerbungen konnten getätigt werden die Herrschaft Stein und Ronsberg für 127,402 Gulden und das Bruggersche

Rebgut in Immenstaad.

Im Jahr der Kirchweihe feierte Abt Anselm auch sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Am 12. Mai 1767 resignierte Abt Anselm nach 26 Jahren Regierungszeit. Noch im selben Monat verstarb er.

Zu seinem Nachfolger wurde Honorat Göhl gewählt. Er ist am 6.1.1733 in Immenstadt geboren. Er hatte die Klosterschule in Ottobeuren und danach die Schule in Salzburg besucht. Ann trat er in Ottobeuren ins Kloster ein. Am 13. 12. 1751 legte Profeß ab. 1757 wurde er zum Priester geweiht. Er lehrte dann an der Klosterschule zunächst Syntax, dann Philosophie. Später wurde er er Novizenmeister, Director Clericorum und Cooperator im Priorat zu St. Johann in Feldkirch. Drei Schwerpunkte prägten seine Regierungszeit. Besonders am Herzen lag ihm die Beachtung der Klosterzucht, die in seinen Augen auch bedingt durch die Unruhe, die die lange Bauzeit im Kloster verursacht hatte, und natürlich die Anwesenheit vieler nicht Klosterangehöriger, Künstler, Handwerker,Tagelöhner, gelitten hatte. Auf die Förderung und den Ausbau der Klosterschule legte er großen Wert. Zu den sechs Klassen (Principia, Rudimenta, Grammatica minor und major, Poesis, Rhetorica)fügte er 1789 zwei philosophische Kurse zu .

Der dritte Punkt war die künstlerische Vervollkommnung der Musikpflege des Hauses , nicht nur für den kirchlichen Gebrauch sondern auch zur Unterstützung des Theaters, das in Ottobeuren in der gesamten Barockzeit besonders gepflegt wurde. Wichtige Stütze war ihm auf diesem Gebiet Pater Franz Xaver Schnitzer, in Wurzach geboren. Als Chorknabe erhielt er in Ottobeuren seine Ausbildung. Abt 1766 war er Organist im Stift und bis zu seinem Tod 1785 als Chorregent und Musikinstruktor tätig. Er komponierte mehrere Messen, ein Requiem, Magnifikate und Vespern aber auch Singspiele. Die Blüte der Vokalmusik hatte bis zur Säkularisation ihren Höhepunkt erreicht. Die Pflege des Theaters hatte für Kloster Ottobeuren kurz vor seiner Auflösung einen ganz praktischen Nutzen.

Als General Vandamme, General unter Napoleon, am 14. Mai 1800 nach Ottobeuren kam, wurde er mit allen Ehren empfangen und er wohnte einem Theaterstück bei, dass ihn so begeisterte, dass er sich als Beschützer Ottobeurens empfahl. Das Kloster kam dann tatsächlich unbeschadet durch die Napoleonischen Kriege.

Abt Honorat konnte neben seinen Erfolgen bei der Klosterzucht, der schulischen und kulturellen Leistung auch ganz praktische Erfolge vorweisen. In Feldkirch erbaute er in dem Priorat der Abtei für 30.000 Gulden das Johanniterhaus. In Olarzried wurde eine neue Kirche erbaut. Er baute Mühlen, gab eine Mühlenordnung heraus, förderte den Klee-und Flachsanbau. Er begann mit der Verteilung der Gemeindegründe, was nach anfänglichen widerständen ein voller Erfolg wurde und den Wohlstand spürbar steigerte.

Die Bibliothek wurde gezielt ausgebaut.

Öffentliche Straßen und Wege wurden für 30.000 Gulden ausgebessert oder neu angelegt.

Pater Ulrich Schiegg (Profess am 29. September 1771) lehrte von 1791 bis 1800 lehrte er Mathematik, Astronomie, Physik und Landwirtschaft an der Universität Salzburg. Am 22. Januar 1784 führte er in Ottobeuren den ersten unbemannten Ballonstart Deutschlands durch, angeregt durch die Versuche der Gebrüder Montgolfier mit Heißluftballons. Nach der Auflösung des Klosters war Schiegg Hofastronom in München.

1801 feierte Abt Honorat sein goldenes Priesterjubiläum. Am 17. Juli 1802 verstarb er.

Noch vor dem Ableben Abt Honorats wurde am 9. Februar 1801 in Lunéville ein Friedensvertrag zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich unter Kaiser Franz II. unterzeichnet. Er regelte die rechtliche Eingliederung der von Frankreich seit 1794 besetzten linksrheinischen Gebiete in das französische Staatsgebiet. Den Fürstentümern des Reiches wurde gleichzeitig eine Entschädigung durch Säkularisation geistlicher Territorien und Mediatisierung kleinerer weltlicher Territorien und Reichsstädte

zugesagt. Umgesetzt wurde das dann im Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Die Kurfürstentümer Köln und Trier, das Fürsterzbistum Salzburg und alle Fürstbistümer und alle anderen geistliche Fürstentümer wie Reichsabteien un d Reichsstifte wurden aufgelöst und enteignet.

Nur 5 Tage nach dem Tod des letzten Abtes wurde der Nachfolger gewählt. Gewählt wurde Paulus Alt, geboren am 15. März 1760 in Wangen. 1780 legte er seine Gelübde ab. 1784 wurde er zum Priester geweiht. Er war zunächst Novizenmeister und dann lehrte

er Theologie in Freising.Dann kam er wieder nach Ottobeuren. Bis zu seiner Wahl war er dort Prior. Die Wahl fand am 23.Juli 1802 statt, die kaiserlichen Belehnungsinstrumente folgten 4 Monate später. Aber schon 29. August erschien der kurbayrische Kommissär

Freiherr v. Hertling im Kloster und eröffnete dem Abt, dass Kurbayern die ihm in Schwaben zugesicherten Distrikte militärisch besetze. Am 1. Dezember 1802 erhielt das Kloster das Besitznahme-Dekret. Das Stift Ottobeuren erlosch damit nach 1038 Jahren Bestehen. Der Konvent wird allerdings nicht aufgelöst. 18 der ursprünglich 48 Mönche konnten im Kloster verbleiben. Neuaufnahmen waren jedoch nicht mehr möglich. Teile des Klosters wurden für das Amtsgericht, Kasernen und Wohnungen verwendet. Unter König Ludwig I. wurde das Kloster als Priorat der Abtei St. Stephan neu gegründet. 1918 wurde es wieder selbstständige Abtei. Heute leben noch etwa 20 Mönche im Kloster. Ottobeuren hat als einziges der schwäbischen Barockklöster eine ununterbrochene klösterliche Tradition.

1964 wurde die Klosteranlage umfassend renoviert.

Äbte des Klosters Ottobeuren

- Toto (764–814)

- Milo (814–864)

- Neodegar (864–869)

- Witgar (869–902)

- Birtilo (902–941)

- Adalbero (941–972)

- Ulrich von Augsburg (972–973)

- Rudung (973–1000)

- Dangolf (1000–1012)

- Sigibert (1012–1028)

- Embricho (1028–1050)

- Eberhard (1050–1069)

- Razelin (1069–1082)

- Adalhelm (1082–1094)

- Gebhard (1094–1100)

- Heinrich I. (1100–1102)

- Rupert I. von St. Georgen (1102–1145)

- Isingrim (1145–1180)

- Bernold (1180–1194)

- Konrad I. (1194–1227)

- Berthold I. (1227–1246)

- Walther (1246–1252)

- Heinrich II. (1252–1258)

- Siegfried (1258–1266)

- Heinrich III. von Bregenz (1266–1296)

- Konrad II. (1296–1312)

- Heinrich IV. (1312–1322)

- Heinrich V. von Nordholz (1322–1353)

- Johann I. von Altmannshofen (1353–1371)

- Ulrich von Knöringen (1371–1378)

- Johann II. von Hocherer (1378–1390)

- Heinrich VI. (1390–1399)

- Johann III. von Affstetten (1399–1400)

- Johann IV. Russinger (1400–1404)

- Eggo Schwab (1404–1416)

- Johann V. Schedler (1416–1443)

- Jodok Niederhof (1443–1453)

- Johann VI. Kraus (1453–1460)

- Wilhelm von Lustenau (1460–1473)

- Nikolaus Röslin (1473–1492)

- Matthäus Ackermann (1492–1508)

- Leonhard Wiedemann (1508–1546)

- Kaspar Kindelmann (1547–1584)

- Gallus Memminger (1584–1599)

- Alexander Sauter (1600–1612)

- Gregor Reubi (1612–1628)

- Andreas Vogt (1628–1633)

- Maurus Schmid (1633–1655)

- Petrus Kimmicher (1656–1672)

- Benedikt Hornstein (1672–1688)

- Gordian Scherrich (1688–1710)

- Rupert Neß (Rupert II.; 1710–1740)

- Anselm Erb (1740–1767)

- Honorat Göhl (1767–1802)

- Paulus Alt (1802–1807)

- Prior Barnabas Huber (1834–1851)

- Prior Theodor Gangauf (1851–1859)

- Prior Raphael Mertl (1859–1889)

- Prior Eugen Gebele (1889–1903)

- Prior Theobald Labhardt (1903–1915)

- Prior (ab 1918 Abt) Placidus Glogger (1915–1920)

- Joseph Maria Einsiedler (1920–1947)

- Vitalis Maier (1948–1986)

- Vitalis Altthaler (1986–2002)

- Paulus Maria Weigele (2002–2013)

- Johannes Schaber (seit 2013)

Wallfahrtskirche Maria Steinbach

Wallfahrtskirche Maria Steinbach