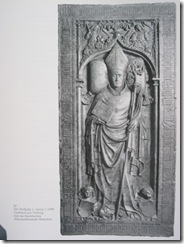

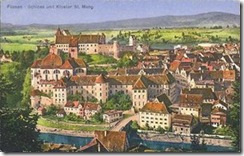

Ulrich von Frundsberg stammt aus einem Tiroler Adelsgeschlecht, das bei Schwaz Silberbergwerke besaß. Er war Rat des Tiroler Erzherzogs Sigismund. Er war zusammen mit seinem Bruder Johann unter den Stiftern des Rittergesellschaft St. Georgenschild und als solcher auch Hauptmann der Gesellschaft. Auf Veranlassung Kaiser Friedrichs III. wurde am 14. Februar 1488 auf dem Reichstag zu Esslingen der Schwäbische Bund als Zusammenschluss der schwäbischen Reichsstände gegründet. Der Schwäbische Bund baute auf der Organisationsstruktur des St. Georgenschilds auf. So war von Frundsberg auch mehrmals Bundeshauptmann des Schwäbischen Bundes. Ulrich heiratete Barbara von Rechberg. Da ihr Bruder Bero von Rechberg in Reichsacht gerät, verkauft er am 31. August 1467 Herrschaft und Burg Mindelheim an seinen Schwager Ulrich von Frundsberg und dessen Bruder Johann. Johann stirbt kinderlos und so wird Ulrich alleiniger Herr von Mindelheim. Mit seiner Frau Barbara hat Ulrich 14 Kinder, nämlich Johann, 1482 vermählt mit Helena von Rechberg aus einer anderen Rechberger Linie, Ulrich, der Bischof in Trient ist, Thomas vermählt mit Ursula Truchsessin , Kaspar, Wolfgang,Sigmund,Christoph, die alle jung versterben, Adam der auch Hauptmann des Schwäbischen Bundes wird und 1518 unvermählt stirbt, Eva, vermählt mit Degenhart Fuchs von Fuchsberg auf Jaufenberg, Barbara vermählt mit Frisch Hans von Bodmann, Madlen vermählt mit Hieronymus zu Rosenberg, Agnes vermählt mit Albrecht von Wildenstein zu Braitenegg, Siguna, jung gestorben und schließlich Georg der spätere kaiserliche Feldhauptmann der 1500 Katharina von Schrofenstein heiratet und sich nach deren Tod 1518 mit Gräfin von Lodron zur Frau nimmt. Der Vater Ulrich stirbt 1501.

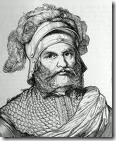

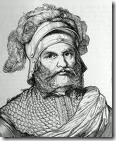

Georg ist am 14. September 1473 geboren. Georg wurde von seinem Vater wohl noch nach ritterlichen Brauch ausgebildet. Von wem er seine militärische Erziehung erhielt ist nicht überliefert. Aber feststeht, dass er 1492 an der Seite seines Vaters im Heer des Reichshauptmannes Markgraf Friedrich II. von Brandenburg- Ansbach

ins Feld zog, um die Acht an Albrecht V. von Bayern zu vollziehen. Dieser lenkte allerdings ein und so kam es nicht zum Kampf. Nach sieben Friedensjahren kämpfte der Schwäbische Bund im Schwaben- oder Schweizerkrieg gegen die Eidgenossen.

Die Kämpfe liefen nicht zum Vorteil für den Schwäbischen Bund und ließen diesen das Vertrauen in die militärischen Fähigkeiten Maximilians verlieren. Die Siege der Schweizer zeigten Georg, dass die Zeit der gepanzerten Ritter zu Ende war und er erkannte den Wert der Infanterie, die Kampfkraft gut ausgebildeten Fußvolkes. Maximilian ernannte ihn zum Tiroler Feldhauptmann.

Die Kämpfe liefen nicht zum Vorteil für den Schwäbischen Bund und ließen diesen das Vertrauen in die militärischen Fähigkeiten Maximilians verlieren. Die Siege der Schweizer zeigten Georg, dass die Zeit der gepanzerten Ritter zu Ende war und er erkannte den Wert der Infanterie, die Kampfkraft gut ausgebildeten Fußvolkes. Maximilian ernannte ihn zum Tiroler Feldhauptmann.

Er stellte eine schlagkräftige Truppe aus Pikenieren auf, weswegen man ihn später auch Vater der Landsknechte nannte. Er perfektionierte die Taktik der Gewalt oder Gevierthaufen, in denen die Pikeniere einen schützenden Rahmen um die anderen Nahkämpfer mit ihren Hellebarden und anderen Waffen legten. Er verfasste mehrere Werke über Kriegstaktiken. “Der treue Rat” erschien zwar anonym, ist aber sicher von ihm geschrieben.

Er stellte eine schlagkräftige Truppe aus Pikenieren auf, weswegen man ihn später auch Vater der Landsknechte nannte. Er perfektionierte die Taktik der Gewalt oder Gevierthaufen, in denen die Pikeniere einen schützenden Rahmen um die anderen Nahkämpfer mit ihren Hellebarden und anderen Waffen legten. Er verfasste mehrere Werke über Kriegstaktiken. “Der treue Rat” erschien zwar anonym, ist aber sicher von ihm geschrieben.

Landsknechte waren Söldner, eine Truppe mit frühdemokratischen Organisationsformen. Sie wählten ihre Vertrauensleute und hatten eine eigene Gerichtsbarkeit. Es waren keine gescheiterten Existenzen, die sich um die Banner scharten. Sie mussten Bekleidung und Ausrüstung selber stellen und durften deshalb nicht arm sein. Oft waren es junge Adelssöhne, die von der Erbfolge ausgeschlossen waren oder Lehrlinge und Gesellen, die wegen der strengen Zunftgesetze keine Aussicht auf eine Meisterstelle hatten. Auch lockte der vergleichsweise immense Lohn. Allerdings war die Besoldung der Schwachpunkt der damaligen Armeen. Oft hatten die Kriegsherren nicht das nötige Geld, so dass sich die Landsknechte ihren Lebensunterhalt mit Gewalt sichern mussten. Das war der Moral der Heerhaufen nicht gerade zuträglich. Georg von Frundsberg gab seinen Männern eine feste Ordnung. In “Artikelbriefen” legte er Rechte und Pflichten für Mannschaften und Führer fest. Er regelte das Gerichts- Proviant-und Soldwesen. Er ordnete Musterung, militärische Ämter und Befehlshierarchien. Er exerzierte nun mit seinem Landsknechtshaufen, übte Marschordnungen und lehrte, wie man Schwachpunkte des Feindes erkennt. So schuf er eine erfolgreiche Truppe, mit der er in der Folge zahlenmäßig weit überlegene Gegner vernichtete.

Die Habsburger waren nicht nur in Auseinandersetzungen mit den Eidgenossen verwickelt sondern auf europäischer Ebene auch mit Frankreich. In Italien entzündeten sich Kriege zunächst um einen dynastischen Machtkonflikt um das Königreich Neapel und weiteten sich dann in eine Auseinandersetzung zwischen dem französischen Königshaus Valois und den Habsburgern aus.

Karl VIII. von Frankreich (30.06.1470-07.04.1498) kämpfte 1494-1495 in Italien um die Ansprüche Ludovico Sforza, der ab 1481 in Mailand regierte auf den Königsthron in Neapel durchzusetzen. Karl marschierte sehr schnell durch Italien und brach mit großer Härte den Widerstand der italienischen Städte. Florenz kapitulierte im Oktober. Am 31. Dezember 1494 nahm Karl Rom ein und am 22. Februar 1495 eroberte er Neapel. Sforza erkannte, dass Karl sich wohl nicht mit Neapel zufrieden geben würde und wandte sich an Papst Alexander VI. um Hilfe. Der brachte die “Heilige Liga” zustande, vorgeblich um Widerstand gegen das Osmanische Reich zu leisten, tatsächlich ging es aber um die Vertreibung Karls VIII. aus Italien. Gegner der französischen Hegemonie waren der Papst selbst, Ferdinand II. von Aragon, Maximilian I. , das Herzogtum Mailand und die Republik Venedig. Die Liga brachte ein Landsknechtsheer zusammen. Es kam am 6. Juli 1495 zur Schlacht bei Fornovo. Dort erlitt Karl so schwere Verluste, dass er nach Frankreich zurückkehrte, wo er 1498 an den Folgen eines banalen Alltags- Unfalls verstarb. Er hatte den Kopf an eine Steintür gestoßen und starb Stunden später an den Folgen einer Hirnblutung. 1499 machte der neue französische König Ludwig XII. Ansprüche auf Mailand geltend und entsandte ebenfalls ein Heer nach Italien. Maximilian schickte nun Herzog Ludovico Sforza eine Heer des Heiligen Römischen Reiches gegen die Franzosen zu Hilfe. In den Reihen dieses Heeres war Georg von Frundsberg. Die nächste Herausforderung, aber auch wieder Möglichkeit, sich in den Blickpunkt der Mächtigen zu stellen, war der bayrische Erbfolgekrieg. Herzog Georg der Reiche von Bayern Landshut hatte mit seiner Gemahlin Jadwiga von Polen keine männlichen Erben. Dieses Paares wird noch heute in der Landshuter Fürstenhochzeit gedacht. Im Widerspruch zum Wittelsbacher Hausvertrag setzte Georg in seinem Testament vom 19. September 1496 seine Tochter Elisabeth zum Erben ein. Beim Aussterben einer männlichen Linie sollten die Besitztümer der Linie an die jeweils andere fallen. Herzog Albrecht IV. von Bayern-München akzeptierte diesen Vertragsbruch nicht.

Als Georg der Reiche am 1. Dezember 1503 starb, mündete der Konflikt in den Landshuter Erbfolgekrieg. Der Regentschaftsrat, den die niederbayrischen Landstände bildeten, wandte sich an das Reichskammergericht. Darauf beschied Maximilian die Parteien ins Augsburger Rathaus. Als Gegenleistung für seine Vermittlungsbemühungen stellte er seinerseits Gebietsforderungen. Albrecht erklärte sich bereit, die Gerichte Kufstein, Kitzbühl und Rattenberg an Maximilian abzutreten. Daraufhin sagte er Albrecht 10.000 Mann Hilfstruppen und finanzielle Unterstützung zu. Am 23. April belehnte er die Münchner Herzöge mit Georgs Ländern. Rupprecht, den Gemahl von Elisabeth der Tochter des verstorbenen

Georg des Reichen erklärte er in die Reichsacht. Da der Pfalzgraf Philipp der Aufrichtige sich auf die Seite seines Sohnes Rupprechts gestellt hatte, wurden die meisten Kämpfe in der Kurpfalz ausgetragen. Zur größten Schlacht kam es aber in der Nähe von Regensburg am 12. September 1504 in Wenzenbach. An dieser Schlacht nahm auch Georg von Frundsberg teil. Mit seinem Landsknechtsregiment aus Memmingen schlug er sich so tapfer, dass er von Maximilian zum Ritter geschlagen wurde. Von nun an war er ständig im kaiserlichen Heer. In den Folgejahren nahm er am Kriegszug gegen den Herzog von Geldern in den Niederlanden teil. Nach Kämpfen der Liga gegen Venedig kehrte Maximilian nach Deutschland zurück. Markgraf Albrecht von Brandenburg, der 1511 der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens wurde blieb in Verona zurück, ebenso wie Georg von Frundsberg als Obrist eines Landsknechtsregiments. Bei der Verteidigung Veronas gegen venetianische Truppen spielte der Obrist eine maßgebliche Rolle, ebenso wie bei der Eroberung mehrerer venetianischer Städte.

Georg des Reichen erklärte er in die Reichsacht. Da der Pfalzgraf Philipp der Aufrichtige sich auf die Seite seines Sohnes Rupprechts gestellt hatte, wurden die meisten Kämpfe in der Kurpfalz ausgetragen. Zur größten Schlacht kam es aber in der Nähe von Regensburg am 12. September 1504 in Wenzenbach. An dieser Schlacht nahm auch Georg von Frundsberg teil. Mit seinem Landsknechtsregiment aus Memmingen schlug er sich so tapfer, dass er von Maximilian zum Ritter geschlagen wurde. Von nun an war er ständig im kaiserlichen Heer. In den Folgejahren nahm er am Kriegszug gegen den Herzog von Geldern in den Niederlanden teil. Nach Kämpfen der Liga gegen Venedig kehrte Maximilian nach Deutschland zurück. Markgraf Albrecht von Brandenburg, der 1511 der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens wurde blieb in Verona zurück, ebenso wie Georg von Frundsberg als Obrist eines Landsknechtsregiments. Bei der Verteidigung Veronas gegen venetianische Truppen spielte der Obrist eine maßgebliche Rolle, ebenso wie bei der Eroberung mehrerer venetianischer Städte.

Am 22. Mai 1511 kam es zur Schlacht bei Bologna. Hier wurde das päpstlich-ventianische Heer vollständig geschlagen. Einen wesentlichen Anteil hierbei hatte

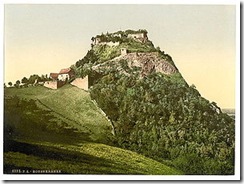

Georg. Es kam zu weiteren Scharmützeln im Brentatal. In der mächtigen Festung Beitelstein zwang Frundsberg mit 1800 Landsknechten die 9000 Mann Besatzung zur Aufgabe und Übergabe. Nach zehntägiger Belagerung von Treviso kehrte Frundsberg nach Deutschland zurück. Dort hatten die Herren von Friedingen vom Hohenkrähen aus das Land mit Raubzügen und Plünderungen beunruhigt. Der

entsandte Schwäbische Bund ein Heer, um die Raubzüge zu beenden. Als Bundeshauptmann befehligte von Frundsberg das Heer. Am 12. November nahm das Heer nach kurzer Belagerung die Burg ein. Mit Georg von Lichtenstein und Hans von Landau kehrte er mit 6000 Mann nach Italien zurück. Es gab eine Reihe kleinerer Gefechte, dann erfolgte die Beschießung von Venedig. Ein Ersatzheer der Venetianer unter Alviana rückte heran und drohte den Kämpfern der Liga den Rückzug abzuscheiden. Zahlenmäßig 4 fach überlegen verzagten die Ligatruppen. Nur von Frundsberg gab die Hoffnung auf Rettung nicht auf. Sein Wahlspruch nun “Viel Feind, viel Ehr” Er wurde Oberbefehlshaber der Ligatruppen. Er stellte die Landsknechte in einem großen Viereck auf, die Reiterei in einen Schlachthaufen und rückte bei Vicenza am 7. Oktober 1513 den Truppen Alvianos entgegen. Bei Creazzo erfolgte das Zusammentreffens. Der wuchtvolle Stoß der Landsknechte brach die Schlachtordnung der Venetianer. Sie wandten sich zur Flucht. 24 Geschütze und alle Fahnen wurden erobert. Die Fahnen ließ er in der Kirche von Mindelheim aufhängen. Durch die geschützte Lage Venedigs konnte man gegen die Stadt nicht direkt etwas unternehmen. Im Folgejahr behauptete von Frundsberg die gewonnene Landschaft.

entsandte Schwäbische Bund ein Heer, um die Raubzüge zu beenden. Als Bundeshauptmann befehligte von Frundsberg das Heer. Am 12. November nahm das Heer nach kurzer Belagerung die Burg ein. Mit Georg von Lichtenstein und Hans von Landau kehrte er mit 6000 Mann nach Italien zurück. Es gab eine Reihe kleinerer Gefechte, dann erfolgte die Beschießung von Venedig. Ein Ersatzheer der Venetianer unter Alviana rückte heran und drohte den Kämpfern der Liga den Rückzug abzuscheiden. Zahlenmäßig 4 fach überlegen verzagten die Ligatruppen. Nur von Frundsberg gab die Hoffnung auf Rettung nicht auf. Sein Wahlspruch nun “Viel Feind, viel Ehr” Er wurde Oberbefehlshaber der Ligatruppen. Er stellte die Landsknechte in einem großen Viereck auf, die Reiterei in einen Schlachthaufen und rückte bei Vicenza am 7. Oktober 1513 den Truppen Alvianos entgegen. Bei Creazzo erfolgte das Zusammentreffens. Der wuchtvolle Stoß der Landsknechte brach die Schlachtordnung der Venetianer. Sie wandten sich zur Flucht. 24 Geschütze und alle Fahnen wurden erobert. Die Fahnen ließ er in der Kirche von Mindelheim aufhängen. Durch die geschützte Lage Venedigs konnte man gegen die Stadt nicht direkt etwas unternehmen. Im Folgejahr behauptete von Frundsberg die gewonnene Landschaft.

Im Jahr 1520 hatte Herzog Ulrich mit seinem Angriff auf Reutlingen den Reichsfrieden gebrochen. Der Schwäbische Bund bot ein Heer unter Herzog Wilhelm von Baiern gegen ihn auf. Georg von Frundsberg war oberster Feldhauptmann der Fußtruppen des Bundesheeres. Ulrich zog sich nach Mömpelgard zurück. Württemberg wurde rasch erobert. Daraufhin wurde das Heer entlassen. Kaum war das geschehen, fiel Herzog Ulrich mit 8000 Mann wieder in Württemberg ein. Das Bundesheer wurde wieder aufgeboten und Ulrich verlor sein Land zum zweiten Mal. Vertragsgemäß wurde es nun Karl V. überlassen.

1521 berief Karl den Reichstag nach Worms ein. Es ging hauptsächlich um die “Causa Lutheri” in der Martin Luther seine Thesen verteidigen sollte. In Worms lernte von Frundberg Martin Luther und als der Reformator zum Verhör schritt, soll Frundsberg gesagt haben “Mönchlein, Mönchlein, Du gehest einen Gang, dergleichen ich und mancher Obrister auch in unserer allerernstesten Schlachtordnung nicht gethan haben; bist Du auf rechter Meinung und Deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort, Gott wird Dich nicht verlassen.”

Theologische Spitzfindigkeiten waren nicht von Frundsbergs Sache. Aber er schloss sich der neuen Glaubenslehre an, allerdings erst, als er mit den hinter den Kulissen gegen den Kaiser gerichteten päpstlichen Politik unzufrieden war.

Theologische Spitzfindigkeiten waren nicht von Frundsbergs Sache. Aber er schloss sich der neuen Glaubenslehre an, allerdings erst, als er mit den hinter den Kulissen gegen den Kaiser gerichteten päpstlichen Politik unzufrieden war.

Frundsberg wird auf dem Reichstag von 1521 als oberster Hauptmann in der Grafschaft Tirol bestätigt. Er erhält den kaiserlichen Ratstitel und damit verbunden ein Jahresgehalt. Und er übernimmt die Burghut auf Runkelstein in Südtirol in der Nähe Bozens.

Als selbstständiger Heerführer befehligt er 1521 in der Picardie. Anfangs erfolgreich kann er nach Anmarsch der französischen Übermacht nach rechtzeitigem Rückzug nur noch die ihm anvertrauten kaiserlichen Truppen retten. Das muss sehr schwierig gewesen sein, denn von Frundsberg bezeichnet diesen Rückzug als seine beste Kriegstat. Im Februar 1522 ist Georg wieder in Italien. Franz von Sforza, der jüngere Sohn von Ludovico Sforza sollte wieder in seine Rechte in Mailand eingesetzt werden. Am 27. April 1522 kam es bei La Bicocca zur entscheidenden Schlacht. Georg stand mit seinem Heer den Truppen des französischen Marschalls Lautrec und Schweizer Söldner, die man auch “Reisläufer”

nannte, gegenüber. Wieder landete von Frundsberg einen großen Sieg. Vor Beginn der Kampfhandlungen liefert sich Georg ein Duell mit dem Anführer der Schweizer Truppen, Arnold von Winkelried, den er mit der Hellebarde erschlug. Danach zertrümmerte er die gegnerischen Linien so gründlich, dass sich Schweizer und Franzosen fluchtartig aus Italien zurückzogen. Pizzighettone und Cremona ergaben sich, Lodi und Genua wurden erstürmt. Sforza zog wieder in Mailand ein.

nannte, gegenüber. Wieder landete von Frundsberg einen großen Sieg. Vor Beginn der Kampfhandlungen liefert sich Georg ein Duell mit dem Anführer der Schweizer Truppen, Arnold von Winkelried, den er mit der Hellebarde erschlug. Danach zertrümmerte er die gegnerischen Linien so gründlich, dass sich Schweizer und Franzosen fluchtartig aus Italien zurückzogen. Pizzighettone und Cremona ergaben sich, Lodi und Genua wurden erstürmt. Sforza zog wieder in Mailand ein.

Georg konnte nach Deutschland zurückkehren. Sforza allerdings trat 1526 der Liga von Cognac bei, die gegen Karl V. gerichtet war. Sforza war aufgrund seiner Steuererhebungen in Mailand unpopulär. Mit seinem Tod am 24. Oktober 1535 stirbt die männliche Linie der Sforza aus. Das Herzogtum Mailand geht an den Kaiser über.

Zurück zum Jahre 1522. 1524 musste Georg wieder nach Italien. Die Franzosen unter Karl I. standen wieder in Italien, diesmal in erdrückender Überlegenheit. 80000 Franzosen standen gegen 18000 Kaiserliche, darunter 12000 deutsche Landsknechte und mit 9000 Mann noch die Besatzung von Pavia. Kommandant der Garnison war Antonio de Leyva, aus Navarra stammend. Dieser, von Gicht gequält und unfähig allein ein Pferd zu besteigen, richtete die Belagerten auf.

In Pavia stand auch Caspar, Georgs Sohn. Die Habsburger hatten nun allerdings auch mit ihrer Geldnot zu kämpfen. Die Verbündeten versuchten Geld aufzutreiben und auch Georg warb Landsknechte und bezahlte aus eigener Tasche. Es gelang auch Geld in die belagerte Stadt zu schmuggeln. Die Kriegsleute konnten bezahlt werden. Auch konnten die Heerhaufen wieder mit Lebensmittel versehen werden, die ihnen die eingeschüchterten Einheimischen überließen. Das französische Belagerungsheer war immer stärker geworden. Deswegen schickte Franz einen Teil seiner Streitmacht gegen Neapel, weil er hoffte, dass der Vizekönig seine Truppen ebenfalls aus der Lombardei abziehen würde, um Neapel zu unterstützen und damit der Fall Pavias wahrscheinlicher würde. Im Januar erreichte Georg Lodi. Er übernahm den Oberbefehl über die 12000 deutschen Landsknechte. Er teilte das deutsche Heer nicht, sondern behielt seine Steitmacht vor Pavia. Aber ausstehender Sold ließ es nicht sicher erscheinen, dass die deutschen und spanischen Söldner ausrückten. Doch Frundsberg konnte mit einer Ansprache die Söldner hinhalten. Am 24. Januar überschritten sie dann die Adda, um den Eingeschlossenen in Pavia zu Hilfe zu kommen. Die Franzosen dachten zunächst, dass sich das Heer nach Mailand wenden würde. Als dann am 29. Januar die Festung St. Angelo erstürmt und geplündert wurde, war klar, dass Pavia das

Marschziel war. In Erwartung des Angriffs hatte Franz sein Hauptquartier am Westende Pavias verlassen. Die Feldherren der Franzosen wussten um den Geldmangel des kaiserlichen Heeres und schlugen Franz vor, die Belagerung Pavias aufzuheben und um Binasco oder Certosa eine zur Abwehr günstigen von Kanälen und Feldgräben durchschnittenen Ebene zurück zu ziehen. Die französischen Führer nahmen an, dass die kaiserlichen Söldner aus Geldmangel entweder davon laufen würden oder meutern. Franz aber hörte nicht auf die alten erfahrenen Generäle sondern auf sein Günstling Bonvivant und dessen unerfahrenen, draufgängerischen Altersgenossen. Frundsbergs Entsatztruppen waren nun herangerückt und die beiden Here staden sich in unmittelbarer Nähe gegenüber.

Marschziel war. In Erwartung des Angriffs hatte Franz sein Hauptquartier am Westende Pavias verlassen. Die Feldherren der Franzosen wussten um den Geldmangel des kaiserlichen Heeres und schlugen Franz vor, die Belagerung Pavias aufzuheben und um Binasco oder Certosa eine zur Abwehr günstigen von Kanälen und Feldgräben durchschnittenen Ebene zurück zu ziehen. Die französischen Führer nahmen an, dass die kaiserlichen Söldner aus Geldmangel entweder davon laufen würden oder meutern. Franz aber hörte nicht auf die alten erfahrenen Generäle sondern auf sein Günstling Bonvivant und dessen unerfahrenen, draufgängerischen Altersgenossen. Frundsbergs Entsatztruppen waren nun herangerückt und die beiden Here staden sich in unmittelbarer Nähe gegenüber.

Das französische Heer lagerte im Park von Mirabello, ein durch Mauern geschütztes Gelände, das zum Entspannen und Vergnügen der Mailänder Herzöge bestimmt. war. den Kaiserlichen gelang es, unbemerkt Öffnungen in die Mauern zu schlagen. So konnten sie dann später eindringen. Zunächst Mal wurde durch ständige kleiner Gefechte der Gegner in Unruhe gehalten. Bei einem dieser Scharmützel wurde Giovanni da Medici verwundet. Auf Grund der Schwere der Verletzung wurde er nach Venedig gebracht. auch seine Kompanie verließ das Schlachtfeld. Am 24. Februar 1525 kam es dann zur Entscheidungsschlacht. Die kaiserlichen Truppen warn unbemerkt in den Park eingedrungen. Die Franzosen, zu spät aufgeschreckt, schossen zwar aus allen Kanonen und im Morgengrauen setzte Franz seine schwere Kavallerie ein. Gegen die kaiserliche Infanterie kam der Vorstoß schnell ins Stocken. Franz war zu weit von seiner Infanterie entfernt und in seiner Rüstung erkannt. Beim Versuch den König zu retten, kamen viele hochrangige französiche Heerführer ums Leben, unter ihnen der Herzog von Tremouille und der Maréchal de Foix. Das Pferd Franz I. wurde verletzt und er musste zu Fuß weiter kämpfen. Er geriet in Gefangenschaft und musste 1526 den Frieden von Madrid schließen.

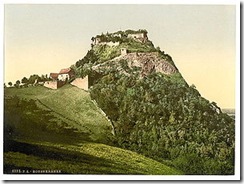

Er gestand Karl V. den Besitz Mailands, Genuas, des Herzogtums Burgunds und Neapels zu. Als er freigekommen war, widerrief er den Frieden als erzwungen aber sofort. Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa sollte noch bis 1559 dauern. Der Sieg in der Schlacht bei Pavia gilt als Frundsbergs spektakulärster Erfolg. Georg von Frundsberg kehrte nun nach Deutschland zurück. Dort bahnte sich der Bauernkrieg an. Auch die Bauern um Mindelheim hatten sich erhoben. sie wollten wohl auch die Mindelburg stürmen und dort seine Gemahlin gefangen setzen. Aber die Burg war von Kriegsleuten von Frundsbergs besetzt. Auch hatten die Bauern wohl zu sehr Respekt vor Frundsbergs Ruf, so dass die Mindelburg unbeschadet durch den Bauernkrieg kam. Er zog mit dreitausend Mann in die Nähe von Kempten. Dorthin war auch Georg III. mit seinem Heer von Würzburg über Memmingen gezogen. Der Allgäuer Haufe war der letzte noch verbliebene im Bauernkrieg. Georg von Frundsberg vereinigte seine Truppe mit der des Bauernjörgs bei Leubas. Nach der “Kanonade von Leubas” war der Bauernkrieg blutig niedergeschlagen. Georg von Frundsberg wurde noch nach Salzburg geschickt. Auch dort hatten sich die Bauern erhoben. Diesen Aufstand konnte er durch Vergleich beenden, zumal einige der aufständischen Buaern schon als Führer unter Frundsberg gedient hatten.

Er gestand Karl V. den Besitz Mailands, Genuas, des Herzogtums Burgunds und Neapels zu. Als er freigekommen war, widerrief er den Frieden als erzwungen aber sofort. Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa sollte noch bis 1559 dauern. Der Sieg in der Schlacht bei Pavia gilt als Frundsbergs spektakulärster Erfolg. Georg von Frundsberg kehrte nun nach Deutschland zurück. Dort bahnte sich der Bauernkrieg an. Auch die Bauern um Mindelheim hatten sich erhoben. sie wollten wohl auch die Mindelburg stürmen und dort seine Gemahlin gefangen setzen. Aber die Burg war von Kriegsleuten von Frundsbergs besetzt. Auch hatten die Bauern wohl zu sehr Respekt vor Frundsbergs Ruf, so dass die Mindelburg unbeschadet durch den Bauernkrieg kam. Er zog mit dreitausend Mann in die Nähe von Kempten. Dorthin war auch Georg III. mit seinem Heer von Würzburg über Memmingen gezogen. Der Allgäuer Haufe war der letzte noch verbliebene im Bauernkrieg. Georg von Frundsberg vereinigte seine Truppe mit der des Bauernjörgs bei Leubas. Nach der “Kanonade von Leubas” war der Bauernkrieg blutig niedergeschlagen. Georg von Frundsberg wurde noch nach Salzburg geschickt. Auch dort hatten sich die Bauern erhoben. Diesen Aufstand konnte er durch Vergleich beenden, zumal einige der aufständischen Buaern schon als Führer unter Frundsberg gedient hatten.

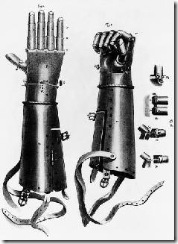

Nachdem Franz I. von Frankreich aus Madrid frei gekommen war, widerrief er seine Zugeständnisse aus dem Friedensvertrag von Madrid und erklärte erneut den Krieg. Die Habsburger litten nach wie vor unter Geldnot, so verpfändete Georg sein Familiensilber und warb 12000 Söldner an. Unter ihm befehligten sein Sohn Melchior, sein Schwager Londron und Sebastian Schertlin, der schon bei Pavia mitgekämpft hatte. Bei Brescia kann er am Jahresende die päpstlichen Truppen schlagen. Die Lage aber bleibt angespannt. Er kann kaum den Sold bezahlen und nur die Aussicht auf Beute hält die Männer zusammen. Von Karl V. erhält er trotz eindringliche bitten keine finanzielle Unterstützung mehr. Im März machen Gerüchte um einen bevorstehenden Friedensschluss mit dem Papst die Runde. Am 16. März 1527 bricht im Feldlager von Bologna eine Revolte aus. Vor von Frundsbergs Zelt rotten sich die Landsknechte zusammen. Er tritt zwar unerschrocken vor sie, doch sie brüllen weiter nur “Sold”. schließlich richten sie ihre Spieße auch gegen ihn. Das ist zu viel für ihn. Vom Schlag getroffen sinkt er auf eine Trommel. Dieses Unglück bringt die Landsknechte wieder zur Vernunft. Sie schultern ihre Spieße und gehen auseinander. Georg wird nach Ferrara gebracht, wo er so weit wieder hergestellt wird, dass er im Folgejahr in einer Sänfte nach Deutschland gebracht werden kann. 8 Tage nach seiner Rückkehr stirbt er verarmt und verbittert am 20. August 1528 auf seiner Stammburg in Mindelheim.

Sein bitteres Resümée: “Drei Dinge sollten jedermann vom Krieg abschrecken: die Verderbung und Unterdrückung der armen, unschuldigen Leute, das unordentliche und sträfliche Leben der Kriegsknechte und die Undankbarkeit der Fürsten.

Frundsbergs Truppen nehmen unter Konrad von Boyneburg an der Eroberung Roms teil, wo es am 6. Mai 1527 zum “Sacco di Roma” kam, dieser berüchtigten Plünderung Roms. Als Spätfolge dieser Plünderung konnte sich Karl V., der als letzter deutscher König in Italien zum Kaiser gekrönt wurde, 1530 nicht in Rom krönen lassen. Aus Sicherheitsgründen fand die Krönung in Bologna statt.

Caspar war ebenfalls Feldherr im Dienste Habsburgs. Aus den Pfründeentschädigungen kann er die hochverschuldeten Güter seines Vaters zumindestens teilweise sanieren. 1529 heiratet Kaspar Margarete von Firmian. Aus dieser Ehe geht die Tochter Katharina, geboren 1530 hervor. Er hat auch noch einen Sohn namens Georg. Ob dieser der leibliche Sohn Margaretes war, ist nicht sicher. Mit Georgs Tod 1586 erlischt das Haus Frundsberg. Mindelheim geht an Bayern über.

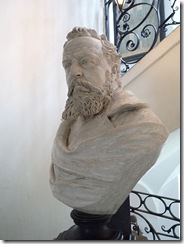

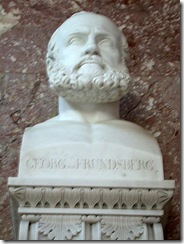

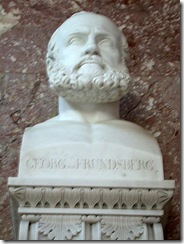

Zu Ehren Frundsbergs steht seine Büste in der Walhalla und in Mindelheim gibt es ein Frundsbergdenkmal. Auch findet dort alle drei Jahre das Frundsbergfest statt.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass sich die SS des Namens Frundsberg bedient hat. Sie stellte die Panzerdivision “Frundsberg” auf.

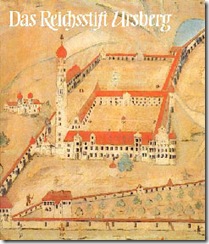

Wie bei den frühen Prämonstratenserklöster üblich war Ursberg ein Doppelkloster. Der Frauenkonvent bestand noch 1320.

Wie bei den frühen Prämonstratenserklöster üblich war Ursberg ein Doppelkloster. Der Frauenkonvent bestand noch 1320. und verfügte bei seiner Auflösung über beachtliche Aktiva. Kloster Ursberg fiel an das bayrische Kurfürstentum, durfte aber noch drei Jahre das Klosterleben weiterführen.

und verfügte bei seiner Auflösung über beachtliche Aktiva. Kloster Ursberg fiel an das bayrische Kurfürstentum, durfte aber noch drei Jahre das Klosterleben weiterführen.