Geschichte des Hauses

Das Gasthaus Taube wird in der Preiserschen Bauchronik als

Badhaus Ende des 18. Jahrhunderts geführt. Dann war es ein Gerberhaus,

was in der Architektur noch ganz deutlich zu sehen war. Über dem sehr hohen

Gastraum war ein kleiner Zwischenstock von knapp 1,5 m Höhe, in dem die Gerberfelle getrocknet wurden. Dieser Zwischenstock war über eine kleine Tür an der Hinterfront des Hauses zu begehen. In den letzten Tagen des 2.Weltkrieges,nämlich am 12.04.1945, erfolgte ein Luftangriff auf die Stadt

bei dem vor allem die Ulmertorstraße betroffen war. Dabei wurde auch die Ulmertorstraße 9, die Taube und das Hintergebäude schwer beschädigt. Zunächst wurde es notdürftig repariert. Verloren gegangen war unter

anderem das Wirtshausschild (auf dem Photo gut zu sehen), nämlich ein Taubenpärchen.

In den frühen 50-igern wurde das Vordergebäude umfassend renoviert,

vor allem eine neue Hinterwand eingezogen und ein Zimmer mit Balkon versehen.

Das Gasthaus

Kurz nach der Jahrhundertwende wurde das Haus als “Gasthaus zur Taube” von Andreas Gnant ( geboren am 30.11. 1873 in Muttensweiler) und Pauline Gnant (geboren am30.05.1885 in Birkenhard) geführt. Ausgeschenkt wurde das Bier der Brauerei Warthausen. Andreas Gnant hatte noch Wirtsrecht in der Rose (auch in der Ulmertorstraße,

in der dann die Bäckerei Leichtle “Rosenbäck” war) und im Schwarzen Adler

(bei der Schranne, in dem Haus in dem später das Haushaltswarengeschäft Graf war).Damit das Wirtsrecht nicht verloren ging,musste das Gasthaus wenigstens einmal im Jahr geöffnet werden, was unter Andreas Gnant noch regelmässig geschah.

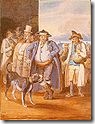

Das Bild zeigt eine Blick in die Gaststube, ganz hinten Andreas Gnant, der Taubenwirt, links davor Josef Gnant,der die Wirschaft nach dem Krieg übernahm. Vor ihm Andreas Gnant, der 1945 in den letzten Kriegstagen gefallen ist.

Die Familie hatte 5 Söhne und eine Tochter. Andreas Gnant war ziemlich früh sehr krank und starb schon am 22.06. 1936. Seine Frau Pauline führte dann die Wirtschaft allein und brachte sie auch über den Krieg. Allerdings fielen drei ihrer Söhne, darunter auch der, der eigentlich als zukünftiger Taubenwirt vorgesehen war. Georg, der jüngste hatte die Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Josef, der älteste hatte bei der Firma Engelmayer eine Lehre als Textilkaufmann absolviert und so musste er nach dem Krieg die Wirtschaft übernehmen.

Biberach war ja eine ländlich geprägte Stadt. Die Biberacher Lokale hatten alle eine feste Stammkundschaft aus den umliegenden Dörfern. Jedes Gasthaus hatte “seine” Dörfer. In der Taube waren das Bergerhausen, Maselheim und Laupertshausen. So war z.B. die Musikkapelle Bergerhausen immer am Schützenfest und um Weihnachten rum zu Gast in der Taube.

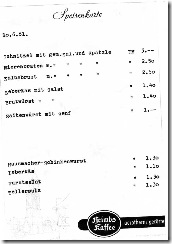

Das Angebot war bodenständig. Pauline, die Taubenwirtin, war bekannt für ihr “Saures Leberle”. Noch heute existiert ein handgeschriebenes Kochbuch von Pauline in der Familie.

Josef Gnant heiratete am 06. Februar Bernhardine, die aus Bechtenrot stammte.

Josef übernahm nach dem Krieg eher ungern die Taube. Eigentlich war er mit Leib und Seele Kaufmann. Der Wirtsverein Biberach machte sich das zunutze und so war er langjähriger Kassier des Vereins. Die Kundschaft waren unter der Woche Leute, die in der näheren Umgebung arbeiteten und immer werktags in der Taube ihr Mittagessen einnahmen. Im Lokal hießen sie “Kostgänger”. Die Taube hatte 4 Fremdenzimmer, wobei eines an Dauergäste vermietet war, meistens Meisterschüler, die “Schlafgänger” genannt wurden. Dann gab es noch Leute, die regelmäßig zum Übernachten kamen, wie z.B. der “Endschuma”. Der verkaufte auf den Biberacher Jahrmärkten “Endschuhe”, so eine Art Hausschuhe und ein in den Nachkriegsjahren durchaus gesuchtes Produkt.

Der Taubenwirt mit seinen Kindern

und ”Kostgängern”

Am Mittwoch war Markttag und damit immer Hochbetrieb. Bis Mitte der 50-iger kamen die Bauern noch mit ihren Fuhrwerken und im Hintergebäude befand sich der “Gaststall” betreut vom Hausknecht. Am Mittwoch arbeiteten immer die Schwägerin mit und Minna, die dann immer in der Küche war.

Nach dem Krieg war neben dem Bier der Most das wichtigste Getränk, das in der Taube ausgeschenkt wurde. Im Römerweg oberhalb der Ulmerstraße hatte man einen großen Mostkeller, in dem der Most vergoren und gelagert wurde. Zunächst wurden aber immer die Äpfel beim “Baschold” , das war ein Geschäft, in der Zwingergasse, in dem Obst ausgepresst wurde. verarbeitet. Wein gab ’s von Rilling und von der Kapelle aus Kressbronn. Die beiden Weinvertreter Herr Sabisch für Rilling und Herr Repetz für die Kapelle waren regelmäßig in der Taube.

Alle 14 Tage war Hausschlachtung, was immer der Metzger Robert Schöllhorn vornahm. Als dieser das aus Altersgründen nicht mehr konnte, übernahm das dann Herr Fesseler aus Ellmannsweiler, das auch zu den “Taubendörfern” gehörte.

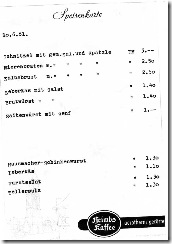

Das Angebot war bodenständig, Hausmannskost eben.

Im Herbst gab es immer Metzelsuppe und außerdem ein Kaffekränzchen.Beides waren sowas wie Festtage.

Josefs Gesundheitszustand verschlechterte sich anfang der 60-iger Jahre ziemlich, so dass er sich gezwungen sah, die Taube aufzugeben. Es wurde dann ein Laden daraus gemacht, vermietet an das Lebensmittelgeschäft Gaissmaier.