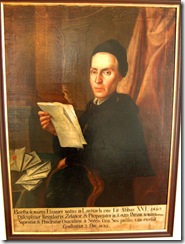

Lazarus von Schwendi

Autor: Franz-Karl | Kategorie: Personen der Geschichte

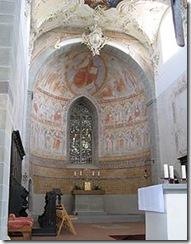

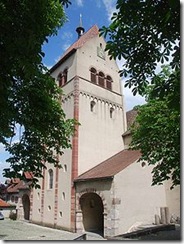

Die Herren von Schwendi werden in einer Urkunde des Klosters Ochsenhausen 1128 zum ersten Mal erwähnt. Es war eine niederadlige Familie, die aufgrund ihrer Besitzungen dem Ritterkanton Donau angehörte. Schwendi war damals vorderösterreichisch. 1228 wird ein Heinrich von Schwendi als Teilnehmer am Kreuzzug Friedrichs II. genannt. In Schwendi wird 1406 eine Burg erwähnt, die nach 1406 zerstört wurde. Die Reste wurden um 1561 in der Kirche verbaut.

Die Herren von Schwendi werden in einer Urkunde des Klosters Ochsenhausen 1128 zum ersten Mal erwähnt. Es war eine niederadlige Familie, die aufgrund ihrer Besitzungen dem Ritterkanton Donau angehörte. Schwendi war damals vorderösterreichisch. 1228 wird ein Heinrich von Schwendi als Teilnehmer am Kreuzzug Friedrichs II. genannt. In Schwendi wird 1406 eine Burg erwähnt, die nach 1406 zerstört wurde. Die Reste wurden um 1561 in der Kirche verbaut.

1406 verkaufte Wilhelm von Schwendi drei Viertel der Herrschaft an das Ulmer Spital. 1475 kauften die Herren von Schwendi die Herrschaft wieder zurück.

Mitglieder der Familie von Schwendi nahmen 1523 am sogenannten fränkischen Krieg teil. Das ist die Strafaktion des Schwäbischen Bundes im Juni und Juli 1523 gegen fränkische Burgen. Die Stadt Nürnberg hatte den Schwäbischen Bund um Hilfe gerufen, da ihre Kaufleute immer wieder Ziel fränkischer Raubritter, vor allem des Hans Thomas von Absberg, waren. Man kann aber durchaus auch einen Zusammenhang zu dem Reichsritteraufstands des Franz von Sickingen 1522 sehen. Dieser war nach der Trierer Fehde auf seiner Burg Nanstein bei Landstuhl belagert worden. Am 7. Mai 1523 starb er an den Folgen einer Verletzung, die er bei der Beschießung erlitten hatte. An den Beteiligten des Aufstands wurde eine Exempel statuiert. Zahlreiche ritterschaftliche Familien gingen ihrer Besitzungen verlustig oder mussten zu mindestens Einbußen an ihrer Selbstverwaltung hinnehmen.

Bei der “Abconterfeyung 1523” des Kriegsberichterstatters Hans Wandereisen zum fränkischen Krieg wird ein Marquart von Schwendi, ein Philips von Schwendi und ein N. Schwendi erwähnt.

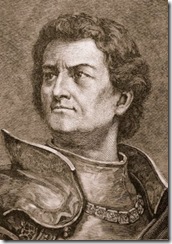

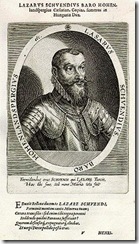

Bekanntester Vertreter derer von Schwendi, der den Namen Schwendi weit über Oberschwaben hinaustrug, war Lazarus von Schwendi. Er wurde 1522 in Mittelbiberach geboren. Sein Vater Rutland von Schwendi war der jüngere von zwei Brüdern. Die Magd seines Vaters, Apollonia Wencken war seine Mutter. Kaiser Karl V. legitimierte Lazarus 1524.Schon im selben Jahr starb der Vater. Testamentarisch hatte er den Bürgermeister und den Rat der Stadt Memmingen zu den Vormündern seines Kindes und zum Verwalter seines nicht unbeträchtlichen Vermögens bestimmt. Allzu viel Freude hatten die Stadtväter nicht mit ihrem adligen Pflegesohn. Der Rat schickte ihn mit 13 Jahren an die Universität von Basel. Dort lehrte Oeokolampadius, der mit Erasmus von Rotterdam das Neue Testament edierte. Außerdem war zu der Zeit Simon Grynäus an der Basler Universität. Man darf unterstellen, dass diese hochgerühmten Humanisten und späteren Reformatoren nicht ohne Einfluss auf die geistige Entwicklung des jungen Lazarus waren. Grynäus war in Pforzheim Mitschüler von Philipp Melanchthon und reformierte später im Auftrag Herzog Ulrichs von Württemberg zusammen mit Ambrosius Blarer die Universität Tübingen. Oekolampadius führte die Gespräche gegen Luthers Gegner Johannes Eck und nahm später an der Seite Zwinglis an den Marburger Religionsgesprächen teil.

In Basel studierte der junge Lazarus 1536/37 an der Artistenfakultät. Das war normalerweise das Vorstudium. Das Curriculum bestand aus den sieben freien Künsten. Erst danach entschied sich der Student, ob er Jura, Theologie oder Medizin studierte. In Basel hatte Lazarus eine gründliche humanistische Bildung erhalten. 1538 ging er an die Universität von Straßburg, auch das eine Hochburg von Humanismus und Reformation. Dort studierte er Jura. Außerdem unternahm er Reisen nach Frankreich und lernte so Französisch. Im Alter von 28 Jahren kehrte er

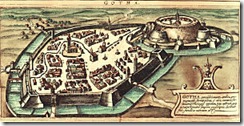

nach Memmingen zurück, um sich für mündig erklären zu lassen. Aus den Ratsannalen geht hervor, dass der junge Lazarus weder so fleißig, noch so sparsam oder sittenstreng gewesen war, wie es der Rat gerne gehabt hätte. Er gab sich übermütig und leichtfertig und provozierte die gestrengen Ratsherren mit einem beabsichtigen Fehltritt. Sie warfen ihn für einige Tage ins Gefängnis. Er erbat sich, nicht wie ein gemeiner Handwerker behandelt zu werden und auch könne er später der Stadt bei Fürsten-und Herrendiensten nützlich sein. Er zog die Stadt bald wegen unregelmäßiger Vermögensverwaltung zur Verantwortung und auch später zeigte er ihr keine Dankbarkeit. 1546 finden wir Lazarus in den Diensten Karls V. Er tritt auf dem Regensburger Reichstag auf, der kurz vor dem Schmalkaldischen Krieg (1546/1547) stattfindet. Im Auftrag des Kaiser soll Lazarus versuchen, die Städte Augsburg, Ulm und Nürnberg dem Schmalkaldischen Bund abtrünnig zu machen, was ihm aber nicht gelingt. Er verhandelt dann weiter in München. Bayern bleibt nach außen neutral, verpflichtet sich aber, Sammelplätze, Verpflegung und Munition für das kaiserliche Heer bereit zu stellen. Als der Krieg dann ausbricht, ist Lazarus an den Schlachten an der Donau und in Sachsen dabei. Nach der Kapitulation von Wittenberg am19. Mai 1547 überwacht er als kaiserlicher Kapitän die Schleifung von Gotha und Grimmenstein.

nach Memmingen zurück, um sich für mündig erklären zu lassen. Aus den Ratsannalen geht hervor, dass der junge Lazarus weder so fleißig, noch so sparsam oder sittenstreng gewesen war, wie es der Rat gerne gehabt hätte. Er gab sich übermütig und leichtfertig und provozierte die gestrengen Ratsherren mit einem beabsichtigen Fehltritt. Sie warfen ihn für einige Tage ins Gefängnis. Er erbat sich, nicht wie ein gemeiner Handwerker behandelt zu werden und auch könne er später der Stadt bei Fürsten-und Herrendiensten nützlich sein. Er zog die Stadt bald wegen unregelmäßiger Vermögensverwaltung zur Verantwortung und auch später zeigte er ihr keine Dankbarkeit. 1546 finden wir Lazarus in den Diensten Karls V. Er tritt auf dem Regensburger Reichstag auf, der kurz vor dem Schmalkaldischen Krieg (1546/1547) stattfindet. Im Auftrag des Kaiser soll Lazarus versuchen, die Städte Augsburg, Ulm und Nürnberg dem Schmalkaldischen Bund abtrünnig zu machen, was ihm aber nicht gelingt. Er verhandelt dann weiter in München. Bayern bleibt nach außen neutral, verpflichtet sich aber, Sammelplätze, Verpflegung und Munition für das kaiserliche Heer bereit zu stellen. Als der Krieg dann ausbricht, ist Lazarus an den Schlachten an der Donau und in Sachsen dabei. Nach der Kapitulation von Wittenberg am19. Mai 1547 überwacht er als kaiserlicher Kapitän die Schleifung von Gotha und Grimmenstein.

Dabei bewährt er sich bestens. Karl V., nun auf dem Höhepunkt seiner Macht, will den Sieg ausnützen. Er will die Reichsverfassung in monarchischem Sinne reformieren und auf dem “Geharnischten Reichstag” 1548 diktiert er das “Augsburger Interim”. Dabei setzt er auch die Todesstrafe durch für die Aufnahme von Diensten bei anderen Machthabern, was damals ja gang und gäbe war. Er lässt in Weissenburg Sebastian Vogelsberg (um 1505 bis 1548), einen bekannten und populären Heerführer aufgreifen und am 7. Februar 1548 in Augsburg hinrichten. Vom Blutgerüst herab beschuldigt Vogelsberg Lazarus “als Erzbösewicht”, der ihn auf die Fleischbank geliefert habe. Zwar verteidigt ihn Karl persönlich und Lazarus wehrt sich mit einer Flugschrift, doch der Vorwurf, er habe hinterlistig und unritterlich gehandelt, bleibt lange an ihm hängen. 1548 war er für Karl in Norddeutschland unterwegs. Niedersachsen konnte er ruhig halten. Magdeburg galt als Zufluchtsstätte aller Interimsgegner. Magdeburg war schon lange mit der Acht belegt und Lazarus hielt es für das Geratenste, die Stadt mit Gewalt zu nehmen. Dazu war Karl aber nicht in der Lage. Das zeigte sich auch, als Markgraf Alcibiades von Brandenburg, dem Lazarus im Auftrag Karls seine offen betriebene Kriegsrüstungen untersagen sollte, einfach keine Audienz erteilte. Auch erschien er nicht auf dem neuen Reichstag. Magdeburg leistet bis 1551 Widerstand. Lazarus überwacht 1552 in kaiserlichem Auftrag die von Moritz von Sachsen durchgeführte Exekution. Da ahnte er allerdings nicht, dass Moritz an der Spitze der Fürstenopposition gegen Karl vorgehen wollte. Bei Innsbruck erlitt er gegen Moritz eine entscheidende Niederlage. Der Passauer Frieden vom 2. August 1552 wurde bereits zwischen Karls Bruder Ferdinand und Moritz von Sachsen verhandelt. Das war die formale Anerkennung des Protestantismus. Reichsrechtlich festgeschrieben wurde diese mit dem Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1525. (Cuius regio, eius religio)

Dabei bewährt er sich bestens. Karl V., nun auf dem Höhepunkt seiner Macht, will den Sieg ausnützen. Er will die Reichsverfassung in monarchischem Sinne reformieren und auf dem “Geharnischten Reichstag” 1548 diktiert er das “Augsburger Interim”. Dabei setzt er auch die Todesstrafe durch für die Aufnahme von Diensten bei anderen Machthabern, was damals ja gang und gäbe war. Er lässt in Weissenburg Sebastian Vogelsberg (um 1505 bis 1548), einen bekannten und populären Heerführer aufgreifen und am 7. Februar 1548 in Augsburg hinrichten. Vom Blutgerüst herab beschuldigt Vogelsberg Lazarus “als Erzbösewicht”, der ihn auf die Fleischbank geliefert habe. Zwar verteidigt ihn Karl persönlich und Lazarus wehrt sich mit einer Flugschrift, doch der Vorwurf, er habe hinterlistig und unritterlich gehandelt, bleibt lange an ihm hängen. 1548 war er für Karl in Norddeutschland unterwegs. Niedersachsen konnte er ruhig halten. Magdeburg galt als Zufluchtsstätte aller Interimsgegner. Magdeburg war schon lange mit der Acht belegt und Lazarus hielt es für das Geratenste, die Stadt mit Gewalt zu nehmen. Dazu war Karl aber nicht in der Lage. Das zeigte sich auch, als Markgraf Alcibiades von Brandenburg, dem Lazarus im Auftrag Karls seine offen betriebene Kriegsrüstungen untersagen sollte, einfach keine Audienz erteilte. Auch erschien er nicht auf dem neuen Reichstag. Magdeburg leistet bis 1551 Widerstand. Lazarus überwacht 1552 in kaiserlichem Auftrag die von Moritz von Sachsen durchgeführte Exekution. Da ahnte er allerdings nicht, dass Moritz an der Spitze der Fürstenopposition gegen Karl vorgehen wollte. Bei Innsbruck erlitt er gegen Moritz eine entscheidende Niederlage. Der Passauer Frieden vom 2. August 1552 wurde bereits zwischen Karls Bruder Ferdinand und Moritz von Sachsen verhandelt. Das war die formale Anerkennung des Protestantismus. Reichsrechtlich festgeschrieben wurde diese mit dem Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1525. (Cuius regio, eius religio)

Von 1552 bis 1556 versuchte Karl erfolglos, die Bistümer Metz, Toul und Verdun, die formal zum Kirchenprovinz Trier gehörten, zurück zu erobern. Der französische König Heinrich II. hatte sie nach dem Vertrag von Chambord (15. Januar 1552) besetzt. Der Vertrag war ein zwischen der Fürstenopposition um Moritz von Sachsen und Heinrich II. von Frankreich geschlossenes Abkommen, das sich gegen Karl V. richtete.

Lazarus nahm an den Kämpfen Karls in Frankreich teil.

1553 wird Lazarus vor Metz von Karl zum Ritter geschlagen und in den erblichen Ritterstand erhoben. Im selben Jahr heiratet er Anna Böcklin von Böcklinsau. Ihre Familie stammte aus einem alten elsässischen Adelsgeschlecht, das ursprünglich zum Patriziat der Stadt Straßburg gehörte. Aus dieser Ehe geht der Sohn Hans Wilhelm hervor. Anna verachtet ihren Mann allerdings wegen seiner unehelichen Geburt. 1561 erfolgt die Trennung. 1573 heiratet Lazarus die 1554 geborene Eleonara von Zimmern, mit der er bis zu seinem Tod zusammenlebt. In zweiter Ehe verheiratet sie sich nach dem Tod ihres ersten Mannes mit Johann von Limburg.

1556 dankte Karl zugunsten seines Bruders Ferdinand I. ab, der seit 1531 deutscher König war. Schon im Oktober 1555 hatte Karl die Niederlande und Burgund an seinen Sohn Philipp II. von Spanien übergeben. Am 16. Januar 1556

Kastilien, Aragon, Sizilien und die amerikanischen Kolonien. Karl zog sich in das Kloster San Jerónimo de Juste in Extremadura zurück. Dort starb er am 21. September 1558 an Malaria.

Kastilien, Aragon, Sizilien und die amerikanischen Kolonien. Karl zog sich in das Kloster San Jerónimo de Juste in Extremadura zurück. Dort starb er am 21. September 1558 an Malaria.

Als Karl 1556 abdankte, trat Lazarus in die Dienste Philipps. Er kämpfte im niederländischen Herr gegen Frankreich. Er war der erste Festungskommandeur der neu erbauten Festung Philippeville im heutigen Belgien in der Provinz Namur.

Dann nahm er an der Schlacht von St. Quentin teil, die am 10. August 1557 stattfand. Hier besiegte das spanische Heer unter Herzog Emanuel Philibert von Savoyen das französische Heer unter Connétable Anne de Montmerency. Die französische Niederlage war einer der schwersten Verluste für Frankreich. Die Schlacht war das letzte bedeutende Gefecht innerhalb der Auseinandersetzung zwischen Habsburg und Frankreich. In der Schlacht von Graveline am 13. Juli 1558 war Lazarus unter Graf Egmond dabei. Diese Schlacht beendete schließlich den Kampf um die Vorherrschaft in Europa zwischen Frankreich und Philipp. Lazarus stieg in der Gunst Philipps und Margarethes von Parma, eine uneheliche Tochter Karls V., die 1559 von Philipp als Statthalterin der habsburgischen Niederlande eingesetzt worden war, was sie bis 1567 war. Eine vertrauensvolle Beziehung baute Lazarus auch zu Wilhelm von Oranien auf, den er auf mehreren Reisen nach Deutschland begleitete. Er lernte aber auch Kardinal Granvelle und den Herzog Alba kennen, der Margarethe 1567 als Statthalter nachfolgt. Dieser errichtete ein Schreckensregiment in den spanischen Niederlanden, da seine Vorgängerin der immer stärker werdenden Rebellion nicht mehr Herr geworden war.

Die Einstellung von Lazarus änderte sich allmählich. War er unter Karl noch ein Verfechter der harten Linie gegen den Protestantismus. So sah er das wohl allmählich mit anderen Augen. 1562 nahm er Urlaub und trat 1564 in die Dienste

der deutschen Habsburger beziehungsweise des Reiches. Ferdinand I. war inzwischen (1558) von den Kurfürsten auf dem Frankfurter Kurfürstentag zum deutschen Kaiser proklamiert worden. Seinen Neffen Philipp II. hatten die Kurfürsten als hochmütigen und bigotten Spanier abgelehnt. Im Auftrag Kaiser Ferdinands inspizierteLazarus 1565/63 die ungarische Grenze. Inzwischen kam Maximilian II. nach dem Tod seines Vaters am 25. Juli 1564 auf den deutschen Kaiserthron. Lazarus wird zum Generalkapitän der deutschen Truppen in Ungarn

der deutschen Habsburger beziehungsweise des Reiches. Ferdinand I. war inzwischen (1558) von den Kurfürsten auf dem Frankfurter Kurfürstentag zum deutschen Kaiser proklamiert worden. Seinen Neffen Philipp II. hatten die Kurfürsten als hochmütigen und bigotten Spanier abgelehnt. Im Auftrag Kaiser Ferdinands inspizierteLazarus 1565/63 die ungarische Grenze. Inzwischen kam Maximilian II. nach dem Tod seines Vaters am 25. Juli 1564 auf den deutschen Kaiserthron. Lazarus wird zum Generalkapitän der deutschen Truppen in Ungarn

ernannt. Er kämpfte erfolgreich gegen die osmanische Armee und vor allem gegen Johann Sigismund Zapolya, der schon kurz nach seiner Geburt 1540 zum König von Ungarn gewählt worden war und dies auch als Johann II. bis 1570 blieb. Ab 1570 war er als Johann I. der erste Fürst von Siebenbürgen. 1565 kämpfte Lazarus im nördlichen Ungarn gegen Zapolya. Obwohl numerisch unterlegen, holte er verlorene Plätze zurück und eroberte nach längere Belagerung Tokay und die Gegend des heutigen Satu Mare (heute Rumänien. Seine Beute in Tokay waren 4000 Fässchen Tokayer. 1567 eroberte er Mukatschewe, das heute in der Ukraine liegt.

ernannt. Er kämpfte erfolgreich gegen die osmanische Armee und vor allem gegen Johann Sigismund Zapolya, der schon kurz nach seiner Geburt 1540 zum König von Ungarn gewählt worden war und dies auch als Johann II. bis 1570 blieb. Ab 1570 war er als Johann I. der erste Fürst von Siebenbürgen. 1565 kämpfte Lazarus im nördlichen Ungarn gegen Zapolya. Obwohl numerisch unterlegen, holte er verlorene Plätze zurück und eroberte nach längere Belagerung Tokay und die Gegend des heutigen Satu Mare (heute Rumänien. Seine Beute in Tokay waren 4000 Fässchen Tokayer. 1567 eroberte er Mukatschewe, das heute in der Ukraine liegt.

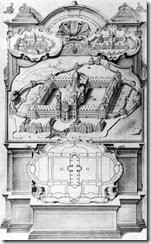

Seine Siege und sein Organisationstalent, das er in der Grenzsicherung zeigte, erregten in Europa Aufsehen, verschafften ihm hohes Ansehen und begründeten seinen Ruf als Feldherr. In dieser Zeit ist er auch auf die Ruländer Rebe gestoßen, vermutete, dass sie die Grundlages des Tokajer sei und brachte sie nach Baden und ins Elsass. Dort ist sie als Pinot gris bekannt. 1567 bat Lazarus um seine Rückberufung aus Ungarn. Wegen seiner Verdienste wurde er 1568 zum Reichsfreiherren von Hohenlandsberg ernannt. Die Burg Hohenlandsberg ist in der Nähe von Colmar. Er hatte Burg und Herrschaft 1563 von den Erben der Grafen von Lupfen gekauft.Die Herrschaft umfasste die Ortschaften Kientzheim, Ammerschwihr, Niedermorschwihr, Türckheim, Sigolsheim und Wintzenheim. Schon 1560 hatte er die Pfandschaft über Stadt, Schloss und Herrschaft Burkheim am Kaiserstuhl bekommen. Dort errichtete er das Schloss Burkheim, das 1673 von französischen Truppen zerstört wurde. Es ist heute die einzige Ruine eines Renaissanceschlosses in Südbaden.

1568 suchte Lazarus aus unbekannten Gründen um seine Demission nach. Doch von Maximilian II. schickte ihn als Generalkapitän zu einer neuerlichen Inspektionsreise an die ungarische Grenze. Aus dem Dienstverhältnis mit Philipp II, indem er ja immer noch stand – er war ja nur beurlaubt und hatte seine Bezüge weiter erhalten, was die Wertschätzung unterstreicht, die er auch am spanischen Hof genossen hatte. Am 28. Juni 1568 ließ Herzog Alba den Grafen Egmont in den Niederlanden hinrichten, Wilhelm von Oranien, der ja in Dillenburg geboren war, hatte sich nach Deutschland retten können. Mit beiden war er ja seit seiner Dienstzeit unter Philipp in den Niederlanden befreundet. Das harte Vorgehen Philipps in den Niederlanden, aber auch die Hugenottenkriege, die seit 1562 in Frankreich geführt wurden, beunruhigten ihn. Er hatte Sorge, dass die religiösen Auseinandersetzungen auch auf Deutschland übergreifen könnten, zumal die blutigen Auseinandersetzungen auch in Deutschland erst kurze Zeit zurück lagen.

Auch war er enttäuscht von den Ergebnissen des Konzils von Trient (zwischen 1545 und 1563 in vier Sitzungsperioden) Beim Frankfurter Deputationstag 1569 wurde Lazarus zum Generalleutnant ernannt. Das war die Krönung seiner militärischen Laufbahn. Er war damit militärischer Stellvertreter des Kaisers. Er war einer der einflussreichsten Berater Maximilians. Sein Anliegen war die gegenseitige Tolerierung der Konfessionsparteien. Er sprach sich gegen die Erweiterung des Landsberger Bundes unter Einbeziehung Herzog Albas aus, eines auf Veranlassung des bayrischen Herzog Albrechts V. gegründeten Zusammenschlusses katholischer Länder und Städte als Gegengewicht zu den protestantischen Reichständen. Er sah in einer auf den Reichskreisen basierende Wehrverfassung geeignetes Mittel zur Sicherung des Friedens im Reich. Damit gab er sich als Verfechter der Reichseinheit zu erkennen. Ihm schwebte eine zentral gelenkte Monarchie vor. Dafür setzte er sich auch auf den Reichstagen von 1566 und 1576 ein, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Die Reichsstände wollten von ihren erreichten Positionen nichts preisgeben und der Kaiser wollte keine weitere Eskalierung der ohnehin schon bestehenden Spannungen.

In seinem Herrschaftsbereich sorgte er für eine vorbildliche Ordnung.

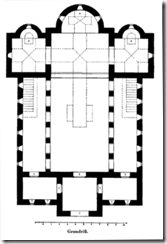

Lazarus starb am 28. Mai 1854 auf seinem Schloss in Kirchofen. In Kientzheim wurde er nach katholischem Ritus bestattet. Dort erinnert auch ein Epitaph an ihn.

1986 wurde der Lazarus-von-Schwendi- Städtebund gegründet um seine humanistische Gesinnung, seine Toleranz und Klarheit weiter zu geben und zu fördern. Gemeindevertreter treffen sich jährlich abwechselnd an einem der Mitgliedsorte.

Die Orte sind in Belgien Philippeville, in Frankreich alle im Oberelsass Kientzheim, Ingersheim, Logelheim, Sigolsheim, Wintzheim, Turckheim, Munster, Ammerschwihr und Niermorschwihr und in Deutschland Kirchofen, Burkheim, Triberg, Mittelbiberach und Schwendi.

22 Apr. 2011