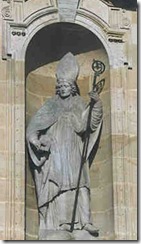

Die Abtei Fulda ist ohne Bonifatius nicht denkbar. Er hat sie zwar nicht selbst gegründet. Doch geschah das auf seine Weisung hin. Er hatte Sturmi, den späteren ersten Fuldaer Abt nach Fulda geschickt, um dort ein Kloster zu gründen. Deswegen erst ein kurzer Blick auf Bonifatius. Dieser wurde um 672/673 spätestens 675 in Crediton nahe Exeter als Winfried geboren. Er wird in den Benediktinerklöstern Exeter und Nursling erzogen. In Nursling wird er im Alter von etwa 30 zum Priester geweiht. Winfried war Lehrer für Grammatik und Dichtung. 716 machte er eine erste Missionsreise zu den Friesen. Diese scheitert jedoch am Widerstand Radbods, der als ein König der Friesen zwischen 679 und 719 in Friesland herrschte. Dieser versuchte gegenüber den Franken Frieslands Eigenständigkeit zu bewahren und leistete deshalb vehementen Widerstand gegen die Missionieruns-und Christianisierungsbestrebungen der Franken. Dies zeigt aber auch klar, dass Missionierung nicht nur bedeutet hatte, das Christentum auszubreiten, sondern dass es schlicht auch eine Machtfrage war und deshalb speziell von den fränkischen Hausmeiern unterstützt wurde. Auch die vielen neuen Klostergründungen waren nicht nur Missionierungsstandorte sondern eben auch Machtzentren und wurden deshalb großzügig gefördert, sowie in Prüm, Lorsch, Fulda und vielen anderen.

Die Abtei Fulda ist ohne Bonifatius nicht denkbar. Er hat sie zwar nicht selbst gegründet. Doch geschah das auf seine Weisung hin. Er hatte Sturmi, den späteren ersten Fuldaer Abt nach Fulda geschickt, um dort ein Kloster zu gründen. Deswegen erst ein kurzer Blick auf Bonifatius. Dieser wurde um 672/673 spätestens 675 in Crediton nahe Exeter als Winfried geboren. Er wird in den Benediktinerklöstern Exeter und Nursling erzogen. In Nursling wird er im Alter von etwa 30 zum Priester geweiht. Winfried war Lehrer für Grammatik und Dichtung. 716 machte er eine erste Missionsreise zu den Friesen. Diese scheitert jedoch am Widerstand Radbods, der als ein König der Friesen zwischen 679 und 719 in Friesland herrschte. Dieser versuchte gegenüber den Franken Frieslands Eigenständigkeit zu bewahren und leistete deshalb vehementen Widerstand gegen die Missionieruns-und Christianisierungsbestrebungen der Franken. Dies zeigt aber auch klar, dass Missionierung nicht nur bedeutet hatte, das Christentum auszubreiten, sondern dass es schlicht auch eine Machtfrage war und deshalb speziell von den fränkischen Hausmeiern unterstützt wurde. Auch die vielen neuen Klostergründungen waren nicht nur Missionierungsstandorte sondern eben auch Machtzentren und wurden deshalb großzügig gefördert, sowie in Prüm, Lorsch, Fulda und vielen anderen.

Winfried kehrte noch im Herbst 716 nach Nursling zurück. Im selben Jahr starb Abt Winbert. Winfried wurde von seinen Mitbrüdern zum Nachfolger gewählt. Er nahm das Amt aber nicht an, was von seinem Bischof Daniel von Winchester akzeptiert wurde. Daniel ernannte an seiner Stelle einen Mönch namens Stephan zum Abt. Winfried aber schickte er nach Rom. Dort erhielt er am 15. Mai 719 von Papst Gregor II. (Papst von 715- 731) den Auftrag, “den ungläubigen Völkern das Geheimnis des Glaubens bekannt zu machen.” (Briefe des Bonifatius). Er erhielt vom Papst den Namen “Bonifatius”, also Wohltäter und machte sich auf zu einer zweiten Missionsreise zu den Friesen. Radbod war inzwischen gestorben und so schienen die Voraussetzungen günstiger als bei der ersten Reise. Er arbeitete zunächst mit Willibrord, dem Gründer des luxemburgischen Klosters Echternach, zusammen. Die beiden “konnten” aber nicht miteinander und so trennten sie sich wieder. Von Willibrord hatte Bonifatius das Wirken unter dem Schutz der Herrschenden, in seinem Fall der fränkischen Hausmeier und die Einbindung gesellschaftlicher Eliten übernommen. 722 wurde Bonifatius zum Bischof geweiht und hatte auch so die päpstliche Legitimation für sich. Er war auch vom Papst mit einem Schutzbrief versehen worden. Bonifatius zerstörte nun heidnische Heiligtümer und gründete zahlreiche Kirchen und Klöster.

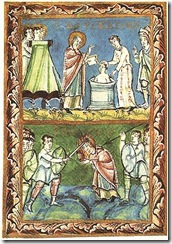

Als besonderes Ereignis wird das Fällen der Donareiche in Geismar bei Fritzlar in der Vita sancti Bonifatii berichtet. Kein göttlicher Blitz ist vom Himmel gefahren, um den Frevler zu strafen. Die gespannt beobachtenden Heiden waren tief beindruckt und kamen zu der Überzeugung, dass der Christengott stärker sei. Die Legende erzählt, dass die Eiche im Fallen in vier Teile gebrochen sei und ein Kreuz gebildet habe. Aus dem Holz der Eiche ließ Bonifatius eine kleine Kapelle in Fritzlar bauen. Damit demonstrierte er nicht nur die Überlegenheit des christliche Glaubens über den alten Kult, er zeigte auch das Streben nach einer neuen Ordnung. In Ohrdurff in Thüringen errichte er 723 die Zelle St. Michael und begann damit mit der Mission in Thüringen. Um 800 gehörte die Zelle zum Kloster Hersfeld. Auf der Büraburg bei Fritzlar hatte Bonifatius seine erste Basis. In Fritzlar gründete er sein erstes Benediktinerkloster in Deutschland. Seinen Schüler Wigbert, der in dem englischen Kloster Glastinbury Mönch war, setzte er zum ersten Abt in Fritzlar ein. Wigbert war in Fritzlar und Ohrdruff auch Lehrer von Lullus, der Bischof von Mainz und von Megingaud, der Bischof von Würzburg werden sollte, so wie Sturmius, den wir als ersten Abt von Fulda kennenlernen werden.

Als besonderes Ereignis wird das Fällen der Donareiche in Geismar bei Fritzlar in der Vita sancti Bonifatii berichtet. Kein göttlicher Blitz ist vom Himmel gefahren, um den Frevler zu strafen. Die gespannt beobachtenden Heiden waren tief beindruckt und kamen zu der Überzeugung, dass der Christengott stärker sei. Die Legende erzählt, dass die Eiche im Fallen in vier Teile gebrochen sei und ein Kreuz gebildet habe. Aus dem Holz der Eiche ließ Bonifatius eine kleine Kapelle in Fritzlar bauen. Damit demonstrierte er nicht nur die Überlegenheit des christliche Glaubens über den alten Kult, er zeigte auch das Streben nach einer neuen Ordnung. In Ohrdurff in Thüringen errichte er 723 die Zelle St. Michael und begann damit mit der Mission in Thüringen. Um 800 gehörte die Zelle zum Kloster Hersfeld. Auf der Büraburg bei Fritzlar hatte Bonifatius seine erste Basis. In Fritzlar gründete er sein erstes Benediktinerkloster in Deutschland. Seinen Schüler Wigbert, der in dem englischen Kloster Glastinbury Mönch war, setzte er zum ersten Abt in Fritzlar ein. Wigbert war in Fritzlar und Ohrdruff auch Lehrer von Lullus, der Bischof von Mainz und von Megingaud, der Bischof von Würzburg werden sollte, so wie Sturmius, den wir als ersten Abt von Fulda kennenlernen werden.

Ab 738 ordnete er die kirchlichen Verhältnisse in Bayern, Mainfranken und Thüringen. Er teilte Bayern in 4 Diözesen ein, gründete im Jahr 739 Bistümer in Regensburg, Salzburg, Freising und Passau. Er weihte Gaibald, Johannes und Erembert zu Bischöfen der ersten drei Bistümer. Im Bistum Eichstätt, das um 740 gegründet wird, wird schließlich Willibald, ein Verwandter von Bonifatius zum Bischof geweiht. Bonifatius war inzwischen zum Erzbischof ernannt worden und erhält 746 Mainz als Sitz. Unter Lullus ist es Metropolitansitz. Am fruchtbarsten ist die Mission in Bayern. Zwischen 740 und 778 werden in Bayern fast 100 Klöster gegründet. Bonifatius verliert in Bayern aber Einfluss.

747 schickt Bonifatius Sturmius nach Monte Cassino um dort die Regeln des Heiligen Benedikts zu studieren. Sturmius ist um 700 als Spross einer bayrischen Grundherrenfamilie aus der Nähe von Freising geboren. Er wurde wohl früh als “puer oblatus” einem Kloster übergeben. Oblation war urkundlich festgehalten und rechtsverbindlich. Was man Gott einmal geschenkt hat, darf nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wahrscheinlich begegnete Sturmius Bonifatius 719 zum ersten Mal. Er schloss sich Bonifatius an. In Fritzlar wurde er unter Abt Wigbert ausgebildet. Zu einem unsicheren Zeitpunkt wurde er dort zum Priester geweiht. 742 errichtete er eine mönchische Einsiedelei in Hersfeld. Um 744 wird er von Bonifatius beauftragt, in einem Gebiet namens Eichloha ein Kloster zu gründen. Dann kam sein Aufenthalt bei Benedikt von Nursia.

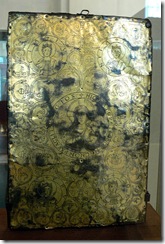

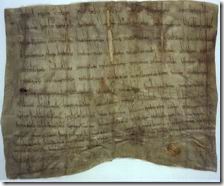

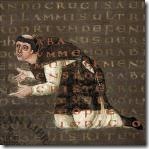

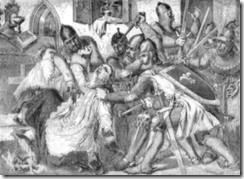

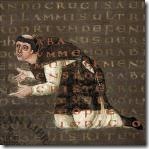

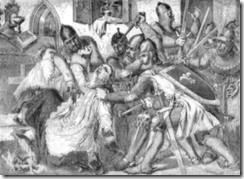

Um 754 und schon über 80 Jahre alt bricht Bonifatius nochmals zur Missionierung der Friesen auf. Warum ist unbekannt. Manches spricht dafür, dass er den Märtyrertod sterben wollte. Am 5. Juni 754 oder 755 wird bei Dokkum in Westfriesland erschlagen. Der Ragyndrudis-Codex, den er sich angeblich schützend über den Kopf hielt, ist durch Hiebe beschädigt. Er wird heute noch in Fulda gezeigt.

Um 754 und schon über 80 Jahre alt bricht Bonifatius nochmals zur Missionierung der Friesen auf. Warum ist unbekannt. Manches spricht dafür, dass er den Märtyrertod sterben wollte. Am 5. Juni 754 oder 755 wird bei Dokkum in Westfriesland erschlagen. Der Ragyndrudis-Codex, den er sich angeblich schützend über den Kopf hielt, ist durch Hiebe beschädigt. Er wird heute noch in Fulda gezeigt.

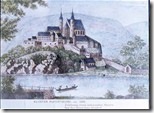

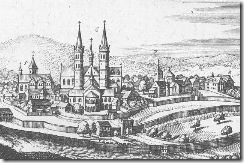

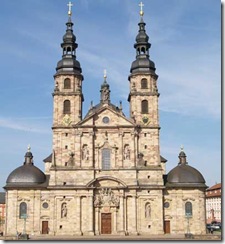

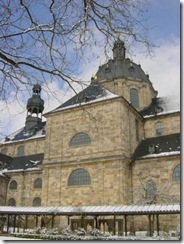

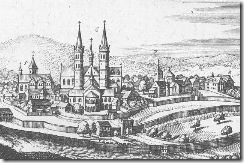

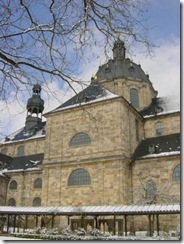

Die Reichsabtei Fulda

An einer Furt der Fulda lag vermutlich ein verfallener Herrenhof aus merowingischer Zeit. Dort sollte nach dem Willen von Bonifatius das neue Kloster entstehen. Bonifatius hatte von dem fränkischen Hausmeier Karlmann (751- 771),

Sohn von Pippin dem Jüngeren und Bruder Karls des Großen einen geschlossenen Grundbesitz von 4 Meilen um das Kloster geschenkt bekommen, die “”Karlmann-Schenkung” Existenzgrundlage des neuen Klosters und Grundlage dafür, dass im Jahre 1752 aus dem Hochstift Fulda das Bistum Fulda werden konnte. Der aus England stammende Lullus wurde 751 von Bonifatius nach Rom geschickt. Er sollte bei Papst Zacharius (Papst von 741- 752) einige Angelegenheiten klären. Das Kloster sollte direkt dem Heiligen Stuhl unterstellt werden. Mit dem Zachariasprivileg wurde Exemtion erteilt, d.h. in dem Kloster durfte kein kirchlicher Amtsträger einschließlich dem zuständigen Diözesan eigenmächtig Weihe-oder Jurisdikitionsgewalt ausüben. Damit war Fulda das erste exemte Kloster in Deutschland und vor ihm waren es in Europa nur Bobbio in Italien und Luxeuil in Frankreich, beides Gründungen von Columban.

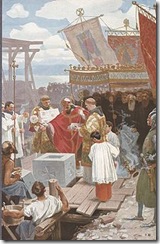

Nach dem Tod von Bonifatius wurde der Leichnam 754 nach Mainz überführt werden. Mainzer Geistliche wollten Bonifatius in Mainz bestatten. Um dies zu verhindern reiste Sturmius von Fulda nach Mainz. Er wies auf den Wunsch des Ermordeten hin, in seinem Eigenkloster bestattet zu werden. Dem konnte sich auch das mächtige Bistum nicht widersetzen. So wurde Bonifatius vor dem Kreuzaltar der Salvatorkirche bestattet.

Nachdem der Märtyrertod des Bonifatius bekannt geworden war, entwickelte sich Fulda rasch zu einem Wallfahrtsort. Der Kult um den Märtyrer und sein Grab brachte dem Kloster schnell Schenkungen ein. Auch das Patrozinium wurde schnell gewechselt. Wurde das Kloster 751 noch als Monasterium sancti Salvatori erscheint es 761 schon als Monasterium sancti Bonifatii. Sturmius geriet aber nun zwischen die Fronten zwischen Bayern, den Karolingern und dem Mainzer Erzbischof Lullus. Dieser begann ab 754 seinen Bischofssprengel zu erweitern. Er gliederte die Bistümer Büraburg und Erfurt in sein Bistum ein. Er wollte auch das mit Papstprivileg versehene Kloster Fulda unter seine Oberhoheit eingliedern. Dabei stand ihm ironischerweise das Privileg, das er selbst ausgehandelt hatte im Wege. Doch gelang es ihm, den Fuldaer Abt bei Pippin in Misskredit zu bringen. 763 wurde er von Pippin nach Jumièges, bis zu den Religionskriegen eines der größten Klöster Frankreichs, ins Exil verbannt. Das Kloster wurde dem Bischof von Mainz unterstellt und es musste das Zachariasprivileg herausgeben. Aber schon zwei Jahre später wurde Sturmius rehabilitiert und konnte nach Fulda zurückkehren.

Nachdem der Märtyrertod des Bonifatius bekannt geworden war, entwickelte sich Fulda rasch zu einem Wallfahrtsort. Der Kult um den Märtyrer und sein Grab brachte dem Kloster schnell Schenkungen ein. Auch das Patrozinium wurde schnell gewechselt. Wurde das Kloster 751 noch als Monasterium sancti Salvatori erscheint es 761 schon als Monasterium sancti Bonifatii. Sturmius geriet aber nun zwischen die Fronten zwischen Bayern, den Karolingern und dem Mainzer Erzbischof Lullus. Dieser begann ab 754 seinen Bischofssprengel zu erweitern. Er gliederte die Bistümer Büraburg und Erfurt in sein Bistum ein. Er wollte auch das mit Papstprivileg versehene Kloster Fulda unter seine Oberhoheit eingliedern. Dabei stand ihm ironischerweise das Privileg, das er selbst ausgehandelt hatte im Wege. Doch gelang es ihm, den Fuldaer Abt bei Pippin in Misskredit zu bringen. 763 wurde er von Pippin nach Jumièges, bis zu den Religionskriegen eines der größten Klöster Frankreichs, ins Exil verbannt. Das Kloster wurde dem Bischof von Mainz unterstellt und es musste das Zachariasprivileg herausgeben. Aber schon zwei Jahre später wurde Sturmius rehabilitiert und konnte nach Fulda zurückkehren.

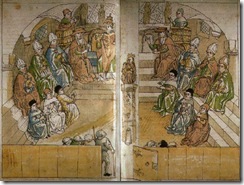

Pippin starb 768. Ihm folgte sein Sohn Karl, der spätere Karl der Große nach. Sturmius hatte zu Karl sehr gute Kontakte. Er wurde mit Gesandschaften beauftragt. 773 bestätigte Karl die Rechte des Klosters. 774 stellte er unter Königsschutz und garantierte die freie Abtswahl. Fulda hatte damit den Status einer Reichsabtei. Es erhielt ein Missionsgebiet an der Diemel und der Weser. Sturmius gründete das Stift Sankt Bonifatii in Hameln. 779 begleite Sturmius Karl auf einem Kriegszug gegen die Sachsen. Dabei erkrankte er und starb bald nach seiner Rückkehr nach Fulda, wo er begraben ist. Sein Nachfolger wurde Baugulf 779- 802. Baugulf stammte wie sein Bruder Erkanbert aus rheinfränkischem Adel und wohl im Gollachgau beheimatet. Die Gollach ist ein kleiner Nebenfluss der Tauber in der Nähe von Würzburg. Beide waren Mönche in Fulda. Baugulf wurde Abt in Fulda, sein Bruder erster Bischof von Minden (803-815). Im Juli 782 stattete Karl der Große dem Kloster in Fulda einen ersten Besuch ab. Im Jahr 784/785 erhielt Baugulf das Sendschreiben Karls “Epistula de litteris colendis”, das wahrscheinlich von Alkuin verfasst worden war. Es ermahnte zur Pflege von Wissenschaft und Bildung und warnte vor Einmischung in weltliche Rechtsgeschäfte. Es ist das früheste und eines der wichtigsten Zeugnisse für die Vorantreibung der karolingischen Bildungsreform. In Fulda setzte dies die Entwicklung einer weithin bekannten und renommierten Klosterschule in Gang. Begabte Fuldaer Klosterschüler wurden wiederum an die Hofschule Karls oder zu Alkuin nach Tours zur Weiterbildung geschickt. So wurde zum Beispiel Einhard, der Abt Baugulf aufgefallen war an die Hofschule, die Alkuin ab 782 leitete, geschickt, Hrabanus Maurus zu Alkuin nach Tours wo er seit 796 dem Martinskloster vorstand. Unter Baugulf wurde wohl mit dem Aufbau einer Klosterbibliothek begonnen, deren Bestände über den Bereich monastischen und biblischen Schrifttums hinausreichten. Unter Baugulf setzt auch die annalistische Geschichtsschreibung ein.

Das Kloster erhielt reiche Schenkungen des Adels und vor allem auch von Karl dem Großen und ließ den Grundbesitz des Kloster stark anwachsen. Das ermöglichte auch ein starkes Anwachsen der Mönchszahl. Waren es 781 noch 364 Mönche, so zählte man 825 schon 603 Mönche. Dazu kam noch die Gründung von Nebenklöstern wie Hünfeld (am 27. März 815 zum ersten Mal erwähnt) und Rasdorf (als Nebenkloster 815 erwähnt). 791 begann Baugulf mit Bauarbeiten im Kloster um der wachsenden Größe und Bedeutung des Konvents gerecht zu werden. Die Bauleitung lag bei Ratgar, Mönch im Kloster Fulda und ab 802 Nachfolger Baugulfs als Abt. Ratgar muss von einer regelrechten Bauwut besessen gewesen sein. Einhard war ja auch als Schüler an der Klosterschule Fulda und es ist sicher nicht zu viel spekuliert, wenn man annimmt, dass Einhard, der im Auftrag Karls ja viele Bauten errichte, von Ratgar einiges in Sachen Architektur erlernt hatte.

785 gab es eine Adelsverschwörung gegen Karl unter Führung des thüringischen Grafen Hardrad. Diese wurde Karl bekannt. Die Verschwörer flüchteten sich ins Kloster Fulda, wohl auch weil sie verwandtschaftliche Beziehungen zu Baugulf hatten Welche Rolle der Abt genau spielte, ist unklar. Aber die Verschwörer erhofften sich wohl Fürsprache von Baugulf bei Karl. Hardrad und die Hauptanführer wurden hingerichtet, alle Führer wurden mit der Einziehung ihrer Güter bestraft. Noch einen Konflikt hatte Baugulf auszufechten. Wie schon bei der Auseinandersetzung mit dem Bischof von Mainz ging es um das Zachariasprivileg.

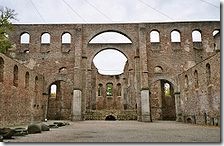

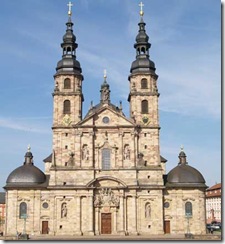

Diesmal war das Bistum Würzburg und Bischof Bernwelf (Bischof von 769-794) Gegenspieler Fuldas. Der Bischof hatte auf Fuldaer Gebiet oder sogar im Hauptkloster selbst eine Weihe vorgenomen, ohne durch die im Privilieg vorgeschriebene Invitation des Abts oder Konvents legitimiert zu sein. Der Streit kam vor Karl. Dieser entschied zugunsten Baugulfs. Dieser Konflikt fällt wohl in das Jahr 794.Die Königsnähe brachte natürlich auch reichspolitische Anforderungen an die Abtei. Das führte auch zur Anschuldigung innerhalb des Konvents, Baugulf habe sich von den strengen Fuldaer Consuetudines dispensiert. Baugulf konnte den Konvent trotz prominenter Fürsprecher wie Alkuin nicht mehr hinter sich vereinigen. Er resignierte und legte im Juni 802 sein Amt nieder. Er zog sich in das Nebenkloster Wolfsmünster bei Hammelburg zurück, wo er am 8. Juli 815 starb. Baugulf wurde in Wolfsmünster beigesetzt. Nachfolger war Ratgar geworden, der von 802-817 regierte. Mit seinem Namen verbunden bleibt der Bau der Ratgarbasilika zwischen 791 und 819, einer doppelchörigen Anlage mit Westquerhaus. In dieser Zeit war es eine der größten Kirchen nördlich der Alpen. Außerdem fördert er begabte Mönche gezielt wie Rhabanus Maurus oder Hatto, beides später Äbte in Fulda und schickt sie zu den besten Lehrern ihrer Zeit, wie Alkuin oder Einhard. 806 sucht eine Epidemie das Kloster heim. Die Flucht junger Mönche hängt damit möglicherweise zusammen. Es werden aber auch Beschwerden laut, die sich möglicherweise gegen Ratger richten. Karl der Große lässt 809 eine Kommission unter Leitung des Mainzer Erzbischofs Richulf (787-813 Erzbischof von Mainz), untersuchen, was in Fulda eigentlich passiert. Richulf gehörte zu den führenden Repräsentanten des Reichsepiskopats und des Hofklerus. Richulf stiftet einen brüchigen Frieden. Der Schlichtungsrunde gehörte auch Bischof Wolfgar von Würzburg (809- ?831), Bischof Bernhard von Worms und Bischof Hanto von Augsburg an. Die Tatsache, dass der Würzburger Bischof der Komission angehörte, dürfte dazu beigetragen haben, das gespannte Verhältnis zwischen der Abtei Fulda und dem Bistum Würzburg zu entkrampfen. Im Vertrag von Retzbach vom 27. Mai 815 verglichen sich die beiden Parteien, dass die auf dem Gebiet des Bistum Würzburg liegenden Fuldaer Besitzungen ihren Zehnten nach Fulda zu entrichten hatten. Damit wurden aber auch alle weiteren Ansprüche Fuldas zurückgewiesen. Die 809 von der Schlichtungsrunde erreichte Pause hielt nicht lange an. Schon 812 und nochmals 816 kam es zur offenen Rebellion gegen Abt Ratgar. Das ehrgeizige Bauprogramm des Abtes hatte zur Herabsetzung der Versorgung der Mönche und der Aufwendung für die Armenpflege und Gastfreundschaft geführt. Die Studien wurden eingeschränkt und bei der Aufnahme neuer Brüder dominierten wirtschaftliche Kriterien. Das hatte den Konvent stark strapaziert. Dazu kam wohl die kompromisslose Härte und auch die mangelnde Kooperationsbereitschaft Abt Ratgars. An der Spitze der Protestierenden stand wohl Eigil, der spätere Nachfolger von Abt Ratgar. Eigil war Schüler und Neffe des Gründerabts Sturmius. Er zählte wohl auch zu den Verfassern des “Supplex Libellus” (Bittbüchlein), einen gegen Abt Ratgar gerichteter Beschwerdebrief, der 812 Karl dem Großen und in einer erweiterten Fassung 817 Ludwig dem Frommen vorgelegt wurde. Dieser Beschwerdebrief ist erhalten und stellt heute einen wichtigen Quellentext zur Geschichte der monastischen Reformbewegung des Benedikt von Aniane dar. 816 verlässt eine Gruppe von Mönchen das Kloster. Natürlich schaltet sich auch der Kaiser ein. Zwei Missi Ludwig des Frommen werden eingesetzt, die Möchen Aaron und Adalfrid aus dem Umfeld Benedikts von Aniane. Sie verwalten das Kloster für ein Jahr und führen die Klosterreform in Fulda durch. Ratgar wird 817 abgesetzt und verbannt. Eigil ist um 750 geboren und stammte aus bayrischem Adel. Er war wohl schon als Kind seinem Onkel Sturmius als puer oblatus übergeben worden. Nach langen und erbitterten Auseinandersetzungen wurde er 818 als Nachfolger Ratgars gewählt, dessen Hautgegner er ja gewesen war. Die Reform hatte er als neue Grundlage zu akzeptieren. Er folgte ihr später aber nicht in allen Dingen. Er hörte auf den Rat seiner Mitbrüder in allen wichtigen Fragen und er konnte die Einheit des zerstrittenen Konvents wieder herstellen. Seine Kompromissbereitschaft zeigte sich auch darin, dass er sich für die Begnadigung seines Vorgängers einsetzte und die Rückkehr in das Fuldaer Nebenkloster Frauenberg ermöglichte. Ihm gelang die Versöhnung der an dem Ideal eines asketischen Einsamkeitskloster festhaltenden Traditionalisten und der Mönche, die der karolingischen Renaissance in Bildung, Kunst und Kultur offen gegenüberstanden. Er verfasste die Biographie des Gründerabts, die “Vita sturmi primi abbatis et fundatoris Fuldensis coenobii”. Damit wurde er der Begründer der Fuldaer Vitenreihe, die die ersten 5 Fuldaer Äbte und die Fuldaer Heiligen Bonifatius und Lioba umfasst. Eigil hat wahrscheinlich den Leiter der Fuldaer Klosterschule zum Propst eingesetzt und damit zu seinem präsumptiven Nachfolger erkoren. Nach dem Vorbild Benedikts von Nursia soll er sein Grab mit seinen eigenen Händen geschaufelt haben. Er starb 822 hochbetagt. Seine Biographie wurde um 840 von dem Mönch Brun Candidus von Fulda verfasst.

822 folgte ihm Rabanus Maurus als 5. Abt. Rabanus wurde um 780 als Sohn adeliger Eltern in Mainz geboren. Schon um 788 besuchte er die Klosterschule in Fulda, die aber ihren großen Ruhm erst unter Rabanus selbst erlangte. Danach studierte bei Alkuin, dem Berater Karls des Großen. Alkuin gab Rabanus den Beinamen Maurus wie Benedikt seinem Lieblingsschüler. Als Alkuin von Karl dem Großen nach St. Martin in Tours berufen wurde, folgte ihm Rabanus an die größte und berühmteste Klosterschule ihrer Zeit. 804 kam Rabanus nach Fulda zurück. Er wurde dort zum Diakon geweiht und Leiter der Klosterschule. Unter ihm wurde Fulda zum geistigen Zentrum des ostfränkischen Reiches. Er zog viele Schüler aus dem ganzen ostfränkischen Reich an, wie z. B. Walafrid Strabo, der 839 Abt des Kloster Reichenaus wurde. Er verfasste die Visio Wettini, mittelalterliche Jenseitsvisionen in lateinischen Hexametern, oder den “Hortulus” das bekannteste botanische Werk des Mittelalters. Dann war da Otfrid von Weisenburg, berühmtester Mönch aus dem elsässischen Kloster, der dort seine Evangelienharmonie schrieb, die er Ludwig dem Frommen widmete oder Ermenrich von Ellwangen, der später Bischof in Passau wurde, Gottschalk von Orbais

822 folgte ihm Rabanus Maurus als 5. Abt. Rabanus wurde um 780 als Sohn adeliger Eltern in Mainz geboren. Schon um 788 besuchte er die Klosterschule in Fulda, die aber ihren großen Ruhm erst unter Rabanus selbst erlangte. Danach studierte bei Alkuin, dem Berater Karls des Großen. Alkuin gab Rabanus den Beinamen Maurus wie Benedikt seinem Lieblingsschüler. Als Alkuin von Karl dem Großen nach St. Martin in Tours berufen wurde, folgte ihm Rabanus an die größte und berühmteste Klosterschule ihrer Zeit. 804 kam Rabanus nach Fulda zurück. Er wurde dort zum Diakon geweiht und Leiter der Klosterschule. Unter ihm wurde Fulda zum geistigen Zentrum des ostfränkischen Reiches. Er zog viele Schüler aus dem ganzen ostfränkischen Reich an, wie z. B. Walafrid Strabo, der 839 Abt des Kloster Reichenaus wurde. Er verfasste die Visio Wettini, mittelalterliche Jenseitsvisionen in lateinischen Hexametern, oder den “Hortulus” das bekannteste botanische Werk des Mittelalters. Dann war da Otfrid von Weisenburg, berühmtester Mönch aus dem elsässischen Kloster, der dort seine Evangelienharmonie schrieb, die er Ludwig dem Frommen widmete oder Ermenrich von Ellwangen, der später Bischof in Passau wurde, Gottschalk von Orbais

oder Lupus von Ferrière, der sich intensiv mit antiken Autoren beschäftigte. Er verfasste “Das Lob des Kreuzes”, oder die aus 22 Bänden bestehende Enzyklopädie “De universo”. 819 erschien sein dreibändiges Werk “De institutione clericorum”, was ihn eben auch als Lehrer ausweist. Mit seinem Namen verbunden ist auch der Pfingsthymnus “Veni creator spiritus”, der nicht wie früher angenommen von ihm verfasst, aber doch überliefert worden ist. Rabanus war einer der großen abendländischen Gelehrten und man hat ihm den Ehrennamen “Praeceptor Germaniae verliehen. Am 15. Juni 822 wurde er zum Abt gewählt, ein Amt, das er 20 Jahre ausübte. Er vergrößerte die Klosterbibliothek und baute die Klosterschule aus. Die Klosterbibliothek umfasste unter Rabanus etwa 2000 Handschriften, darunter auch Abschriften mehrerer seltener antiker Werke, unter anderem Tacitus, Frontinus uns Ammianus Marcellinus. Um 830 entsteht im Kloster Fulda die Abschrift des Hildebrandslieds, ein kostbares Zeugnis der althochdeutschen Literatur.

Er ließ etwa 30 Kirchen und Kapellen errichten und kümmerte sich auch um die seelsorgerliche Betreuung der Bauern.

Doch auch Rabanus wird in die politischen Querelen seiner Zeit verstrickt. Ludwig der Fromme war zweimal entmachtet worden. 837 zeichnete sich die Reichsteilung ab. Rabanus war ein Verfechter der Reichseinheit, die sich für ihn aus der Einheit des Menschengeschlechts ergab. Deshalb stellte er sich auf die Seite Ludwigs des Frommen. Als dieser 740 plötzlich verstarb trat er für Lothar als Reichserben ein. Nun zerbrach das Reich doch und der Ostteil fiel an Ludwig den Deutschen. Das erschütterte das Ansehen von Rabanus etwas. Noch vor dem Vertrag von Verdun 843 wählte das Kloster Fulda einen neuen Abt. Das der Mönchskonvent nicht leicht zu regieren war, zeigte sich ja schon bei den Vorgängern von Rabanus Baugulf und Ratgar, die ja auch beide zum Amtsverzicht gebracht worden waren. Und so ist auch nicht klar, ob Rabanus zum Amtsverzicht gezwungen wurde oder ob er freiwillig zurücktrat. In seiner Amtszeit hatte Rabanus den Antrag gestellt, dass dem Kloster Fulda Wahlfreiheit zugestanden wurde. Das heißt der Konvent kann seien Vorsteher unter sich aussuchen und wählen.Ludwig der Deutsche erteilte dieses Privileg am 5. Februar 834. Das erste Mal war das bei der Wahl Hatto I. (842-856) der Fall. Der bisherige Klosterpropst wurde Nachfolger von Rabanus. dieser zog sich als Privatgelehrter auf den Petersberg bei Fulda zurück. Dort hatte Rabanus 836 ein Benediktinerkloster geweiht. Bereits 845 traf sich Rabanus in Rasdorf, seit 815 Fuldaer Nebenkloster, mit Ludwig dem Deutschen und versöhnte sich mit ihm. 847 erhob ihn Ludwig zum Erzbischof von Mainz, der damals größten Kirchenprovinz des ostfränkischen Reiches. Auch als Oberhirte war er sehr tatkräftig. In seiner Amtszeit fanden drei Synoden statt. Bei einer Hungersnot 850 erwarb er sich große Achtung. 856 starb er in Winkel. Dort steht das “Graue Haus” in dem Rabanus 300 Hungernde gespeist haben soll und das er bewohnt hatte. Es ist angeblich das älteste Steinhaus Deutschlands. Er ist im Stift St. Alban vor Mainz beigesetzt. Seine Bücher hatte er den Abteien St. Alban und Fulda vermacht.

Doch auch Rabanus wird in die politischen Querelen seiner Zeit verstrickt. Ludwig der Fromme war zweimal entmachtet worden. 837 zeichnete sich die Reichsteilung ab. Rabanus war ein Verfechter der Reichseinheit, die sich für ihn aus der Einheit des Menschengeschlechts ergab. Deshalb stellte er sich auf die Seite Ludwigs des Frommen. Als dieser 740 plötzlich verstarb trat er für Lothar als Reichserben ein. Nun zerbrach das Reich doch und der Ostteil fiel an Ludwig den Deutschen. Das erschütterte das Ansehen von Rabanus etwas. Noch vor dem Vertrag von Verdun 843 wählte das Kloster Fulda einen neuen Abt. Das der Mönchskonvent nicht leicht zu regieren war, zeigte sich ja schon bei den Vorgängern von Rabanus Baugulf und Ratgar, die ja auch beide zum Amtsverzicht gebracht worden waren. Und so ist auch nicht klar, ob Rabanus zum Amtsverzicht gezwungen wurde oder ob er freiwillig zurücktrat. In seiner Amtszeit hatte Rabanus den Antrag gestellt, dass dem Kloster Fulda Wahlfreiheit zugestanden wurde. Das heißt der Konvent kann seien Vorsteher unter sich aussuchen und wählen.Ludwig der Deutsche erteilte dieses Privileg am 5. Februar 834. Das erste Mal war das bei der Wahl Hatto I. (842-856) der Fall. Der bisherige Klosterpropst wurde Nachfolger von Rabanus. dieser zog sich als Privatgelehrter auf den Petersberg bei Fulda zurück. Dort hatte Rabanus 836 ein Benediktinerkloster geweiht. Bereits 845 traf sich Rabanus in Rasdorf, seit 815 Fuldaer Nebenkloster, mit Ludwig dem Deutschen und versöhnte sich mit ihm. 847 erhob ihn Ludwig zum Erzbischof von Mainz, der damals größten Kirchenprovinz des ostfränkischen Reiches. Auch als Oberhirte war er sehr tatkräftig. In seiner Amtszeit fanden drei Synoden statt. Bei einer Hungersnot 850 erwarb er sich große Achtung. 856 starb er in Winkel. Dort steht das “Graue Haus” in dem Rabanus 300 Hungernde gespeist haben soll und das er bewohnt hatte. Es ist angeblich das älteste Steinhaus Deutschlands. Er ist im Stift St. Alban vor Mainz beigesetzt. Seine Bücher hatte er den Abteien St. Alban und Fulda vermacht.

Auf Abt Hatto folgte Thioto, der von 856-869 Fuldaer Abt war. Schon am Anfang seiner Amtszeit war er im Auftrag König Ludwigs in Rom, wo er Ludwigs Neffen, der als römischer Kaiser dort war und Papst Nikolaus I. (Papst von 858- 867) aufsuchte, um seinen Einmarsch ins Westreich zu rechtfertigen. Wie die Annales fuldenses berichten, verlief die Gesandtschaft erfolgreich. 10 Jahre später wurde Thioto als Abt allerdings abgesetzt weil er Ludwig beleidigt hatte. Thioto starb 871.

Sein Nachfolger wurde Abt Sigihart (859-891). 871 wurde er von Ludwig zusammen mit Bischof Arno von Würzburg (855-892) unter Karlmann zum Kampf gegen die Mährer geschickt. Er hatte wie alle Fuldaer Äbte auch einen guten Draht nach Rom. Im Oktober 875 war er in Rom und sprach mit Papst Johannes VIII. (Papst von 872-882). Da Sigihart im Juni 875 Ludwig in Frankfurt traf und im Mai 876 in Ingelheim, kann man annehmen, dass dies im Auftrag Ludwigs geschah und er nach seiner Romreise in Ingelheim den König traf, um Bericht zu erstatten. Insgesamt war Sigihart mindestens 15 Mal beim König oder im Dienst des Königs unterwegs. Dreimal hatte das Kloster in seiner Amtszeit Königsbesuch. Dass Ludwig den Wert des Klosters wohl schätzte zeigt, dass er 9 Urkunden für Fulda in seiner Regierungszeit ausstellte. Ähnlich große Wertschätzung erfuhr Lorsch mit sieben Urkunden. 3 Monate vor seinem Tod entschied er noch einen Streit zwischen dem Bistum Mainz und Fulda, wo es um Zehntansprüche in Thüringen ging, zugunsten Fuldas. Arnulf von Kärnten, der dritte König nach Ludwig veranlasste Sigihart allerdings zu Rücktritt. Nachfolger Sigiharts wird Huoggi 891-915, der vorher Propst war. Er hatte dem Kloster Gebeine von Märtyrern erstanden, unter anderem der

heiligen Flora, und ihr zu Ehren auf dem Florenberg nahe Fulda eine Kirche errichtet.

897 war König Arnulf in Fulda. Bei diesem Anlass schenkte er dem Kloster das Cadmug-Evangeliar des heiligen Bonifatius, das war ein Taschenevangeliar für wandernde Missionare. Diese wurden im 8. Jahrhundert in großer Zahl hergestellt.

Der nächste “hohe” Besuch fand 912 statt. Konrad I. (König von 911-918) weilte in Fulda. Konrad war auf Arnulf gefolgt, stammte aus der Familie der seit Mitte des 9. Jahrhunderts nachweisbaren Konradiner, deren Kernlandschaft im Rhein-Lahn- Maingebiets lag. Da es ihm nicht gelang, eine neue Königsdynastie zu gründen, bildet seine Herrschaft den Übergang von den Karolingern zu den Ottonen. In einer Urkunde vom 12. April 912 bestätigt er dem Kloster Fulda die Immunität, den Zehntbezug von den eigenen Gütern und das Wahlrecht. Der Nachfolger von Huoggi Helmfried bringt es nur auf zwei Amtsjahre. Er ist 915/916 Abt. In seiner Regierungszeit wird die Klostermauer vollendet, was in der Zeit der Ungarneinfälle sicher von großer Bedeutung war. Schon Abt Huoggi hatte Kirchen in der Umgebung Fuldas befestigen lassen und trug so zur Abwehr bei. Helmfried läßt auch ein wertvolles Kreuz für die Klosterkirche herstellen.

Abt Haicho (917-923) erhält von Papst Johannes X. (Papst von 914-928) im September 917 die Exemtion für das Kloster Fulda mit des Rechts der Altarkonsekration, das dem Diözesanbischof zusteht, er verbietet die Feier des Hochamtes ohne Erlaubnis des Abtes, bestätigt die Klosterbesitzungen und verpflichtet den Papst zum Bericht über die Klosterdisziplin nach Rom. Er verbietet die Verleihung von Klostergütern. Ein Jahr nach Amtsantritt Haichos stirbt König Konrad I.918 in Weilburg. auf seinen Wunsch wird sein Leichnam nach Fulda gebracht und vor dem Kreuzaltar der alten Stiftskirche bestattet. Die Lage seines Grabes ist heute nicht mehr genau auszumachen. Nur eine Gedenktafel im hinteren Zwischenjoch des linken Seitenschiffs weist auf ihn hin.

Haichos Nachfolger wird der aus einem unbekannten fränkischen Geschlecht stammende Hiltibert. Er war Mönch in Fulda und wird 923 Abt. 927 wird er zum Erzbischof von Mainz erhoben. Als solcher nimmt er 936 die Salbung und Krönung Ottos I. vor. Auf Hiltibert folgt Hadamar (927-956) als Abt. Im Mai 936 verleiht Papst Leo VII. (936-939) dem Abt Hadamar ein gleichlautendes Privileg, das Abt Haicho im Jahre 917 von Papst Johannes X. erhalten hat. 937 wurde das Kloster von einem Blitzschlag getroffen. Große Teile des Klosters und der Basilika werden Opfer der Flammen. Unter Abt Hadamar erfolgte der Wiederaufbau. Er ließ möglicherweise seitlich der Ostapsis zwei weitere Türme bauen. Ca. 970 entsteht ein großzügiges Ostatrium und über dem Osteingang eine doppelchörige Kapelle.

Im Jahr 940 bestätigt Otto dem Hadamar die Schenkungen des König Ludwigs dem Deutschen. Außerdem verbietet er es jedermann, auf dem Gebiet des Stiftes, Städte oder Befestigungen anzulegen, dort Zoll oder Münzbann zu errichten.

948 wird die wiederaufgebaute Kirche in Anwesenheit Ottos vom päpstlichen Legaten Marinus geweiht.

Ein Jahr vor seinem Tod wird Hadamar von Otto zu Papst 955 nach Rom zum Papst geschickt. Er bewirkte bei Agapet II. (Papst von 946-955) für Otto die Erlaubnis, Bistümer nach Belieben gründen zu dürfen. Hadamar starb 956. Sein Nachfolger

wurde Hatto II. (956-968). Als 968 der Erzbischof von Mainz Wilhelm (Bischof von 954-968) verstarb, wurde Abt Hatto zum Nachfolger Wilhelms auf dem Bischofstuhl von Mainz. Obwohl der verstorbene Bischof ein Sohn Ottos war, er war aus einer Verbindung mit einer wendischen Vornehmen entsprungen, stand er doch Ottos Plänen für die Gründung des neuen Bistums Magdeburg ablehnend gegenüber. Mit seinem Tod konnte Otto seine Magdeburger Pläne weiter verfolgen. Vor der Investitur Hattos gab dieser die Zustimmung, dass die bisherigen Mainzer Diözesen Brandenburg und Havelberg dem neuen Erzbistum Magdeburg unterstellt wurden.

Nach einer Legende soll Hatto den Binger Mäuseturm erbauen lassen haben. Er soll bei einer Hungersnot den Armen gegenüber äußerst hartherzig gewesen sein. Die weiterbettelnden Hungernden sollen in eine Scheuer gesperrt worden sein. Die Schreie der Sterbenden soll er höhnisch mit den Worten “Hört ihr die Kornmäuslein pfeifen?” kommentiert haben In diesem Moment kamen Tausende Mäuse aus allen Ecken gekrochen. Seine Bediensteten flohen entsetzt. Der Bischof setzte sich in ein Boot und fuhr rheinabwärts, wie er glaubte, in Sicherheit. Doch die Mäuse folgten ihm und fraßen ihn bei lebendigem Leib auf. Im 19. Jahrhundert wird die Sage zunehmend auf Hatto I. übertragen. Zurück von der Sage zu den historischen Fakten. Nachfolger Hattos auf dem Abtstuhl wurde Werinher (968-982 – gestorben auf einer Romreise). Er konnte seine Amtszeit gleich mit einem großen Erfolg beginnen. Am 8. November 969 verleiht Papst Johannes XIII. (Papst von 965-972) in Rom Abt Werinher gemäß dem Zachariasprivileg von 751 die Exemtion seines Klosters, bestätigt die Besitzungen des Klosters und wie schon seinen Vorgängern verbietet er die Feier des Hochamtes ohne Erlaubnis des Abtes und das ist jetzt neu: auf Wunsch des Kaisers verleiht er dem Abt den Primat vor allen anderen Äbten Galliens und Germaniens. Abt Hatto III. wird 25 Jahre später noch eine kleine Steigerung erreichen.

Seit Karls erstem Besuch in Fulda 782 besuchten bis zur Stauferzeit praktisch alle Könige Fulda. In einer königlichen Pfalz (heute die Umgebung von Bonifatiusplatz und Stadtschloss) hielten sie Hof-und Fürstentage ab. 973 wird die königliche Pfalz neu erbaut und die erste Marktkirche entsteht. 982 unternimmt Otto II. einen Feldzug nach Süditalien zum Kampf gegen die Sarazenen. 2100 Panzerreiter. 80 % des Kontingents wird von geistlichen Institutionen gestellt. Auch Abt Werinher ist im Gefolge Ottos. Am Kap Colonna kommt es am 15. Juli 982 zur Schlacht. Zunächst sind die kaiserlichen Truppen erfolgreich. Als sie bei der Plünderung der Gefallenen ein, greifen die Sarazenen nochmals an und reiben die kaiserlichen Truppen auf. Otto kann sich mit Mühe nur schwimmend retten. Herzog Otto von Schwaben aber auch Abt Werinher werden verwundet und sterben kurz später wohl an den Verletzungsfolgen. Aber auch Otto stirbt nur ein Jahr später mit 28 nur Jahren. Otto ist der einzige deutsche Herrscher, der in Rom bestattet ist.

Werinhers Nachfolger wird Branthoh I. (982-991) Am 2. Juli 985 bestätigt ihm Kaiser Otto III. mit einer in Frankfurt ausgestellten Urkunde die neuerliche Verleihung der Immunität für das Klosters, wobei wohl eine nicht erhaltene Urkunde Karls des Großen als Vorlage gedient hat. Da Otto zu der Zeit noch nicht volljährig war, dürfte die Urkunde wohl im Auftrag der Kaisermutter Theophanu ausgestellt worden sein. In der Urkunde wird ja auch gesagt “aus Zuneigung zu seiner Mutter Theophanu und auf Intervention des Erzbischofs Wiiligis und des Bischofs Hildibald von Worms”. Auf Branhoh I. folgt 991 Hatto III. (991-997). Hatto III. war wohl auch auf dem Reichstag in Solingen dabei, auf dem Otto 14 Jahre alt geworden war und somit nach Vorstellung der Zeit als volljährig galt und auf dem Reichstag auch für volljährig erklärt wurde. Der junge Regent beauftragte nun Hatto, Papst Johannes XV. die Reichstagsbeschlüsse zur Kenntnis zu bringen. Hatto fehlte bis dahin noch die kirchliche Weihe. Johannes XV. (Papst von 985-996)vollzog dies dann im Oktober 994 in Rom und bestätigte ihm wie schon Johannes XIII. 969 die Privilegien. Außerdem erhielt Hatto die Erlaubnis, beim Gottesdienst Kardinalsornat zu tragen. Somit war Hatto der erste Fuldaer Abt, der vom Papst geweiht worden war. Außerdem stand er von allen Äbten des römisch-deutschen Reiches an erster Stelle. Abt Hatto kehrte 996 nach Fulda zurück. Er starb aber schon 997. Sein Nachfolger wurde Erkanbald. Dieser stammte aus der Familie der Grafen von Ölsburg und wurde 997 Abt von Fulda. Er war Verwandter des Bernward von Hildesheim (Bischof von Hildesheim von 993-1022),

der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird. Aus seiner Zeit stammt das Bernwardskreuz und die Tür des Hildesheimer Doms. 1011 wurde er zum Mainzer Erzbischof berufen und blieb das bis zu seinem Tod 1021. Er war kein großer Kirchenfürst, galt aber auch schon als Abt von Fulda als treuer Gefolgsmann von Heinrich II.

Mit seiner Urkunde vom 31.12.991 bestätigt Papst Silvester II. (Papst von 999-1003) alle bisherigen Rechte des Klosters Fulda, verleiht wieder den Primat in Deutschland, reserviert dem Papst das Gericht über den Abt und erlaubt dem Abt die Appellation nach Rom. Er verleiht Immunität, Exemtion und gewährt das Zehntrecht. Außerdem verpflichtet er zur Einholung der Abtweihe in Rom. Damit hatten die Fuldaer Äbte das Höchstmaß an Selbstständigkeit gegenüber allen weltlichen und kirchlichen Instanzen in Deutschland.

Nachdem Erkanbald in Mainz zum Erzbischof erhoben wurde, wählte der Konvent den bisherigen Propst zum Abt, der als Abt Brantho II. nur bis1113 regierte. Am Anfang scheint er noch in gutem Einvernehmen mit König Heinrich II. (König ab 1002, römisch-deutscher Kaiser von 1014-1024). Möglicherweise Heinrich auf Anweisung seines Vorgängers Otto II. an der Domschule in Hildesheim zum geistlichen Stand ausgebildet worden. Auf diese Weise wollte Otto den Sohn seines heftigsten Gegners Heinrich des Zänkers von jeglicher Teilhabe an der Reichsgewalt ausschließen. Im Laufe seiner Ausbildung wurde er von Adalbert von Magdeburg, Wolfgang, Bischof von Regensburg und Abt Ramwold von der Abtei St. Emmeran in Regensburg unterwiesen, alles ausgewiesene Befürworter der Klosterreform von Gorze. In Deutschland war seit 951 Lorsch zum Zentrum der Reform ausgebildet worden. Es wundert also nicht, dass Heinrich die Reform kräftig unterstützte. Am 29. Dezember 1012 schenkt er auf Bitten Branthos dem Kloster noch den rund um das Kloster gelegenen Königsforst. Im Sommer 1013 setzt er den rechtmäßig gewählten Abt einfach ab, weil dieser die Reform nicht stützte und säkularisiert einige Fuldaer Besitzungen. Dafür setzt er den Lorscher Abt Poppo (1013-1018) ein, der weiterhin in Lorsch Abt blieb.

Als Konsequenz aus dieser Aktion verließen viele Fuldaer Mönche das Kloster. Brantho wurde 1023 Bischof von Halberstadt und blieb das bis 1036. Die Aktion Heinrichs gegen Abt Brantho erfuhr zu mindestens keinen Widerstand durch Branthos Vorgänger Erkanbald, mittlerweile Mainzer Erzbischof.

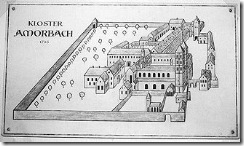

Abt Poppo stirbt am 27. April 1018 Amorbach war 990 bis 1000 von Lorsch im Sinne Gorzes reformiert worden. Als Poppo starb, brachte Heinrich den Amorbacher Reformabt Richard, der dort seit 1012 Abt war, ins Spiel. Er wurde dann auch gewählt und war von 1018-1039 in Personalunion Abt von Amorbach und Fulda.

Am 1. Juli 1019 verleiht Kaiser Heinrich in Köln dem Kloster Fulda unter Abt Richard auf Intervention Königin Kunigundes Münz und Marktrecht in Fulda und dem zugehörigen Zoll sowie der Marktgerechtigkeit. Damit entwickelt sich die Siedlung um die Abtei zur Stadt. Als solche (civitas) wird sie 1114 erstmalig erwähnt. Im Mai 1020 weilt Papst Benedikt VIII. (1012-1024) in Deutschland und weiht am 6. Mai 1020 den Bamberger Dom. Aus diesem Anlass ist er am 1. Mai 1020 zusammen mit Heinrich II. in Fulda. Auf dem Neuenberg bei Fulda gründet Richard 1023 das Nebenkloster St. Andreas. Als Abt Richard 1039 stirbt, wird er in der Kirche von Neuenberg bestattet. Es ist das einzige noch erhaltene Abtsgrab in Fulda. Im 12 Jahrhundert setzte ein wirtschaftliche Niedergang des Klosters ein. Erst Abt Markward I. stoppte diesen Niedergang. Er war im Kloster St. Michael auf dem Berg erzogen worden und war dann seit etwa 1142 Abt der Benediktinerabtei Deggingen. Von 1150-1165 war er Abt in Fulda. Er restituierte verlorengegangene Rechtstitel des Klosters, er sicherte die Bausubstanz des Klosters, z. B. errichtete er den 1120 eingestürzten Südturm der Ratgarbasilika er sorgte für eine funktionierende Wasserversorgung innerhalb des Klosters. Er umgab die Stadt Fulda mit “sehr starken Mauern”, Dämmen und Toren. Er sicherte das klostereigene Land mit Burgen. Er ging militärisch gegen das um sich greifende Raubrittertum vor.

Dies vermerkt er in den “Gesta Marcuardi”, seinem Rechenschaftsbericht. Allerdings griff er auch zur Urkundenfälschung, damals durchaus üblich. Der Fuldaer Mönch fasste Fuldaer Besitztum im “Codex Eberhardi “ zusammen und “frisierte” wohl viele Urkunden zugunsten der Abtei. Seinen größten Tag hatte Abt Markward am 22. März 1157. Da fand in Fulda ein großer Reichstag Friedrich Barbarossas statt. Der wiederhergestellte Teil der Basilika wurde im Beisein des Kaisers neu geweiht. 1158 begleitet er den Kaiser auf seinem Italienfeldzug. Da er 1165 der papstfeindlichen Politik Barbarossas nicht mehr folgt, wird er seines Amtes enthoben und auf die Propstei St. Andreas am Neuenberg abgeschoben. Er stirbt am 23. Juli 1168 in Bischofsheim und wird in Fulda beerdigt. Kuno (1217-1221) ist der letzte Fuldaer Abt. Er war gleichzeitig Ellwanger Abt, das schon 1215 zur Fürstabtei erhoben wurde. Kuno spielte in der Reichspolitik eine Rolle. Er war an der Spitze einer Delegation beim Papst um die Kaiserkrönung Friedrichs II. vorzubereiten. Die Kaiserkrönung erfolgt 1220 und 1220 wird Fulda Fürstabtei. Der Fuldaer Abt wird Reichsfürst und hat die Landeshoheit. Man kann da wohl einen Zusammenhang mit der Tätigkeit Kunos und der Erhebung in den Fürstenstand durch Friederich sehen. Auf Abt Kuno folgt mit Konrad von Malkos (1222-1249) der erste Fürstabt.

Am Weihnachtstag 1235 brennt in Fulda eine Mühle ab. In Abwesenheit der Eltern verbrennen dabei 5 Buben. Daraufhin werden zwei Juden beschuldigt. Wahrscheinlich unter Folter gestehen sie, dass sie das Blut unschuldiger Kinder für magische Zwecke gebraucht hätten. Das ist der erste Fall bei dem man von einer Ritualmordbeschuldigung sprechen kann. Kurz nach der Anklage fand in Fulda ein Pogrom statt, wobei über 30 jüdische Bürger erschlagen wurden. Die Kinderleichen wurden nach Hagenau gebracht, wo sich Kaiser Friedirch II. in der dortigen Pfalz aufhielt. Man erwartete eine Bestrafung der Juden im Reich für diese entsetzlichen Bräuche. Der Kaiser ließ die Juden aber nach der Zahlung großer Summen straflos nachdem er erst die anwesenden Fürsten befragt und dann Sachverständige, nämlich getaufte Juden, von benachbarten Königen angefordert hatte. “Es lasse sich nach Aussage der erfahrensten und gelehrtesten Männer nicht feststellen, dass die Juden zur Feier ihres Passahfestes Christenblut nötig hätten. Im Juli 1236 wurden in Augsburg die Juden Fuldas und des ganzen Reiches von den anwesenden Fürsten freigesprochen. Gleichzeitig nimmt sie Friedrich II. in seine Kammerknechtschaft auf. Einerseits genossen die Juden so einen besonderen Schutz, andrerseits konnte sie der Kaiser auch mit besonderen Steuern belegen.

Die Juden und Fulda, das wird auch 100 Jahre später ein Thema bleiben.

Der zweite Fürstabt Fuldas, Heinrich von Erthal stammte aus dem alten fränkischen Geschlecht derer von Erthal mit dem Stammsitz Untererthal, heute ein Stadtteil von Hammelburg. Er war erst Stiftsdekan und wurde 1249 zum Fürstabt von Fulda gewählt. Von 1252-1254 und dann wieder von 1258-1261 verwaltete er die Abtei Hersfeld mit. Er kämpfte gegen das Raubrittertum und scheint auch sonst ziemlich streitbar gewesen zu sein. Mit dem Klostervogt, dem Grafen Berthold von Ziegenhain stritt er um die Vorherrschaft. In seine Amtszeit fallen der Bau oder die Erneuerung der Burg Biberstein und außerdem die Stadtbefestigungen von Brückenau, Hammelburg und Herbstein. Wegen der Befestigung Hammelburgs war von seinem Vorgänger eine Fehde zwischen Fulda und Würzburg ausgetragen worden. 1259 verkaufte er die Stadt Hameln an Bischof Wittekind von Minden in der die Abtei ja seit dem ersten Abt begütert war und in der Fulda im 12. und 13. Jahrhundert die Stadthoheit hatte. Nach dem Tod Heinrichs wurde Bertho II. von Leibolz zum Abt gewählt. Er war zwar klein von Gestalt, weswegen er auch “Fingerhut” genannt wurde aber trotzdem sehr tatkräftig. Seine Abtszeit (1261-1271) fällt in die Zeit des Interregnums (1245-1273) In dieser Zeit herrschte das Fehdewesen. Auch versuchten untergebene Ritter und Dienstleute mehr Unabhängigkeit vom Stift zu erreichen. Er verbündete sich auch mit dem Landgrafen Heinrich von Thüringen gegen die Raubritter, die nicht einmal davor zurückgeschreckt waren, Jakobspilger zu überfallen und auszurauben. Er befestigte weitere Städte im Umland von Fulda wie Breitenbach bei Hersfeld, Geisa in der thüringischen Rhön und Lauterbach im Vogelsberg. Er eroberte und zerstörte 15 Burgen seiner Gegner zwischen Rhön und Vogelsberg. Am 18. März 1271 aber wurde Bertho während der Messfeier niedergeschlagen und getötet. Die Mörder

Der zweite Fürstabt Fuldas, Heinrich von Erthal stammte aus dem alten fränkischen Geschlecht derer von Erthal mit dem Stammsitz Untererthal, heute ein Stadtteil von Hammelburg. Er war erst Stiftsdekan und wurde 1249 zum Fürstabt von Fulda gewählt. Von 1252-1254 und dann wieder von 1258-1261 verwaltete er die Abtei Hersfeld mit. Er kämpfte gegen das Raubrittertum und scheint auch sonst ziemlich streitbar gewesen zu sein. Mit dem Klostervogt, dem Grafen Berthold von Ziegenhain stritt er um die Vorherrschaft. In seine Amtszeit fallen der Bau oder die Erneuerung der Burg Biberstein und außerdem die Stadtbefestigungen von Brückenau, Hammelburg und Herbstein. Wegen der Befestigung Hammelburgs war von seinem Vorgänger eine Fehde zwischen Fulda und Würzburg ausgetragen worden. 1259 verkaufte er die Stadt Hameln an Bischof Wittekind von Minden in der die Abtei ja seit dem ersten Abt begütert war und in der Fulda im 12. und 13. Jahrhundert die Stadthoheit hatte. Nach dem Tod Heinrichs wurde Bertho II. von Leibolz zum Abt gewählt. Er war zwar klein von Gestalt, weswegen er auch “Fingerhut” genannt wurde aber trotzdem sehr tatkräftig. Seine Abtszeit (1261-1271) fällt in die Zeit des Interregnums (1245-1273) In dieser Zeit herrschte das Fehdewesen. Auch versuchten untergebene Ritter und Dienstleute mehr Unabhängigkeit vom Stift zu erreichen. Er verbündete sich auch mit dem Landgrafen Heinrich von Thüringen gegen die Raubritter, die nicht einmal davor zurückgeschreckt waren, Jakobspilger zu überfallen und auszurauben. Er befestigte weitere Städte im Umland von Fulda wie Breitenbach bei Hersfeld, Geisa in der thüringischen Rhön und Lauterbach im Vogelsberg. Er eroberte und zerstörte 15 Burgen seiner Gegner zwischen Rhön und Vogelsberg. Am 18. März 1271 aber wurde Bertho während der Messfeier niedergeschlagen und getötet. Die Mörder

überlebten die Tat allerdings nicht lange. Sein Nachfolger Bertho III. von Mackenzell lässt die Mörder aufspüren. In der romanischen Wehrkirche von Kirchhasel werden sie erschlagen. Die beiden überlebenden Brüder Heinrich und Albert von Ebersberg werden auf Anordnung Rudolf von Habsburgs 1274 in Frankfurt öffentlich gerädert. Ansonsten war der Abt wohl schwach und untätig. Der Mainzer Erzbischof Werner von Eppstein übernimmt die Verwaltung der Abtei bis 1274. Nun wird Bertho IV. von Biembach (1274-1286) neuer Fürstabt. Vor seiner Wahl war er Stiftsdekan. Auch seine Amtszeit wird noch geprägt durch das Vorgehen gegen das Raubrittertum. Er zerstörte 5 Burgen im hessisch-thüringischen Raum 1282 lag das Stift dann in Fehde mit dem Bistum Würzburg. Es ging um das Grenzgebiet. Bei der Schlichtung einigte sich der Abt dann mit Bischof Berthold von Würzburg (1274-1287) die Burg der Herren von Eberstein abzubrechen und die in Brand bei Hilders liegende Burg neu zu befestigen. Um die Finanzen des Klosters scheint es aber nicht besonders gut bestellt gewesen zu sein, denn am 5. November 1282 übertrug aber Rudolf von Habsburg in Mainz “auf dringendes Ansuchen von Abt und Konvent, sowie der Edeln, Ministerialen,Burgmannen und Bürger von Fulda für sechs Jahre die weltliche Verwaltung des ganz zerrütteten und verarmten Kloster Fulda und trifft Bestimmungen über den Unterhalt des Abtes und der Brüder, über die Kompetenz des Grafen Eberhard, Verhütung der Verschleuderung des Klostergutes und Herstellung der Klosterzucht. Abt und Kloster gelobten vor dem König die Einhaltung dieser Bestimmungen. Als Zeugen traten auf Bischof Heinrich von Basel, die Grafen Gottfried von Sain, Johann von Sponheim, Burchard von Hohenberg und Heinrich von Weilnau. Graf Eberhard von Katzenellenbogen war seit 1275 im Dienste Rudolfs von Habsburg und eine wichtige Stütze der Reichspolitik am Rhein.

überlebten die Tat allerdings nicht lange. Sein Nachfolger Bertho III. von Mackenzell lässt die Mörder aufspüren. In der romanischen Wehrkirche von Kirchhasel werden sie erschlagen. Die beiden überlebenden Brüder Heinrich und Albert von Ebersberg werden auf Anordnung Rudolf von Habsburgs 1274 in Frankfurt öffentlich gerädert. Ansonsten war der Abt wohl schwach und untätig. Der Mainzer Erzbischof Werner von Eppstein übernimmt die Verwaltung der Abtei bis 1274. Nun wird Bertho IV. von Biembach (1274-1286) neuer Fürstabt. Vor seiner Wahl war er Stiftsdekan. Auch seine Amtszeit wird noch geprägt durch das Vorgehen gegen das Raubrittertum. Er zerstörte 5 Burgen im hessisch-thüringischen Raum 1282 lag das Stift dann in Fehde mit dem Bistum Würzburg. Es ging um das Grenzgebiet. Bei der Schlichtung einigte sich der Abt dann mit Bischof Berthold von Würzburg (1274-1287) die Burg der Herren von Eberstein abzubrechen und die in Brand bei Hilders liegende Burg neu zu befestigen. Um die Finanzen des Klosters scheint es aber nicht besonders gut bestellt gewesen zu sein, denn am 5. November 1282 übertrug aber Rudolf von Habsburg in Mainz “auf dringendes Ansuchen von Abt und Konvent, sowie der Edeln, Ministerialen,Burgmannen und Bürger von Fulda für sechs Jahre die weltliche Verwaltung des ganz zerrütteten und verarmten Kloster Fulda und trifft Bestimmungen über den Unterhalt des Abtes und der Brüder, über die Kompetenz des Grafen Eberhard, Verhütung der Verschleuderung des Klostergutes und Herstellung der Klosterzucht. Abt und Kloster gelobten vor dem König die Einhaltung dieser Bestimmungen. Als Zeugen traten auf Bischof Heinrich von Basel, die Grafen Gottfried von Sain, Johann von Sponheim, Burchard von Hohenberg und Heinrich von Weilnau. Graf Eberhard von Katzenellenbogen war seit 1275 im Dienste Rudolfs von Habsburg und eine wichtige Stütze der Reichspolitik am Rhein.

Er war Reichslandvogt am Rhein und in Oberschwaben. Er war erfolgreich bei der Reichsgutverwaltung und Wahrung und mit vielen königlichen Spezialmandaten ausgestattet, wie z. B. hier in Fulda.

Auf Bertho IV. von Biembach folgte Fürstabt Markward II. von Bickenbach (1286-1288), wie Bertho vor seiner Wahl Stiftsdekan. Am Tag nach seiner Abtsweihe brennt die Stiftskirche ab. Die Reliquien der Heiligen Bonifatius und Sturmius konnten aber gerettet werden. Die Familie von Bickenbach war ein mitteldeutsches Rittergeschlecht mit Besitzungen im Odenwald und Steigerwald. Er zerstört die Burg Steinau und erwirbt die Burgen Fischberg und Neidhartshausen. 1288 stirbt er, angeblich durch Gift.

Sein Nachfolger wurde Graf Heinrich V. von Weilnau. Seine Familie hatte sich aus der Familie von Diez abgespalten und war überwiegend in der Wetterau begütert.

Er verstand sein Amt eher politisch. Er war Berater der Könige Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau und Albrecht I. von Österreichs sowie Heinrich VII: von Luxemburg. Er ließ die unter Markward abgebrannte Stiftskirche wieder erbauen. Zwischen 1294 und 1312 ließ er zwischen Stiftsgebiet und Stadt eine Abtsburg errichten und residierte außerhalb des Klosters. An der Stelle der alten Abtsburg steht heute das Stadtschloß. Er eroberte die Burgen Ebersberg, Ürzell bei Steinau an der Straße, Poppenhausen und Geisa. Auch war er in Fehden verwickelt mit den Herren von Buchenau und Riedesel und auch dem Landgrafen von Hessen mit dem Bertho II. noch im Kampf gegen die Raubritter verbündet war. 1293 beruft Heinrich ein Generalkapitel aller Benediktineräbte nach Fulda ein.

War die Zwangsverwaltung für Fulda schon ein deutlich sichtbares Zeichen des Niedergangs, so war es auch die Zahl der Mönche. 825 lebten 603 Mönche im Kloster, unter Fürstabt Heinrich waren es um 1300 gerade noch 58. Allerdings haben auch die Klöster Lorsch oder Reichenau eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Im 8. und 9. Jahrhundert sind es blühende Klöster mit großen kulturellen Leistungen, berühmten Namen und sie spielen im Reich eine gewichtige Rolle. Im 13. Jahrhundert kämpfen sie buchstäblich ums Überleben.

Nur drei Jahre regierte der vormalige kaiserliche Kaplan Fürstabt Eberhard von Rotenstein (1313-1315). Nach der Doppelwahl 1314 von Philipp des Schönen und Ludwig dem Bayern kam es zur militärischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten um den Königsthron, die erst durch die Schlacht bei Mühldorf 1322 beendet wurde. Der Fuldaer Abt stand auf Seiten Ludwigs.

Sein Nachfolger wurde Heinrich VI. von Hohenberg (1313-1315). Er war vorher Propst in Holzkirchen. Das Benediktinerkloster Holzkirchen ist nach 748 auf Anregung von Papst Zacharias, den wir schon aus dem Zachariasprivileg kennen, von fränkischen Adligen gegründet worden. Schon 775 tradierte Karl der Große das Kloster im Aalbachtal an die Reichsabtei Fulda. Was bei dem neuen Fürstabt ins Auge fällt, ist sein enormer Kapitalhunger. Von seinem übernächsten Nachfolger weiß man aber, wie kompliziert und vor allem teuer die Wahl zum Fuldaer Fürstabt war, so dass dies eigentlich nicht weiter verwunderlich ist. Vor 1320 lässt Abt Heinrich innerhalb der Stadt eine zweite Abtsburg errichten. Dagegen begehrten die Bürger auf. Johann von Ziegenhain, der Hochvogt (von 1304-1344) der Reichsabtei wollte die gute Gelegenheit nutzen, um seine Vogteirechte auszuweiten. Er verbündete sich mit den Bürgern. Beide Burgen wurden erstürmt, die neue samt Turm und Mauern zerstört. Der Abt flüchtete und erhob bei Kaiser Ludwig IV. Klage. Die Stadt Fulda und der Graf wurden mit der Reichacht belegt. Seine nun gestärkte Macht als Stadtherr nutzte Abt Heinrich VI. die Stadtsteuern kräftig zu erhöhen und zwar von 100 Pfund aus 800 Pfund Heller und das für sieben Jahre. Als er 1330 schon wieder an der Steuerschraube drehte, und noch dazu reiche Bürger einkerkerte, die er nur gegen eine Kaution von 9500 Pfund Heller freilassen wollte, erhob sich die Stadt gegen ihn. Fuldaer Schöffen und Bürger schlossen einen Vertrag mit Graf Johann und öffneten ihm die Stadttore. Abtsburgen, das Kloster und die Propstei wurden erstürmt und geplündert. Aber die Ministerialen des Abtes konnten den Aufstand niederschlagen. Graf Johann entkam mit Mühe der Gefangenschaft. Erzbischof Balduin von Trier (um 1285-1354), der von 1326-1338 auch Administrator des Erzbistums Mainz war, vermittelte einen Frieden, der am 9. September 1331 in Kraft trat.

Stadt und Graf wurden wieder mit der Reichsacht belegt. Die Bürger mussten den Turm und die Ringmauer wieder herstellen. Die Stadt erhielt einen Rat und Bürgermeister unter Aufsicht eines fürstlichen Schultheißen. Das älteste Stadtsiegel der Stadt Fulda, ein segnender Abt, stammt aus dem Jahre 1331. Johann musste alle Beute zurückgeben und 1000 Pfund Heller Sühne zahlen. Kaiser Ludwig erhöhte die Strafe auf 4000 Pfund, worauf sich Johann weigerte, die Strafe zu bezahlen. Abt Heinrich und der Landgraf Heinrich II. von Hessen, der zum Schirmherrn der Abtei bestimmt war, wandten sich an den Kaiser. Daraufhin wurden 2100 Pfund als Sühnezahlung festgesetzt, die in Raten abgetragen werden konnten. Der Fuldaer Abt quittierte am 22. Februar 1419 die letzte Zahlung. Zwar war die Abtei hoch verschuldet, doch kaufte sie am 5. Mai 1344 von Johann alle verbliebenen Rechte aus der Schirmvogtei für 7100 Pfund Heller ab. 1346 wurde der Erhalt der vollen Kaufsumme bestätigt. Nur das erbliche fuldische Marschallamt war Johann verblieben. Das beinhaltete die Disziplinargerichtsbarkeit über die fuldische Ritterschaft, den Vorsitz auf Landtagen und das Aufgebot des Lehnsadels und der Ministerialität. In den Folgejahren, nämlich 1348, 1350 und 1364 wütete die Pest in Fulda. Die erste Pestwelle von 1347-1353 forderte europaweit geschätzte 25 Millionen Todesopfer.

Stadt und Graf wurden wieder mit der Reichsacht belegt. Die Bürger mussten den Turm und die Ringmauer wieder herstellen. Die Stadt erhielt einen Rat und Bürgermeister unter Aufsicht eines fürstlichen Schultheißen. Das älteste Stadtsiegel der Stadt Fulda, ein segnender Abt, stammt aus dem Jahre 1331. Johann musste alle Beute zurückgeben und 1000 Pfund Heller Sühne zahlen. Kaiser Ludwig erhöhte die Strafe auf 4000 Pfund, worauf sich Johann weigerte, die Strafe zu bezahlen. Abt Heinrich und der Landgraf Heinrich II. von Hessen, der zum Schirmherrn der Abtei bestimmt war, wandten sich an den Kaiser. Daraufhin wurden 2100 Pfund als Sühnezahlung festgesetzt, die in Raten abgetragen werden konnten. Der Fuldaer Abt quittierte am 22. Februar 1419 die letzte Zahlung. Zwar war die Abtei hoch verschuldet, doch kaufte sie am 5. Mai 1344 von Johann alle verbliebenen Rechte aus der Schirmvogtei für 7100 Pfund Heller ab. 1346 wurde der Erhalt der vollen Kaufsumme bestätigt. Nur das erbliche fuldische Marschallamt war Johann verblieben. Das beinhaltete die Disziplinargerichtsbarkeit über die fuldische Ritterschaft, den Vorsitz auf Landtagen und das Aufgebot des Lehnsadels und der Ministerialität. In den Folgejahren, nämlich 1348, 1350 und 1364 wütete die Pest in Fulda. Die erste Pestwelle von 1347-1353 forderte europaweit geschätzte 25 Millionen Todesopfer.

Die Medizin war machtlos. Ein Sündenbock war mit den Juden schnell gefunden.

Die Medizin war machtlos. Ein Sündenbock war mit den Juden schnell gefunden.

In Fulda versteckten sich die Juden in drei Häusern. Sie hatten den Abt vergeblich um Hilfe gebeten. Die Juden werden gefunden und fast alle umgebracht. Die Zahl der Opfer wird auf 180 geschätzt. Es war das erste Pogrom in Hessen.

Als Heinrich VI. 1353 stirbt, wird Heinrich VII. zum Abt gewählt. Er stammt aus niederem buchonischen Adel, wohl aus einem fuldischen Ministerialengeschlecht,

das 1197 erstmals bezeugt ist. Er ist 1303 in Bad Salzungen geboren und war Propst des Frauenklosters Allendorf an der Werra. Er war der erste Abt, von dem bekannt ist, dass das Wählergremium vor der Wahl eine Kapitulation aufstellte, deren Einhaltung der Gewählte für den Fall seiner Wahl beschwören musste. Nach seiner Wahl reiste der neue Abt an den päpstlichen Hof nach Avignon um sich dort von Papst Innozenz VI. (Papst in Avignon von 1352-1362). Wahrscheinlich hat er sich da schon um Dispens von seinen Wahlverpflichtungen bemüht. Kaiser Karl IV. (1316-1378) erteilt ihm 1354 in Trier die Investitur und bestätigt die Fuldaer Rechte und Besitzungen aus der Urkunde Heinrichs II. vom 16. Dezember 1012. und Heinrichs VII. Im Folgejahr hält er sich längere Zeit am Hofe Karls IV. in Nürnberg auf. In der Folgezeit kann er eine Reihe von Privilegien für sich und sein Kloster erlangen. das bedeutendste war am 1. Juni 1356 die Ernennung zum Erzkanzler der Kaiserin. Damit wird ein altes aber umstrittenes Recht und seit den salischen Kaisern nicht mehr ausgeübtes Privileg mit goldener Bulle in Prag bestätigt und neu verbrieft. Der Fuldaer Abt erhielt so das Recht, bei Hof und Reichstagen in Mainz unmittelbar zur Linken das Kaisers Platz nehmen zu dürfen. Außerdem hatte er das Recht, der Königin bzw. Kaiserin bei allen festlichen Gelegenheiten, bei der sie in vollem Ornat erschien, die Krone zu halten aufzusetzen und abzusetzen. Das bedeutete für die Folgejahre Königsnähe und immer wieder Gunstbeweise für das Kloster, so am 24. Juli 1360, in Nürnberg als dem “abt Heinrich von Fuld, sein und des reiches panier aufzuwerfen und darunter zu ziehen,wenn er räuber und andere schädliche leute verfolgt” erlaubt wird. Er war aber auch in zwei Fehden mit dem Landgrafen Heinrich II. und dessen Sohn Otto der Schütz verwickelt, in der es um territoriale Ansprüche ging und die er verlor. Auch soll er an dem frühen Ableben eben des Landgrafensohns Otto der Schütz, der 1366 früh in Spangenberg starb, nicht unbeteiligt gewesen sein. Auch soll er beim frühen Tod des Magdeburger Domherrs Otto von Hessen, der 1357 mit 16 starb, Sohn des Landgrafenbruders Ludwigs und der in Magdeburg als Nachfolger seines Onkels Otto, des dortigen Erzbischof werden sollte, seine Hände im Spiel gehabt haben.

Gravierender wurden die Auseinandersetzungen mit dem Fuldaer Konvent. Denn Heinrich versuchte immer stärker die Verpflichtungen seiner Wahlkapitulation auszuhöhlen. Vordergründig ging es um die Schuldenwirtschaft des Abtes in Wirklichkeit aber um die Absetzung des Abtes. 1366 wurde der Streit beigelegt, aber Heinrich musste sich einer Kommission unterwerfen, die über die Nützlichkeit einer Unternehmung zu befinden hatte. Damit begann ein Prozess, in dessen Verlauf die Rechte des Fuldaer Abts gegenüber dem Konvent mehr und mehr beschnitten wurden. Stärkster Kontrahent war Konrad von Hanau, der seit 1353 Mönch und Priester im Kloster Fulda war und dann als Propst nach Holzkirchen ging. Heinrich VII. starb am 16. Februar 1372 und wurde in der Kirche des Klosters Frauenberg begraben.

Konrad IV. von Hanau ist zwischen1325 und 1330 geboren. Er war der 5. Sohn des Grafen Ulrich II. von Hanau und der Agnes von Hohenlohe. Da in der Grafenfamilie die Erbfolge durch Primogenitur bestimmt wurde, war Konrad von vorneherein zur geistlichen Laufbahn bestimmt. 1343 ist er Klosterschüler in Fulda. Vor 1353 war er Kanoniker in der Johanneskirche vor den Mauern in Hildesheim. Diese Pfründe verlor er aber aufgrund von Exkommunikation am 16. Oktober 1353. Noch 1353 wurde er Mönch in Fulda und dann auch Priester. Er führte die Opposition gegen Abt Heinrich. Wohl nach der Beilegung des Streits wurde er Propst in Holzkirchen.

Konrad hatte am linken Auge eine Schädigung, was eine Wahl nach kanonischem Recht eigentlich nicht ermöglicht hätte. Es wurde ihm aber Dispens erteilt. Zwei Kandidaten bewarben sich und zwar Konrad und Wilhelm von Magenheim. Am Ende machte Konrad das Rennen, wobei wohl die größer Finanzkraft Konrads den Ausschlag gab. In diesem Zusammenhang liegen Schuldverschreibungen von 12.500 Gulden vor. Das sind nach heutiger Währung über 500.000 €, und das für eine fast bankrotte Abtei! Papst Gregor XI. (Papst von 1370-1378 – er beendete die “babylonische Gefangenschaft der Kirche”, indem er 1377 von Avignon nach Rom zurückkehrte) ernannte ihn am 7. Februar 1373 zum Fürstabt von Fulda. Da er sich schon für die Wahl hochverschuldet hatte, versuchte er dies aus dem Reichsstift zu refinanzieren. Schon 1374 musste er die Burg Otzberg, die Stadt Hering und Teile der Stadt Umstadt an seinen Bruder verpfänden. Trotzdem leisteter er sich zahlreiche Fehden mir Rittern der Umgebung. Gegen den Landgrafen führte er Krieg, den er verlor. Die fuldischen Landstände, zu denen die Städte Fulda, Vacha, Geisa und Hammelburg, die Ritter und das Domkapitel gehörten, opponierten gegen ihn. Das war insofern fatal, weil nur diese die Steuern bewilligen konnten. 1381 war die Lage so aussichtslos, dass er sich einer Zwangsverwaltung, die von den Landständen dominiert wurde, unterwerfen musste. 1383 wurde er ermordet. Nach denen einen Quellen wurde er erstochen, nach den anderen zwischen Tür und Türrahmen zerquetscht. Erst 10 Jahre nach seinem Tod waren die unter seiner Regierung eingegangenen Verpflichtungen abgelöst. Auf Konrad folgte Fürstabt Friedrich von Romrod (1383-1395). 1395 tritt Johann von Merlau sein Amt an. Er war vorher wie einige seiner Vorgänger Propst in Holzkirchen. Als erster Abt musste er die sogenannten “Alten Statuten” vom 1. September 1395 beschwören, eine Art Grundgesetz des Fürstentums. Ein Großbrand im Jahre 1398 nach einem Blitzschlag, bei dem die Ratgarbasilika teilweise zerstört wurde trieb den ohnehin schon hohen Schuldenstand weiter in die Höhe und zwar von 300 000 Gulden auf 380 000. Dazuhin hatte er weiter Auseinandersetzungen mit Mitgliedern des fuldischen Ritterstands und geistlichen und weltlichen benachbarten Herren, wie zum Beispiel Bischof Johann II. von Würzburg. Das führte dazu, dass er 1419 den vom Stiftskapitel und dem neuen Mainzer Erzbischof Konrad III. von Dhaun (1380-1434) Hermann II. von Buchenau als Koadjutor und Verweser akzeptieren. Er sollte die weltlichen Angelegenheiten des Stifts in die Hand nehmen. Abt Johann bestand weiter auf seinen Rechten. Dies führte innerhalb von kurzer Zeit zu schwerem Streit. 1420 wurde er auf Schloss Neustadt von Herrmann von Buchenau überfallen und in das Dorf Ottershausen verschleppt. Zwar rief Abt Johann die beiden geistlichen Oberhirten der Abtei, den Mainzer Erzbischof Konrad und den Würzburger Bischof Johann um Hilfe an. Aber diese halfen ihm nicht sondern setzten stattdessen Eberhard von Buchenau, einen Verwandten Hermanns, zum Oberamtmann des Hochstifts ein. 1425 vertrieb Hermann den Fürstabt ganz aus dem Fürstentum. Dieser verbündete sich nun mit dem hessischen Landgrafen Ludwig I. Das Erzbistum Mainz lag seit 2 Jahrhunderten im Streit mit den Landgrafen um die territoriale Vorherrschaft in Hessen. Die fuldischen Streitigkeiten und eine auf der Grafschaft Waldeck anstehende Pfandsumme nahm Erzbischof Konrad zum Anlass, dem Landgrafen Ludwig I. den Krieg zu erklären. Es kam 1427 zu zwei Schlachten, eine in der Nähe von Fritzlar, dem befestigten Hauptort des Erzbistums. Diese entschied der Landgraf für sich. Bei Fulda hatte Konrad ein zweites Aufgebot versammelt. Aber Stadt und Abtei Fulda weigerten sich, die Mainzer einzulassen, da sich der Erzbischof wiederholt in ihre inneren Angelegenheiten eingemischt habe. Landgraf Ludwig marschierte am 3. August in Fulda ein, verjagte den Koadjutor und dem mainzisch-würzburgischen Oberamtmann und setzte Abt Johann von Merlau wieder ein. Eine Woche später kam es auf dem Münstermaifeld westlich von Fulda noch einmal zur Schlacht. Auch hier behielt der Landgraf die Oberhand. Der Erzbischof konnte fliehen. 300 seiner Reiter gerieten in Gefangenschaft. Der Friede von Frankfurt, der am 8. Dezember 1427 in Frankfurt geschlossen wurde, besiegelte das Ende des Kampfes um die Vorherrschaft in Hessen. Johann von Merlau blieb nun bis 1440 Abt. Ihm folgte- Ironie der Geschichte- sein ehemaliger Gegenspieler Hermann von Buchenau, nun Abt bis 1449. Er reformierte das Finanzwesen indem auch Ministeriale zu Zahlungen herangezogen wurden.

1499 wurde Ulrich von Hutten (1488-1523)von seinem Vater ins Kloster Fulda verfügt, weil er sich aufgrund seiner körperlichen Konstitution nicht zum Ritter zu eignen schien. Deshalb sollte er Mönch werden. Er verlässt die Schule 1505 und studiert zunächst auf Stiftskosten an der Universität Erfurt, wo er sich dem dortigen Humanistenkreis anschloss.

Von 1513-1529 ist Hartmann II. Burggraf von Kirchberg Fürstabt. Er war seit 1507 Koadjutor seines Vorgängers und vorher Kanoniker in Mainz. Und er war Assessor beim Reichskammergericht, das bis 1527 seinen Sitz in Frankfurt hatte. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit erreichte er die Vereinigung der Abteien Hersfeld und Fulda. Mir liegen zwar die Akten nicht vor. Aber man kann ein bisschen spekulieren. Die finanzielle Situation der Abtei Hersfeld war ebenfalls ziemlich desolat. Verschlimmert wurde die Situation durch einen Prozess, den die Abtei gegen die Stadt Hersfeld kurz vor 1513 verlor, was die Schulden der Abtei noch vergrößerte. Wenn man nun weiß, dass Abt Hartmann vor seiner Regierungszeit Assessor am Reichskammergericht war, kann man unterstellen, dass er durchaus auch Beziehungen zur Abtei Hersfeld hatte. Der Hersfelder Abt Volpert Riedesel zu Bellersheim (1493-1513) resignierte zugunsten des Fuldaer Abtes. Im Gegenzug übernahm der Hersfelder Abt die fuldische Propstei Andreasberg. Am 10.September1513 verkündete Abt Hartmann auf Schloss Eichenau die Vereinigung.Allerdings widersetzte sich dem der spätere Hersfelder Abt Karto. Auch die Stadt Hersfeld, unterstützt von der hessischen Landgräfin Anna von Mecklenburg,deren Sohn Schirmvogt der Abtei war, verweigerte Abt Hartmann den Gehorsam. 1515 wählte der Hersfelder Konvent unter Vorsitz des hessischen Kanzlers Johann Feige den bisherigen auf Druck der Landgräfin gewählten Verwalter der Abtei Ludwig von Hanstein zum Gegenabt. Die Situation war für Fulda nicht lange tragbar und schon 1516 verzichtete Abt Hermann auf Hersfeld.

Von 1513-1529 ist Hartmann II. Burggraf von Kirchberg Fürstabt. Er war seit 1507 Koadjutor seines Vorgängers und vorher Kanoniker in Mainz. Und er war Assessor beim Reichskammergericht, das bis 1527 seinen Sitz in Frankfurt hatte. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit erreichte er die Vereinigung der Abteien Hersfeld und Fulda. Mir liegen zwar die Akten nicht vor. Aber man kann ein bisschen spekulieren. Die finanzielle Situation der Abtei Hersfeld war ebenfalls ziemlich desolat. Verschlimmert wurde die Situation durch einen Prozess, den die Abtei gegen die Stadt Hersfeld kurz vor 1513 verlor, was die Schulden der Abtei noch vergrößerte. Wenn man nun weiß, dass Abt Hartmann vor seiner Regierungszeit Assessor am Reichskammergericht war, kann man unterstellen, dass er durchaus auch Beziehungen zur Abtei Hersfeld hatte. Der Hersfelder Abt Volpert Riedesel zu Bellersheim (1493-1513) resignierte zugunsten des Fuldaer Abtes. Im Gegenzug übernahm der Hersfelder Abt die fuldische Propstei Andreasberg. Am 10.September1513 verkündete Abt Hartmann auf Schloss Eichenau die Vereinigung.Allerdings widersetzte sich dem der spätere Hersfelder Abt Karto. Auch die Stadt Hersfeld, unterstützt von der hessischen Landgräfin Anna von Mecklenburg,deren Sohn Schirmvogt der Abtei war, verweigerte Abt Hartmann den Gehorsam. 1515 wählte der Hersfelder Konvent unter Vorsitz des hessischen Kanzlers Johann Feige den bisherigen auf Druck der Landgräfin gewählten Verwalter der Abtei Ludwig von Hanstein zum Gegenabt. Die Situation war für Fulda nicht lange tragbar und schon 1516 verzichtete Abt Hermann auf Hersfeld.

Von 1521 bis 1529 ist Johann III. Graf von Henneberg-Schleusingen regierender Koadjutor und von 1529-1541 Fürstabt In seine Regierungszeit fällt der Bauernkrieg 1525, der Fulda schwer getroffen hat. Die Situation der Bauern um Fulda war durch die hohen Abgaben und Frondienste recht erbärmlich. Hans Dolhobt , ein Uhrmacher, sammelte 10 000 Bauern um sich. Sie nahmen die Stadt Fulda ein. Die Klöster auf dem Petersberg und Frauenberg gingen in Flammen auf. Das Reichstift und die Nebenklöster wurden geplündert. Am 3. Mai rückte Landgraf Philipp mit einem starken Heer an. Die Stadt wurde gebrandschatzt und musste die Kriegskosten bezahlen.

Philipp Schenk zu Schweinsberg (1541-1550 war Fürstabt während des Schmalkaldischen Krieges (1546-1547). Da der Krieg aber auf zwei Hauptschauplätzen, nämlich im Donaufeldzug, der zwischen Juni und November 1546 und sächsischen Feldzug November 1546-bis April 1547 stattfand,ausgetragen wurde, kam Fulda abgesehen von Truppendurchzügen glimpflich davon.

Der 2. Markgrafenkrieg entwickelte sich aus dem Fürstenaufstand von 1552 heraus weiter Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg –Kulmbach bemühte sich um die Vorherrschaft in Franken. Er bekämpfte den Katholizismus und ging dabei vor allem gegen die Hochstifte vor. Plünderung und Brandschatzung machten das für ihn auch lukrativ. Im Rahmen dieser Aktionen wurde auch Fulda 1552 von einem Heer unter Herzog Christian von Oldenburg geplündert. Der Kirchenschatz war nach Schweinfurt verbracht worden. Im Mai 1552 konnte Albrecht Alcibiades die Reichsstadt Schweinfurt besetzen und bis zum Ende des Krieges als wichtigen Stützpunkt halten. Bei der Besetzung fiel ihm der Fuldaer Kirchenschatz in die Hände. Er überspannte allerdings den Bogen und seine Nachbarn schlossen sich im Fränkischen Bund zusammen. 1553 standen Truppen aus Braunschweig und Sachsen vor Schweinfurt. Ein bundesständisches Heer besiegte Albrecht Alcibiades in der Schlacht bei Sievershausen.

1558-1567 regierte Fürstabt Wolfgang II. Schutzbar genannt Milchling. Die Schutzbars sind ein altes hessisches Adelsgeschlecht, die seit 1532 der althessischen Ritterschaft angehörten. Ihr Stammsitz ist das Schloss Burgmilchling bei Treis an der Lumde. Es gab mehrere Linien. Die sogenannte Friedrich’sche Linie entwickelte sich in Hessen und Westfranken weiter. Sie stellte mehrere Domkapitulare in Würzburg und eben den Fürstabt Wolfgang von Fulda. Bedeutend war vor allem der gleichnamige Wolfgang Schutzbar, der bis 1543 Landkomtur des Deutschen Ordens für die Ballei Hessen in Marburg war. Dort hatte er vor allem mit dem protestantischen Landesherren Landgraf Philipp zu tun, wurde aus Hessen vertrieben aber ab 1543 zum Hochmeister des Deutschen Ordens in Mergentheim gewählt. Das war er bis 1566. 1544 wurde er von Kaiser Karl V. mit Preußen belehnt.

Balthasar von Dernbach genannt Graul wurde 1548 in Wiesenfeld geboren und evangelisch-lutherisch getauft. Sein Vater war strenger Lutheraner und treuer Gefolgsmann des hessischen Landgrafen Philipp des Großmütigen. Er kämpfte auch im Schmalkaldischen Krieg mit. Sein Vater starb 1560, da war Balthasar knapp 12. Seine Mutter gab den Jungen zur weiteren Ausbildung und Erziehung an ihren Bruder, den Abt Wilhelm Hartmann Klauer von und zu Wohra ins Stiftkapitel nach Fulda. Er ist also von der Mutter getrennt und wird nun streng katholisch erzogen.

Balthasar von Dernbach genannt Graul wurde 1548 in Wiesenfeld geboren und evangelisch-lutherisch getauft. Sein Vater war strenger Lutheraner und treuer Gefolgsmann des hessischen Landgrafen Philipp des Großmütigen. Er kämpfte auch im Schmalkaldischen Krieg mit. Sein Vater starb 1560, da war Balthasar knapp 12. Seine Mutter gab den Jungen zur weiteren Ausbildung und Erziehung an ihren Bruder, den Abt Wilhelm Hartmann Klauer von und zu Wohra ins Stiftkapitel nach Fulda. Er ist also von der Mutter getrennt und wird nun streng katholisch erzogen.