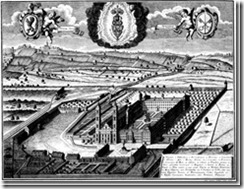

Markgräfin Irmengard von Baden (um 1200–1260) gründete 1245 das Kloster Lichtenthal im Tal der Oos bei Baden-Baden. Es ist eines der ganz wenigen Klöster in Deutschland, das nie aufgehoben wurde und

eine ununterbrochene Geschichte vorweisen kann.

Irmengard von Baden wurde um 1200 als Tochter von Heinrich I. (um 1173-1227) Herzog von Sachsen und Pfalzgraf bei Rhein und Agnes geboren. Heinrich entstammte dem Geschlecht der Welfen. Agnes war die Tochter

Konrads, Pfalzgraf bei Rhein. Konrad war Staufer. So war sie also mit den beiden wichtigsten Geschlechtern ihrer Zeit verwandt. Sie heiratete um 1220 Heinrich V. Markgraf von Baden. Er war ein treuer Gefolgsmann

von Kaiser Friedrich Barbarossa. Wichtige württembergische Städte waren in seinem Herrschaftsbereich wie Stuttgart, Backnang und Besigheim. Besigheim und Backnang wurden während seiner Regierungszeit zur Stadt ausgebaut,

Stuttgart zur Stadt erhoben und 1229 in einer Urkunde Gregors IX. genannt. Die Stiftskirche in Backnang wurde zur Grablege der Markgrafen von Baden. 1241 folgte er König Wenzel von Böhmen, der Herzog Heinrich von Schlesien im Kampf gegen die Mongolen zu Hilfe eilte. In der Schlacht von Liegnitz wurde er verwundet und starb. Er wurde zunächst in Backnang beigesetzt.

Nach dem Tod ihres Mannes begann Irmengard ihren Plan, ein Kloster zu gründen, umzusetzen. Sie war eine Anhängerin Bernhards von Clairveaux. Sein Orden, der Zisterzienserorden wuchs in dieser Zeit am schnellsten.

Bernhard war als Kreuzugsprediger mehrere Male in Deutschland und bei dieser Gelegenheit soll er der Legende nach auf seinem Weg von Speyer nach Konstanz auch durch das Oostal gekommen sein und verkündet haben

„In diesem lichten Tale will ich meinem Orden ein Kloster bauen.“ Irmengard scheint sehr tatkräftig gewesen zu sein. Allen Widerständen zum Trotz verwirklichte sie ihr Vorhaben. Der Orden weigerte sich lange, Frauenklöster in den Klosterverband aufzunehmen. So gab es 1228 einen Beschluss des Generalkapitels von Citeaux, keine Frauenklöster mehr in den Zisterzienserorden aufzunehmen. Es hat durchaus ein Nebeneinander von von Inkorporationsverboten und integrativen Maßnahmen gegeben. Die Zisterzienser bekamen bald päpstliche Privilegien. Sie konnten sich oft aus dem Aufsichtsrecht der Bischöfe lösen, in deren Diözesen die Zisterzen waren. Oft hatten Bischöfe nicht unbedingt Interesse, ein Zisterzienserkloster in ihrer Diözese zu bekommen. So wollte der Straßburger Bischof Heinrich von Stahleck (1245-1260)kein Frauenkloster in seinem Bistumsbereich gestatten.Sein Speyrer Amtskollege Sigibodo (1038 bis 1051) scheint da offener gewesen zu sein. In Lichtenthal wurde angeblich die Oos, die die Grenze zwischen den Bistümern Straßburg und Speyer bildete, einfach verlegt, so dass das Kloster auf speyrischem Gebiet lag.

Irmengards Söhne Herrmann VI. (um 1222-4.10.1250) und Rudolf I.( -19.11.1288),die nach dem Tod des Vaters gemeinsam die Regierung übernommen hatten, unterstützten das Vorhaben der Mutter. Sie sicherten die Finanzierung des Baus und sorgten auch für den Klosterbetrieb mit zahlreichen Schenkungen. Ein erster Grundstock waren die Dörfer Winden und Beuern, zwei Höfe in Oos, einer in Haueneberstein und ein Anteil am Zehnt zu Iffezheim.

Die beiden Söhne bestätigten mit einer Urkunde (Generallandesarchiv Karlsruhe GLA 35/34) im März 1245 die Stiftung ihrer Mutter und statteten sie mit diesen Gütern besser aus.

Eine Frauengemeinschaft bestand dort wohl seit 1243. Aber diese Bestätigung bedeutete die endgültige Klostergründung Lichtenthals. Eine nachgereichte Gründerurkunde wurde am 3. November 1248 von der Markgräfin Irmingard ausgestellt. Darin übergab sie die Schenkung ihrer Söhne als ewiges Besitztum an die Abtei Lichtenthal.(GLA 35/36). Die Urkunde ist mit dem eigenen Damensiegel der Markgräfin gesiegelt. Neben befreundetet Herrschern wirkten als Zeugen auch die Äbte von Kloster Selz, Schwarzach, Neubourg, Herrenalb und Bronnbach mit sowie der Straßburger Bischof Heinrich von Stahleck.

Irmengard hatte damit mit ihrer Schwester Agnes gleichgezogen. Diese war an der Gründung der Zisterzienserinnenabtei Seligenthal in Landshut beteiligt. Auch ihr Vater Vater Heinrich I. hatte Verbindungen zu den Zisterziensern. Er war 1227 bei der Stiftung des Zisterzienserinnenklosters Wienhausen in Niedersachsen dabei.

Die Markgräfin führte die Stiftung dem Zisterzienserorden zu. Die ersten Nonnen wurden aus dem ebenfalls noch sehr jungen Kloster Wald bei Messkirch berufen. Zum einen, weil diese wohl im Ruf besonderer Frömmigkeit standen, zum andern auch weil die Markgrafen noch im 13. Jahrhundert Stammgüter am Bodensee und in Oberschwaben besaßen.(B. Bauer. Das Frauenkloster Lichtenthal, Baden-Baden 1896,Anmerkung Seite 16) Kloster Wald wurde 1212 von dem Reichsministerialen Burkhard von Weckenstein unter tatkräftiger Mithilfe des Abtes von Salem Eberhard von Rohrdorf (1191- 1240)gegründet. Es war die erste von 6 Gründungen von Zisterzienserinnen in Oberschwaben, die alle in seiner Regierungszeit gegründet wurden. (Sie dazu auch Mei Büchle Kloster Heggbach, Kloster Gutenzell, Kloster Baindt). Trudlindis von Liebenstein (1247-49) aus Kloster Wald wurde zur Äbtissin der Abtei nahe Hohenbaden, der Stammburg der Markgräfin, berufen. Diese nannte ihre Gründung “Lucida vallis” wohl im Anklang an Clara Vallis, also Clairvaux.

Zusammen mit der Markgräfin Irmengard und ihren Söhnen bat Trudlindis 1247 das das Generalkapitel von Citeaux schriftlich um die Aufnahme in den Orden. Nach einer Inspektion durch Abt Heinrich I.(letztmals erwähnt 1252) von Kloster Eußerthal und Abt

Rudolf I. (1226–1256) von Kloster Tennenbach wurde das Kloster in den Orden aufgenommen und der Paternität von Kloster Neubourg unterstellt.

Die erste päpstliche Bestätigung erfolgte sehr schnell. Schon am 4. Juli 1245 stellte Papst Innozenz IV. (1243-1254 dem Kloster eine Schutzurkunde aus. “Papst Innozenz IV. befiehlt den Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten etc., das Kloster Lichtenthal gegen dessen Bedränger in Schutz zu nehmen. (GLA E Nr.77)noch im selben Monat am 24. Juli bestätigte Papst Innozenz IV. den Besitz des Klosters (GLA E Nr.78). Die Aufnahme Lichtenthals in den Zisterzienserorden erfolgte 1248. Am 3. November 1248 nahm der Straßburger Bischof Heinrich unter Assistenz des Abtes von Neubourg die Weihe der Klosterkirche vor. Sie wurde zu Ehren „Assumptio Mariae“ geweiht (Feiertag 15.August “Mariä Himmelfahrt). Der Leichnam Heinrichs V. wurde von der Stiftskirche in Backnang nach

Lichtenthal überführt und dort vor dem Hochaltar beigesetzt. Das geschah sicher auch unter dem Eindruck der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem deutschen König Heinrich (VII.) und seinem Vater Kaiser Friedrich II. , in die Backnang geraten war und 1235 zerstört worden war. Lichtenthal wurde nun zur Grablege der Markgrafen von Baden.

Mit seiner am 31. Oktober 1256 in Anagni ausgestellten Urkunde bestätigte Papst Alexander IV. (1254-1261) den Besitz der Pfarrkirche in Baden(-Baden).(GLA E Nr.224) Am 7. März 1260 bestätigte er auch eine Entscheidung des Papstes Innozenz die Kirche in Ettlingen betreffend.

“Papst Alexander IV. bestätigt dem Kloster Lichtenthal das Mandat Papst Innozenz IV. von 1251 bezüglich der Kirche zu Ettlingen. Iustis petentium desideriis” (GLA E Nr. 251)

Die Markgräfin lebte nun im Kloster und als sie am 24. Juni 1260 starb, wurde sie an der Seite ihres Mannes vor dem Hochaltar bestattet. Ihr Sohn Rudolf I. stiftete 1288 die Fürstenkapelle, wo auch er und seine Gemahlin Kunigunde von Eberstein und seine Nachkommen bestattet sind.

Die erste Äbtissin Trudlindis legte schon 1249 wegen schwerer Krankheit ihr Amt nieder und starb kurz darauf. Auf sie folgte Mechtild von Liebenstein 1249-1252. Sie war unter ihrer Vorgängerin Priorin. Sie resignierte aber nach drei Jahren. In ihrer Regierungszeit wurde der Klosterneubau vollendet.

Die Weihe des Klosterneubaus nahm der Deutschordenspriester und Bischof Heinrich von Streitberg vor. Wegen unhaltbarer politischer Zustände im Ermland hatte er 1250 resigniert. Während seiner Resignationszeit wirkte er als Weihbischof in Würzburg. Aus dieser Diözese stammte auch die dritte Lichtenthaler Äbtissin Adelheid von Krautheim. Sie war die Tochter von Wolfrad von Krautheim, dessen Burg im Jagsttal lag. Sie war Zisterziensernonne im Kloster Himmelpforten bei Würzburg. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Häusern Krautheim und Baden erklären, dass Adelheid von Würzburg nach Lichtenthal kam. Dort wurde sie 1252 zur Äbtissin gewählt. Sie dürfte auch Bischof Heinrich von Streitberg um die Weihe des Kloster gebeten haben. Bischof Heinrich gewährte mit Zustimmung des Speyrer Bischofs einen jährlich zu gewinnenden Kirchweihablass. Er legte das Kirchweihfest in Lichtenthal auf den Sonntag vor Mariä Geburt fest.Sie wurde bis 1470 an diesem Tag gefeiert. In ihrer Regierungszeit gewährte Markgraf Rudolf I. 1256 die Teilhabe an der Nutzung der Allmenden der Stadt Baden. Papst Alexander IV. (1254-1261) legte am 13. Mai 1256 für das Kloster Lichtenthal eine Höchstzahl von Nonnen fest. “ Papst Alexander IV. stellt fest, dass die Zahl der Nonnen im Kloster Lichtenthal wegen der mäßigen Einkünfte der neuen Stiftung vierzig nicht überschreiten soll, und verbietet unter Androhung des Anathems, dass ohne besondere päpstliche Erlaubnis über diese Zahl hinausgegangen wird. Ne alicuius pretextu /” (GLA E Nr. 194). Der Posten der Äbtissin scheint sehr kräftezehrend gewesen zu sein, denn auch Adelheid sieht sich nach 5 Jahren Regierungszeit den Anforderungen gesundheitlich nicht mehr gewachsen und bat 1257 um Amtsenthebung. Auf sie folgte Mechtild von Wildenstein (1257-1258). Sie wurde 1257 zur Äbtissin gewählt und war vorher Priorin. Sie war eine der Religiosen, die aus Kloster Wald berufen worden war. Metza von Lichtenberg (1258-1263) hatte wohl wieder sehr enge verwandtschaftliche Beziehungen zum Hause Baden. Denn sie soll eine Schwester von Ludwig II. von Lichtenberg gewesen sein, der mit Elisabeth, der Stifterin Irmengards Tochter, vermählt war. In ihrer Regierungszeit wurden wieder mehrere päpstliche Schutzurkunden ausgestellt. Die bisher längste Regierungszeit erreichte Äbtissin Adelheid von Baden 1263-1295. Sie war eine Enkelin der Klosterstifterin und die Tochter des Markgrafen Rudolf I. Ihre Mutter entstammte dem Geschlecht der Grafen von Eberstein. Der Adel und das wohlhabenden Bürgertum aus dem Umfeld von Kloster Lichtenthal statteten ihre Töchter, die ins Kloster eintraten, durch Schenkungen an das Kloster gut aus. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts kam das Kloster so großem Streubesitz. 1281 inkorporierte der Speyrer Bischof Friedrich von Bolanden (1272 –1302)die Pfarrkirche zu Baden-Baden.(Willi,Dominicus in: Brunner, Sebastian, ein Zisterzienserbuch Geschichte und Beschreibung der bestehenden und Anführung der aufgehobenen Cistercienserstifte in Östereich, Ungarn, Deutschland und der Schweiz, Würzburg 1881, S. 654)

1288 schenkte Markgraf das Dorf Geroldsau im Grobbachtal samt allen darauf liegenden Rechten. (GLA 35 Nr.84). In diesem Jahr trat er auch den Zehnten und den Kehlhof in Steinbach ab.

1288 stiftete er die Fürstenkapelle als Begräbnisstätte für sich und seine Nachkommen. Nur wenige Tage nach der Stiftung der Kapelle verstarb Markgraf Rudolf. Seine Gemahlin Kunigunde überlebte ihn um drei Jahre. Wie schon Markgräfin Irmengard

verbrachte Kunigunde ihr Leben nach dem Tode ihres Mannes im Kloster Lichtenthal. Dort verstarb sie am 22. April 1290 und wurde an der Seite ihres Gatten in der Fürstenkapelle bestattet. Ihre Tochter, die Äbtissin Adelheid starb am 16. August 1295.

Die meisten Äbtissinnenverzeichnisse führen Kunigundis Gräfin von Zollern (1295–1310) als 7. Äbtissin von Kloster Lichtenthal. Maria Agnes Wolters schreibt in ihrem “Äbtissinennverzeichnis der Zisterzienserabtei Lichtenthal in den ersten zwei Jahrhunderten seit der Klostergründung” in Freiburger Diözesanarchiv 77,1957 S. 286-302 dass diese Nennung auf eine Verwechslung von Mutter und Tochter zurückzuführen sei. Sie führt als Nachfolgerin von Äbtissin Adelheid Adelheid von Lichtenberg, die auch 1312 urkundlich bezeugt ist. Adelheid stammte aus der Familie Lichtenberg. Die Herren von Lichtenberg waren im 13.und 14. Jahrhundert im unteren Elsass und im Raum Straßburg begütert. Ein Enkel des Stammvaters Ludwig I. der Vogt in Straßburg war, Ludwig II. war mit Elisabeth

Markgräfin von Baden verheiratet. Für sie war es die 2. Ehe. Sie war die Tochter von Markgrafen Hermann V. und der Klostergründerin Irmengard. Diese eheliche Verbindung spiegelt sich auch bei der Besetzung des Lichtenthaler Äbtissinnenstuhls wider,denn immerhin zwei (oder drei, wenn man Maria Agnes Wolters folgt) Äbtissinnen kommen aus der Familie Lichtenberg Auf Adelheid von Lichtenberg folgt Adelheid von Elisabeth von Lichtenberg (1310–1320). In ihrer Regierungszeit stiftete die Witwe des Markgrafen von Baden Rudolf II. Adelheid von Ochsenstein den Gülthof in Sandweier. 1312 weihte der Speyrer Weihbischof die Fürstenkapelle mit fünf Altären.

Elisabeths Nachfolgerin war ihre leibliche Schwester Agnes von Lichtenberg (1320–1336). 1322 stellte Bischof Emicho von Speyer (1314- 1328)

dem Kloster ein ganz wichtiges Dokument aus. Darin bestätigte er alle Papsturkunden, die Kloster Lichtenthal seit seiner Gründung erhalten hatte. Am Anfang dieser Bestätigung versicherte der Bischof, alle Urkunden, gesehen, gelesen zu haben und die Echtheit der Bullen überprüft zu haben. (GLA 35/2 und 35/6) Damit wurde Kloster Lichtenthal vom Diözesanbischof als dem Zisterzienserorden zugehörig dokumentarisch anerkannt.Bisher war es de facto als solches nur geduldet.In ihrer Regierungszeit schenkte Markgraf Rudolf III. dem Kloster den Hof in Balg, heute ein Ortsteil von Baden-Baden. In dieser Zeit wurden dem Kloster auch eine Reihe von Zollbefreiungen eingeräumt. Ludwig der Bayer gewährte einmal im Jahr für ein mit Wein oder anderen Gütern beladenes Schiff für das Kloster Lichtenthal auf dem Rhein völlige Zollfreiheit. (RI VII H. 2 n. 173 vom 18. Dezember 1332). Pfalzgraf Ruprecht der Ältere befreite das Kloster Lichtenthal und seine Tante, die Äbtissin Agnes Markgräfin von Baden für 50 Fuder Wein im Jahr von Rheinzöllen. (Ein Fuder entsprach im Großherzogtum Baden 1.500 Liter)(Zollprivileg vom 10. April 1355). Graf Johann von Katzenellenbogen, ebenfalls ein Verwandter von Äbtissin Agnes ,befreite Kloster ebenfalls für 50 Fuder Wein von Rheinzöllen. (11.August 1355)(Alle Zahlenangaben bei B. Bauer das Frauenkloster Lichtentthal, Baden-Baden 1896, S. 51)

Auf Agnes von Lichtenberg folgte Adelheid von Beuchlingen (1336-1338). Sie war die Witwe von Markgraf Friedrich von Baden( + 1333). Sie trat nach dem Tod ihres Mannes zusammen mit ihren Töchtern Agnes,Irmingard und Maria ins Kloster Lichtenthal ein.

1338 wurde Agnes Markgräfin zu Baden Äbtissin. Sie übte das Amt von 1338 bis 1361. In ihrer Regierungszeit blühte der Konvent. Er zählte 80 Mitglieder. Das Kloster wurde auch reich mit Schenkungen bedacht. 1340 schenkte der Edelknecht Wigand zu Berghausen und seine Frau Anna das Patronatsrecht der Kirche in Malsch. Am 3. Oktober zeigte er beim Bischof von Speyer die Schenkung an und bat “um Bestätigung derselben und die Einverleibung der Kirche in das Kloster, damit dieses in den Genuß der Einkünfte jener kommen könne” (J. Dambacher, Urkundenarchiv des Klosters Lichtental (in:Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 7 1856 S. 472)1341 übergab Markgraf Hermann IX. (1333-1353) den Kirchensatz und die Kollatur (das Recht, eine geistliche Stelle zu besetzen)der Kirche von Steinbach. 1342 wurde die Kirche inkorporiert.( Beleg der Daten bei Bauer S. 49, Anmerkungen) 1344 schenkte Markgraf Rudolf IV. († 1361) dem Kloster das Patronatsrecht von Pforzheim. Das Kloster richtete im Gegenzug einen

Jahrtag für den 1332 verstorbenen Rudolf III. ein. Rudolf IV. war in erster Ehe mit Luitgard von Bolanden (gestorben 1324 oder 25)verheiratet. Ihre Schwester Anna lebte als Zisterzienserin im Kloster Kirschgarten in Worms. Anna besaß einen berühmten Deutsch-Lateinischen Psalter, heute als Codex Lichtenthal 37 in der Badischen Landesbibliothek. Dieser kam an Maria von Öttingen, die zweite Gattin von Annas Schwager Rudolf. Nach dessen Tod trat Maria von Öttingen in dass Kloster Lichtenthal ein. So gelangte der Codex in den Besitz des Klosters. Die Pfarrkirche von Pforzheim wurde am 5. Juni 1344 durch Bischof Gerhard von Speyer(1336 –1363 ) in Kloster Lichtenthal inkorporiert.Im Urkundentext wird darauf hingewiesen, dass sich Kloster Lichtenthal in großer Not befand.

“Bischof Gerhard von Speyer inkorporirt dem in großer Noth befindlichen Kloster Lichtenthal bei Beuren die Pfarrkirche in Pforzheim auf Bitten und mit Genehmigung des Patrons dieser Kirche des Markgrafen Rudolfs IV. von Baden, und mit Zustimmung des Domkapitels in Speyer, sammt ihrem ganzen Einkommen, aus welchem jedoch dem von der Äbtissin zu präsentirenden Pfarrverwesers, der ein tauglicher Weltgeistlicher sein muß, seine Congrua gereicht werden soll.” (J. Dambacher S. 490) 1348 schenkten die Markgrafen Friedrich III. (1348-1352) und Rudolf V.(1348-1361) dem Kloster das Patronatsrecht in Haueneberstein. B.Bauer S. 50/51)

Äbtissin Agnes verstarb 1361. Auf sie folgte Adelheid von Tübingen (1361-1367). Maria Agnes Wolters führt das Äbtissinnenverzeichnis wieder etwas anders weiter. Sie lässt auf Adelheid von Tübingen nicht Adelheid Gräfin von Herrenberg folgen. Sie sagt Adelheid von Tübingen und Adelheid von Herrenberg seien ein und dieselbe Person. Bei ihr folgt Kunigunde von Zollern, 1367-81 (s.o.) Bei der Inkorporationsurkunde der Pfarrkirche von Pforzheim wurde auf die Not des Klosters hingewiesen. Zwar hatte das Kloster einen großen Besitz und gute Einkünfte. Aber es war gezwungen damit haushälterisch um zu gehen. Eine Urkunde illustriert das. “Am 8. Juli 1366 bestimmen Äbtissin Adelheid und der Konvent zu Lichtenthal mit Beratung und Genehmigung ihres Visitators Abts Gottfried von Neuburg, die Anzahl der Personen im Kloster auf 60 nämlich 51 Frauen, die den Schleier haben, und 9 dienende Schwestern, um das Kloster vor Noth und Schulden zu bewahren, da eine grössere Anzahl zu erhalten, dasselbe nicht vermöge. Nur bei Prinzessinnen der fürstlichen Familie solle Ausnahme stattfinden dürfen” (J. Dambacher S. 344).

Der Personalstand unter Äbtissin Adelheid sank dann auch auf 52 Nonnen.

Karl IV. gab Kloster Lichtenthal am 16. April 1361 ein Zollprivileg, in dem ebenfalls auf die Armut des Klosters hingewiesen wird. “Karl IV. tut der Äbtissin und dem Konvent zu Lichtenthal grauen Ordens Speyrer Bistums wegen seiner Armut die Gnade, jährlich 50 Fuder Weins Zollfrei auf dem Rhein zu führen, wofür sie ihm und seinen Vorfahren und Nachkommen am Reich jährlich am St. Wenzelstag eine Singmesse halten sollen.” (RIplus Regg. Karl IV. (Diplome) n. 5313)

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts und noch mehr Anfang des 14. Jahrhunderts gingen die Schenkungen spürbar zurück. Ein Niedergang des geistlichen Lebens und der Ordensdisziplin waren ebenfalls zu verzeichnen. Auch dass der Äbtissinnenstuhl über mehrere Jahre nicht besetzt war, deutet auf Schwierigkeiten hin. Nach dem Tod von Adelheid Gräfin von Lichtenberg (1407-1413) trat eine zehnjährige Sedisvakanz ein.Mit Adelheid von Helfenstein (1423-1447)wurde eine neue Äbtissin gewählt. Solche Probleme trafen nicht nur Lichtenthal. Not und Armut vieler Klöster machte diese abhängiger von Wohltaten der Landesherren, dem übrigen Adel und dem wohlhabenden Bürgertum. Dies wieder verpflichtete die Klöster zur vermehrten Aufnahme der nachgeborenen Töchter. Dadurch kamen viele Frauen nicht aus monastischer Berufung sondern aus Versorgungsgründen ins Kloster. Auch führten solche Nonnen mit dem ihnen von ihren Familien zugewiesenen Vermögen ein freies Leben und unterwarfen sich nicht den klösterlichen Leben, was natürlich innerhalb der Konvente zu Spannungen und Zerwürfnissen und dem Zerfall überkommener Ordensgewohnheiten führte.

Dazu kamen die politischen Umstände, Spannungen im Reich und das Schisma der Päpste. Das Generalkapitel in Citeaux beschloss am 14.September 1426 eine Reform von Kloster Lichtenthal. In der Urkunde heißt es: “Wir, Bruder Johannes,Abt von Cisterz, und die übrigen Definitoren des Generalkapitels des Cistercienserordens, tun kund, daß im Jahre 1426, am 14. September, auf genanntem Generalkapitel, das zu Cisterz tagte, folgende Anordnung getroffen worden ist: Das Kapitel überträgt den Äbten von Lützel, Maulbronn und Herrenalb, und im Fall, daß alle drei zugleich in gegenwärtiger Sache nicht frei wären, zweien von diesen mit aller möglichen Pietät des Kapitels und seinen besten und vernünftigen Klauseln die Reformation des Klosters Lichtenthal, wo, wie es dem Generalkapitel zu Ohren gekommen ist, die reguläre Observanz fast gänzlich daniederliegen soll zum Gespött des Volkes, zum Nachteil des Ordens, zum Ärgernis vieler — und zwar die Reformation an Haupt und Gliedern nach vorausgegangener Untersuchung über Unordnungen in Leben, Sitten und Umgang der Nonnen des genannten Klosters Lichtenthal. Und je nachdem, was sie vorgefunden und ihnen nützlich erscheint,werden sie alle Nonnen des genannten Frauenklosters kraft der Autorität des Kapitels in andere Frauenklöster vorerwähnten Ordens schicken, mitsamt ihren beweglichen Gütern, und statt ihrer genanntes Kloster mit Mönchen besetzen, um in Zukunft dort das göttliche Offizium zu verrichten.Gegeben zu Cisterz unter dem Siegel der Definitoren, Jahr und Tag wie oben. (Der Abt) von Clairefontaine.“ (Urkunde Uk. v. 1426, Sept 14; Can. IV, 304; 1426/32; Orig. LKA Nr. 26.) Die Äbte von Kloster Lützel Abt Konrad Holziker (1409-1443), Maulbronn Abt Albrecht von Ötisheim (1402-1428)und Herrenalb Abt Heinrich von Magstadt (urkundete erstmals 1427 letztmals 1452)waren vom Generalkapitel also ganz formell beauftragt worden 1422 hatte Kloster Maulbronn schon die Reform von Kloster Königsbrück im Heiligen Forst bei Haguenau im Elsass übernommen. Jegliches Privateigentum wurde abgeschafft. Der ganze Konvent sollte wieder aus den gemeinsamen Einkünften leben. Auch die Klausur sollte wieder eingehalten werden und das Chorgebet regelmäßig verrichtet werden. Abt Holziker war der offizielle Konzilsabgeordnete für das Konstanzer Konzil des Generalkapitels der Zisterzienser. Er hatte sich nachdrücklich für eine Ordensreform und die Wiederherstellung der Ordensdisziplin ausgesprochen. Er hatte auch einen lateinischen

Traktat über die Missbräuche in Klöstern geschrieben und darin regelwidriges Verhalten scharf verurteilt. Abt Albrecht hatte im März 1407 den Kurfürstensohn getauft.

Nonnen aus dem Kloster Königsbrück halfen bei der inneren Erneuerung. Auch Markgraf Bernhard I. (1364- 1431) unterstützte die Forderungen der Reform nachdrücklich. Er machte auch während der Ordensreform in Lichtenthal seinen Einfluss geltend.

1430 beaufragte das Generalkapitel Abt Johann von Neuburg, den Vaterabt von Lichtenthal mit der weiteren Reform im Kloster Lichtenthal und zwar wie in der Urkunde vermerkt wird, ad requestam domini marchionisBadensis“ (Ca. IV, 350; 1430/44)

Noch 1430 wurden die Äbte von Neuburg, Maulbronn und Bebenhausen als gemeinsame Visitatoren und Reformatoren von Kloster Lichtenthal eingesetzt. Auch das geschah auf ausdrückliche bitte des Markgrafen. (Can. IV, 355; 1430/69)

Markgraf Bernhard I verstarb am 3. Mai 1431. Auf ihn folgte sein Sohn Markgraf Jakob (1431 bis 1453) Auch er unterstützte die Reform von Kloster Lichtenthal weiter. Unter seiner Schutzherrschaft führten die Äbte von Neuburg Johann Ganser (1427 bis 1442)

Bebenhausen Abt Heinrich, Edler von Hailfingen (1412 bis 1432) und Maulbronn Abt Johann von Gelnhausen (1430-1439)die Reform des Kloster Lichtenthals weiter. Abt Johann Ganser vermittelte 1434 auch die Erneuerung des Zollprivilegs für Lichtenthal durch Kaiser Sigmund (GLA 35/3). Abt Johann von Gelnhausen war ursprünglich Karthäuser.Er trat zu den Zisterziensern über, war zunächst Prior in Kloster Stams und wurde 1430 Abt in Maulbronn. Das Konzil von Basel beauftragte ihn 1431 mit den Friedensverhandlungen mit den Hussiten. Er unterrichtete Kaiser Sigmund vom guten Ausgang seiner Verhandlungen, wie dieser an einen Brief wohl am 29. Juni 1434 an den Führer der Taboriten schreibt. (RI XI, 2 N. 9191).

Der neue Markgraf kümmerte sich vor allem um die Sanierung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kloster Lichtenthal

Um 1440 wurde Elisabeth Wiest von Königsbrück nach Lichtenthal berufen.

Elisabeth wurde 1447 zur Äbtissin (1447-1460) gewählt. Sie war die erste Reformäbtissin aus Königsbrück und die erste bürgerliche Äbtissin. Auch das Augenmerk der neuen Lichtenthaler Äbtissin konzentrierte sich zunächst auf die Bereinigung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie kaufte 1467 das Schaffnereihaus mit Scheuer und Hofraite in Pforzheim. Innerhalb des Konventes baute man das Eigentumsdenken allmählich wieder ab und versorgte die Nonnen aus dem gemeinsamen Besitz der Abtei. Auch Markgraf Johann achtete darauf, dass Klosterfrauen zustehende Erbgüter von den Verwandten an die Abtei gegeben wurden. In ihrer Regierungszeit entstand erstmals eine eigene Schreibstube in Lichtenthal. Mehrere Nonnen beteiligten sich in diesem Skriptorium an der Buchproduktion. Nun konnten Handschriften vor Ort abgeschrieben werden und das Kloster war nicht mehr auf die Lieferung auf die Lieferung von benachbarten Klöstern angewiesen. Das Skriptorium erledigte nun auch Verwaltungsarbeiten. Eine Schreiberin des Klosters ist namentlich bekannt. Sie hieß Margaretha und hatte den Beinamen “Regula”, vielleicht eine Anspielung auf ihre Strenge und ihren Beruf als Schreib-und Lesemeisterin. Möglicherweise kam sie 1440 mit Elisabeth Wiest aus Königsbrück. Regula war nicht nur mit dem Abschreiben von Manuskripten beschäftigt. Sie bearbeitet diese auch, wovon viele ihrer Randnotizen Zeugnis ablegen. Sie überlegte auch, welche Literatur für ein Frauenkloster passen könnte. In ihren Aufgabenbereich fiel auch die Zusammenstellung und die Übersetzung vom Lateinischen ins Deutsche der täglichen Lesetexte.Handschriften der Schwester Regula befinden sich außer im Lichtenthaler Archiv auch im Generallandesarchiv Karlsruhe und in der Bibliothèke nationale et universitaire in Straßburg. Der vermutlich älteste Codes von Regulas Hand ist eine Sammelhandschrift um 1450 verfasst und war, wie sich aus den Randnotizen erschließen lässt, bis ins 17. Jahrhundert im Kloster Lichtenthal im Gebrauch. Der Codex ist mit 40 meist quadratischen Federzeichnungen ausgeschmückt. Die Ausschmückungen wurden sicherlich in einer elsässischen Werkstatt angefertigt. (Karlsruhe Badische Landesbibliothek, Cod.Lichtenthal 70). Das Buch von den heiligen Mägden und Frauen (Karlsruhe Badische Landesbibliothek, Cod.Lichtenthal 69) stammt ebenfalls von Regulas Hand. In dieser Sammelhandschrift ist auch das Traktat “Von wahrer Armut” enthalten (Bl. 265 r,266 r).

Die Lichtenthaler Klosterreform hatte als zentrale Forderung auch die stärkere Einhaltung des Armutsgelübdes und so zeigt Regulas Schreibtätigkeit auch das Bemühen um Neustrukturierung des Gemeinschaftslebens im Sinne der Klosterreform.

Die Reformphase zeigt sich auch am Bestand der nachweisbaren Handschriften im Kloster Lichtenthal. Zunächst ist der Einfluss von Kloster Neubourg innerhalb der liturgischen Handschriften noch sehr stark. Aber zunehmend gewinnen die Konvente von Maulbronn und Herrenalb mehr Gewicht. So finden sich zahlreiche Handschriften des Herrenalber Mönchs Johannes Zürn aus Neibsheim in Lichtenthal (siehe Mei Büchle Kloster Herrenalb).

Der Markgraf sah sich nicht nur als “Schirmer” der Abtei sondern als deren Kastenvogt, wie er in seinem Testament vom 11. April 1453 schrieb. Ein Kastenvogt hatte nicht nur die Schutzaufsicht über ein Kloster inne und dessen Gerichtsbarkeit und die Vertretung vor Gericht, sondern auch bestimmte Aufgaben in der klösterlichen Wirtschaftsführung. Auch verfügte er, dass markgräfliche Töchter, falls sie ins Kloster kommen, diese nur an reformierte Konvente gegeben würde.

Auf Markgraf Johann folgte Markgraf Karl I. (1453-1475).Er war mit Katharina von Österreich verheiratet, der Schwester des späteren Kaisers Friedrich III. 1456 setzte Karl Grenzen des Klostergebiets fest. (GLA 35/4). In dieser Urkunde bestimmte er auch, dass die Leibeigenen des Klosters bei den Jagden des Markgrafen in den Klosterwaldungen behilflich sein mussten. im Gegenzug befreite er das Kloster von beträchtlichen Abgaben.

In Karls Regierungszeit wird erstmals eine Äbtissin Anna genannt. Sie stammte aus der Familie Strauler. Ihr Wappen deutet auf elsässischen Ursprung. Sie kam wohl auch aus dem Reformkloster Königsbrück.

Die Erneuerung des Kloster zeigte sich auch in der Errichtung des Frauenchors, der am 11. Juni 1470 vom Speyrer Weihbischof Johannes geweiht.

Am 24. Februar 1475 starb Markgraf Karl ganz unerwartet. Auf ihn folgte Markgraf Christoph I. von Baden (1475-1515). Er hatte im Jahre 1468 zusammen mit Eberhard im Bart Herzog von Württemberg-Urach eine Pilgerfahrt nach Jerusalem unternommen, wo er zusammen mit seinen 24 Begleitern zum Ritter vom Heiligen Grab geschlagen wurde. Die engen Beziehungen der Abtei zum Haus Baden zeigten sich auch darin, dass unter Christoph nacheinander zwei Markgräfinnen von Baden Äbtissinnen von Kloster Lichtenthal wurden. Christoph hatte wohl bald nach seinem Amtsantritt mit Äbtissin Anna wegen deren Resignation verhandelt. Anna trat zurück und machte so den Weg frei für Christophs Schwester Margaretha von Baden. Sie urkundete 1476 erstmals als Äbtissin von Lichtenthal. Christoph griff in wirtschaftlichen Angelegenheiten der Abtei immer ordnend ein, wenn es rechtliche Unklarheiten gab.

1473 war eine Gesandtschaft des Generalkapitels bei Papst Sixtus IV (1471-1484). Da Freiheiten und Privilegien durch weltliche und geistliche Gewalten oft missachtet werden, sollte die Delegation beim Papst Abhilfe schaffen. In seiner Bulle vom 13. Dezember 1475 bestätigte er die Rechte Privilegien des Zisterzienserordens. Er sicherte dem Orden auch seinen Schutz gegen Eingriffe von außen zu. Für alle Angehörigen des Zisterzienserordens gewährte er einen vollkommenen Ablass in der Sterbestunde. In einem nicht an die Klöster weitergegebenen Teil der Bulle erhielt der Generalabt von Papst Sixtus das Recht, in Ausnahmefällen Fleischgenuss zu erlauben. Für Frauenklöster konnte der Vaterabt oder der ihn vertretende Visitator diese Erlaubnis erteilen. In Lichtenthal war 1486 schon Fleischgenuss erlaubt. Die Erlaubnis hatte wohl ein Maulbronner Abt gegeben. In Maulbronn war gelegentlicher Fleischgenuss schon vor dem päpstlichen Erlass geduldet

Als Kaiser Friedrich III. im September 1485 für ein paar Tage in Baden weilte, bestätigte er dem Konvent von Lichtenthal und der Äbtissin Margaretha, seiner Nichte, alle Freiheiten und Privilegien der Abtei, wobei die alte Zollfreiheit auf dem Rhein besonders erwähnt wurde. Äbtissin Margaretha starb 1495 in Lichtenthal. Auf sie folgte Christophs Schwester Maria. Sie war von 1496–1519 Äbtissin im Kloster.

Die Bestätigung aller Rechte, die seine Vorfahren der Abtei verliehen hatten, nahm Christoph am 25. Juni 1509 auch vor. (GLA 35/6)

1515 musste Christoph körperlich und geistig geschwächt die Regentschaft an seine Söhne Bernhard, Philipp und Ernst abtreten. 1516 wurde er unter Vormundschaft seiner Söhne gestellt. Er starb 1527 in geistiger Umnachtung.

1508 führte sein Sohn Philipp I. als Statthalter die Regierungsgeschäfte. Als Christoph 1515 entmündigt wurde, kam es zur Landesteilung, die Christoph eigentlich vermeiden wollte. Philipp erhielt die Markgrafschaft Baden und die Orte Altensteig, Beinheim, Neuenburg und Weingarten und die halbe Grafschaft Eberstein und die Herrschaften Lahr und Mahlberg, sein jüngerer Bruder Ernst Hachberg, Rötteln, Sausenberg und Badenweiler, der ältere Bernhard die linksrheinischen Besitzungen. 1515 trat Philipp die Herrschaft in seinem Landesteil an. Wie sein Vater und sein Großvater schloss er sich eng an Habsburg an.

Mit dem Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg wurde die Reformation eingeleitet

Am 9. Januar 1519 starb Maria Markgräfin von Baden. Rosula Röder wurde zu Nachfolgerin gewählt. Sie regierte bis 1544. Sie war eine Tochter des badischen Ministerialen Anton Röder von Hohenrodeck. Rosula war zusammen mit ihrer Schwester Eva 1490 ins Kloster Lichtenthal eingetreten. Ihre Regierungszeit war geprägt von der geistigen Auseinandersetzung mit der von Wittenberg ausgehenden neuen Lehre.

Natürlich war es jetzt zu Beginn der Reformation für das Kloster wichtig, welche Position der Landesherr in Religionsfragen einnahm. Margraf Philipp nahm eine völlig eigenständige Position ein. Er sah sich als Verantwortlichen für die kirchlichen Verhältnisse in seinem Territorium. Sein wichtigster Ratgeber für Religionsfragen war der Rechtsgelehrte und Humanist Dr. Hieronymus Vehus. Dieser hatte mit Unterstützung von Markgraf Christoph in Freiburg studiert und dort das weltliche und kirchliche Recht studiert.1510 hatte er in Freiburg promoviert. Bis 1514 hatte er eine Professur an der Universität Freiburg inne. Dann trat er in den markgräflich-badischen Dienst . Als Kanzler bestimmte er nun die badische Politik. 1521 begleitete er Philipp zum Reichstag nach Worms und versuchte dort im Auftrag des Kaisers und der Reichsstände zusammen mit dem Augsburger Humanisten Dr. Konrad Peutinger eine Verständigung mit Martin Luther herbeizuführen. Auch auf dem Nürnberger Reichstag von 1524 war er anwesend und verhandelte dort mit dem päpstlichen Legaten Campeggio. Für den Augsburger Reichstag von 1530 legte er das Augsburger Libell vor, in dem er für eine vorerst politische Lösung plädierte, bis ein vom Papst einzuberufendes Konzil eine endgültige Entscheidung treffe.

Zum Kloster Lichtenthal hatte Vehus eine besondere Beziehung. Seine Schwester Elisabeth war Nonne in Lichtenthal. Sie starb dort im November 1545 (GLA 64/47) und seine Tochter Barbara war von 1551–1597 Äbtissin in Lichtenthal. Hieronymus Vehus war die absolute Vertrauensperson Philipps, was sich einmal in der langjährigen Dauer seiner Tätigkeit zeigte und auch in den Handlungsspielräumen, die der Markgraf seinem Kanzler einräumte. In der Markgrafschaft konnte Vehus seine religionspolitischen Vorstellungen wie Priesterehe oder die Darreichung des Laienkelches durchsetzen. Er gilt als der Verfasser der Religionsmandate. Darin werden “disputierliche Punkte” zur Sache der Gelehrten erklärt, mit denen Prediger das Volk nicht beunruhigen sollen. Markgraf und Kanzler blieben zeitlebens ihrem alten Glauben treu. Aber auch der Markgraf verhielt sich pragmatisch. Franz Irinikus hatte in Heidelberg studiert. Als Luther in Heidelberg war, wurde er überzeugter Lutheraner. Seit 1519 war er Stiftsherr und Pfarrer in Baden-Baden. Philipp machte ihn zu seinem Hof-und Reiseprediger. Als das Religionsmandat von Philipp die Priesterehe erlaubte, heiratete Irenikus. Er hatte auch gute Beziehungen zu Oekolampadius, dem Basler Reformator. Erließ zu, dass in Baden reformatorische Schriften gedruckt wurden. 1529 veranlasste er selbst in Durlach den Druck eines Teiles der Lutherbibel.

Ende 1524 wurden vor allem in Süddeutschland die Bauern immer unruhiger bis dann Anfang 1525 der offene Aufstand ausbrach. Am 24. Januar 1525 konnte der Antrag der Bauern des Kloster Lichtenthals, einen Weg durch die Rothäcker zum Brunnen noch mit Schiedsspruch gelöst werden. Im April 1525 plünderten die aufständischen Bauern die Klöster Herrenalb, Frauenalb und Gottesaue und Schwarzach. Auch in die Städte Ettlingen und Baden fielen die Bauern ein. Kloster Lichtenthal kam unbeschadet durch den Bauernkrieg, was man im Kloster der Fürbitte und dem vertrauensvollen Gebet vor der Marienstatue der Fürstenkapelle zuschrieb.Schlimmer erging es vielen anderen Klöstern. Nicht nur die benachbarten Abteien kamen zu Schaden. Das Mutterkloster Neuburg (s.u.)wurde genauso geplündert wie dessen Mutterkloster Lützel (siehe Mei Büchle). Aber auch die Zisterzienserinnenklöster Marienau vor Breisach, Wonnenthal bei Kenzingen und Kloster Tennenbach wurden gebrandschatzt. Tennenbach war sogar auf Jahre unbewohnbar.Markgraf Philipp befahl zur Abschreckung die Brandschatzung des Dorfes Berghausen. Doch dadurch kam es erst recht zum Aufruhr und Philipp erkannte dass nur Verhandlungen die Lage beruhigen konnten. Er erließ ein zweites Religionsmandat. Darin kam er den Bauern bezüglich der Geistlichen entgegen. Auch griff er jetzt in die Rechte der Kirche ein und erlaubte Priestern die Ehe. An Karfreitag 1525 hatten Elsässer Bauern das Kloster Neubourg , die Mutterabtei von Kloster Lichtenthal, überfallen und geplündert. Der Aufstand drohte über den Rhein zu schwappen. Dort plünderten aufständische Bauern die Abtei Schwarzach und lagen vor Oberkirch, die Stadt die den Bischöfen von Straßburg gehörten. In Achern trafen sich nun Beauftragte der Stadt Straßburg, Markgraf von Baden, Bistum Straßburg, Hanau-Lichtenberg, Landvogtei und Ritterschaft regelt in 12 Artikeln die strittigen Punkte mit den Bauern: Aufhebung der Leibeigenschaft, Abschaffung des kleinen Zehnten (der vom Holz, Obst, Rüben und Vieh zu entrichten war), Umwandlung des Hanf- und Heuzehnten in einen Zwanzigsten, zugunsten der Bauern Neuregelung des Jagdrechts und der Waldnutzung. Nun durften Bauern außer schädlichen Tiere auch Wildschweine jagen. Beschränkung der Frondienste auf 4 Tage im Jahr, Aufhebung des Todfalls, Mitwirkung der Gemeinden bei der Besetzung der Pfarreien. Für den Markgrafen verhandelte der badische Kanzler Vehus, für Straßburg der Ritter Bernhard Wormser und dann noch Kaspar Rommel.

auf der Seite der Aufständischen verhandelte der Willstätter Wirt Wolf Schütterlin . Zwei Tage später traf man sich nochmals in Renchen und schloss am 25.04. 2525 einen Vertrag. Damit konnte Philipp die Lage soweit entschärfen, dass ein Eingreifen des Schwäbischen Bundes vermieden werden konnte. (Der Vertrag beim Generallandesarchiv Karlsruhe unter GLA 74/4321, f)Den Vertrag bestätigten Markgraf Phlipp, der Straßburger Bischof Wilhelm III. von Hohnstein, die Grafen von Hanau-Lichtenberg und Fürstenberg, die Ortenauer Ritterschaft und den für die übrigen Gemeindevorsteher urkundenden Schultheißen von Oberkirch, Stollhofen, Steinbach, Lichtenau, Bühl, Achern, Bischofsheim, Willstätt, Oppenau und Staufenberg. Das Domkapitel von Speyer war mit dem Vertrag von Renchen allerdings nicht einverstanden wegen der Verfügungen Philipps bezüglich des Klerus. Man sah das als Eingriff in die diözesanen Rechte Speyers und klagte dagegen beim beim Statthalter des Erzstiftes Mainz.

Durch den Reichstagsabschied vom Reichstag in Augsburg 1526 sah sich Markgraf Philipp in seiner Haltung bestätigt. In § 4 des Abschieds versprechen die Reichsstände bis zur Einberufung eines Nationalkonzils “für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott, und Käyserl. Majestät hoffet und vertraut zu verantworten”. Das bedeutete, dass das Entscheidungsrecht im Glaubensfragen faktisch auf die einzelnen Reichsstände verlagert wurde. Gegenüber dem Kloster Lichtenthal achtete Philipp auf die Wahrung der Ordensexemtion gegenüber der geistlichen Gewalt,dem jeweiligen Fürstbischof von Speyer. Er ließ einerseits die geistliche und disziplinäre Betreuung Lichtenthals durch den Zisterzienserorden zu. Andrerseits brachte er das Kloster in seine Abhängigkeit, die das Ordensrecht verletzte. So hatte er nach dem Bauernkrieg die Aufnahme neuer Novizinnen und auch die Ablegung der Profess unter seine Kontrolle gestellt. Auch wollte er im Oktober 1525 das Amt des Beichtvaters nicht mehr durch einen Ordensangehörigen, sondern durch einen von ihm bestellten Weltpriester versehen lassen. Erst nach einem schriftlichen Gesuch an Philipp wurde der Herrenalber Mönch Sebastian Metzger, der sich zeitgemäß oft auch in der latinisierten Form seines Familiennamens “Lanius” nannte.Er stammte aus Calw, hatte in Heidelberg studiert (G. Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg I, Heidelberg 1884, 514 . Im Matrikelverzeichnis wird er als Sebastian Metzger, ex Monasterio Alba dominorum geführt)In Herrenalb hatte er das Amt des Pförtners versehen, wie dem Protestschreiben des Herrenalber Konvents an Herzog Ulrich zu entnehmen ist, das er mitunterzeichnet hatte und in dem der Konvent wegen der Verwüstungen im Bauernkrieg an den Landesherren gerichtet hatte. Auch wegen der Professen musste Äbtissin Rosula bei Philipp vorstellig werden. Es ging hierbei um die Tochter des Landvogtes von Hagenau

Markgraf Philipp I. von Baden starb am 17. September 1533. Er wurde in der Stiftskirche in Baden-Baden beigesetzt. Da ihn nur seine Tochter Jakobäa überlebt hatte, fiel das Erbe an Philipps Brüder Brüder, Ernst und Bernhard III. Diese teilten das Land in die Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach. Die Teilung sollte bis 1771 bestehen bleiben.

Die letzten Regierungs-und Lebensjahre von Äbtissin Rosula waren geprägt von den Auswirkungen der Reformation. Während sich Markgraf Philipp der neuen Lehre gegenüber eher abwartend verhalten hatte und vom Grundsatz aber dem alten Glauben treu blieb,

förderte Bernhard III. die Reformation in seiner nur kurzen Regierungszeit. So führte er den evangelischen Gottesdienst ein. Nur im Kloster Lichtenthal, der Kirche des Franziskanerklosters Fremersberg und der Stiftskirche in Baden-Baden gab es noch regelmäßig katholische Gottesdienste. Eine weitere Schwierigkeit trat ein. Die nahe gelegenen württembergischen Zisterzienserklöster Herrenalb und Maulbronn wurden 1535 durch Herzog Ulrich von Württemberg aufgehoben (siehe Mei Büchle Kloster Maulbronn und Herrenalb).Für Lichtenthal bedeutete es, dass es seine geistliche Betreuung verlor. Denn sowohl Kloster Maulbronn als auch Kloster Herrenalb, beides Tochtergründungen von Kloster Neubourg, schon allein wegen der räumlichen Distanz wurde die Rolle des “pater immediatus” immer wieder vom eigentlichen Mutterkloster Neubourg übertragen. Das verschärfte sich später auch wegen der zunehmenden Spannungen zwischen Frankreich und den Nachbarn im Osten. Schon 1243 hatte sich der Abt von Maulbronn in einer Urkunde von 1243 gegenüber dem Markgrafen von Baden, also noch vor der eigentlichen Gründung des Frauenkonvents in Lichtental “über die geistlichen Frauen zu Lichtenthal väterlich zu wachen” (zitiert in Lucida vallis, Das Kloster Lichtenthal als Zentrum kultureller Überlieferung, Badische Landesbibliothek, Karlsruhe 2018 S.92) Gegen Ende des 15. Jahrhunderts scheint diese Rolle zunehmend der Abt von Herrenalb übernommen zu haben. Zwischen Herrenalb und Lichtenthal gab es außerdem geradezu verwandtschaftliche Beziehungen. Es lassen sich mehrere Geschwisterpaare nachweisen, die zeitgleich in den beiden Klöstern waren. (ebda S. 93).

Für Äbtissin Rosula war es nun wichtig, einen Visitator für das Kloster zu erhalten, denn ohne Visitator wäre der Anschluss an den Orden gefährdet gewesen. Abt Lukas von Herrenalb konnte dieses Amt nicht mehr wahrnehmen, den er war von Herzog Ulrich

auf dem Hohenasperg gefangengesetzt worden unter der Anschuldigung, beschlagnahmtes Klostergut unterschlagen zu haben. Er starb am 11. September 1546 im Gefängnis. Rosula bat die badische Regierung, Abt Johann Ylin (1533-1543) vom Kloster Neubourg

mit der Visitation Lichtenthals zu beauftragen. Dieser Bitte kam er nach. Einen Beichtvater für Lichtenthal konnte er nicht stellen. Denn das Kloster war ja im Bauernkrieg zerstört worden, wobei auch die kostbare Bibliothek verbrannt war. Man hatte in Neubourg

sicher ganz andere Sorgen. Man musste den Wiederaufbau der zerstörten Abtei bewältigen. P. Sebastian Metzger war 1535 von Äbtissin Rosula in Lichtenthal eingepfründet worden. Dort hatte er seit 1525 als Beichtvater gewirkt.Aus seiner Zeit stammen mehrere Frühdrucke in der Lichtenthaler Bibliothek.

Aus dem aufgehobenen Kloster Bebenhausen waren zwar die dem alten Glauben treu gebliebenen Mönche in Tennenbach geblieben. Da dieses aber ebenfalls im Bauernkrieg zerstört worden war, konnte auch von dort kein Beichtvater abgegeben werden.

Kloster Maulbronn, dessen Konvent nach der Aufhebung des Klosters vom Abt von Citeaux nach Pairis im Elsass verlegt worden war, konnte ebenfalls keinen Priestermönch abstellen, so dass Äbtissin Rosula erstmals einen Weltpriester als Beichtvater anstellen musste. Magister Wolfgang Sparbrot aus Niederschopfheim übernahm dieses Amt bis zum 18. März 1551 . Seine Schwester Barbara war Klosterfrau in Lichtenthal.

Am 30. August 1544 starb Äbtissin Rosula Röder. Aus ihrem Besitz stammt ein lateinischer Psalter mit französischem Anhang. Im Kloster existiert ein kleiner Hausaltar aus der Zeit um 1520. Der Flügelaltar zeigt in geschlossenem zustand die beiden für den Zisterzienserorden wichtigsten Heiligen Benedikt von Nursia und Bernhard von Clairvaux. Die Innenseite zeigen zwei weibliche heilige und zwar die Euphrosyne (rechts) und die heilige Rosula (links). Diese ungewöhnliche Auswahl legt die Vermutung nahe, dass der Altar für Äbtissin Rosula angefertigt worden ist.

Markgraf Bernhard III. von Baden starb am 29. Juni 1536. Aus seiner Ehe zwei Jahre vor seinem Tod mit Franziska von Luxemburg stammten zwei Söhne, Philibert und Christoph. Er hatte noch zahlreiche andere Nachkommen, von denen sechs Söhne bekannt sind.

Für Philibert und Christoph wurde eine Vormundschaftsregierung mit Herzog Wilhelm IV. von Bayern, der Pfalzgraf Johann II. von Simmern und Graf Wilhelm von Eberstein. eingesetzt. Alle drei blieben beim alten Glauben. Nun sollte die katholische Religion in

Baden wieder eingeführt werden.

Nach dem Tod von Äbtissin Rosula war eine schnelle Nachfolgeregelung ebenfalls wichtig. Der Konvent von Lichtenthal bat die Vormundschaftsregierung, den Abt von Eußerthal nach Lichtenthal kommenzu lassen, um der Wahl einer neuen Äbtissin zu präsidieren.

Abt Weygandt von Eusserthal (1521-1551) wollte nicht in einer fremden Herrschaft tätig werden ohne die Einwilligung seiner eigenen Herrschaft oder deren Amtsleute. Als Georg von Fleckenstein für das Rätekollegium die notwendige Regelung traf, konnte am

8. September 1544 die Wahl stattfinden, aus der Anna von Moersberg (1544–1551) als Äbtissin hervorging. Sie war die letzte adlige Äbtissin von Kloster Lichtenthal und stammte aus der Familie der Freiherren von Moersberg und Belfort. Nach ihr gab es nur noch bürgerliche Äbtissinnen. Sie regierte knapp sieben Jahre und verfasste eine “Schaffnerordnung”. Sie reichte diese dem badischen Kanzler Ulrich Langenmantel, der als bayrischer Vertreter im Vormundschaftsrat für Philibert saß, zur Genehmigung ein. Die Schaffnerordnung regelte die Tätigkeit des Klosterschaffners und hatte zum Ziel, dessen eigenmächtiges Handeln vorzubeugen und ihn zu kluger Aufsicht über das Gesinde anzuhalten. Interessant ist, dass sie den Schaffner verpflichtete, auf die kirchliche Haltung von Handwerkern, Knechten und Mägden des Klosters bei ihrer Anstellung zu verpflichten.

Vom Juli 1546 bis April 1547 fand der Schmalkaldische Krieg statt. Das war die militärische Auseinandersetzung, die zwischen Kaiser Karl V. dem Bündnis der protestantischen Landesfürsten und Städte geführt wurde. Karl siegte erst im Donauraum. Dann wendete er sich gegen Herzog Ulrich von Württemberg und Kurfürst Friedreich von der Pfalz. Beide mussten sich der Übermacht beugen und verpflichteten sich vertraglich zur Neutralität. Am 24. April 1457 siegte Kaiser Karl gegen den Führer der Protestanten, den sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich. Dieser geriet in Gefangenschaft. Auf dem folgenden “geharnischten Reichstag” 1547 konnte Karl das “Augsburger Interim” verkünden. Dieses machte in einer Reihe von Städten in Süddeutschland die von protestantischer Seite durchgeführten Reformen rückgängig. Kaiser Karl befahl auch dem württembergischen Herzog, den Prälaten von Maulbronn und seinen Konvent wieder in sein Kloster zurückkehren lassen. Abt Heinrich III. Reuter, der in Pairis von seinem aus Maulbronn verlegten Konvent 1547 zum Abt von Maulbronn gewählt wurde, kehrte 1549 nach Maulbronn zurück. Auch Herrenalb hatte seit dem 15. November 1548 mit Georg Tripelmann (1548-1555) wieder einen zisterziensischen Abt. In Bebenhausen wurde Sebastian Lutz, der eine Profess in Bebenhausen abgelegt hatte und seit 1542 Abt in Tennenbach war,1547 zum Abt von Bebenhausen gewählt. Alle drei Äbte versuchten das monastische Leben in ihren Klöstern wieder einzuführen.

Nach dem Tod von Äbtissin Anna setzte sich der Herrenalber Abt Georg Tripelmann entschieden für die zisterziensischen Rechte bei der Wahl einer Äbtissin für Kloster Lichtenthal ein. Er benachrichtigte das badische Rätekollegium vom Tod von Äbtissin Anna und teilte ihm gleichzeitig den geplanten Wahltermin mit. Das Kollegium antwortete, dass es Sache der Regierung sei, diesen nach schriftlicher Eingabe des Visitators festzulegen. Auch der Konvent wandte sich an das Kollegium und legte den Auszug aus dem aus Privilegium commune Cisterciense von Papst Innozenz IV. aus dem Jahre 1245 bei. Auch verwiesen die Klosterfrauen darauf,dass nach den Statuten des Ordens keine weltliche Person ungeachtet deren Standes bei der Wahl anwesend sein dürfe.

Die Wahl fand am ersten Fastensonntag 1551 statt, ohne dass ein Vertreter der Regierung anwesend war. Gewählt wurde Barbara Vehus (1551–1597). Sie war die Tochter des badischen Kanzlers Dr. Hieronymus Vehus. (s.o)Der jetzige Kanzler Johann Varnbühler und seinen Räten anerkannten die Wahl zunächst nicht an, weil sie eben ohne die Anwesenheit eines Regierungsvertreters stattgefunden hatte.

Auf reichspolitischer Ebene hatten sich auch wieder Änderungen ergeben. Nach dem “Geharnischten Reichstag” und dem Augsburger Interim, hatte Kaiser Karl gehofft, die Glaubensspaltung überwinden zu können. Die Stadt Magdeburg aber hatte die Zustimmung zum Interim verweigert. Der sächsische Kurfürst Moritz hatte nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes dem Kaiser gehuldigt und belagerte nun auf dessen Kosten die Stadt Magdeburg. Durch geheime Zusagen an die Stadt erreichte er deren Kapitulation. Dann aber wandte er sich gegen den Kaiser und verbündete sich mit dessen Feinden. Der französische König Heinrich II. versprach ihm Geld und militärischen Beistand gegen Karl V. Im Gegenzug sollte er die Grenzstädte Metz, Toul, Verdun und Cambrai sowie deren Bistümer bekommen, obwohl Moritz darüber gar nicht verfügen konnte. Im März 1552 begannen Heinrich und Moritz, nun an der Spitze der Fürstenopposition mit dem “Fürstenaufstand”. Die Fürsten eroberten schnell die kaisertreuen Städte im Süden. Heinrich stieß in Richtung Rhein vor und nahm die ihm versprochenen Städte ein.Der überraschte Kaiser floh nach Villach. Nun kündigte Moritz sein Bündnis mit dem französischen König und verhandelte mit dem Bruder des Kaisers Ferdinand. Ergebnis war der Vertrag von Passau von 1552, dem Kaiser Karl widerwillig zustimmte. Es war die formale Anerkennung des Protestantismus, der 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden reichsrechtlich festgeschrieben wurde. Das Augsburger Interim wurde stillschweigen preisgegeben. Für Württemberg und die dortigen Klöster bedeutete das, die dortige monastische Restauration gescheitert war. Herzog Christoph von Württemberg, der am 6. November 1550 seinem Vater in der Regierung gefolgt war,hob die Klöster Herrenalb, Bebenhausen und Maulbronn auf und wandelte sie in Ausbildungsstätten für Prädikanten um.

1556 teilten die beiden Söhne Bernhards ihr väterliches Erbe auf. Philibert übernahm Baden-Baden, Christoph erhielt den luxemburgischen Erbteil seines Vaters und gründete die Nebenlinie Baden-Rodemachern.

Philibert war von seinem Vormund Wilhelm IV. von Bayern in München katholisch erzogen worden. Als er 1556 mit 20 die Regierung übernahm, legte er sich öffentlich auf keine

Religion fest. Er hatte 1555 am Reichstag in Augsburg teilgenommen, bei dem der sogenannte Augsburger Religionsfrieden geschlossen wurde. Das Kernprinzip “Cuius regio, eius religio” setzte er nicht um. Er erlaubte seinen Untertanen, selbst über ihre Religion zu bestimmen. Er duldete in seinem Herrschaftsbereich die evangelische Predigt. Mit seiner katholischen Gemahlin Mechthild von Bayern, der Tochter seines Vormunds Wilhelm IV. nahm er am katholischen Gottesdienst in der Stiftskirche von Baden-Baden teil.

Am 26. Januar 1558 bestätigte Philibert der Abtei Lichtenthal alle Rechte und Freiheiten, die ihr seine Vorfahren gegeben hatten. Auch in Sachen Beichtvater für Lichtenthal war der neue Landesherr erfolgreich. Der Salemer Abt Johannes V. Michel (1553–1558 )

stellte auf Bitten Philiberts einen Priestermönch namens Nikolaus für ein Jahr nach Lichtenthal. 1558 bat sie den Ordenskommissar in Salem um Erlaubnis,den Prälaten der Benediktinerabtei Schwarzach, Martin Schimpfer (1548-1569), zur Einkleidung und Profeß ihrer Novizinnen kommen zu lassen, da Lichtenthal nach wie vor keinen Visitator aus dem Zisterzienserorden bekommen hatte. Die endgültige Aufhebung der in der Nähe liegenden Zisterzienserklöster in Württemberg machte das

Bemühen noch schwieriger. Der Tennenbacher Abt Friedrich Abstetter (1566–1568) machte den Ordenskommissar in Salem auch darauf aufmerksam, dass es für Lichtenthal sehr wichtig sei, einen Visitator zu haben, denn im

Falle des Todes der Äbtissin müsse ein Visitator die rechtmäßige Wahl einer Nachfolgerin anfordern können. Ganz wichtig sei dies “: „Wann sie dan khein Visitatoren hetten der ordenlicher weis elegieren fiese, mechte vielleicht dem gottshaus ein eingriff beschehen, dan das neuwe Evangelium hat vif dugenden sich um geringe ursachen in frembdes gutt einzutringen .“ (zitiert bei Pia Schindele Die Abtei Lichtenthal in Freiburger Diözesanarchiv 105 1985 S.95). Abt Friedrich schrieb diesen Brief, nachdem er Kloster Lichtenthal besucht hatte und dort zwei Professen abgenommen hatte. Er bescheinigte dem Kloster das vorschriftsmäßige Einhalten der Klausur, das regelmäßige Abhalten der Gottesdienste und die Beachtung der Regel und Ordensbräuche. Er verwies auch auf die Notwendigkeit, dem Kloster einen Seelsorger zu stellen, da sonst die Gefahr bestünde, dass der Gottesdienst nicht mehr abgehalten werden könne und “das neue Evangelium täglich einwurzelt” (ebda)

Aus einem Brief vom 14. September 1569 an den Salemer Abt geht hervor,dass mittlerweile der Tennenbacher Abt Johannes Schirer (1568–1575)als Visitator von Kloster Lichtenthal eingesetzt war.

Am 2. November 1565 starb Philiberts Gemahlin Mechthild von Bayern. Er selbst starb 4 Jahre später auf einem Feldzug gegen die Hugenotten 1569 in einer Schlacht bei Montcoutour in der Grafschaft Poitou. Er hinterließ 4 Kinder, den 10-jährigem Philipp, den späteren Markgrafen Philipp II., sowie die Schwestern Jakobe, Anna Maria und Maria Salome. Er wurde von seinem Onkel und Vormund Herzog Albrecht V. von Bayern in München erzogen. In der Markgrafschaft Baden-Baden wurde in den Jahren 1570/71 wieder der katholische Ritus eingeführt. Kaiser Maximilian II. erklärte Philipp am 29. August 1571 für mündig.

1570 hatte Graf Heinrich von Fürstenberg bei der Vormundschaftsregierung für Philipp den Antrag gestellt, das von seiner Familie 1123 gestiftete Benediktinerinnenkloster Friedenweiler bei Neustadt mit Lichtenthaler Nonnen neu zu besiedeln.

Zwischen 1123 und 1139 war in Friedenweiler eine “Frauenzelle” entstanden, die mit Benediktinerinnen aus Amtenhausen in der Nähe von Geisingen besiedelt und von einer Meisterin geleitet wurde. Das Dorf Friedenweiler war 1123 durch einen Gütertausch mit Reichenau an Kloster St. Georgen gekommen war. Der eigentliche Herr des Klosters war auch der Abt von St. Georgen. Im Mittelalter war das Kloster eine gut ausgestattete Abtei. Aber im 15. Jahrhundert begann der Niedergang. Um 1560 lebten noch zwei Nonnen in Friedenweiler. Die letzte Meisterin starb 1561. Dann ergriff Graf Heinrich von Fürstenberg die Initiative zu einer Neugründung. Am 20. Mai 1570 stellten Jakobäa, zusammen mit Herzog Albrecht und dem Grafen Karl von Hohenzollern für die Wiederbesiedelung die offizielle Genehmigung aus. Daraufhin entsandte Äbtissin Barbara Vehus sechs Schwestern aus Lichtenthal nach Friedenweiler. Die bisherige dortige Priorin Lucia Bauer wurde zur Äbtissin bestimmt. Durch den Abt von Tennenbach Joseph Weißhaar (1576–1585) wurde der Konvent „uf das kloster Fridenweiler bestättigt“. Graf Heinrich von Fürstenberg teilte dies am 15. September 1570 dem Salemer Abt Georg II. Kaisersberger (1558–1575) mit, worauf dieser seinen tennenbacher Amtskollegen heftig kritisierte, vor allem auch weil er fälschlicherweise annahm, Friedenweiler sei den Predigern inkorporiert. Aber auch das Kloster St. Georgen musste offiziell auf Friedenweiler verzichten, damit dieses in den Zisterzienserorden inkorporiert werden konnte. Am 4. April 1578 verzichtete der Abt von Sankt Georgen Nikodemus Luitpold(1566–1585) im Namen des Benediktinerordens auf Friedenweiler. Am 15. April 1578 übergab dann Graf Heinrich Friedenweiler offiziell dem Zisterzienserorden. Als Papst Gregor XIII. (1572-1585) am 1. Juli 1584 das Recht zur Inkorporation gewährte, stand einer rechtlichen Aufnahme Kloster Friedenweiler und mittlerweile auch Neidingen nichts mehr im Wege. Während der Regierungszeit des Generalabtes Boucherat geschah das auch. Friedenweiler wurde Tennenbach und Neidingen Salem unterstellt. Der Chor von Friedenweiler wurde wieder so hergerichtet, dass er den Ordensvorschriften entsprach und auch die Gebäude wurden so instand gesetzt, dass die Klausur eingehalten werden konnte. Der Konvent beteiligte sich trotz kärglicher Mahlzeiten und geduldig ertragener Mühsal selbst an den notwendigen Arbeiten wie die Chronistin Sr. Maria Ursula Mänerin nach 1790 schreibt.

Die Wiederbesiedlung von Friedenweiler war aus Sicht von Graf Heinrich so gut verlaufen, dass er für das Kloster Maria Hof in Neudingen bei Äbtissin Barbara ebenfalls um Aussendung von Lichtenthaler Nonnen bat. Es war das Hauskloster der Fürstenberger und auch die Grablege des Geschlechts. Graf Heinrich hatte das Kloster 1561 Zisteriensernonnen aus dem Kloster St. Agnes in Lauingen überlassen. Der dortige Herrscher Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken (1532-1569) hatte sich der Reformation angeschlossen und die Nonnen aus Lauingen vertrieben. Nach eingehender Beratung mit dem badischen Statthalter Otto-Heinrich von Schwarzenberg sagte sie unter der Bedingung zu, dass Maria Hof baulich instand gesetzt wurde und der Chor wie in Friedenweiler so hergerichtet würde, dass ein Gottesdienst nach zisterziensischem Brauch abgehalten werden könne. Außerdem sollte die strenge Klausur eingeführt und den Schwestern das Klostervermögen zurückerstattet werden. 1573 sandte sie die Schwestern Sara Baierin und Agnes Heflerin nach Maria Hof in Neudingen. Der Salemer Abt Georg investierte die Schwester aber nicht in Neudingen, mit der Begründung, dass Maria Hof dem Orden nicht inkorporiert sei, verwies aber auf den Generalabt Boucherat ,der gerade zu einer Visitationsreise durch die Schweiz, Oberdeutschland, Bayern und Tirol unterwegs sei. Dieser kam dann auch am 5. Oktober 1573 und verfasste für Kloster Maria Hof eine Visitationscharta. Er wies den Konvent auf die Einhaltung der Trienter Dekrete und der Ordensgesetze hin. Auch bestimmte er, daß die Lichtenthaler Nonnen in Neudingen bleiben sollten. Auch sollte das restaurierte Kloster Friedenweiler von der päpstlichen Kurie als Zisterzienserinnenkloster bestätigt werden. Dies geschah am 1. Juli 1584.

Die beiden Klöster wurden dem Orden eingegliedert und Friedenweiler dem Abt von Tennebach und Neudingen dem Abt von Salem unterstellt.

Die Friedenweiler Nonnen wirkten auch in anderen Klöstern. Die erste Äbtissin in Neudingen wurde Amalia Rennerin aus Friedenweiler, die aus Lichtenthal nach Friedenweiler gekommen war. Sie war auch mit der Durchführung der monastischen Reform in Neudingen beauftragt worden. Auch das Kloster Wonnenthal bei Kenzingen im Breisgau hatte mit Frau Ursula Spolhaupt und 1590 in Frau Maria Brünn jeweils eine Friedenweiler Nonne zur Äbtissin erhalten. Diese beiden waren ebenfalls 1570 aus Lichtenthal gekommen. Auch in Kloster Olsberg bei Augst, das damals vorderösterreichisch war unterstützten Lichtenthaler Nonnen die Reformbestrebungen.

Die letzten Regierungsjahre der Äbtissin Barbara Veus waren belastet von zunehmenden finanziellen Schwierigkeiten der Abtei. Es gab immer wieder schlechte Erntejahre, was dazu führte, dass das Kloster in solchen Jahren den Zehnten von seinen Untertanen nicht erhielt. Markgraf Karl II. von Baden-Durlach hatte in seinem Landesteil 1556 die Reformation eingeführt. In den dort gelegenen Zehntorten des Klosters zeigte sich eine zunehmende Abneigung, den Zehnten an kirchliche Institutionen zu liefern.

Aber es gab auch Schwierigkeiten mit dem Landesherren. Dieser hatte nämlich seit 1564 begonnen, in der Gemarkung von Pforzheim, den allein ihm zustehenden Novalzehnt, das ist der Zehnt, der auf neugewonnenes, durch Rodung für den Ackerbau nutzbar gemachtes Land entrichtet werden musste, auch von Gütern einzuziehen, deren Zehntertrag dem Kloster Lichtenthal zustanden, die dann mehrere Jahre brach lagen und erst ab 1534 wiedergenutzt wurden. Karl veranlasste eine Neuaufstellung sämtlicher sämtlicher Bann-, Etter- und Novalgüter in der Gemarkung Pforzheim. Nach dieser Aufstellung mußte die Äbtissin von Lichtenthal anerkennen, dass die umstrittenen Güter zum Neubruch zu rechnen seien. Karl forderte darauf hin eine Rückerstattung sämtlicher Zehnten bis 1534. Man einigte sich dann auf 500 Gulden.

Der neue Herr in Baden-Baden Markgraf Philipp II. hatte zwar 1572 die Rechte des Kloster bestätigt. Er nahm 1577 in Baden Residenz. Er verhandelte nun ebenfalls mit dem Kloster wegen bisheriger Steuerprivilegien. Er erkannte die Privilegien zwar im Grundsatz an, aber für neu erworbene Gebiete, für die bisher Steuer bezahlt werden musste, wurde dieses auch weiterhin fällig. 1578 verlangte er vom Kloster 900 Gulden Türkensteuer. 1584 forderte er eine außerordentliche Steuer für den Bau und Unterhalt der Festung zu Stollhofen. Das Kloster war in Geldnot und konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Nur eine An leihe vom Markgrafen half weiter. Nach einer Aufstellung der Schulden erhielt das Kloster 3018 Gulden, die jährlich mit 200 Gulden zurück zu zahlen waren.

Ganz plötzlich verstarb Philipp II. 1588. Er war noch unvermählt das Erbe fiel daraufhin an Eduard Fortunatus, den ältesten der fünf Söhne Christophs von Baden-Rodemachern und der schwedischen Prinzessin Cäcilia Wasa. Nach einer kurzen bayrischen Vormundschaftsregierung nahm er 1589 die Huldigung in Baden entgegen. Seine Brüder fand er ab und verhinderte so eine weitere Teilung der Markgrafschaft. Das belastete das ohnehin verschuldete Land. Dazu kam der verschwenderische Lebensstil. 1591

heiratete er die bürgerliche Maria von Eicken. Die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgingen, erkannte sein Vetter Ernst Friedrich von Baden-Durlach nie an.Da nach den badischen Teilungsverträgen eine Linie spätestens im Erbfall für die Schulden der anderen aufkommen musste, besetzte der protestantische Ernst Friedrich 1594 die Markgrafschaft Baden-Baden. Das verschärfte die konfessionellen Gegensätze am Oberrhein weiter. Eduard Fortunat floh auf die Yburg und starb 1600 nachdem er angeblich betrunken von einer Treppe gestürzt war. Die katholischen Reichsfürsten versuchten den Kindern Eduard Fortunats zu ihrem Erbe zu verhelfen, damit die katholische Markgrafschaft Baden-Baden nicht an die lutherische Markgrafschaft Baden-Durlach fiele. Aber Ernst Friedrich beharrte auf seinem Rechtsstandpunkt, dass Eduard Fortunat und Maria von Eicken nie eine rechtsgültige Ehe geschlossen hatten, folglich die Kinder auch nicht erbberechtigt waren. Erst nach der Niederlage in der Schlacht von Wimpfen 1622 Georg Friedrichs dem Bruder und Nachfolger des 1604 verstorbenen Ernst Friedrich sprach Kaiser Ferdinand II. die Markgrafschaft Baden-Baden dem Sohn Eduard Fortunats Wilhelm zu. Die protestantische Regierung von Baden-Durlach versuchte Kloster Lichtenthal völlig unter ihre Aufsicht zu bringen. Schon 1596 forderte er die Türkenkontribution ein und berief sich dabei auf den Reichsabschied von 1594, wo ein erneuter Beschluss zur Reichstürkenhilfe gefasst wurde.”Einer Jeden obrigkeit zugelaßen, Ihre Underthannen, Geystlich unndt Weltlich Sie seye Exempt, oder nicht Exempt, gefreyt, oder nicht gefreyet, Niemandt auß genommen, mit Steyr zu belegen“ (in GLA 92/199 vom 11. August 1596). Das war im letzten Regierungsjahr von Äbtissin Barbara, die zu diesem Zeitpunkt schon an schwerer Wassersucht litt und mit Zustimmung des Markgrafen im Juni 1597 resignierte. Am 7. August 1597 verstarb sie. Die Neuwahl hatte am 25. Juni unter Vorsitz des Abtes von Neuburg, Johann Faber aus Kreuznach (1592-1599) stattgefunden.

Gewählt wurde Margarete Stülzer aus Ettlingen. Sie war die Tochter des Glasers Philipp Stülzer. Ihre Urgroßmutter Walburga war eine natürliche Tochter Trierer Erzbischofs Jakob von Baden, des ältesten Sohn von Markgraf Christoph I. von Baden. Sie wurde 1562 oder 1563 in Ettlingen geboren. Nach dem Tod ihres Vaters wurde sie zur Erziehung und Ausbildung ins Kloster Lichtenthal gegeben. Mit 16 verließ sie das Kloster, kehrte aber kurz danach als Novizin zurück. Mit einer Mitschwester wurde sie ins Kloster Gottesgarten im Aargau geschickt, das von 1535-1558 verwaist war. Margarete sollte an der Reform des Klosters unter der auf Betreiben Erzherzog. Ferdinands berufene Äbtissin Katharina von Hersberg (1558-86) mithelfen. Als die Reform aber scheiterte, auch weil Äbtissin Katharina die Vorschriften des Konzils bezüglich Verzicht sauf persönliches Eigentum und Klausur nicht umsetzte, kehrte Margarete 1594 wieder nach Lichtenthal zurück. Ihr Verwandtschaft zum Hause Baden hat bei ihrer Wahl zur Äbtissin 1597 wohl durchaus eine Rolle gespielt. Denn es mussten ja währen der Oberbadischen Okkupation Verhandlungen mit mit dem calvinistisch gesinnten Landesherrn Ernst Friedrich und dann mit seinem evangelischen Nachfolger Georg Friedrich geführt werden. Da konnten familiäre Verbindungen bestimmt nicht schaden.

Markgraf Ernst Friedrich hatte zwar dem Kaiser die Zusage gegeben, nicht in die konfessionellen Verhältnisse der von ihm besetzten Gebiete einzugreifen. Aber natürlich war ihm nicht an einer langfristigen Sicherung Kloster Lichtenthals gelegen.Das zeigte schon sein erstes Schreibenin an die neu gewählte Äbtissin. Er tadelte ihre Vorgängerin Barbara wegen ihrer gegenüber dem Landesherrn unabhängige Regierungsweise und machte klar, dass er das in Zukunft nicht mehr dulden werde.

Ohne sein Vorwissen und seine Bewilligung dürfe sie keinen Beichtvater oder Visitator bestellen und auch keine weitere Novizinnen ins Kloster aufnehmen. Auch durfte sie keinen Pfarrherrn in den dem Kloster gehörenden Pfarreien einsetzen. Die Äbtissin und der Konvent mussten ständig befürchten, dass ihr Kloster aufgelöst würde. Das änderte sich auch nach dem Tode des Markgrafen nicht, denn sein Bruder Georg Friedrich behielt das baden-badische Territorium weiterhin besetzt. 1605 wurde er sogar mit der gesamten Markgrafschaft Baden von Kaiser Rudolf II. (1576–1612) belehnt. Er musste sich allerdings verpflichten, keine Religionsveränderung vorzunehmen.Außerdem sollte er die Schulden der Markgrafschaft Baden-Baden zu bezahlen. Davon wollte Georg Friedrich drei Teile übernehmen. auf die beiden Markgrafschaften entfielen aber 200.000 Gulden, die zu verzinsen und abzuzahlen waren. Davon musste die Abtei Lichtenthal 4.000 Gulden aufnehmen und die Zinsen dafür 5 Jahre lang bezahlen. Die Äbtissin empfand die Lage der Abtei nach wie vor als kritisch und beklagte sich in einem Schreiben an den Salemer Abt, Petrus II. Müller, daß man ihrem Gotteshaus Lichtenthal seine Freiheiten nehme. Dieser trug das dem Generalkapitel vor. Dieses appellierte dann an Kaiser Matthias (1612-1619). Äbtissin Margarete verzichtete 1616 auf Anraten des Salemer Priors Dr. Johannes Muotelsee auf die Bestätigung der althergebrachten klösterlichen Privilegien und das Präsentationsrecht in den Lichtenthal unterstehenden Pfarreien.

1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus. Georg Friedrich war seit 1608 Mitglied der protestantischen Union und bestallter General des Unionsheeres. 1622 griff er in Böhmisch-Pfälzischen Krieg ein. Am 6. Mai 1622 fand die Schlacht von Wimpfen statt. Georg Friedrich wurde verwundet und besiegt. Er konnte sich nach Stuttgart retten, legte aber die Herrschaft zu Gunsten seines Sohnes Markgraf Friedrich (1622–1659) nieder. Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) sprach die Markgrafschaft Baden-Baden am 26. August 1622 Markgraf Wilhelm von Baden zu. Wilhelm war der Sohn von Eduard Fortunat von Baden-Rodemachern zu. Das geschah, um die Markgrafschaft der katholischen Partei zu sichern. Er betrieb auch sofort eine rigorose Rekatholisierungspolitik. Die protestantischen Pfarrer wurden alle entlassen. Dabei nahm er in Kauf, dass Pfarreien eine Zeit lang nur durch Wanderpriester betreut wurden. Nachdem die Schweden erfolgreich vordrangen übernahm General Horn die Markgrafschaft Baden-Baden. Wilhelm konnte nach dem Sieg bei Nördlingen 1634 zurückkehren. Definitiv wurde ihm das Land erst im Westfälischen Frieden von 1648 zugesprochen.

Im Orden waren die Reformen weitgehend vorangetrieben worden, wobei hier Lichtenthal wegen der schwierigen Verhältnisse weitgehend außen vor blieb. 1618 wurden die Statuten für die Oberdeutsche Zisterzienserkongregation festgelegt. 1624

wurde die Kongregation gegründet. Den Vorsitz führte Abt Thomas I Wunn von Kloster Salem. Der Krieg bremste den Reformerfolg zunächst. Der Zusammenhalt der Klöster war für Lichtenthal in seiner schwierigen Zeit eine sehr wichtige Stütze.

Trotz der ständigen Bedrohung und der finanziellen Engpässe fand unter Äbtissin Margarete eine enorme Bautätigkeit statt. Der Marienbrunnen entstand sowie die Kirchenkanzel mit dem Relief des Heiligen Bernhard. Einige von ihr angeschaffte liturgische Geräte sind heute noch vorhanden. Margaret konnte trotz der enormen Belastung den Besitz des Klosters mehren. Sie regierte 28 Jahre und starb am 22. August 1625 in Lichtenthal. Im Kloster waren 50 Nonnen

Ihre Nachfolgerin wurde Margaretha Göll (1625-1640). Ihre Regierungszeit war von den Kriegswirren überschattet.Die ersten 12 Kriegsjahre verliefen für die süddeutschen Klöster relativ unbelastet. Nur Kontributionen zeigten dass Krieg herrschte. Markgraf Wilhelm von Baden unterstützte Kaiser Ferdinand II. stärker als bisher mit Geldmitteln im Kampf gegen die protestantischen Fürsten. Diese versuchte er über die Landstände wieder einzutreiben. Das schlug natürlich auch auf die Klöster durch. So teilte Äbtissin Margaretha 1629 dem Salemer Abt vertraulich mit, dass ihr Kloster unter Schatzungen und Kontributionen schwer zu leiden habe. 1629 war Kaiser Ferdinand auf der Höhe seiner Macht. Er konnte sogar das Restitutionsedikt erlassen. Säkularisationen durch Protestanten nach dem Passauer Vertrag 1552 mussten rückgängig gemacht werden. Nicht nur die Protestanten wehrten sich erbittert dagegen. Auch die katholischen Fürsten, vor allem die Kurfürsten hatten große Bedenken, da es die Machtposition des Kaisers erheblich verstärkte. Besonders betraf es die Reichsstädte, die Markgrafschaft Baden-Durlach und das Herzogtum Württemberg, in dem 50 Klöster restituiert wurden und der Herzog dadurch fast die Hälfte seines Territoriums verlor. Die Lage änderte sich aber rasch und grundlegend durch die Invasion des Schwedenkönigs Gustav Adolf, der 1630 den Kampf gegen den Kaiser und die Liga aufnahm. Unterstützt wurde er durch die öffentliche Meinung der Protestanten und nach anfänglichem Zögern konkret durch die evangelischen Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. 1632 mussten die Nonnen in die Wälder fliehen. Das Kloster wurde mehrere Male geplündert. Misswuchs und die Pest vergrößerten das Elend.

Die Errettung des Klosters vor den Schweden wird der Sage nach auch dem Schutz der Schlüsselmuttergottes zugeschrieben.

1636 herrschte eine große Hungersnot aus einem handschriftlichen Eintrag in einer Bibel hervorgeht, die 1584 in Köln bei Dietenberger gedruckt wurde. (Bibliothek Lichtenthal S.Scr. 2, Vorblatt)

Margarethe Göll starb am 28. Dezember 1640. am 5. Januar 1641 wurde Rosina Herzog zu ihrer Nachfolgerin gewählt.

Das 1568 von Herzog Christoph aufgehobene Kloster Rechenhofen sowie das Kloster Kirchbach sollten im Zuge der Gegenreformation, die Kaiser Ferdinand II. mit seinem Restitutionsedikt vom 6. März 1629 angestossen hatte, sollten durch Kloster Lichtenthal wiederbelebt werden.

Die Restauration hatte sich aber als undurchführbar erwiesen, da die materiellen Voraussetzungen ungenügend waren und die durch die Kriegsnot rasch aufeinander folgenden Todesfälle auch geeignetes Personal fehlte.

Am 1. Dezember 1642 starb Äbtissin Rosina nach nur zweijähriger Regierungszeit.Die Wahl wurde durch Abt Bernhardin Buchinger geleitet, der am 22.Juli 1642 zum Abt der wieder hergestellten Abtei gewählt worden war. Gewählt wurde Eva Regina Springauf. Sie war die Tochter des Klosterschaffners Matthäus Springauf. Sie war ehemalige Vorsteherin von Rechenhofen und vorher Priorin von Lichtenthal. In den letzten Kriegsjahren musste sie und der Konvent flüchten. Sie fanden Unterschlupf in den Klöstern von Straßburg und Rathausen im Kanton Luzern

während das Kloster von weimarischen Soldaten geplündert wurde. Das berichtete sie an Abt Wunn in Salem und auch, dass sie sich mit 20 Personen in Ettlingen aufhalte, da es im Kloster zu gefährlich sei. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich durch die Plünderungen ungemein.Nach der Plünderung Anfang 1643 wurde das Kloster im August 1644 erneut Opfer einer Plünderung. Die Mobilien, sowie Wein und Früchte waren geraubt worden. Die Gebäude waren beschädigt worden und an den Zehntorten waren alle Einkünfte de Klosters durch die Truppen verzehrt worden. Deshalb bat sie den Markgrafen Wilhelm, ihr bei seinen Reisen nach Bayern und Österreich bei den Prälaten des Zisterzienserordens eine Anleihe von 500 Reichstalern zu beschaffen, um den Zerfall des Klosters zu verhindern. Für eine Anleihe oder die Wiederherstellung des Klosters

war die politische Situation aber noch zu ungünstig.

Der Westfälische Friede, das war eigentlich eine Reihe von Friedensverträgen, die zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 in Münster und Osnabrück abgeschlossen wurden, beendeten den Dreissigjährigen Krieg. Für den Zisterienserorden bedeutete er allerdings die endgültige Aufhebung, der mit der Einführung der Reformation in Württemberg aufgehobenen Klöster und damit das Ende der mühsamen Restitutionsversuche. Schwierigkeiten erwuchsen auch aus der Tatsache, dass Kloster Lützel seit dem Westfälischen Frieden zu Frankreich gehörte und die Markgrafen von Baden die Prälaten von Lützel nicht mehr ohne Bedenken für eine Visitation zulassen wollten. Das wurde erst behoben, als das Kongregationskapitel 1668 die Paterneität an den Abt von Tennenbach übergab, was den Wünschen der badischen Markgrafen entgegenkam. Es war aber auch im Sinne von Äbtissin Margarethe,

denn sie war mit der Amtsführung des Lützeler Abtes unzufrieden.

Das Kloster kam nach den Kriegsjahren wieder zur Ruhe, die Äbtissin Eva Maria zur Wiederherstellung der klösterlichen Ordnung nutzte. Auch Neueintritte waren wieder zu verzeichnen.

1656 kam die Abtei in den Besitz des Münzhauses zu Baden und der Pfarrgründe von Iffezheim

Äbtissin Eva Regina Springauf verstarb am 28. August 1658. Auf sie folgte Margaretha Loys. Sie war Priorin des Klosters Olsberg im Aargau. Am 8. September 1658 wurde sie unter Vorsitz von Abt Bernardin Buchinger aus Lützel zur Äbtissin von Kloster Lichtenau gewählt.

Die neue Äbtissin hatte eine Reihe von Prozessen zu führen, vor allem gegen das Hochstift Speyer um die Exemtion des Klosters. Aber auch gegenüber ihrem Landesherren gab es Klärungsbedarf. Als Äbtissin Margarethe ihr Amt übernahm, regierte Markgraf Wilhelm von Baden.

In den letzten Jahren seiner Regierungszeit unterstützte ihn sein Sohn Hermann bei den Regierungsgeschäften. Am 24. Mai 1674 war in Regensburg ein Reichskrieg wegen der Machtansprüche des französischen König Ludwig XIV. beschlossen worden, was natürlich die Markgrafschaft als

Grenzgebiet wieder gefährdete.Hermann, Feldmarschall und Hofkriegsratpräsident in kaiserlichen Diensten , befahl dem Lichtenthaler Oberschaffner Andreas Widemann zum Schutz gegen Plünderung und Verwüstung die Klosteruntertanen im “Fort Beuren” unterzubringen und dieses auch selbst nicht zu verlassen. Als sein Vater am 22. Mai 1677 starb, stand er auch dem neuen Landesherren, dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, dem späteren “Türkenlouis” zur Seite. Beide standen im Dienst Kaiser Leopolds, der das Reich im Südosten gegen die Türken und im Westen gegen Frankreich verteidigen musste. In dieser Situation handelten die beiden Markgrafen natürlich kriegsorientiert und nahmen wenig Rücksicht auf althergebrachte Rechte. Sie ordneten im ganzen Land eine Bestandsaufnahme der Vorräte in Kellern und Scheunen an und nahmen Klöster davon nicht aus.

Äbtissin Margaretha verwahrte sich für Kloster Lichtenthal dagegen und berief sich auf die cisterciensische Immunität. Markgraf Hermann verlangte nun von der Äbtissin einen Beweis eines „Privilegium Sacri ordinis de non visitando cellam”. Die Äbtissin fragte den Salemer Abt um Rat.

Dieser leitete das an den Generalvikar der oberdeutschen Kongregation nach Wettingen weiter. Der Generalvikar riet zu einem Vergleich mit der badischen Regierung, da diese eben auch die Kriegsumstände berücksichtigen musste und auch andere Klöster diese Untersuchung über sich ergehen lassen

mussten. Es kam dann zu einer Konferenz in der markgräflichen Kanzlei in Baden-Baden. Als Vertreter des Klosters war Abt Robert Handtmann von Tennenbach anwesend. Dieser beharrte bei den Ansprüchen der Regierung bezüglich der Erlaubnis zur Novizenaufnahme, Profeßablegung, Wahl und Resignation der Äbtissin, Bestellung des Beichtvaters und des Visitators nachdrücklich auf den Rechten des Ordens. Markgraf Ludwig wollte weitere Verhandlungen führen allerdings unter Umgehung des Tennenbacher Abtes mit Salem. Beide Markgrafen waren aber zunehmend von der Reichspolitik und da von den Türkenkriegen in Anspruch genommen. Lichtenthal spielte da nicht mehr die wichtige Rolle.

Äbtissin Margaretha hatte in ihrer Regierungszeit viele Kriegsabgaben zu leisten. An vielen Kirchen und Pfarrhäusern waren Reparaturen fällig. So wurde 1660 Kirche und Pfarrhaus in Rastatt auf Kosten des Klosters restauriert. 1675 wurde in Pforzheim auf Ersuchen des Markgrafen die Kirche neu gebaut.

1669 erwarb das Kloster den Quettighof in Baden-Baden. Die beiden badischen Markgräfinnen Magdalena von Oettingen und Franziska von Fürstenberg stifteten 1679 die Einsiedlerkapelle im Klostergarten. Diese wurde 1686 geweiht und dient den Nonnen als Friedhofskapelle.