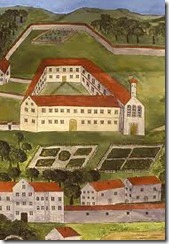

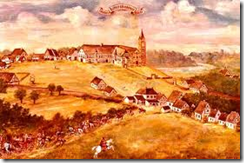

Kloster Einsiedeln

Autor: Franz-Karl | Kategorie: Klöster in der Schweiz

Viele Klöster in der Schweiz sind aus einer Einsiedelei hervorgegangen. In St. Gallen hatte sich der irische Mönch 615 St. Gallus an der Steinach niedergelassen und dort eine Einsiedlerklause

errichtet. In Rheinau war das nach der Klosterüberlieferung der irisch-keltische Wandermönch Findan, in Dissentis war das der Legende nach 614 Sigisbert ein fränkischer Mönch, und wie Gallus

ein Schüler Kolumbans und in Einsiedeln, das ja schon in seinem Namen auf die Einsiedelei hinweist, hatte Meinrad seine Zelle errichtet.Meinhard oder Meginhard wurde in Sülchen geboren.

Das ist eine abgegangene Siedlung bei Rottenburg am Neckar. Die Siedlung gab auch dem Sülchgau seinen Namen. Dieser umfasste in etwa die heutigen Orte Kirchentellsinfurt, Rottenburg und Ergenzingen.

Meinhards Eltern, die namentlich nicht bekannt sind, gehörten dem alemannischen Adel an. Ein Verwandter Meinhards, Erlebald, wohl sein Onkel, war Lehrer an der Klosterschule in Reichenau.

Meinhard wurde, wie damals oft üblich, schon als Fünfjähriger auf die Reichenau gebracht. Erlebald wurde als Nachfolger Haitos Reichenauer Abt und war das von 823-838. Wohl auf Anraten seines Onkels

trat er in den Benediktinerorden ein und wurde mit 25 zum Priester geweiht. In Benken am Zürichsee bestand zu der Zeit ein kleines Kloster “babinchova” mit einer Schule, in das Meinrad 825 geschickt wurde. Er war dort als Lehrer

tätig. Meinrad sah seine Berufung aber als Eremit. Mit Erlaubnis seines Abtes baute er sich auf dem Etzelpass seine erste Klause. Der Etzelpass liegt im Kanton Schwyz und führt von

Pfäffikon nach Einsiedeln.Auf der Passhöhe steht heute noch die Meinradskapelle, die schon im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde und 1698 von Caspar Moosbrugger erbaut wurde.Über Caspar Moosbrugger später mehr.

Zurück zu Meinrad. Sieben Jahre lebte Meinrad am Etzelpass. Meinrad hatte sich im Volk einen guten Ruf geschaffen und viele kamen zu ihm, um seinen Rat zu suchen.

Da der Andrang immer größer wurde, zog er sich weiter in den Wald zurück. Auf einer kleinen Ebene errichtete er eine neue Klause, bei deren Bau er von einer Äbtissin namens Hadwiga unterstützt wurde. P. Rudof Henggeler, der Chronist von Kloster Einsiedeln,

vermutet in seiner Geschichte des Klosters Einsiedeln, dass es sich dabei um Kloster Schänis im Kanton St. Gallen handelte, relativ nahe gelegen und zwischen 806 und 823 gegründet. Es unterhielt regelmässige Beziehungen zum Kloster Säckingen.

Spätere Lebensbeschreibungen Meinrads machen aus Hadwiga die Äbtissin des Damenstifts in Säckingen.Auch von seiner neuen Bleibe breitete sich sein Ruf rasch aus. An seine neue Zelle kamen viele Besucher und brachten auch Geschenke mit,

die er immer an die Armen in seiner Gegend weitergab. Nachdem er rund 25 Jahre im Wald gelebt hatte, kamen auch zwei Besucher zu ihm, die angelockt durch die Nachrichten über ihn, wertvolle Dinge bei ihm vermuteten. Er bewirtete sie,

gab ihnen aber zu verstehen, dass er sie durchschaut hatte. Daraufhin erschlugen sie ihn. Der Überlieferung zufolge hatte Meinrad zwei Raben aufgezogen, die bei ihm lebten. Diese verfolgten die Mörder deren Namen und Herkunft genannt werden,nämlich

eine Alamanne namens Richard und ein Rhätier namens Peter,und verrieten sie durch ihr lautes Geschrei. Der Todestag ist der 21. Januar 863.

Graf Adalbert der Erlauchte (854-890), der als Graf im Thurgau bezeugt ist, verurteilte die Mörder zum Feuertod. Die “Meinradsraben” wurden später von den Fürstäbten ins Wappen des Kloster Einsiedeln aufgenommen. Der Reichenauer Abt Walter (858-864) ließ

Meinrads Leichnam auf die Reichenau überführen und dort bestatten. Die Verehrung Meinrads bürgerte sich auf der Reichenau rasch ein. Abt Berno (1008-1048) hatte 1039 die neue Klosterkirche in Einsiedeln geweiht und zu Ehren

des heiligen Meinrad eine Offizium gedichtet und komponiert. Auch die erste Vita wird wohl von einem Reichenauer Mönch zu Anfang des 10. Jahrhunderts, also ziemlich kurz nach dem Tode Meinhards verfasst.

Die “Vita sive passio venerabilis heremitae meginrati” findet sich als prächtige Handschrift aus dem 10.Jahrhundert im Kloster St.Gallen. 1019 überwies Kaiser Heinrich II. Reliquien ans Basler Münster, woraus man schließen kann,

dass er zu der Zeit schon als Heiliger verehrt wurde und er auch nicht 1039 bei der Translation seiner Gebeine nach Einsiedeln heiliggesprochen worden ist. Es ist nicht ganz sicher ob schon zu Meinrads Lebzeiten andere Eremiten in seiner Nähe lebten.

906 erhielt die Klause wieder einen Bewohner und zwar Benno, der bisher in Straßburg als Domherr gelebt hatte. Angezogen vom Ruf Meinrads Ruf erneuerte er die Zelle, die mittlerweile ziemlich baufällig geworden war und das Kirchlein wieder.

Er erweiterte das Wohngebäude, so dass es mehrere Klosterbrüder aufnehmen konnte. Nach dem Zeugnis von Abt Johann von St. Arnulf, ein Zeitgenosse Bennos,stammte dieser aus Schwaben. Der Einsiedler Kapitular Justus Landolt führt

in seinem 1845 herausgegebenen Buch “Ursprung und erste Gestaltung des Stiftes Maria-Einsiedeln nebst einem Anhange über die Engelweihe und die Wallfahrt” aus, dass es sich ergeben hätte, dass Benno dem burgundischen Königshause entstammte,

ein Sohn Konrads des Jüngern und ein Bruder von König Rudolf gewesen sei. Er sammelte immer mehr Männer um sich. Das hatte bald etwas von einer klösterlichen Gemeinschaft. Benno hatte sein ganzes Vermögen für die Meinradszelle aufgewendet.

Er erbat sich vom Stift Säckingen auch die Ufnau im Zürichsee. Kaiser Otto hat sie dann vom Kloster Säckingen eingetauscht und dem Kloster Einsiedeln geschenkt. Bis ins Jahr 927 lebte Benno in der Waldeinsamkeit. Dann berief ihn

König Heinrich I. als Bischof nach Metz. Nach dem Tod von Bischof Wigerich (917-927) hatte das Kapitel zwar einen Bischof gewählt, der aber von einem Teil des Kapitels nicht unterstützt wurde. Daraufhin setzte Heinrich Benno ein. Die Beziehungen der

Metzer Bürgerschaft zum verstorbenen Bischof scheinen angespannt gewesen zu sein. Und der König erhoffte sich, dass der gute Ruf des Einsiedlers die Bürger wieder befrieden würde. Nur ungern und nach vieler Überredung folgte Benno

dem königlichen Ruf. Das gemeine Volk konnte Benno für sich einnehmen, die Reichen und Mächtigen verschworen sich gegen ihn, zumal er sie in seinen Predigten hart anging. Sie liessen ihn überfallen und blenden. In Duisburg wurden die Urheber der Tat zum

Tode verurteilt. Benno gab sein Amt ab und kehrte nach Einsiedeln zurück. In Metz wurde Adalbero von Bar (929-962) zu seinem Nachfolger gewählt.Von den zurückgebliebenen Brüdern wurde Benno wieder als Vater und Führer begrüßt.

Er übernahm auch wieder das Vorsteheramt in der Einsiedelei.

Um 923 war an der Bischofskirche von Straßburg Eberhard Dekan. Von dem berühmten Mönch der Reichenau, Hermann der Lahme, erfahren wir erstmals über ihn. Das “liber Heremi” nennt Eberhard einen Verwandten Bennos und berichtet, dass er Domherr und

Dekan in Strassburg gewesen sei. Eberhard war vornehmer Herkunft, was auch daraus hervorgeht, dass er in den Urkunden Ottos des Großen mit dem Titel “illustris” genannt wird. Es ist anzunehmen, dass er zur Familie der Nellenburger gehört hat. Einiges spricht

dafür, so schon der Name Eberhard. Die Nellenburger werden oft wegen des Leitnamens Eberhard auch Eberhardinger genannt. Die Nellenburger sind später auch Vögte des Klosters Einsiedeln. Auch seine Beziehungen zum Hause Schwaben sowie zu Otto lassen

das durchaus als wahrscheinlich annehmen. Die Ankunft Eberhards in Einsiedeln wird in den Annalen übereinstimmend mit 934 angegeben. Er kam nicht allein “sondern mit einem ansehnlichen Gefolge”. Er brachte auch sein großes Vermögen in die Meinradszelle

mit, so dass der Grundstein zum neuen Kloster gelegt werden konnte.

Klostergründung

Die Zeit in der Eberhard seine Gemeinschaft um sich sammelte, ist eine Aufbruchszeit in den Klöstern Westeuropas. 909/910 war in Burgund das Kloster Cluny gegründet worden. Die von dort ausgehende Reformbewegung der Cluniazenser erfasste

viele Klöster. Im schwäbischen und alemannischen Raum wirkte die von Gorze ausgehende Reformbewegung zunächst noch stärker.Von Gorze aus war Lorsch reformiert worden und dieses Kloster verbreitete die Reformbewegung weiter. Auch auf

St. Maximin in Trier und St. Emmeran in Regensburg hatte Gorze großen Einfluss. Diese beiden Klöster wirkten wiederum auf das neu gegründete Einsiedeln, das unter Eberhards Nachfolgern zu einem blühenden Reformkloster wurde.

Am 3. Oktober 940 verstarb Benno. Er wurde vor der Gnadenkapelle bestattet. Eberhard hatte die Einsiedler, die sich um ihn und Benno gesammelt hatten, zu einer klösterlichen Gemeinschaft auf der Grundlage der Benediktinerregel vereinigt.

Nachhaltige Unterstützung erfuhr er durch den Herzog von Schwaben, Hermann I. (926-949), der ja möglicherweise mit ihm verwandt war. Der Herzog hatte den Grund, auf dem das Kloster erbaut war, erworben und dem Kloster geschenkt.

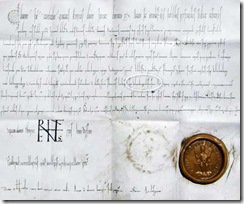

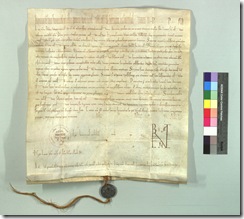

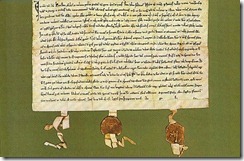

947 war das Kloster wohl fertiggestellt. Otto I.bestätigt die Schenkung Hermanns in der am 27.Oktober 947 in Frankfurt ausgestellten Urkunde. Otto ”verleiht auf bitte des herzogs Herimann dem auf dessen eigen und mit dessen unterstützung vom eremiten, nun

abt, Eberhard zu ehren der h. Maria und Mauricius erbauten kloster Einsiedeln (Mehinratescella) freie abtwahl immunität und königschutz”,

Zwei Dinge sind dabei bemerkenswert. Aus einem anfänglichen Eigenkloster des schwäbischen Herzogs ist nun ein Reichskloster geworden, das natürlich in die Reichspolitik des Herrschers einbezogen war. Die freie Abtswahl lag voll im Bestreben der

Klosterreform und das Immunitätsprivileg bedeutete eine weitere Stärkung der königlichen Macht, da sie die Gewalt der Herzöge herabminderte. Ganz auf dieser Linie ist auch die Bestätigung oder Verleihung der Immunität an andere Klöster,

im schwäbischen und alemannischen Raum 940 St. Gallen, 950 Pfäfers, 952 der Fraumünsterabtei in Zürich, 956 der Reichenau , Ottobeuren 971, 972 Rheinau und Amorbach in Bayern 996. Die Immunität bedeutete Freiheit von fremder richterlicher Gewalt. Diese lag

beim Abt und seinem Konvent. Abt Eberhard baute den Besitz des jungen Klosters zielstrebig aus. So kaufte er 947 die Weiler Bäch und Freienbach am Zürichsee. 947 findet auch die Weihe der Klosterkirche statt und in der Urkunde von Otto sind auch die Patrone

genannt, nämlich die heilige Maria und Mauritius. Auch erhielt Eberhard für seine neue Klosterkirche gleich bedeutende Reliquien, für ein Kloster immer wichtig, da sich neben der ideellen Stärkung immer auch wirtschaftliche Vorteile ergaben, wie bei

praktisch allen Klöstern, deren Geschichte in diesem Blog erzählt wird, nachverfolgt werden kann. Erinnert sei hier nur an Kloster Andechs, Steingaden, Weingarten, Weissenau oder Schussenried. All diese Klöster hatten viel besuchte Wallfahrten

und damit auch gute Einnahmequellen. Weissenau konnte zum Beispiel durch die Schenkung einer Heilig Blut Reliquie durch König Rudolf von Habsburg 1283 und die damit verbundene Wallfahrt seine angeschlagene wirtschaftliche Lage wieder

stabilisieren. Herzog Hermann von Schwaben ließ Einsiedeln über seinen Hofkaplan Hartpert, der auch Otto I. sehr nahestand, zwei Rippen der Züricher Heiligen Felix und Regula zu kommen, verknüpft allerdings mit der Bedingung,

dass diese Reliquien wieder an Zürich zurück zu geben seien, falls die noch junge Gründung wieder einginge. Der Augsburger Bischof, der heilige Ulrich, schenkte dem Kloster Reliquien der Augsburger Stadtheiligen Afra und des Mauritius. Dazu erhielt

Einsiedeln auch noch einen kostbaren Ornat, der in hohen Ehren gehalten wurde, der allerdings beim Brand von 1577 zerstört wurde. Der Schwabenherzog spielte in den Gründungsjahren des Klosters eine gewichtige Rolle. Er hatte ja schon die Bestätigung durch

Otto in die Wege geleitet. Hermanns einzige Tochter Ida wurde um die Jahreswende 947/948 mit Liudolf, dem Sohn von Otto I. vermählt. Als sein Schwiegervater Hermann 949 starb, übertrug Otto seinem Sohn das Herzogtum 950. Das Kloster hatte

also beste Beziehungen über das Herzogshaus Schwaben zum König. Von Hermann erhielt das Kloster 948 nachdem es ja schon den Klostergrund, auf dem es errichtet worden ist, geschenkt bekommen hatte, den herzoglichen Besitz in Gams. Auch von Otto erhielt das Kloster reiche Schenkungen. 948 schenkte er dem Kloster seinen Besitz in Grabs das ist im Rheintal im heutigen Kanton St. Gallen, die Kirche mit Zehnten sowie das Salland mit allem, was dem König in dem Hofe zusteht. 952 folgte der Ort Liel, heute ein Ortsteil von Schliengen

im Landkreis Lörrach. Diese Schenkungen waren eigentlich nur eine Umverteilung. Der König hatte diese Gebiete konfisziert, damit den lokalen Adel geschwächt und die Kirche gestärkt, die ja in seiner Machtpolitik eine gewichtige Rolle spielte.

948 fand die Weihe der Klosterkirche durch den Konstanzer Bischof Konrad I. (935-976) statt. Konrad war der Sohn des Klostergründers von Weingarten, dem Welfen Heinrichs “mit dem goldenen Wagen”. Konrad wurde 1123 heilig gesprochen. Der Kloster-und

Kirchenpatron Mauritius war auch Patron der Mauritiusrotunde neben dem Konstanzer Münster und im 10. Jahrhundert auch Reichsheiliger. Und Mauritius war der Heilige, zu dem Otto der Große eine besondere Beziehung hatte. Zur Kirchweihe war auch

der Augsburger Bischof Ulrich anwesend.Am Tag der Weihe, am 14.September 948 soll sich die”Engelweihe” ereignet haben. Als Konrad die Kirche weihen wollte, soll aus der Höhe eine Stimme erklungen sein und gerufen haben “Höre auf, höre auf Bruder,

die Kapelle ist göttlich eingeweiht”. (nach P.Justus Landolt). Natürlich verbreite sich die Kunde von diesem Geschehen rasch. In einer Urkunde von Papst Leo VIII. vom 10.11.964 erklärt der Papst, nachdem ihm Bischof Konrad von Konstanz in Anwesenheit von

Kaiser Otto I. und dessen Gemahlin Adelheid von dem wunderbaren Ereignis berichtet hatte, die Weihe als gültig. Auf Bitten des Kaiserpaars nimmt er das Kloster in seinen Schutz und gewährt dessen Besuchern einen Ablass.

Abt Eberhard wird in den Urkunden nur zweimal namentlich erwähnt, nämlich in der Bestätigungsurkunde von 947 von 949 bei der Schenkung von Gabs. In der Bestätigungsurkunde für Abt Gregor vom 25. Januar 965 wird er als verstorben erwähnt. (beatae memoriae vir illustris Eberhardis). Das Todesjahr ist übereinstimmend nach den verschiedenen Einsiedlern Annalen 958. Nachfolger Eberhards wird Thietland. Dieser kam 945 nach Einsiedeln. Er gilt einigen als Sohn von Herzog Burkhard. Dafür gibt es allerdings keinen Beleg.

Am 3. Februar 961 wird Thietland als Abt erwähnt. Otto verleiht dem Kloster wieder Immunität und freie Abtswahl nach Thietlands Tod . Sein Todestag wird mit dem 28. Mai angegeben. Sein Todesjahr ist in den Annalen nicht vermerkt. Da sein Nachfolger Gregor

erstmals am 23. Januar genannt wird, muss das Todesjahr zwischen 961 und 965 legen. Die Überlieferung gibt 964 an.

Während der Amtszeit Abt Eberhards lebte der Mönch Adalrich im Kloster. Der Überlieferung nach war er ein Sohn Burkards I., des Herzogs von Schwaben und seiner Gattin Reginlind von Schwaben. Historisch lässt sich die Angehörigkeit Adalrichs zu den

Burkhardingern nicht aufrecht erhalten, aber seine Existenz kann nicht angezweifelt werden. Erstmals berichtet der St. Galler Mönch 1072 in der Lebensbeschreibung der heiligen Wiborada (sieh Blog St. Gallen) über den Mönch St. Adalrich. Erste schriftliche

Äußerungen gibt es dann im 14. Jahrhundert wieder. Im Jahrzeitbuch der Kirche auf der Ufnau sind 4 Pergamentblätter enthalten, die aus dem Leben St. Adalrichs erzählen. Nach dem legendenhaften Bericht hatte er seine Mutter

Reginlind auf die Ufnau begleitet. Nach dem Tod ihre Gemahls hatte sie sich dorthin begeben, da se vom Aussatz befallen war. Ihr Erbe, die Höfe Stäfa, Wollikon und Pfäffikon vermachte sie Abt Werner, wie im Text steht, damit ihr Sohn Mönch in Einsiedeln werden

könne. Da lag beim Schreiber wohl eine Verwechslung Werners mit Eberhard vor. Allerdings hatte Reginlind laut dem Professbuch des Klosters Einsiedeln gar keine Söhne, weder aus ihrer ersten Ehe mit Burkhard- Burkhard II. gilt nicht als direkter Nachkomme

Burkhard I., noch aus ihrer zweiten mit Herzog Hermann. 1141 weihte Kardinal Dietwein die neue Kirche auf der Ufnau. Ob er dabei auch die Heiligsprechung Adalrichs vornahm, lässt sich nicht genau sagen. Adalrich wurde aber in Einsiedeln und auf der Ufnau als

Heiliger verehrt. Die Verehrung auf der Ufnau verliert sich erst seit dem 18. Jahrhundert. Abt Placidus Reimann (1629-1670) ließ 1659 das Grab des Heiligen öffnen, die Gebeine erheben und sie 4 Jahre später feierlich in einem steinernen Sarkophag beisetzen.

Einzelne Reliquien wurden in Einsiedeln zurückbehalten. Auch das sogenannte Adelrichsmeßgewand befindet sich dort.

Der Nachfolger Thietlands kommt nach den Annalen 949 nach Einsiedeln. Auch Hermann der Lahme gibt dieses Datum an.Gregor stammte aus England. Die Legende hatte später einen Königssohn aus ihm gemacht, der erst nach Rom pilgerte und dort in einem Traum

aufgefordert wurde, die verlassene Zelle des Meinrad aufzusuchen. Dort habe er Eberhard getroffen und zusammen mit ihm das Kloster gegründet. Urkundlich erwähnt wird Gregor erstmals am 23. Januar 965. Otto I. weilt auf der Reichenau und bestätigt dem

Kloster freie Abtwahl und Immunität. In der Urkunde nennt er den Abt ”«sanctissimus vir cunctis virtutibus pollens Gregorius». Mit gleichem Datum schenkt er “Abt Gregor und den Mönchen daselbst die Ufnau mit allen Zugehörden im Herzogtum Alemannien, in

der Grafschaft Zürichgau, nämlich Pfäffikon, Uerikon, der Kirche in Meilen und allen andern Zugehörden, was alles er um seinen Hof Schan in Adalberts Grafschaft Rätien samt Kirche und Zugehörden mit Walenstadt in der gleichen Grafschaft, Schiffahrt und Fahrgeld

von der Abtei Säckingen eingtauscht hat.” Bei Otto II., dem Sohn Ottos des Großen stand das Kloster ebenfalls in hoher Gunst. Noch zu Lebzeiten des Vaters bestätigte Otto II. am 14.8.972 in St. Gallen Einsiedeln die Immunität und alle Besitzungen. Erstmals werden

hier ausführlich die Besitzungen des Klosters aufgeführt. Deshalb ist diese Urkunde besonders wichtig. Nur drei Tage später, nämlich am 17.8.972 gewährt Otto die Befreiung von Zoll und Münzabgabe in Zürich.Während der Amtszeit Abt Gregors trat Wolfgang ins

Kloster Einsiedeln ein. Wolfgang war um 924 als Sohn einer schwäbischen nicht adeligen Familie wahrscheinlich in Pfullendorf geboren. Schon mit 7 kam er auf die Klosterinsel Reichenau. Mit ihm war Heinrich von Babenberg in der Reichenauer Klosterschule,

Sohn Heinrichs aus der mächtigen Grafenfamilie der Babenberger im östlichen Franken. Wolfgang war sehr begabt, was den Neid seiner Reichenauer Mitschüler erweckte. Als Heinrichs Bruder Poppo 940 Bischof von Würzburg wurde, berief er Stefan von Novarra an

951 die um 790 gegründete Domschule. Stephan war ein berühmter Grammatiklehrer aus der Lombardei. Poppo hatte bei der Berufung des Lehrers wohl auch den Hintergedanken, seinem Bruder Heinrich einen ausgezeichneten Lehrer zu verschaffen. Heinrich ging

an die Domschule nach Würzburg und brachte auch Wolfgang dazu, die Reichenau zu verlassen. In Würzburg eckte er allerdings mit seinem Lehrer über die Auslegung einer Stelle aus dem Werk des spätantiken Dichters Martianus Capella über die freien Künste so

an, dass Stephan ihn aus dem Unterricht ausschloss. Schon 956 wurde Wolfgangs Freund Heinrich auf den erzbischöflichen Stuhl von Trier erhoben. Dies verdankte er wohl seinen ausgezeichneten verwandtschaftlichen Beziehung. Er war ein

Enkel einer Schwester von Kaiser Heinrich I. und ein Cousin Otto I., dessen treuer Gefolgsmann er zeitlebens war. Wolfgang folgte Heinrich nach Trier und wurde dort Leiter der Domschule und war wohl von ihm auch als Nachfolger im Bischofsamt vorgesehen.

Heinrich starb auf einem Italienzug Ottos 964 an der Pest. Obwohl ihm der Kölner Erzbischof Brun, der Bruder Otto I., einen Bischofstuhl in Aussicht stellte, wollte sich Wolfgang ganz von der Welt zurück ziehen. Wolfgang trat ins Kloster Einsiedeln ein, das wegen

seiner Strenge bekannt war. Nachdem er in Einsiedeln sein Noviziat abgelegt hatte, wurde er von Abt Gregor als Lehrer eingesetzt. Bald nach seinem Noviziat wurde er von Bischof Ulrich aus Augsburg 968 zum Priester geweiht.

970 unternahm er eine Missionsreise nach Pannonien. 971 wurde er allerdings von Bischof Pilgrim nach Passau zitiert, weil er sich ohne Erlaubnis des Bischofs in dem von Pilgrim beanspruchten Missionsgebiet aufhielt. 972 war er wieder auf Missionsreise

in Ungarn unterwegs, diesmal mit Erlaubnis des Bischofs. Aber er wurde bald wieder zurückgerufen. Denn er sollte Bischof in Regensburg werden. Weihnachten 972 erfolgte die Investitur durch den Kaiser. 973 wurde er im Beisein von Bischof Pilgrim von

Erzbischof Friedrich von Salzburg zum Bischof von Regensburg geweiht. In Regensburg gründete er 975 die Domschule aus der die Regensburger Domspatzen hervorgingen. Der Abtretung böhmischer Gebiete, die die Gründung des Bistums Prag ermöglichte,stimmte

er zu. An das Stift St. Emmeran in Regensburg berief er Ramword aus St. Maximin in Trier, das er ja aus seiner Trierer Zeit kannte. Trier war 934 von Gorze aus reformiert worden. Von Regensburg aus wurde dann St. Peter in Salzburg, Tegernsee, Feuchtwangen,

Benediktbeuren und St. Afra in Augsburg reformiert. Da Wolfgang aber Mönche aus Trier und nicht Einsiedeln berief, bewirkte das, dass der Einfluss von Trier-Gorze überwog. Er war der erste, der das Amt des Bischofs von Regensburg und des im 8. Jahrhundert in

Regensburg entstandenen Benediktinerkloster trennte. Das sorgte zwar für Spannungen zwischen den späteren Regensburger Bischöfe, gab dem Kloster aber einen großen Entwicklungsschub in geistlicher und kultureller Aktivität.

Wolfgang begleitet Otto II.. Als nach Ottos Tod Streitigkeiten um die Nachfolge entstanden waren, Theophanu, die Gattin Ottos für ihren dreijährigen Sohn Otto die Herrschaft übernahm, stellte sich Wolfgang auf die Seite des Bayernherzogs Heinrich II, der Zänker.

Er wurde auch Erzieher seiner Kinder Heinrich, des späteren Kaiser Heinrichs II. 994 reiste er nach Pöchlarn, das zur Diözese Regensburg gehörte. Auf dem Weg dahin starb er am 31.Oktober in Pupping in Oberösterreich. Am 7.Oktober 1052 wurde er von Papst Leo IX.

heilig gesprochen.

Abt Gregor hatte, wie wir oben gesehen haben, beste Beziehungen zu den sächsischen Kaisern.Es ist nicht sicher, ob er dies seiner vornehmen Herkunft zu verdanken hat, von der mehrere Quellen berichten.

Gregor war mehrmals persönlich am Königshof, so 984 in Ingelheim, 992 in Frankfurt und 996 in Bruchsal. Dabei wurde ihm von Otto III. auf Intervention von Kaiserin Theophanu und Herzog Konrad von Schwaben, die von ihm vorgelegten Urkunden Kaiser Otto I.

über den Besitzstand der Abtei sowie die Befreiung von Zoll und Münzabgaben in der Stadt Zürich bestätigt. Am 24. Januar 992 bestätigt Otto auf Bitte seiner Großmutter Adelheid und auf Intervention seiner getreuen Herzöge Konrad und Heinrich, sowie auf

Intervention und Bitte des Abtes Gregor, der ihm die Urkunden der beiden ersten Ottonen vorweist, dem Kloster Einsiedeln die von diesen Herrschern geschenkten Güter und Rechte in Rätien, in Grabs und bei Sargans mit der Kirche in Wangs bei Mels, im Kanton St.

Gallen. ‒ (RI II,3 n.1049). 994 war Otto III. volljährig geworden.Am 9. Dezember 995 erteilte Otto III. einem Gütertausch zwischen Abt Gregor und dem Wormser Bischof Hildibald (978-998) die Genehmigung. Es ging dabei um ein bischöfliches Gut zwischen Freiburg

und Breisach, das Gut Schelbingen in der Grafschaft Birthilos und das Gut Gronau an der Nidda, das Kloster Einsiedeln gehörte. Hildibald war seit 979 deutscher Kanzler und Vertrauter der beiden Kaiserinnen Adelheid und Theophanu.

Am 31.10 996 erneuerte Otto die Privilegien nun als Volljähriger, die er schon 984 in Ingelheim bestätigt hatte (RI II,3 n. 1211). Auch zu den schwäbischen Herzögen stand Gregor in gutem Einvernehmen. Herzog Hermann II. von Schwaben hatte 992 seinen Sohn

Bertold zur Taufe nach Einsiedeln gebracht und Gregor war Taufpate. Bertold starb allerdings schon 993 und ist in Marchtal begraben. In der Amtszeit Gregors vermehrte sich der Besitzstand Einsiedelns erheblich. Aber auch um die Klosterzucht war er sehr bemüht.

Die neuere Forschung nimmt an, dass Gregor die Gebräuche der englischen Klöster, die zu der Zeit schon enge Beziehungen zu Cluny hatten, in Einsiedeln einführte. Die Zahl der Mönche war mittlerweile so groß geworden, dass 987 eine Vergrößerung der Kirche notwendig war.

Auf eine größere Mönchszahl lässt auch schließen, das eine Neugründung möglich war. 979 war Gebhard in Konstanz Bischof geworden. 983 stiftete er das Kloster Petershausen in Konstanz und stattete es mit seinen Erbgütern aus (siehe dazu Beitrag Kloster

Petershausen). Zur Besiedelung wurden Mönche aus Einsiedeln gerufen.Gebhard hatte einen gewissen Rupert nach Einsiedeln gesandt, damit dieser dort ins Ordensleben eingeführt würde. Dass das Kloster im Ruf höchster Frömmigkeit stand, haben wir schon in

der vita des Heiligen Wolfgangs gehört und der Vermerk “quoniam monachi illius coenobii tunc temporis fuerunt religiosissimi” wie die Chronik des Klosters Petershausen auf Seite 631 vermerkt, geht in diesselbe Richtung. In der gleichen Quelle wird Pezilin als erster Abt von

Petershausen genannt. In der Vita Gebhardi wird er Periger genannt.

Gregor starb am 8.November 996. Bei seinen Zeitgenossen stand er in hohem Ansehen. Gregor wurde von Anfang an als Heiliger verehrt. Zu Gregors Nachfolger wurde Wirunt (996-1026 )am 27. Dezember 996 gewählt. Die Chronisten des 15. Jahrhundert sehen in

ihm einen Grafen von Wandelburg. Allerdings gibt es dafür keinen schlüssigen Beweis. Nur auf seinem Epitaph ist eine allgemeine Bemerkung, die auf eine vornehme Herkunft schließen lässt. Auch Wirunt unterhält gute Beziehungen zum Herrscherhaus.

Am 28. April 998 schenkt Otto dem Kloster zu seinem Seelenheil und dem seiner Eltern 4 Hufen in Billizhausen, ein Weiler beim heutigen Betzgenried nahe Göppingen, ohne dass Abt Wirunt namentlich genannt wird (RI II,3 n. 1273). Graf Eberhard von Nellenburg

tauschte diese im selben Jahr gegen Güter in Volketswil im Kanton Zürich und Stetten an der Reuss im Kanton Aargau

Als Heinrich II. 1004 in Zürich weilte, suchte ihn Abt persönlich auf. Heinrich bestätigt dem Kloster Einsiedeln auf Bitten des Abtes Wirund den einem Guntram wegen Treubruch entzogenen Hof Riegel (nordwestl. v. Freiburg i. Br.) im Herzogtum Schwaben in der

Grafschaft Breisgau mit allem Zubehör und mit den Orten Endingen, Wendlingen, Kenzingen, Theningen, Burkheim und Bahlingen (alle Kr. Freiburg i. Br.) zu freiem Verfügungsrecht zum Nutzen des Klosters RI II,4 n. 1572. Am 5. Januar 1018

bestätigte Heinrich dem Kloster die Besitzungen und die Immunität.RI II,4 n. 1917. Am 2. September des Jahres 1018 war Kaiser Heinrich wieder in Zürich. auch dieses Mal suchte ihn Abt Wirunt dort auf. Heinrich schenkt dem Kloster Einsiedeln auf Bitten des Abtes

Wirunt den um die Abtei gelegenen unwegsamen und unkultivierten Wald mit allen Nutzungsrechten innerhalb angeführter Grenzen RI II,4 n. 1936. Dieses Gebiet umfasste das Sihl-und Alpthal. Allerdings hatten die Schwyzer in diesem Gebiet

nördlich der Wasserscheide der Mythen schon vor 1100 den Landesausbau voran getrieben. Daraus entwickelte sich der Marchenstreit 100 Jahre später, auf den noch einzugehen ist.

Heinrich II. starb am 13. Juli 1024 in Grone. Ihm folgte mit Konrad II. der erste Salier nach, der 1027 zum Kaiser gekrönt wurde. Das gute Verhältnis zum Herrscherhaus blieb auch unter dem Nachfolger erhalten. Konrad schenkt dem Kloster Einsiedeln unter Abt Wirunt

auf Intervention der Königin Gisela und des Erzbischofs Aribo von Mainz zwölf Hufen zu Steinbrunn im Sundgau in der Grafschaft Ottos samt allem Zubehör zu freiem Eigen. Die Schenkungsurkunde wurde am 25. Juli 1025 in Speyer ausgestellt. RI III,1 n. 43

Während der Amtszeit von Abt Wirunt stellte Kloster Einsiedeln immer wieder Äbte anderer Klöster aber auch Bischöfe. 995 wurde Otker Abt in Disentis. Er soll ein Bruder Wirunts gewesen sein. Um 1000 gibt es auch eine Schenkungsurkunde dieses Abtes von

zwei Prädien in Lenzikon an das Kloster Einsiedeln. Er regierte von 995-1012. Auch der Nachfolger Otkers kam aus Einsiedeln, nämlich Adalgott I., der als Seliger verehrt wird. Dieser regierte von 1012-1031. 1020 schenkte Heinrich II. dem Bischof

Heriward von Brixen und dessen bischöflicher Kirche die Abtei Disentis mit allem Zubehör zu freiem Verfügungsrecht der Kirche. Die Abtei verlor damit unter dem zweiten aus Einsiedeln stammenden Abt ihre Selbstständigkeit. Das hängt wohl mit der Lage der

Abtei am Lukmanierpass zusammen die wegen der kaiserlichen Interessen in Italien bedeutsam wurde. Auch für das Kloster Pfäfers, das 731 aus der Reichenau heraus gegründet worden ist, werden Äbte aus Einsiedeln angeführt und zwar Gebene , Eberhard und

Hartmann. Allerdings kollidiert die Einsiedler Überlieferung mit der Pfäferser Klosterüberlieferung.

Hartmann war erst Mönch in Einsiedeln, dann als Abt nach Pfäfers postuliert und war schließlich ab 1026 Bischof von Chur und als solcher mehrmals für Kaiser Konrad II. tätig. Er schenkte dem Kloster Einsiedeln um 1026 seine Prädien in Wagen und Eschenbach.

In Sankt Blasien wurde Bernhard als Probst eingesetzt. Das wird gestützt durch die Tatsache, dass bis St. Blasien die Gewohnheiten der Abtei Fruttuaria übernahm, die von Einsiedeln Geltung hatten. Auf dem Hohentwiel bestand ein kleines Kloster, das

Heinrich II. um 1005 nach Stein am Rhein übertrug. Da ein aus Einsiedeln stammender Abt Florat noch Abt “von Twyel” genannt wird, müsste er in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts gelebt haben.

1026 –1034 war Wartmann Bischof von Konstanz. Er stammte aus der Familie Grafen von Kyburg- Dillingen. Hermann der Lahme erwähnt in seinem Chronicon, dass dieser Mönch in Einsiedeln gewesen ist.

Auch das Bistum Como hatte einen Einsiedler Mönch auf dem Bischofsstuhl, nämlich Eberhard, der 1004 von Heinrich II. zum Bischof berufen wurde. (1004-1006)

Abt Wirunt verstarb nach 30-jähriger Amtszeit am 11. Februar 1026. Zu seinem Nachfolger wird Embrich am 26. Februar 1026 gewählt. Bonstetten, von dem die erste gedruckte Geschichte des Klosters Einsiedeln (1494) stammt, macht aus ihm einen Freiherren von

Abensberg. Das ist allerdings nicht belegt, genauso wenig wie die Tatsache, dass er Kanoniker in Freising war, ehe er ins Kloster Einsiedeln eintrat. Ganz so abwegig ist dies aber gar nicht. Als Ahnherr der Abensberger gilt Graf Babo, der 32 Söhne gehabt haben soll.

Als Burggraf von Regensburg hatte dieser auch Beziehungen zu Wolfgang, der damals Bischof von Regenburg war und ja seine kirchliche Karriere als Mönch in Einsiedeln begonnen hat. Und Babo war auch Vogt in Freising.

Es gibt also durchaus Berührungspunkte. In Embrichs Amtszeit fallen zwei wichtige Ereignisse. Das eine ist die Klostergründung von Muri, das andere der Klosterbrand von Einsiedeln im Jahre 1029.

Am 19. August 1027 bestätigte Konrad in Zürich dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, die namentlich aufgeführt waren samt allem Zubehör und die Immunität.RI III,1 n. 112. Auch sein Nachfolger Heinrich III. tat dies und zwar am 04.02.1040 auf der

Reichenau. König Heinrich III. bestätigt dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, unter andern im Zürichgau: Uerikon, Meilen, Oetwil, Stäfa, Lindau, Rüti, Männedorf, Esslingen, Adlikon, Turbenthal, Rickenbach, Hittnau.

Auch unter Abt Emrich wurden weiterhin Mönche aus Einsiedeln zu Äbten anderer Klöster berufen oder besetzten Bischofstühle.Warmann von Dillingen,der aus der Familie der Grafen von Kyburg-Dillingen stammte, wurde 1026 Bischof von Konstanz und

war das bis 1034. Dass Hartmann von Einsiedeln nach Pfäfers als Abt postuliert wurde und auch 1026 Bischof von Chur, ist oben schon gesagt worden. Zu Embrichs Zeit lebte auch ein Mönch im Kloster, Ethicho. Er war wie Embrich zunächst Weltkleriker und ein Verwandter des Ebersberger

Grafen Adalbero, der das von Eberhard gegründete Chorherrenstift in ein Benediktinerstift umwandelte. 1045 wurde Ethicho gegen den Willen der Mönche, die bereits Gerwich gewählt hatten, als Abt in Ebersberg eingesetzt. Er regierte dort anderthalb Jahre.

Wichtigstes Ereignis in der Amtszeit aber war die Gründung von Muri.

1027 gründete Graf Radbot von der Habsburg (um 985 bis etwa 1045) und seine Gemahlin Ita von Lothringen das Kloster Muri im Kanton Aargau.

5 Jahre später wurden Mönche aus Einsiedeln gesandt, die die Abtei aufbauen sollten. Abt Embrich hatte den aus Solothurn stammenden Mönch Reginbold damit betraut. Noch andere Mitbrüder folgten. Sie erhielten

Bücher und Kirchengeräte, sowie Kleider und Hausgeräte aus Einsiedeln. Bischof Warmann aus Konstanz übertrug der jungen Abtei die bereits bestehende Kirche und deren Einkünfte. Reginbold ließ die Kirche abtragen und erbaute

für das Volk eine neue, die er St. Goar weihte. Dann ließ er das eigentliche Kloster und eine Kapelle, die Michael geweiht war, erbauen. Auch eine Schule und ein Scriptorium wurde errichtet. Vor Vollendung des Klosters aber verstarb Reginbold.

Er wurde in der Klosterkirche bestattet. Werner (1025-1096), Radbots Sohn, bat den Einsiedler Abt, auch hier gab es mittlerweile einen Nachfolger, nämlich Hermann, um einen Nachfolger für die Hausstiftung. Abt Hermann entsandte

Burkhard der aus Gossau stammte und schon von klein auf im Kloster war. Er vollendet den Kirchen-und Klosterbau. Damit Einsiedeln keine Ansprüche auf die junge Abtei erheben konnte, ließ Werner Burkhard zum Abt wählen. Dieses Amt hatte er noch

sieben Jahre inne. Er starb im Jahre 1073. Werner verzichtete 1082 auf die Herrschaft über das Kloster Muri. Er ließ Mönche aus St. Blasien kommen und die Einsiedler Bräuche abschaffen. Muri wurde in eine Schutzvogtei umgewandelt.

Nicht nur vom Wachsen des Klosters ist aus Embrichs Amtszeit zu berichten. In seiner Regierungszeit brannte das Kloster zum ersten Mal. Nach dem Liber Heremi hatte ein gewisser Eppo das Kloster in Brand gesteckt. Er stammte aus der Familie

der Nellenburger, war ein Sohn Mangolds und hatte wohl aus Rache den Brand gelegt, weil ihm die Vogtei über das Gotteshaus entzogen worden war, die sein Vater innegehabt hatte. Zur Sühne stiftet er später Stetten bei Bremgarten.

Abt Embrich baute wohl zuerst die Wohnräume wieder auf.1031 legte er den Grundstein zur neuen Kirche, die 1039 geweiht wurde. Acht Tage vor der Weihe waren Reliquien von der Reichenau nach Einsiedeln gebracht worden.

Embrich verstarb am 8. Februar 1051. Ihm folgte am 15. Februar 1051 Hermann I. als Abt. Er stammte aus der Familie der Udalrichinger, einem fränkisch-alemannisches Adelsgeschlecht, das in Bregenz und Winterthur ansässig war. Hermanns Vater

war Werner von Winterthur. Er starb zusammen mit seinem Sohn Liutfried 1040 als Bannerträger Heinrichs III. auf einem Feldzug gegen Bretislav von Böhmen bei Neumark. Auch Hermanns andere Brüder nämlich Adalbert II. von Winterthur

und Werner der II. fielen in einer Schlacht und zwar in der Normannenschlacht von Civitate am 18. Juni 1053, bei der das Herr von Papst Leo IX. vernichtend geschlagen wurde. Und damit wären wir bei der Mutter des Abtes. Werner war mit

Irmgard von Nellenburg verheiratet, einer Schwester des Grafen Eppo von Nellenburg. Dieser war mit Hedwig von Egisheim verheiratet und Hedwig war eine Nichte von Papst Leo. Die Verwandtschaft des Abtes mit dem Papst wird auch im Liber heremi

erwähnt und die gleiche Quelle sagt, dass der Papst deshalb dem Abt 1055 das Recht der Pontifikalien verlieh. Graf Eppo und Hedwig stifteten 1049 das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen. Es ist nicht sicher aber ziemlich wahrscheinlich, dass Mönche aus

Einsiedeln die Gründung besiedelten. Sicher ist aber, dass Hermann bei der Klosterkirche am 3. November 1064 in Schaffhausen dabei war. Die Weihe nahm Bischof Rumold von Konstanz (1051-1069), der nach Bonstetten auch Mönch in Einsiedeln war, was

allerdings ziemlich unsicher ist.

Am 23. 2. 1064 verlieh König Heinrich IV. den Dienstleuten der Abtei das Recht der Dienstleute der Abtei St. Gallen. Dienstleute oder Ministeriale waren Königsfreie, die sich der Reichskirche zur Verfügung stellten um so dem vom König

geforderten Kriegsdienst zu entkommen. Da sie aber nun der Kirche zu Dienst verpflichtet waren, mussten sie dennoch in den Krieg ziehen, wenn wie z. B. bei Italienzug Ottos II. die Abteien Reichenau und St. Gallen dem Kaiser

Panzerreiter zur Verfügung stellten. Da die Äbte diese Ministerialen für ihr Reiterei ausbilden ließen, lässt die Verleihung des Rechts von St. Gallen an die Dienstleute von Einsiedeln dass es zu mindestens von diesem Zeitpunkt an

auch Pferdezucht und einen Marstall im Kloster Einsiedeln gab. Am 8. April 1065 starb Abt Hermann. Ihm folgte Heinrich I. Dieser Abt ist allerdings in den Urkunden nicht belegt. Überliefert ist in den Annales Einsidlens und im Liber Heremi

lediglich das Jahr seiner Wahl sowie sein Todesjahr 1070. Nach dem badischen Geschlechterbuch gehörte er zur Familie Lupfen-Stühlingen. An diesen Abt wandte sich 1065 Graf Adalbert von Calw. Dieser war ein Neffe von Papst Leo.

Adalberts Vorfahren hatten um 830 das Kloster Hirsau gestiftet. Das Kloster war allerdings stark heruntergekommen, weswegen ihn Leo bat, sich um das Kloster zu kümmern. Da, wie wir gesehen haben, der Papst ja verwandtschaftliche Beziehungen zum Kloster

Einsiedeln hatte, ist es durchaus denkbar, dass Leo Graf Adalbert an Einsiedeln verwies.

Abt Heinrich schickte den Mönch Friedrich zusammen mit 12 Brüdern nach Hirsau. Friedrich stammte aus schwäbischem Adel. Friedrich führte ein vorbildliches Leben und zeichnete sich durch seine Frömmigkeit aus. Gerade das aber

machte ihn zur Zielscheibe von Neid und Missgunst. Ihm wurde ein sittliches Vergehen angedichtet, worauf ihn die Grafen von Calw seines Amtes enthoben. Sie beriefen dafür den Mönch Wilhelm aus dem Kloster St.

Emmeran in Regensburg. Bei allen verfingen die Verleumdungen nicht. Abt Ulrich von Lorsch (1056-1075) wies ihm das Michaelskloster auf dem Heidelberger Heiligenberg zu. Dort lebte Friedrich bis zu seinem Tode 1071. Wilhelm ließ sich in Hirsau erst nach

Friedrichs Tod zum Abt weihen. Friedrich wir als Seliger verehrt und sein Gedenktag wird auch heute noch im Stift Einsiedeln am 8. Mai begangen.

Unter den nach Hirsau entsandten Mönchen war auch Noker.Vor seinem Eintritt in Einsiedeln war er Weltpriester. In Hirsau schrieb er um 1070 ein “Memento Mori” die wohl erste frühhochdeutsche Bußpredigt im Paarreim. 1090 schickte ihn Abt Wilhelm nach

Zwiefalten das 1089 von den Grafen Kuno und Liutold von Achalm gestiftete Kloster (siehe Blog Zwiefalten). In Zwiefalten betrieb er den Aufbau seines jungen Klosters und erreichte, dass der apostolische Stuhl das Kloster in seinen Schutz nahm.

Vor 1070 war Seliger von Wolhusen ins Kloster eingetreten. Die Freiherren von Wolhusen besaßen zu dieser Zeit fast ein Drittel des Kanton Luzerns, auch die Hoch-und Blutgerichtsbarkeit hatten sie inne. Sie waren wohl burgundischer Abstammung

auch der ungewöhnliche Namen Seliger deutet darauf hin. 1070 tätigte er eine große Stiftung für das Kloster. Nach Bonstetten war er ins Kloster eingetreten, weil drei seiner Kinder ertrunken waren. Auch seine Frau Hedwig tat es ihm gleich.

1080 ist eine Hedwig von Wolhusen Äbtissin der Fraumünsterabtei. 1070 wurde Seliger Abt. 1073 schickte er Mönche zu Kaiser Heinrich, der gerade in Augsburg weilte. Am 24. Mai 1073 bestätigte Heinrich IV. die Freiheiten Einsiedelns von jeglicher

königlicher Einmischung und die freie Abtswahl.RI III,2,3 n. 633. Wichtig ist diese Urkunde auch, weil sich hier zum ersten Mal der deutsche Name Einsiedeln findet. (Quod (scil. Monasterium) solitarium vocatur, teu-tonice Einsiedelen).

1090 ging Kloster Einsiedeln mit St. Blasien eine Gebetsverbrüderung ein, ähnlich der, die schon vorher mit St. Gallen eingegangen wurde. Im St. Gallener Liber confraternitalum wird Einsiedeln erwähnt. Die Verbrüderung mit St. Blasien wurde später

erneuert und als die Mönche aus St. Blasien im Zuge der Säkularisation nach St. Paul im Lavanttal gingen, wurde die Verbrüderung wohl beibehalten, denn mit St. Paul besteht sie heute noch. Abt Seliger war schwer krank, was dazu führte, dass er 1090 resignierte.

Er bestimmte Rudolf zu seinem Nachfolger. Dieser war bis dahin Novizenmeister und Kämmerer des Klosters. Rudolf war von 1090 bis 1101 Abt. In seiner Amtszeit war Noker in Zwiefalten Abt geworden und nach Bonstetten gab es auch in Kempten

einen Abt, der aus Einsiedeln stammte, nämlich Eberhard.

Mit dem Tode von Papst Gregor VII. 1073-1085) hatte der Investiturstreit an Schärfe verloren. Dem Kloster Einsiedeln war es gelungen, sich weitgehend aus dem Streit heraus zu halten, anders als z. B. St. Gallen und Reichenau (siehe jeweils dort)

wo es sogar zu Feldzügen der Klöster untereinander gekommen war. St. Gallen, Fulda oder die Reichenau hatten berühmte Klosterschulen, Scriptorien, die für ihre Buchmalereien bekannt waren. Das war in Einsiedeln nicht in dem Maße der Fall,

aber wie gezeigt wurde, hatte Einsiedeln enormen Einfluss über Mönche, die an vielen Klöstern Abtsstühle einnahmen oder Bischöfe wurden.

Auf Rudolf folgte Gero(1101-1022). Nach Bonstetten stammte er aus dem Geschlecht derer von Altbüron, das schon Mitte des 12. Jahrhunderts ausgestorben war nach dem Liber Heremi war er ein Bruder des Grafen Ludwig von Froburg.

Am 2.10.1111 bestätigt der letzte Salier, Kaiser Heinrich V., dem Kloster Einsiedeln das Privileg seines Vaters vom 24. Mai 1073, das aus Freiheit von jeder königlichen Einmischung für seinen Besitz, es sei denn gegen räuberische Minderung, und aus dem Recht der

freien Abtwahl besteht.

Wie oben ausgeführt hatte das Kloster 1018 von Kaiser Heinrich II.größere Gebiete geschenkt bekommen. Dieses Geschenk entwickelte sich allerdings allmählich zum Danaergeschenk für das Kloster. Das Kloster hatte bereits eine intensive Rodungstätigkeit

entwickelt. Aber auch die Schwyzer hatten ihren Landesausbau vorangetrieben. Im Quellgebiet von Sihl, Alp und Biber wurde im 11. Jahrhundert vermehrt Großviehhaltung betrieben. Dazu war aber mehr Weideland und Alpen erforderlich und dies war auf

Klostergebiet reichlich vorhanden. Der Konflikt war somit vorprogrammiert. Bäuerliche Rodungen aber auch Mönchsentführungen sorgten für Zündstoff. Abt Gero und sein Vogt Ulrich von Rapperswil klagte in Basel vor Kaiser Henrich V. Am 10.3.1114 erhielt das

Kloster Recht. Die Grafen Ulrich und Arnolf von Lenzburg sowie die Dorfleute von Schwyz wurden durch Spruch der Fürsten nach alemannischen Recht verurteilt. Sie mussten das Weggenommene zurückgeben und dem Kaiser 100 Pfund Busse erlegen.

Der Kaiser bestätigte die Immunität des Klosters, verlieh ihm den Boden der Zelle mit dem gesamten umliegenden Wald und die gesamte umliegende Mark.

Das war aber erst der Anfang einer fast 250 Jahre dauernden Auseinandersetzung, die erst nach dem Friedensschluss nach der Schlacht am Morgarten ihr Ende fand.

Abt Gero war auch als Bauherr tätig. Er ließ die Brücke über die Sihl bauen, die auch Teufelsbrücke geheißen wird. Gleich bei der Brücke in Egg wurde Paracelsus wohl 1493 geboren. Außerdem ließ er die Kapelle der beiden

heiligen Johannes erbauen. Bischof Ulrich I. (1111-1127) weihte sie.

Mit dem Kloster Gengenbach im Kinzigtal ging Abt Gero eine geistliche Verbrüderung ein. Weniger harmonisch verliefen die Beziehungen zu Alpirsbach. Aus nicht mehr bekannten Gründen sollen sich Mönche aus Alpirsbach

in Einsiedeln aufgehalten haben. Bei ihrem Weggang sollen sie das Haupt des Heiligen Justus mitgenommen haben. Erst 1143 kam es nach Einsiedeln zurück. Gero starb im Jahr 1122.

Auf ihn folgte Werner von Lenzburg. Über seine Herkunft gibt es verschiedene Meinungen. Das Liber Heremi bezeichnet ihn als Sohn des Arnulf von Altbüron und der Chuonza, bemerkt aber, dass andere ihn als Sohn

des Grafen Arnold von Lenzburg und der Chuonza von Altbüron sehen. 1130 schenkte Lütold von Regensberg, der zur Familie der Freiherren von Regensberg gehörte, einem Schweizer Adelsgeschlecht im Zürichgau, das wahrscheinlich von den burgundischen Grafen

von Mömpelgard-Mâcon abstammte, zusammen mit seiner Gattin Judenta und seinem Sohn Lütold ihren Besitz in Fahr an das Kloster Einsiedeln, verbunden mit der Auflage, dass das Kloster dort ein Frauenkloster errichten und unterhalten

müsse. Am 15. Juli 1133 bestätigte Kaiser Lothar dem Kloster der hl. Maria und Mauritius zu Einsiedeln den von Ludolf von Regensberg, dessen Gemahlin Judenta und Sohn Ludolf zur Gründung eines Frauenklosters nach dem Ordo von Muri und Berau (in modum

sanctimonialium in Murensi vel Peraugiensi [coenobio ]) nebst Kapelle übertragenen Ort Fahr, die Regelung der Vogteiverhältnisse, wonach der jeweils Älteste aus der Stifterfamilie, der zugleich Besitzer (possessor) der Burg Regensberg ist, Vogt sein soll, und

bekräftigt die von Ludolf dessen familia erteilte Erlaubnis, daß sie der Kirche in Fahr Schenkungen aus Eigenbesitz zuwenden darf. – RI IV,1,1 n. 490 . Am selben Tag lässt sich der Abt in Königslutter die Verleihungen Ottos I. und seines Sohnes an die Kirche von

Einsiedeln bestätigen. Auch lässt sich der Abt die Kompetenzen des Vogtes genau umschreiben. War das weise Voraussicht oder gaben bereits bestehende Spannungen Anlass zu solchen Vorkehrungen? Der Kaiser setzte fest, dass der Vogt über das Gesinde

des Abtes in dessen Hoheitsgebiet nur soviel Gewalt hatte, wie der Abt zu ließ. Untervögte und Verwalter durfte der Vogt nicht anstellen. Bei Zuwiderhandlung hatte er 100 Pfund Gold zu zahlen, wovon die Hälfte an die kaiserliche Kammer, die andere Hälfte an das

Kloster gehen sollte. Außerhalb des Hoheitsgebietes hatte der Vogt den Klerus nicht zu behelligen.Am Anfang lag die Vogtei bei den Herzögen von Schwaben. Im 10. Jahrhundert ging sie an die Nellenburger über. Abt Embrich entzog Ebbo von Nellenburg die

Vogtei, worauf wie oben berichtet dieser das Kloster anzündete. 1114 lag die Vogtei bei den Herren von Rapperswil.

Auf Lothar III., der 1137 bei Breitenwang starb, folgte Konrad III. (1138-1152). “Konrad erneuert und bestätigt ([renovamus et inn]ovando confirmamus) Abt Werner und den Mönchen des Klosters Einsiedeln (monasterio sanctę dei genitricis et virginis Mariae et sancti

Meginradi, Mavricii quoque sociorumque eius, quod Solitarium vocatur theutonice Einsidellon) auf deren Bitten und mit Zustimmung der anwesenden Reichsfürsten (astipulatione … regni principum), nämlich des päpstlichen Legaten und Erzbischofs Albero von Trier,

Erzbischofs (Humbert) von Besançon, der Bischöfe Stefan von Metz, Albero von Lüttich, Ortlieb von Basel, Bucco von Worms, Embricho von Würzburg und Werner von Münster, der Herzöge Friedrich (II. von Schwaben), Konrad (von Zähringen) und Matthäus (von

Oberlothringen), Markgraf Hermanns (von Baden), Graf Bertolfs (von Nimburg) und Graf Friedrichs (von Pfirt) die bereits früher gewährte Freiheit, daß von keinem seiner Nachfolger in den Besitz des Klosters eingegriffen werden darf. Des weiteren verbietet er

widerrechtliche Eingriffe jedweder weltlichen Person in das Kloster, bestimmt, daß nur der Abt über die familia und die Ministerialen Herrschaft ausübt (interdicimus, ut nulla secularis potestas, dux vel marchio, comes aut vicecomes, advocatus vel sub advocatus

aliquam in eadem abbatia iniustam vel violentam exerceat potestatem, sed tota eiusdem ęcclesię familia intus et exterius specialiter autem illi ministeriales ęcclesię, qui abbati fratribusque cotidiano servitio assistunt, quadam familiaritatis libertate de omni forisfacto

abbati tantum respondeant) und gewährt den Mönchen das Recht der freien Wahl eines Abtes aus ihrem Konvent.“ Das geschah am 28. Mai 1139 in Straßburg. RI IV,1,2 n. 134 Konrad bestätigte vor Weinsberg eine Schenkung von Gütern in Rümlang und Riet.

1141 war der päpstliche Legat Dietwein in Deutschland. Er stammte aus Schwaben, war Prior in Maursmünster, später Kardinal von Santa Rufina und Porto. Er weihte 1141 die neuerbaute oder restaurierte Kirche auf der Ufnau. Bei dieser Gelegenheit wurden

die Gebeine des Heiligen Adelrich erhoben und seine Heiligsprechung vollzogen. Das erste erhaltene Abtssiegel von Einsiedeln stammt von Abt Werner. Er verstarb am 5.oder 6. März 1142. Sein Nachfolger wurde Rudolf II. Das Liber Heremi und auch das

Badische Geschlechterbuch sehen in ihm ein Familienmitglied der Grafen von Lupfen. Bei seiner Wahl zeigte sich, dass die Vorkehrungen Abt Werners durchaus sinnvoll waren, als er sich von Konrad die freie Abtwahl bestätigen ließ. Die Mönche wählten

den neuen Abt. Doch der Klostervogt Rudolf von Rapperswil (Vogt von 1142-1144) sowie Ministeriale erkannten die Wahl nicht an, da sie nicht gehört worden waren. Sie überfielen das Stift, verwundeten einige Mönche und auch den neugewählten Abt.

Diese flohen nach Konstanz zu Konrad, der gerade in Konstanz (oder auf der Reichenau) weilte und dort einen Hoftag abhielt.Er setzt Rudolf, der von den Mönchen rechtmäßig erwählt wurde, als Abt der Abtei Einsiedeln ein und ordnet dessen Weihe durch den

päpstlichen Legaten und Kardinalbischof Dietwin (von S. Rufina) an. RI IV,1,2 n. 233 4 Der päpstliche Legat und vier Bischöfe, nämlich Embricho von Würzburg, Otto von Freising, Hermann von Konstanz und Konrad von Chur, sowie die Äbte Fridelo von Reichenau

und Werner von St. Gallen waren zugegen. An weltlichen Größen waren die Herzögen Friedrich (II.) von Schwaben und sein Sohn Friedrich, Konrad (von Zähringen) (Burgundionum dux), Matthäus von (Ober-)Lothringen und Welf (VI.), die Grafen Rudolf von

Bregenz, Rudolf von Ramsberg, der Markgrafen Hermann von Baden, die Grafen Friedrich und Burchard von Zollern, Markward von Veringen, Eberhard von (Ober-)Kirchberg und Werner von Habsburg vertreten. Am 12.4.1142, das war der Palmsonntag,

weihte der päpstliche Legat Dietwein Rudolf auf der Reichenau zum Abt von Einsiedeln. Auf Geheiß des Legaten wurde auch der Streit um das geraubte Haupt des heiligen Justus beendet. Er wies die Mönche von Alpirsbach 1143 an, das Haupt zurück zu geben.

Zu Beginn der Amtszeit des neuen Abtes flammte auch der Streit mit den Schwyzern und den Grafen von Lenzburg wegen der Alpen und Weiden wieder auf. In Straßburg wurde am 8. Juli 1143 “auf Intervention und Bitten Königin Gertruds der Streit zwischen Graf

Ulrich von Lenzburg (Ǒthelricum de Lenzenbůrg), dessen Miterben und den Einwohnern von Schwyz (cives de Suites) einerseits und Abt Rudolf von Einsiedeln (monasterii Megenradescella dicti, quod consecratum est in honorem sanctę dei genitricis Marię sanctique

Mauricii martyris) andererseits zur Entscheidung durch das Gericht seines Hofes (finali iudicio curię nostrę) vorgelegt. Er läßt zu diesem Zweck auf dem Hoftag in Gegenwart des Einsiedler Vogtes Rudolf von Rapperswil eine Urkunde Kaiser Heinrichs V. verlesen, mit

der aufgrund eines Urteils der örtlich zuständigen Schwaben dieselbe Angelegenheit zugunsten des damaligen Abtes Ger und dessen Vogtes Ulrich (von Rapperswil) entschieden wurde: Die Grafen Rudolf und Arnulf (von Lenzburg) und die Einwohner von Schwyz,

welche ein an ihre eigenen Felder angrenzendes Waldgebiet, das dem Kloster von den Kaisern Otto II., Otto III., Heinrich III. und Heinrich IV. als Reichsgut überlassen worden war, gewaltsam an sich gebracht hatten, wurden zu einer Buße verurteilt. Konrad verhängt

über den Grafen Ulrich und seine Streitgenossen, die dieses Urteil nicht akzeptiert hatten, eine weitere Geldstrafe und bestätigt den Besitzstand Einsiedelns innerhalb genannter Grenzen nach dem Vorbild von in seiner Gegenwart und mit Zustimmung des Hofes

anerkannten, von früheren Königen und Kaisern ausgestellten Privilegien des Klosters” . Die Liste der Zeugen war wieder beindruckend nämlich die Bischöfe Embricho von Würzburg, Burchard von Straßburg und Ortlieb von Basel, die Äbte Berthold von Murbach,

Wibald von Stablo, Fridelo von Reichenau und Walter von Selz, Herzog Friedrich (II.) von Schwaben, Herzog Konrad (von Zähringen), Markgraf Hermann (von Baden), Rudolf von Hohenberg, Volkmar von Froburg, Graf Ulrich von Gammertingen, Graf Eberhard von

Kirchberg, Berthold von Kalden, Ludwig von Öttingen, Graf Dietrich von Mömpelgard, Graf Ulrich von Egisheim, Graf Siegfried von Boyneburg in Sachsen, Graf Adolf von Berg in Westfalen, Graf Simon von Saarbrücken, Graf Sigibert (von Frankenburg), Heinrich von

Rheinau, Marquard von Grumbach, Konrad von Schwarzenberg, Graf Berthold von Nimburg, Sigebodo von Hohweiler, Marquard von Rothenburg, Berthold von Tannegg, Heinrich von Rheinfelden, Konrad von Krenkingen, Heinrich von Küssaberg, Burchard von

Herznach, Hugo von Teufen. – RI IV,1,2 n. 277

1155 verkaufte Rudolf das am Bodensee gelegen Landgut Maurach an das Kloster Salem (heute direkt unter der Birnau) und kaufte dafür ein günstiger gelegenes Gut. Am 18.3. 1161 bestätigte Papst Viktor IV. dem Kloster die Schenkung des Kloster

Fahr und erklärte dieses als unveräußerliches Eigentum von Kloster Einsiedeln.Viktor IV. war der von Barbarossa gestützte Gegenpapst zu dem am 18. September 1159 gewählten Papst Alexander III. Aus der von Viktor ausgestellten Urkunde lässt sich schließen,

dass Einsiedeln auf Seite der Staufer stand. Rudolf starb am 15. November 1171. Und es wiederholten sich die Vorgänge der Wahl von Rudolf. Die Mönche wählten einen Abt aus ihrer Mitte

aber auch diesmal erkannte ihn der Vogt Rudolf von Rapperswil nicht an. Sein Name ist nicht näher bekannt. Der Vogt verlangte, dass sein Bruder, der Mönch in St. Gallen war Abt in Einsiedeln werden sollte. Nach dem Liber Heremi und Bonstetten war es Warin.

Der Vogt hatte den Mönchen so zugesetzt, dass sie sich fügten. Einige gelangten allerdings nach Säckingen, wo sich Friedrich gerade aufhielt. Er setzte am 28. Februar oder 1. März beide Äbte ab RI IV,2,3 n. 2011 und ernannte Werner II. zum Abt von Einsiedeln.Er war

erst Diakon, als er zum Abt bestimmt wurde. Deswegen wurde er im Fraumünster in Zürich zu Priester geweiht. Am 5. März kehrte er nach Einsiedeln zurück. Er suchte die Misswirtschaft der vergangenen Jahre wieder gut zu machen. Ob sich das nur auf die beiden

Jahre mit zwei Äbten oder einen längeren Zeitraum bezieht, kann ich nicht ersehen. Auf jeden Fall erwarb er versetzt Kirchengüter für 200 Mark zurück. In Einsiedeln und auf Stiftsgütern ließ er neue Bauten erstellen. Er vermehrte den Grundbesitz. In einigen Orten,

so in Riegel, Pfäffikon, Brütten und Erlenbach zog er die Meierämter wieder an sich. Die Meier waren oft zu mächtig geworden und nützten ihr Amt zum Schaden des Klosters aus. Werner ersetzte sie durch Amtmänner, die man beliebig ihrer Stelle entheben

konnte.

Wahrscheinlich stammen von ihm auch die Konstitutionen, “ordo ad faciendum monachum”. Diese geben einen guten Einblick, was Brüder und Schüler das Jahr über Wäsche, Kleidern, Pelzen und Schuhwerk zu bekommen hatten. Zu Lebzeiten

Friedrich Barbarassos hatte der Abt keine Schwierigkeiten mehr mit seinem Vogt. Ab 1190 änderte sich dieses, so sehr dass er 1192 gegen den Willen seiner Mitbrüder resignierte. Dem Kloster blieb er aber noch als Dekan erhalten. Er mehrte noch den Klosterschatz

Werner war zugleich Bibliothekar und kümmerte sich um Bücher. Das Werk “abedecarius” ließ er in zwei Bänden binden.

Werner verstarb 1210. Der genaue Todestag ist nicht bekannt.

Nach der Resignation Werners scheint Rudolf von Rapperswil im 3. Anlauf an seinem Ziel angekommen. Die Mönche wählten wahrscheinlich auf erheblichen Druck seinen Bruder oder Sohn zum Nachfolger.Seine schlechte Regierung wird hervorgehoben, ja

er wird als “Flagellum quoddam iracundiae Dei” also als wahre Gottesgeissel bezeichnet. Doch nachdem, was wir wissen, scheint es doch, dass er den Nutzen des Stiftes zu wahren suchte. Er verteidigte das Präsentationsrecht gegenüber Bischof

Lütold von Basel (1192-1213) auf die Kirche von Hohenkirch im Oberelsass. Auch das Patronat über die Kirche von Stetten, auch im Oberelsass und die Leonhardskirche in Basel wurde anerkannt. Das Patronat über die Kirche in Weiningen, dass Judenta an Fahr

geschenkt hatte, musste er gegenüber Bischof Diethelm von Konstanz aber aufgeben. 1206 musste er aber die Abtei abgeben, warum ist nicht mehr bekannt, wie die Einsiedler Annalen vermerken. Die selbe Quelle gibt auch an, das Ulrich im selben Jahr verstorben

ist. Der Einfluss der Rapperswiler Schutzvögte scheint nun gebrochen zu sein.Später wird das Verhältnis sogar freundschaftlich.

Nachdem Ulrich abgetreten war, nahm Berthold den Einsiedler Abtsstuhl ein, nach Bonstetten und dem Liber heremi ein Freiherr von Waldsee und aus der Familie der Grafen von Heiligenberg. Von Bonstetten wird er hochgerühmt, was sich ebenso wenig

belegen lässt, wie die Vorwürfe der Mißwirtschaft seines Vorgängers. Dass er aber von Papst Innozenz III. zusammen mit dem Bischof Reinherr von Chur (1194-1209), der für den Papst öfters in Streitsachen als Schiedsrichter tätig war, in der Streitsache des Grafen

Rudolf von Montfort und dem Abt Konrad von Alt-St. Johann, das ist ein Mitte des 12. Jahrhunderts im oberen Thurtal gegründetes Benediktinerkloster, als Schiedsrichter eingesetzt wurde, spricht durchaus für seinen Ruf. Auch für den Erzbischof von

Mainz, Siegfried von Eppstein, schlichtete er 1210 zusammen mit Abt Heinrich II. von Rheinau (1206-1233) in einer Streitsache der Äbtissin von Fraumünster in Zürich und ihrem Meier in Horgen. Der Spruch erging am 20. Juli 1210. Um diese Zeit brach auch der

Marchenstreit aufs Neue aus. Abt Bertold weilte am 31. März 1213 am Hoflager des jungen Stauferherrschers Friedrich II, der von dort aus den Kampf um sein Reich aufnahm. Möglicherweise wollte er sich Hilfe bei Friedrich in der Streitigkeit

mit den Schwyzern holen. Aber sicher hatte Friedrich zu derzeit andere Sorgen. Es ist auch möglich, dass diese alte Streitigkeit den Abt zur Resignation veranlasste. Der genaue Grund ist nicht bekannt, auch nicht sein Todesdatum. 1216 hat er wohl noch gelebt,

denn er wird in einer Urkunde über einen Güteraustausch im Jahre 1216 aufgeführt: “dominus Covnradus abbas, Bertholdusa prior abbas,”1213 .

Konrad stammte, wie das Liber Heremi und Bonstetten berichten aus der Familie der Grafen von Kiburg –Thun. Aus seiner Familie kennen wir neben Konrad noch Heinrich von 1216 bis 1238 Bischof von Basel sowie Burkhard von Unspunnen. Mit ihm, der zwischen

1232 und 1237 starb, erlosch die Familie im Mannesstamm. Als Konrad an die Regierung kam, war die Auseinandersetzung zwischen dem Staufer Friedrich und dem Welfen Otto noch in vollem Gange. Erst die Niederlage des Welfen in der Schlacht bei

Bouvines 1214 entschied den Machtkampf zugunsten Friedrichs, weil sein Gegenspieler Otto jetzt die Unterstützung vieler Reichsfürsten verlor. Den Kampf um das Königtum nutzten die Schwyzer um ihre Vorstöße auf das Stiftsgebiet wieder

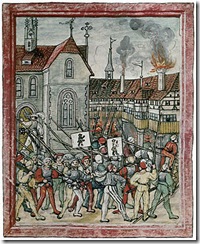

aufzunehmen. Diesmal ging es vor allem um die Gegend des oberen Sihltals. Sowohl das Stift als auch die Schwyzer rodeten in diesem Gebiet. Das führte zwangsläufig wieder zu Konflikten. Der Abt wandte sich an seine Schutzvögte Rudolf und Heinrich von

Rapperswil. Diese griffen wohl brachial durch. Sie brannten die Hütten und Ställe nieder, die die Schwyzer auf Klostergebiet errichtet hatten, nahmen Vieh und Werkzeug weg und wer sich zur Wehr setzte, wurde getötet. Die Sache wurde vor den

Landvogt im Zürichgau, Rudolf II. von Habsburg, gebracht,der im Amt auf die Grafen von Lenzburg gefolgt war. Am 11.6.1217 entscheidet Graf Rudolf II. von Habsburg den dreijährigen Streit zwischen Abt Konrad I. von Einsiedeln und den Vögten des Klosters Rudolf

und Heinrich von Rapperswil einerseits und den Landleuten von Schwyz anderseits um den Wald, in dem das Gotteshaus gelegen ist, als von beiden Teilen angerufener Richter unter Zuziehung von adeligen Herren und Dienstleuten, indem er die Urkunden und

Ansprachen beider Teile als abgetan erklärt und eine neue Grenzlinie festsetzt. Die Schwyzer bekamen das hintere Sihltal, sowie die Täler der Waag und Minster und das obere Alptal zugesprochen. Beide Parteien hatten vorher zugesagt, sich der Entscheidung des

Landgrafen des Zürichgaus zu fügen. Der Kompromiss, den Rudolf erreichte, fiel zwar zu Lasten des Stiftes aus, aber er beendete auch einen langen Streit. Er flammte zwar später nochmals aus, aber waren es bisher vor allem wirtschaftliche Gründe, so waren bei

seinem späteren Wiederaufleben vor allem politische Fragen im Spiel.

Weiteres Ungemach folgte. Nur 10 Jahre nach diesem für das Kloster unglücklichen Entscheid fiel, brannte es am 5. Mai 1226 wieder im Kloster. Die Kirche fiel dem Feuer zum Opfer, wurde aber noch im gleichen Jahr wieder aufgebaut. Bischof Konrad weihte die

Kirche und Abtskapelle wieder ein.

Am 8.5.1219 erneuert Bischof Konrad II. von Konstanz eine Urkunde seines Vorgängers Diethelm, wonach die Kirche Weiningen gemäss Stiftung der Judenta von Regensberg dem Kloster Fahr zustehen soll und der frühere Abt Ulrich I. von Einsiedeln dieses Recht

anerkannt hat. Dies geschah auf Bitten des Erzbischofs Eberhard von Salzburg. Damit war der Streit, der zwischen Abt Ulrich und dem Konstanzer Bischof Diethelm über das Patronat der Kirche von Weinigen bestanden hatte, endgültig beigelegt. Der päpstliche

Legat Konrad, Bischof von Porto bestätigte dies den Frauen von Fahr am 11. Januar 1224. 1230 gestattet Abt Konrad Rudolf von Rapperswil zum Dank für die Hilfe im Marchenstreit, sich auf der Landzunge Endingen anzusiedeln, die dem Stift gehörte. Dort enstanden

Stadt und Schloss Rapperswil.

Auch Konrad war im Auftrag des Papstes tätig. So hatte er im März 1217 einen Streit zwischen Diakon Heinrich und dem Konstanzer Propst Heinrich von Tanne um eine Kirche zu schlichten, zusammen mit Abt Cuno vom Kloster Marienberg und dem Propst des

Augustinerchorherrenstifts Öhningen auf der Höri.

Wahrscheinlich in der Amtszeit dieses Abts stammt das älteste Urbar von Kloster Einsiedeln. Es ist zwar nicht vollständig, gibt aber wertvolle Aufschlüsse über die Besitzungen des Klosters und dessen Einkünfte, aber auch über wirtschaftliche und kulturelle

Zustände.

Wie seine Vorgänger verzichtete auch Konrad auf die Abtei. Nach den Annalen geschah dies im Jahr 1234. Im gleichen Jahr ist auch sein Todesjahr.Nach der Resignation Konrads wurde Anselm von Schwanden zum Abt gewählt. Er entstammte dem

Geschlecht der Freiherren von Schwanden, die ihren Sitz in der Pfarrei Schupfen im Bezirk Aarberg hatten.Urkundlich fassbar wird Anselm erstmals am 25.1.1239. Da wird ein Gütertausch zwischen dem Zisterzienserkloster Kappel und dem Stift Einsiedeln

beurkundet. Kloster Kappel hatte 1228 von den Habsburgern den Hof in Baar im Kanton Zug erworben. Die Urkunde wird heute noch im Pfarrarchiv der Gemeinde Baar aufbewahrt und ist das älteste Schriftdokument der Gemeinde.

In Baar hatte das Kloster Einsiedeln am Mühlbach, einem Seitenarm der Lorze seine Klostermühle erbaut. Es ist dies die älteste Mühle im Kanton Zug. Das Kloster Kappel wollte wohl seinen Besitz in Baar ausweiten. Ein Gütertausch mit Kloster Einsiedeln bot sich an.

Für seine Besitzungen in Finstersee tauschte es die Mühle und einen Hof in Baar ein. Abt Heinrich von Kappel und Anselm vom Kloster Einsiedeln nahmen den Tausch vor. In der Folge taucht Anselm noch mehrere Male in Urkunden auf. Er nimmt Schenkungen

entgegen, die er oft gleich wieder als Lehen an den Schenkenden vergibt. So 1244 an den Bürger Anton von Rapperswil, der wohl derselbe ist, der am 25.1.1252 von Anselm den Zehnten der Pfarrei Meilen verliehen bekommt. Mit den Grafen von Rapperswil stand

er wohl auf gutem Fuße, den er tritt öfters als Zeuge in Urkunden des Grafen auf. Daneben gibt es kleinere Geschäfte, die Leibeigene betrafen.

Wie oben ausgeführt hatte Otto I. ja den Hof in Pfäffikon geschenkt. Das Kloster errichtete dort einen Speicher zur Lagerung des Zehnten. Abt Anselm ließ dort einen Turm errichten zur Abwehr feindlicher Angriffe und zum Schutz der Klosterländereien.

Wohl unter Abt Johannes I. von Schwanden wurde die Anlage mit Mauern, Wällen und Wassergräben weiter verstärkt. Auch in der Folgezeit war die Anlage wichtig. Sie diente öfters als Abtsresidenz. 1480 fand hier die Abtswahl statt und nach dem großen

Klosterbrand von 1577 kamen die Mönche hier für 7 Monate unter.

Auch in Diensten des Papstes finden wir den Abt öfters. In Rom war seit 1243 Innozenz IV. Papst.In St. Gallen war Burchard von Falkenstein 1244 Abt geworden (siehe Blog St.Gallen) Das Kloster stand bisher fest auf Seiten des Kaisers.

Der neue Abt aber schwenkte ins päpstliche Lage über. Der St. Gallener Abt wurde für seinen Positionswechsel schnell belohnt.Das Kloster Rheinau war durch seine Vögte, die Herren von Krenkingen in missliche Lage gebracht worden. Papst Innozenz hatte

die Verwaltung des Stifts dem Konstanzer Bischof Heinrich von Tanne übertragen. Doch dieser verstarb 1248. Der Papst übertrug am 7. September 1248 Abt Burchard die Verwaltung des vakanten Klosters. Allerdings stieß auf heftigen Widerstands des Nachfolgers

des verstorbenen Bischofs von Konstanz, Eberhard II. ein Neffe von Bischof Heinrich. Er erhob ebenfalls seinen Anspruch auf das Kloster. Der Papst befahl am Tag der Übertragung auf den St. Gallener Abt dem Rheinauer Konvent dem als Verwalter eingesetzten

Abt zu gehorchen und Abt Anselm aus Einsiedeln den Konvent nötigenfalls mit Gewalt zum Gehorsam zwingen. Am 30.5. 1250 beauftragte er Abt Anselm, das Kloster St. Gallen mit der Abtei Rheinau zu vereinigen und erst am 1.7.1250 gelangte der St. Gallener Abt in

den Besitz des ihm vom Papst zugesprochenen Klosters.

Auch Einsiedeln hatte sich nicht aus den Streitigkeiten zwischen Papst und Kaiser heraushalten können. Innozenz hatte nach seiner Wahl das Konzil 1245 abgehalten. Dort hatte er Kaiser Friedrich des Eidbruchs, der Häresie, des Sakrilegs und

der Unterdrückung der kirchlichen Freiheiten angeklagt. Der Kaiser wurde in allen Punkten schuldig gesprochen und erneut gebannt und der Gehorsam gegen ihn wurde verboten. Über alle Gebiete, die dem Staufer anhingen, wurde das Interdikt ausgesprochen.

Der Bischof von Konstanz wurde am 10. Juni 1247 bevollmächtig, die Durchführung mit schwersten Strafen zu erzwingen. Das Kloster Einsiedeln erwirkte sich, wie auch andere Klöster, die Erlaubnis, das Interdikt milder beobachten zu dürfen, also ohne

Glockenläuten Gottesdienst hinter verschlossenen Türen feiern zu dürfen, vorausgesetzt man habe nicht selbst zum Interdikt Anlass gegeben (16.12.1247).Auch Kremsmünster (21.1.1247), Pfäfers (23.5.1248), und Mehrerau (27.5.1248) erreichten diese

Vergünstigung. Weitere Gnadenerweise waren der 40 tägige Ablass für alle Gläubigen, die Einsiedeln an an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, an den Festen der Jungfrau Maria und am Fest der Kirchweihe besuchen.

Der Papst war also durchaus freigiebig mit Gnadenerweisen auch wenn es darum ging, Parteigängern mit Pfründen zu versorgen. Nachdem sich solche Ansinnen häuften, wandte sich Anselm an den Bischof von Sitten, Heinrich von Raron und den St. Gallener Abt um

Vermittlung. Darauf bestimmte Innozenz am 31.8.1250, dass das Kloster von solchen Belästigungen verschont blieb. Der Propst von Interlaken wurde beauftragt, dafür zu sorgen. Am 16.2.1251 erlaubte der Papst dem Abt den Gebrauch des Siegelrings und Mitra auf

Lebenszeit.

Auch der Nachfolger von Innozenz, Papst Alexander IV. (Papst von 1254-1261) setzte Abt Anselm ein. Auf der Reichenau war Burkhard von Hewen von 1253-1259 (siehe Reichenau)Abt. Das Kloster war ziemlich heruntergekommen. Die Mehrheit der Mönche

wandte sich an Papst Alexander. Dem Abt wurde Verschleuderung der Klostergüter, Simonie und Zerstörung des Ordensleben vorgeworfen. Darauf hin setzte der Papst den Abt von Ottobeuren Heinrich, Anselm von Einsiedeln und den Abt von Neuwiller im Elsass

zur Untersuchung der Vorwürfe ein. Außerdem sollten sie auch eine Reform des Klosters voranbringen. Am 6. Februar 1258 übertrug Papst Alexander den St. Gallener Abt Berchtold die geistliche und weltliche Verwaltung Kloster Reichenaus. Das wieder rief den

Konstanzer Bischof auf den Plan, der an die päpstliche Kurie berichtete, der Bericht Burchards sei reine Erfindung. Daraufhin wurde Anselm wieder mit der Untersuchung der Vorfälle betraut. Am 7. März 1258 befahl der Papst, Abt Anselm bei er Untersuchung

zu unterstützen. Außerdem nahm er die ”erschlichene Bestellung des Abts von St. Gallen zum Koadjutor des Reichenauer Abts” zurück. Burkhard verzichtete auf die Reichenau und schlug Albrecht von Ramstein als Abt für die Reichenau vor.

Dieser war Pförtner und Konventuale in St. Gallen, außerdem ein Vetter und Vertrauten Burchards. Der Papst berief nun die beiden streitenden Parteien nach Viterbo. Dort gelang es dem Papst, Abt und Bischof zu versöhnen. Albrecht wurde1259 zum

Reichenauer Abt gewählt.

Die im Züricher Urkundenbuch abgedruckte Urkunde Nr. 1325 ist die letzte, die uns von Anselm überliefert ist. Es handelt sich um eine Schenkung Anselms eines Guts in Killwangen an das Kloster Wettingen.

Am 30. Dezember 1266 verstarb Abt Anselm.

Als sein Nachfolger wurde Ulrich II. von Winneden gewählt. Das Liber Heremi sagt, dass er vorher Kustos gewesen sei und in einer Urkunde (Züricher Urkundenbuch III Nr. 1214) erscheint auch ein Kustos Ulrich als Zeuge.

Er stammte aus der Familien der Edlen von Winneden, das heutige Wennedach, Gemeinde Reinstetten im Kreis Biberach/Riss. Er hatte wohl drei Brüder, einen namens Heinrich, der die Herrschaft Wennedach innehatte,

einen, dessen Namen wir nicht mehr kennen und Konrad, der Mönch in Augsburg war. Heinrich hatte drei Kinder, Mechthild, die Klosterfrau in Fahr wurde, Diethoh, der uns noch begegnen wird und ein drittes, dessen Name uns nicht bekannt ist.

In Urkunden tritt der Abt erstmals am 25. Oktober 1268 auf (Züricher Urkundenbuch Nr.1397) Es geht hierbei um einen Streit über Eigentumsrechte um eine Mauer zwischen einem Hof des Klosters Einsiedeln und dem Fraumünsterkirchhof in

Zürich. Am 13. Januar 1275 gibt der Abt und der Konvent Güter in Laupheim, Wennedach und Simmisweiler an den Edlen Diethoh von Winnenden zurück, die dieser dem Kloster geschenkt und zu Lehen zurückerhalten habe, zurück,

da sie, so die Begründung, mehr Kosten verursache, als das Kloster daraus je erwirtschaften könne. Der Bauhistoriker Stefan Uhl aus Warthausen meint, dass es sich dabei auch um eine Verschleierung der tatsächlichen Besitzverhältnisse

gehandelt haben kann. Möglicherweise hat es sich ursprünglich um Reichsgut gehandelt. Und wenn es nun aus Einsiedeln unter der Vorspieglung wirtschaftlicher Erwägungen zurückgegeben wurde, konnte es faktisch in den Eigenbesitz Diethohs übergehen.

1270 erwarb Ulrich die Vogtei über die Kirchengüter in Erendingen im Kanton Aargau zurück.

Am 29. September 1273 wurde Rudolf von Habsburg zum deutschen König gewählt. Damit endete das Interregnum und es kehrte allmählich wieder Rechtssicherheit im deutschen Reich ein. Im Januar kam der neugewählte König nach Zürich.

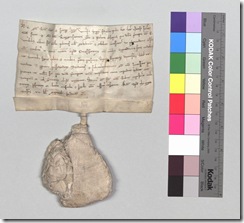

Auch Abt Ulrich kam nach Zürich. Dort wurde am 26.1.1274 folgende Urkunde ausgestellt: “König Rudolf I. erklärt, dass er Abt Ulrich II. von Winneden zu Einsiedeln in der Konstanzer Diözese durch das königliche Zepter mit der fürstlichen Würde bekleidet und ihn

unter die Zahl seiner Fürsten aufgenommen habe, allen Dienstmannen, Rittern und Untertanen der gedachten Abtei gebietend, demselben als solchem in der Verwaltung der Temporalien Gehorsam zu leisten.” Damit wurde erstmals diese Würde an

den Einsiedler Abt verliehen, wobei Rudolf ausdrücklich bezeugt, dass schon frühere Äbte diese Würde besessen hätten.

1275 wurde das Zehntbuch für die Einziehung des Kreuzzugszehnt, der 1274 auf dem beschlossen worden war, angelegt. Dieser wurde dann von 1274-1280 von allen Beziehern geistiger Pfründen erhoben. Dazu mussten sie eine eidliche Selbstangabe abgeben.

Der Einsiedler Abt gab 761 Pfund an Damit hat man ein schönen Einblick in die Vermögenslage des Stiftes.Oft hatten Eigenleute verschiedener Herren Stifte geheiratet. Das hatte immer wieder zu Schwierigkeiten geführt. Nun einigten sich Stifte, dass Eigenleute

untereinander heiraten konnten, als ob sie demselben Herrn gehörten. 1276 gab es eine solche Genossame zwischen den Stiften Pfäfers, Disentis, Chur, Schänis, St. Gallen, Reichenau,Luzern, Säckingen Zürich und Einsiedeln.

1277 begab sich Abt wohl auf eine Romfahrt. Am 11.8. 1277 verstarb er in Como und ist dort wahrscheinlich auch begraben.

In seiner Amtszeit besetzte der Konvent auch einen Abtsstuhl. Dietrich von Rodt aus der Familie der Edelfreien von Rodt in der Nähe von Illertissen wurde 1266 nach Augsburg ins Kloster St. Ulrich und St. Afra berufen.Er folgte dem verstorbenen Abt

Gebwin von Thierheim und war dort Abt bis 1288. Seine Regierung galt als gut. Er war ein Bruder von Wolfhard, der von 1288-1302 Bischof von Augsburg war.

Zu seinem Nachfolger wählen die Mönchen Peter I. von Schwanden. Er stammte wie sein Vor-Vorgänger aus der Familie von Schwanden. Dass er dieser Familie angehörte, belegt dasselbe Epitaph, das auch Auskunft über Anselm gibt.

Das einzige Mal, an dem er urkundlich fest zu machen ist, ist der 27. Oktober 1275. Dort erscheint er als Zeuge und wird Kustos genannt. Es ist nicht verwunderlich, dass er sonst nicht in Urkunden auftaucht, denn seine Regierungszeit endete schon am

19. Juni 1280. Wie uns die Annalen berichten, wurde Peter an diesem Tag in der Liebfrauenkapelle in Zug vom Blitz erschlagen. Von Abt Johannes I. wissen wir, dass Peter die Vogteien an den nachgeborenen Sohn Rudolfs IV. von Rapperswil, Rudolf V. übertragen

hatte.

Auf ihn folgte Heinrich II. von Güttingen. Es ist dies der erste Abt in Einsiedeln, dessen Geschlechtsnamen in gleichzeitigen Urkunden genannt wird. Seine Familie, die Freiherren von Güttingen hatten ihren Stammsitz in dem kleinen Dorf am Bodenseeufer.

Diese Familie stellte mit Rudolf, der von 1220 bis 1223 die Abtswürde bekleidete, bevor er 1223 Bischof von Chur (bis 1226) wurde und Ulrich (1272-1277) zwei Äbte in St. Gallen. Der Bruder Ulrichs, Albrecht ist im St. Gallener Professbuch als Diakon

aufgeführt. Später wurde Albrecht Barfüsser. Am 15. Januar 1283 verstarb der letzte Rapperswiler Graf Rudolf V. noch minderjährig. Wie wir oben gesehen haben, hatte Abt Peter diesem die Vogtei übertragen. Diese ging nun an seine Tante Elisabeth und deren

Gemahl von Homberg über. Die beiden kamen aber nicht um das Lehen ein. Deshalb übertrug Abt Heinrich die Vogtei an seinen eigenen Bruder Rudolf von Güttingen. Damit war allerdings König Rudolf nicht einverstanden. Gegen eine Entschädigung von 200

musste der Güttinger verzichten. König Rudolf ließ die Lehen, die eigentlich nur in männlicher Linie vererbbar waren, durch den Schultheißen Dietrich von Winterthur einziehen. Im Laufe dieser Auseinandersetzung überfiel der Schultheiss sogar

das Kloster. Daraufhin erwirkte er bei Bischof Rudolf (1274-1293) die Exkommunikation des Schultheissen. Der Bischof entstammte auch dem Hause Habsburg und war ein Vetter Rudolfs.Allerdings geriet er wegen dessen Landerwerbungen

in Gegensatz zu seinem königlichen Verwandten. Im Einverständnis mit dem König wurde der Leutpriester der Ufnau mit der Durchführung der Exkommunikation beauftragt. Der Graf von Homberg verstarb 1289. Elisabeth suchte nun nach nach einem

Vergleich. Dieser kam am 21. 1289 in Basel zustande. Die Witwe bekam die Höfe Stäfa, Pfäffikon, Erlenbach und Wollerau, dazu noch die Höfe von Männedorf und Tuggen die Pfäfers gehörten. Die Vogtei aber blieb bei den Herzögen von Österreich.Nun aber

flammte der Marchenstreit wieder auf, diesmal wohl politisch motiviert. Nachdem Rudolf König geworden war, baute er rücksichtslos seinen Territorialstaat aus und versuchte die Vogteien, wie die von Einsiedeln an sich zu bringen. Von den Waldstätten und den

Schwyzern wurde dies mit großem Misstrauen beobachtet. Zwar gibt es eine Bulle aus dem Jahre 1282 In dieser erteilt Papst Martin IV.dem Abt von Pfäfers infolge Klage des Abtes und Konventes von Einsiedeln über Bedrückung und Schädigung den Auftrag, Abt und

Konvent gegen Räuber und Angreifer zu schützen und die Fehlbaren mit Kirchenstrafen ohne Appellation in Schranken zu halten. Wahrscheinlich sind die Auseinandersetzungen aber in den letzten Regierungsjahren Rudolfs an zusetzen, wo die Spannungen

zwischenden Eidgenossen und Habsburg auf ihrem Höhepunkt angelangt waren. Im August 1291 hatten die Eidgenossen ja ihren Bund erneuert.

Die Schwyzer gingen nun gegen das Kloster vor, wollten aber eigentlich dessen Vögte, also die Habsburger treffen. Es war also eine Freiheitsbewegung und kein Klosterstreit, der sich hier auftat.

Papst Nikolaus IV. (1288-1292) bestätigte am 23. 8 1290 bei Orvieto “dem Abt und Konvent von Einsiedeln auf ihre Bitte alle Freiheiten, die ihnen von seinen Vorgängern, und ebenso die Freiheiten und Befreiungen von weltlichen Abgaben, die ihnen von

Königen, Fürsten und andern Christgläubigen gewährt worden sind.” Heinrich bemühte sich sehr um die Verwaltung des Klosterbesitzes, was die Hofrechte von Fahr und Eschenz und Einkunftsverzeichnisse von Riegel,Brütten, Walahusin und Winterberg belegen,

die er aufzeichnen ließ. 1288 erreichte er auch ein Ablassbrief von zwölf Erzbischöfen und Bischöfen, die am päpstlichen Hof in Rieti weilten einen Ablassbrief für die St. Gangulf-Kapelle in Einsiedeln.

Laut dem Liber Heremi stirbt Heinrich 1298 in Pfäffikon. Der verstorbene Abt war, wie es scheint, auch ein Förderer von Kunst. Auf ihn bezieht sich wohl der Züricher Minnesänger Johannes Hadlaub, der ihn als seinen Gönner bezeichnet. Hadlaub lebte in der 2.

Häfte des 13. Jahrhunderts und Anfang des 14. Jahrhunderts in Zürich. Von ihm sind 51 Lieder und drei Leichs in der Manessischen Handschrift überliefert.